lundi, 04 juillet 2016

Un député très occupé

Hier dimanche, le quotidien aveyronnais Centre Presse a publié un entretien avec le député de la troisième circonscription (celle de Millau - Saint-Affrique), Arnaud Viala :

L'élu est présenté comme membre de la commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie. Le mois dernier, j'avais fait le point de sa participation à ladite commission, ce qui n'était pas à son avantage. C'est l'occasion de mettre à jour les chiffres avancés, 34 comptes-rendus étant désormais accessibles sur le site de l'Assemblée nationale.

J'en profite pour corriger deux petites erreurs commises dans le billet précédent, erreurs liées au mauvais téléchargement de l'un des comptes-rendus. Ainsi, Arnaud Viala a assisté (au moins partiellement) à 9 (et non pas 8) des 22 premières séances ; il s'y est exprimé deux fois (et non une). Si l'on élargit l'analyse aux 12 séances suivantes, voici le bilan que l'on peut tirer :

- présence à 15 séances sur 34 (soit 44 %)

- participation active (avec au moins une intervention) à 6 séances (la 16e, la 20e, la 23e, la 24e, la 27e et la 32e)

- absence excusée à 2 séances

- absence non excusée à 17 séances

Bien que peu impliqué dans le déroulement de la commission d'enquête, il a été interrogé par le quotidien aveyronnais à l'occasion de la mise en ligne (par l'association L214) d'une nouvelle vidéo comportant des images insoutenables.

Je suis d'accord avec plusieurs des propos du député, aussi bien ceux rapportés par Centre Presse que ceux qu'il a pu tenir les rares fois où il s'est exprimé en commission. Il affirme à raison qu'il ne faut pas généraliser à tous les abattoirs et à toute l'année ce qui est montré dans les vidéos qui ont défrayé la chronique ces derniers mois. On sent quand même le député plus préoccupé par la santé économique des entreprises de la filière agroalimentaire que par le bien-être animal. Il a la même position que les quatre députés socialistes héraultais (dont celui de la circonscription de Pézenas Sébastien Denaja), qui ont cosigné un communiqué de presse en ce sens. Notons que ces députés avaient visité l'abattoir local en mars dernier et n'y avaient visiblement rien trouvé à redire. Leur a-t-on proposé à l'époque la vision d'une sorte de village de Potemkine ?

Dans sa réponse à la question du journaliste de Centre Presse, Arnaud Viala évoque des personnes auditionnées qui auraient remis en question la véracité de certaines scènes filmées. Dans les comptes-rendus des séances auxquelles il a participé, j'ai trouvé une occurrence, lors de la 27e session, qui a vu témoigner notamment Paul Lopez, premier vice-président de la Fédération des industries avicoles. C'est au cours de cette séance que le député est le plus intervenu (à trois reprises). Alors que l'intervenant critique le montage opéré dans l'une des vidéos (à propos du broyage des poussins), c'est le député aveyronnais qui le relance (page 19 du compte-rendu au format pdf) en évoquant une "mise en scène". Dans sa réponse, Paul Lopez n'ose pas aller aussi loin et semble même un peu se rétracter.

Lors de deux autres séances (la cinquième et la sixième), auxquelles le député aveyronnais n'a pas assisté, deux intervenants ont aussi critiqué les vidéos de L214. Lors de la cinquième séance, c'est Roland Canayer (président de la Communauté de communes du Pays Viganais) qui dénonce le caractère biaisé du montage et certains commentaires erronés. Lors de la sixième séance, c'est Michel Etchebest (maire de Mauléon-Licharre) qui dénonce un montage orienté. Mais les actes filmés n'en sont pas moins vrais. Parler de "mise en scène", comme Arnaud Viala, me paraît tendancieux.

Je suis par contre plus en accord avec sa manière de questionner l'une des expertes lors de la 23e séance. Elle s'appelle Florence Burgat et nous est présentée comme philosophe, directrice de recherche à l'INRA. Le député cherche à savoir quel est son positionnement personnel sur le sujet (page 11 du compte-rendu). L'universitaire finit par reconnaître (de manière alambiquée) qu'elle est contre la consommation de viande vue comme un plaisir. Voilà qui est bon à savoir, pour éviter l'instrumentalisation dans cette affaire : des militants tentent de s'appuyer sur des dérives scandaleuses dans les abattoirs pour dénigrer l'élevage et la consommation de viande.

Arnaud Viala n'est pas le seul député aveyronnais à avoir participé aux débats. Yves Censi, déjà venu deux fois auparavant, a aussi montré le bout de son nez à la 30e séance, ainsi qu'à la 34e. Lors de la première, les personnes auditionnées étaient des autorités religieuses. Les divers participants ont fait assaut de courtoisie et affirmé leur attachement à la liberté religieuse et à la laïcité. Sur le fond, les religieux sont arc-boutés sur le refus de l'étourdissement préalable... et pointent le risque d'un recours aux importations, si la France légifère de manière restrictive. Vous avez dit chantage ?

Les enjeux économiques sont encore mieux présentés dans la 34e séance, en particulier par Philippe Dumas, président de Sicarev-Aveyron. Il apparaît que l'abattage rituel (qui fait davantage souffrir les animaux) occupe une place plus grande que prévue dans l'activité des abattoirs. Cela s'explique par la volonté de valoriser le plus grand nombre de morceaux des carcasses. Or, le marché du halal valorise davantage de morceaux (notamment des ovins). On le savait déjà en Aveyron : il y a plus de quatre ans, l'information avait filtré à propos de l'abattoir de Villefranche-de-Rouergue. D'un autre côté, l'abattage rituel est moins rentable parce qu'il impose de ralentir la cadence, un point qui contribue à le faire apprécier du personnel.

On peut le vérifier à la lecture d'un petit livre fort instructif, A l'abattoir, de Stéphane Geffroy... qui a d'ailleurs été auditionné lors de la 25e séance, à laquelle hélas aucun député aveyronnais n'a daigné assister. (Un entretien a aussi été publié dans le Midi Libre du samedi 2 juillet.)

On y découvre le parcours atypique de ce fils de menuisier, en situation d'échec scolaire, qui a trouvé son salut dans un petit abattoir breton, dans l'atelier de "tuerie". Il décrit la dureté du métier, sans fard, mais parle aussi de ce qu'il lui a apporté. Il est finalement devenu délégué du personnel... et juré d'Assises, deux expériences qui lui ont ouvert des perspectives. Je recommande la lecture de ce livre tout particulièrement à Arnaud Viala, qui fut prof d'anglais. Il découvrira quel rapport avait l'auteur avec l'enseignement de la langue de Shakespeare...

21:45 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

The Witch

La critique s'est emballée pour ce premier film d'un jeune réalisateur américain qui se lance dans l'épouvante. Un public plutôt amateur de "gore" s'est précipité pour le voir... et a été déçu... parce qu'avant d'être un film de genre, c'est de l'art et essai.

C'est d'abord la reconstitution (soignée) de la vie des émigrés européens du début du XVIIe siècle, dans le nord-est des Etats-Unis actuels. La religion imprègne profondément la vie quotidienne de ces pionniers, confrontés à un environnement hostile et à des phénomènes en apparence inexplicables. Le tout est suggéré principalement par le hors-champ, un effet de style qui semble avoir dérouté le jeune public, peu habitué à devoir faire fonctionner ses neurones face à ce type d'histoire. Notons la grande qualité de la photographie : on a parfois l'impression d'être devant un tableau de maître.

Les trois quarts du film sont la mise en scène des préjugés de certains personnages, qui les conduisent à penser que le diable rôde en cette contrée. Une famille est expulsée d'un bourg à cause des opinions intégristes du père. Les voilà qui s'installent en bordure de forêt, dans une zone que même les Indiens ne fréquentent pas. Très vite, le premier événement quasi surnaturel se produit, le réalisateur se risquant à briser un tabou. La mise en scène nous conduit à penser qu'un autre pourrait subir le même sort : le plus âgé des fils commence à loucher sur la poitrine de sa sœur aînée, une adolescente un peu rebelle. Signalons tout de suite la qualité de l'interprétation de ces deux personnages : Harvey Scrimshaw pour le gamin et Anya Taylor Joy pour sa sœur. Les autres sont aussi très bons, en particulier Ralph Ineson et Kate Dickie, qui incarnent les parents.

L'intrigue tente de démontrer que c'est la bigoterie et l'hypocrisie des parents (voire des enfants) qui les conduit à leur malheur. De surcroît, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls dans la région. Mais qui peut bien habiter la forêt ?

Malheureusement, cette construction s'effondre dans la dernière partie du film, qui renoue avec les codes du genre. Est-ce par souci commercial ? Est-ce parce que le réalisateur-scénariste n'a pas su comment terminer son histoire ? En tout cas c'est dommage. Mais cela n'enlève pas l'intérêt que suscite la majorité du film.

01:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 03 juillet 2016

Dans les forêts de Sibérie

Safy Nebbou a adapté le récit de Sylvain Tesson, qui a, pour l'occasion, été réédité en collection de poche (folio) avec une nouvelle couverture, faisant référence au film :

Sous la forme d'une fiction (le scénario ne suit pas rigoureusement le récit), on découvre les environs du lac Baïkal, où ce Français a passé six mois, de l'hiver à l'été 2010. C'est le grand apport du film par rapport au livre : la représentation des paysages et du lac gelé, qui est tout sauf uniforme. Cela donne des plans splendides, à voir évidemment dans une grande salle. Les sons sont aussi parfois étonnants : l'hiver, la glace subit d'intenses pressions ; au printemps, l'eau commence à chercher un passage.

On s'attend aussi à découvrir la faune locale. Un épisode à la fois dangereux et cocasse met le héros en contact avec un ours. (Dans le livre, c'est à partir du printemps que le plantigrade surgit, mais pas de la même manière que dans le film.) On le voit aussi chasser (ce qu'il ne fait pas dans le récit écrit), mais assez peu pêcher, alors que c'est une activité récurrente dans le livre. On ne verra pas non plus les deux chiens qui deviennent les compagnons du narrateur, peut-être en raison des difficultés à tourner les scènes.

Par contre, sur le plan narratif, le film innove en introduisant le personnage du fugitif, qui pourrait s'inspirer de l'histoire de l'occupant d'une cabane abandonnée décrite à plusieurs reprises dans le livre. Evgueni Sidikhine apporte son charisme à cet autre occupant de la forêt, plus habile que le héros, mais moins bien équipé que lui. Celui-ci est incarné par Raphaël Personnaz (vu dernièrement dans Le Temps des aveux et L'Affaire SK1). Bien qu'un peu trop "lisse" à mon goût, son interprétation est convaincante. L'amitié qui se noue entre les deux hommes est belle et très bien mise en scène. Ajoutée aux aspects sensoriels, elle fait de ce film une belle expérience de vie.

P.S.

A ceux qui voudraient en savoir plus sur l'histoire (vraie) qui a inspiré le long-métrage, je recommande vivement la lecture du livre. Il fourmille d'anecdotes (le héros a rencontré plus de personnes que ce qui est montré dans le film). Plusieurs aspects y occupent une plus grande place : les excursions "sportives" du héros, sa boulimie de lecture... et sa consommation de vodka.

23:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 02 juillet 2016

Angry Birds

Si l'on n'a pas d'enfant ou s'ils sont en période de rejet des films d'animation (de crainte de passer pour des bébés attardés...), il faut trouver un autre moyen pour se faufiler sans honte dans la salle obscure. Une fois cet obstacle passé, on peut s'immerger dans l'univers du célèbre jeu vidéo sur portable, une création finlandaise un peu déjantée, parfois franchement régressive.

Rappelons donc que ces oiseaux (pas encore) en colère vivent sur une île coupée du monde, qu'ils ne savent pas voler et qu'ils sont heureux et gentils... sauf un, Red, qui n'est pas sans rappeler le personnage de Colère, dans l'excellent Vice Versa :

En réalité, Red est un faux dur, qui aimerait s'intégrer à la communauté, se faire des amis. L'histoire a évidemment pour but de le rapprocher de ses congénères, à la suite d'une série d'épreuves qui va forger un groupe de potes. En attendant ce moment merveilleux, Red est rejeté par les habitants de l'île, qui le contraignent à suivre un stage de bonne humeur, au cours duquel il va faire la connaissance de ses futurs amis (des réprouvés, comme lui), avec lesquels, dans un premier temps, il ne s'entend pas très bien. C'est assez drôle, notamment parce que la coach en bonne humeur a la voix d'Audrey Lamy.

Les caractéristiques de ses (futurs) amis sont sources de gags. Il y a la grosse brute qui, bien sûr, cache un coeur sensible. Il y a le timide qui explose (une métaphore des flatulences intempestives que les bambins de la salle semblent avoir bien comprise...) et il y a le jeune impétueux, un blagueur qui ne tient pas en place.

L'intrigue ménage plusieurs moments particulièrement cocasses, au départ liés aux déboires de Red, comme la course d'introduction, qui voit le héros tenter de réussir une livraison, ou encore le concert country des cochons. J'ai aussi adoré les prestations de Chuck, l'une notamment étant une parodie de l'action du personnage de Vif-Argent dans les derniers X-Men. Adorables sont aussi les bébés oiseaux, avec leurs grands yeux qui dévorent leurs petits corps... mais, méfiance, tous ne sont pas des anges !

Toutefois c'est le comique régressif, basique, qui m'a le plus plu. Assez tôt, on visualise les "explosions" de Bomb en milieu confiné... On croise aussi rapidement un oiseau éternueur... et gros expulseur de muculence. Et que dire de l'entrée en scène d'un aigle mythique (fan de la musique des années 1980...), intimement liée à un (très) long jet d'urine... Le summum est atteint lorsqu'on nous montre une maman nourrir ses oisillons... Ecoeurement dans la salle, les adultes riant plus que les enfants ! Enfin, je laisse à chacun le plaisir de goûter les nombreux jeux de mots dont sont émaillés les dialogues, très bien adaptés en français.

Les cochons jouent le rôle des méchants, un peu comme les Minions jadis dans Moi, moche et méchant, à ceci près qu'ils n'évoluent pas dans le bon sens, ne suscitant pas la même empathie que les petits bonshommes jaunes. Les amateurs du jeu constateront avec plaisir qu'un gigantesque lance-pierre joue un rôle capital dans l'intrigue.

Au final, sans qu'elle soit d'une grande virtuosité graphique, cette animation constitue un agréable divertissement, visible par les (pas trop) petits et les grands et comportant quelques leçons de vie propres à édifier le jeune public.

22:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 01 juillet 2016

Les gros bosseurs de la Territoriale

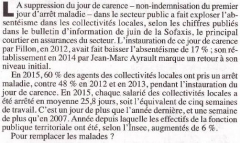

Au départ, c'est un petit encadré en page 8 du Canard enchaîné paru le 29 juin 2016 qui a attiré mon attention. Intitulé "Les collectivités en petite forme", il aborde la question de l'absentéisme dans les collectivités territoriales (communes, départements, régions).

L'hebdomadaire satirique s'appuie sur une étude de la Sofaxis, une société d'assurance spécialisée dans les collectivités. Concrètement, on constate une coïncidence entre la suppression du jour de la carence par la gauche et la (re)montée de l'absentéisme. Allons voir cela dans le détail.

L'analyse du taux d'absentéisme permet de constater que presque 10 % du temps de travail théorique est supprimé à cause des absences (justifiées) liées à l'état de santé. C'est énorme, d'autant plus que s'ajoutent à ces heures non effectuées les stages suivis par le personnel et ses congés règlementaires. Autant dire qu'à plusieurs moments de l'année, il est évident que certains services tournent au ralenti...

On remarque aussi que ce sont les petits congés maladie qui pèsent le plus dans ces absences : environ la moitié du total temps et plus de 80 % des arrêts. Là est sans doute le problème : la multiplication de ces petits congés maladie, certains justifiés, d'autres de confort... avec, désormais, la certitude de ne pas perdre le moindre jour d'indemnisation. Soyons honnêtes, il existe un autre facteur d'explication : le vieillissement des agents.

Fait extraordinaire : en 2015, presque la moitié des fonctionnaires territoriaux ont été absents au moins une fois pour raison de santé. On ne mesure pas à quel point les épidémies de grippe font des ravages dans certains bureaux climatisés...

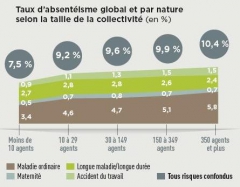

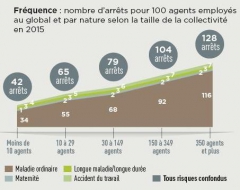

Parmi les autres enseignements de cette passionnante étude, il y a la variation de l'absentéisme en fonction de la taille de la collectivité territoriale (page 5 du document) :

Plus la collectivité emploie d'agents, plus la proportion d'heures perdues en raison d'arrêts maladie est grande. Attention, il s'agit bien de taux et pas de nombres. S'il est logique que le nombre d'heures perdues augmente avec le nombre d'agents, il n'est pas normal que, plus une collectivité compte d'agents, plus ils aient tendance à tomber malades !

Des scientifiques pourraient m'opposer le fait que, plus un service compte d'agents, plus les risques de propagation de germes sont élevés. Mais, j'aurais plutôt tendance à penser que, là où les agents sont plus nombreux, on trouve plus facilement à remplacer un(e) collègue "indisposé(e)". On a peut-être moins tendance à vérifier que le congé maladie est réel, ou alors on met moins de pression sur les employés. Notons qu'un seul des critères explique la différence entre les collectivités : les petits congés maladie.

C'est encore plus flagrant si l'on considère le nombre d'arrêts pour cent agents, dans les cas de "maladies ordinaires". Dans les collectivités employant moins de 10 agents, ceux-ci posent deux fois moins d'arrêts maladie que les agents des collectivités employant entre 30 et 149 personnes... et entre trois et quatre fois moins que les agents des collectivités employant plus de 349 agents ! En gros, plus la collectivité dans laquelle travaillent les agents est importante, plus ils ont tendance à poser de petits congés maladie ! C'est le genre d'étude dont la lecture aurait été utile aux membres du gouvernement Valls, qui pousse au contraire à la formation de collectivités plus grandes.

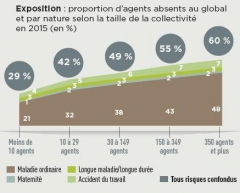

Terminons par la proportion d'agents absents. Plus la collectivité emploie de personnes, plus la proportion de celles qui sont absentes pour raison de santé est élevée. Là encore, ce sont les petits arrêts maladie qui expliquent à eux seuls les écarts constatés. Il est tout de même sidérant de constater que, dans les collectivités employant moins de 10 agents, 21 % d'entre eux aient été absents pour "maladie ordinaire" en 2015... contre 60 % dans les collectivités employant plus de 349 agents !

C'est d'autant plus étonnant que c'est dans les petites collectivités que le travail des agents est le plus susceptible de varier (et de susciter le stress, l'accident lié à la maladresse), alors que dans les grandes collectivités, les agents sont souvent plus spécialisés, davantage intégrés dans une forme de routine.

Bilan ? La suppression par François Hollande du jour de carence a été une fausse bonne idée. Elle a incité certains personnels (minoritaires certes, mais leur comportement pèse sur la collectivité) à adopter une attitude moins responsable à l'égard de leur mission de service public.

21:29 Publié dans Economie, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, presse, médias, journalisme, france

mercredi, 29 juin 2016

Tout de suite maintenant

Quand j'ai vu que papa Bonitzer avait tourné un film dans lequel le premier rôle féminin avait échu à fifille, je me suis dit que ça risquait d'être une daube. Mais, au générique, il y a aussi Isabelle Huppert, Lambert Wilson et Jean-Pierre Bacri... alors, j'ai profité de la Fête du cinéma pour tenter le coup.

A mon grand étonnement, l'intrigue prend l'allure d'un thriller sociétal, à l'image de ce que le bon cinéma d'auteur français nous a déjà offert ces dernières années (avec L'Emploi du temps, Violence des échanges en milieu tempéré, Le Couperet et, plus récemment, De bon matin, Terre battue et Jamais de la vie). On nous brosse un intéressant tableau du monde de l'entreprise, plus particulièrement du travail des cadres sup' du secteur de la finance.

Agathe Bonitzer incarne (très bien... comme quoi, faut pas être mauvaise langue) Nora, un pur produit de l'élitisme scolaire français. Ses parents sont eux-mêmes des "tronches". Passée (après de brillantes études) par un grand groupe anglo-saxon, elle décroche un poste prometteur dans une société de conseil, qui est une sorte de panier de crabes, dont il vaut mieux maîtriser les codes si l'on veut s'en sortir.

Très vite, on comprend qu'il y a anguille sous roche. Les deux présidents-fondateurs (interprétés par Pascal Greggory et Lambert Wilson, le second étant à mon avis meilleur que le premier) sont d'anciens condisciples du père de Nora. Elle finit aussi par découvrir que l'épouse de l'un d'entre eux a connu son père, des années auparavant. Isabelle Huppert est une fois de plus épatante, éblouissante même dans deux scènes avec Jean-Pierre Bacri (le papa grincheux... rien de nouveau sous le soleil). Bonitzer aurait toutefois pu faire rejouer certains passages, où il laisse trop de champ libre à ses (brillants) acteurs.

Parmi ceux-ci, il ne faut pas oublier Vincent Lacoste. Il confirme le bien que j'ai pensé de lui dans Saint Amour, alors que, dans ses films précédents (que ce soit Jacky au royaume des filles, Hippocrate ou Le Journal d'une femme de chambre) il m'avait laissé une impression plus que mitigée. Signalons aussi la performance de Julie Faure, qui interprète la soeur antinomique de l'héroïne. (Elle était aussi à l'affiche de Camille redouble, tout comme Vincent Lacoste d'ailleurs.)

Le noeud de l'intrigue se trouve dans le passé... et dans un surnom. Nora est écartelée entre les sentiments et la raison. D'un côté, il y a la recherche du respect de ce père peu commode, la complicité avec sa soeur et un amour prometteur. De l'autre, il y a un patron qui lui donne sa chance, la grande intelligence de la jeune femme et sa froideur apparente, qui se révèle un atout dans son milieu professionnel.

Même si tout n'est pas réussi dans ce film, il n'en constitue pas moins une bonne surprise du début de l'été, avec, cerise sur le gâteau, une réflexion sur ce qui est important dans la vie.

P.S.

Ce n'est qu'un détail mais, à la longue, j'ai été un peu agacé par la présence récurrente à l'écran de produits (ordinateurs, smartphones) d'une célèbre marque fruitière...

20:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 28 juin 2016

Bienvenue à Marly-Gomont

Le rappeur et humoriste Kamini au scénario a inspiré ce film autobiographique, sorte de prolongement de la chanson qui l'a jadis fait connaître sur la Toile... à tel point qu'à l'époque, j'avais acheté le CD !

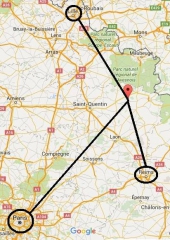

L'action se déroule dans la riante bourgade de Marly-Gomont, dans le département de l'Aisne, aujourd'hui inclus dans la nouvelle région Hauts-de-France, naguère en Picardie. On y est un peu loin de tout, loin de Lille, Paris et Reims, finalement plus proche de la Belgique :

C'est justement en Belgique que vit la plus grande partie de la communauté zaïroise émigrée (le Zaïre -aujourd'hui République Démocratique du Congo- étant l'ancien Congo belge... oui, celui de Tintin !). La famille des héros va faire exception, d'abord parce que le père Seyolo a suivi ses études de médecine à Paris. Il est incarné à la perfection par Marc Zinga, acteur belge d'origine congolaise découvert dans Qu'Allah bénisse la France (et vu l'an dernier dans Jamais de la vie).

En s'installant dans l'Aisne (en espérant acquérir à terme la nationalité française), le jeune médecin idéaliste va rencontrer une double opposition : celle des habitants du coin qui ont des préjugés... et celle de sa famille, en particulier de son épouse, brillamment interprétée par Aïssa Maïga. L'histoire est d'autant plus intéressante qu'au Zaïre, la famille faisait partie de la (petite) classe moyenne et que les cousins belges sont du genre flambeurs. L'intrigue, si elle ne cache pas les difficultés d'intégration, n'est aucunement misérabiliste.

C'est aussi une comédie de moeurs, parce que les habitants du village et de ses environs forment une étrange tribu, dont le français a de quoi décontenancer n'importe quel ancien universitaire... et dont le sens de l'hygiène n'est pas très développé. Hilarante est la scène qui voit le médecin découvrir que l'un de ses premiers patients souffre d'hémorroïdes... et héberge une impressionnante colonie de morpions !

C'est pour les enfants que le changement a sans doute été le plus dur. A l'école, ils suscitent d'abord les moqueries, avant que le talent très particulier que la grande soeur ne lui attire tous les suffrages. C'est une nouvelle illustration de l'intégration par le sport.

On rit donc beaucoup aux comportements arriérés d'une partie des habitants. (Les seconds rôles comme les figurants sont excellents et très bien dirigés.) On est aussi choqué par la bêtise de certains d'entre eux, le pire étant le rival du maire, un horrible notable carriériste, remarquablement joué par Jonathan Lambert. En contrepoint, le réalisateur nous offre quelques figures positives, au premier rang desquelles le vieux paysan célibataire, incarné par Rufus.

Kamini ne cache rien, ni le beau ni le laid. Il a toutefois évité de se placer au centre de l'attention. Au-delà du conte social et de la comédie de moeurs, ce film est d'abord un hommage à son père, un humaniste intègre qui a refusé la corruption au Zaïre et tenté de gagner le respect et même l'amitié des habitants d'un coin de France qui n'avaient jamais vu de Noir.

P.S.

Politiquement, la commune de Marly-Gomont est, à l'époque où Kamini devient célèbre, de sensibilité de droite. Aux présidentielles de 2007, elle a placé Nicolas Sarkozy loin devant les autres, avant d'élire largement un député UMP. Aux européennes de 2009, comme aux régionales de 2010, ce sont encore les candidats de droite qui recueillent le plus de suffrages.

Cependant, au premier tour de la présidentielle de 2012, Marine Le Pen devance Nicolas Sarkozy (de cinq voix) dans la commune, un bouleversement qui n'est pas confirmé par la législative qui suit, puisque le candidat FN n'y termine que troisième.

Ce n'était que partie remise, puisqu'aux européennes de 2014, c'est la liste Bleu Marine qui arrive en tête dans la commune. C'est confirmé aux départementales de 2015, qui voient la victoire d'un binôme FN. Par contre, aux régionales de 2015, si la liste Le Pen mène à l'issue du premier tour, elle a été devancée par celle de Xavier Bertrand au second.

16:28 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 27 juin 2016

Warcraft - Le Commencement

La Fête du cinéma aidant, je me suis décidé à aller voir cette grosse meringue. Je ne fais pas partie des adeptes du jeu d'origine. Sans m'être renseigné, j'ai quand même facilement compris le déroulement de l'histoire.

Il faut dire qu'elle recycle pas mal d'éléments déjà vus ailleurs, notamment dans Le Seigneur des anneaux et Star Wars. Nous voici dans un monde où vivent des humains, des nains, des sortes d'elfes et bientôt des orcs. L'ambiance est médiévale, avec une dose de magie. C'est donc bien de l'heroic fantasy.

Au niveau du scénario, bien des choses sont prévisibles, pour un cinéphile qui a passé du temps dans les salles obscures. Dès le début, on comprend d'où va venir une trahison. Dès le début, on comprend quel personnage va occuper le premier plan dans les combats. Très vite aussi, on sent qu'une romance va naître entre deux des personnages principaux.

Cependant, le scénario a été suffisamment travaillé pour que l'intrigue se suive agréablement, même si certains retournements surviennent un peu trop rapidement : les Orcs qui paraissaient quasi invincibles commencent à céder sous les coups des humains et le sorcier en apparence invulnérable va mordre la poussière.

Qu'est-ce qui sauve le film ? D'abord l'interprétation, très correcte : les acteurs croient (en général) en leur personnage. Certains d'entre eux tentent de faire émerger un peu de jeu d'un fond gavé de numérique et d'écrans verts. La mise en scène est étonnamment bonne, efficace et parfois limite virtuose, avec des plans très bien organisés. (C'est le moment de préciser que Duncan Jones a auparavant réalisé Source Code, une pépite que je vous recommande.) Ajoutons que les effets spéciaux sont extras. (Sous la houlette de Lucasfilm, plusieurs équipes y ont contribué, dont une vient d'Inde, une autre étant sans doute composée de Français.). Un grand soin a été apporté au visage et à la peau du corps des orcs. Les (autres) animaux sont splendides et le rendu visuel de la magie éblouissant. Le tout est souligné par une musique tapageuse, mais c'est ce qu'il faut.

Le soir, après un bon repas, c'est idéal pour digérer en se changeant les idées... et attention : il y aura une suite.

21:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 26 juin 2016

La Loi de la jungle

Quelque part entre Pierre Richard, Louis de Funès, les Charlots et Les Nuls, Antonin Peretjatko a tourné cette comédie frappadingue, qui tente d'orchestrer l'incongru, à l'aide d'une pléiade d'acteurs plus ou moins connus, certains épatants dans les seconds rôles.

Vincent Macaigne (vu récemment dans Les Innocentes) incarne un stagiaire maladroit et timoré... et ce n'est pas nouveau. Il se débrouille correctement dans le rôle mais, depuis Un Monde sans femmes, il me semble qu'on le fait un peu trop souvent jouer sur le même registre. Dans le film, son personnage connaît toutefois une évolution : le séjour en Guyane va changer l'apprenti mouton en homme qui s'affirme.

Il le doit en grande partie à Tarzan, principal personnage... féminin de l'histoire... en fait, principal personnage tout court. Vimala Pons (qu'on a aperçue dans Adieu Berthe, Terre battue et Elle) rayonne dans ce rôle atypique de jolie fille débrouillarde, toujours la clope au bec. Physiquement, elle paie beaucoup de sa personne et je trouve que le duo qu'elle forme avec Vincent Macaigne fonctionne bien.

Ces deux "vedettes" sont bien épaulés par d'augustes anciens. Pascal Légitimus est venu donner un coup de main, tout comme Mathieu Amalric, qui semble toutefois avoir eu des difficultés à trouver le ton juste. (Il aurait fallu rejouer certaines scènes.) Complète le tableau Jean-Luc Bidault, qui en fait un peu trop.

Finalement, j'ai préféré les seconds rôles interprétés par des acteurs méconnus. Mon préféré est Fred Tousch, excellent en huissier pugnace, indémontable, à Paris comme dans la jungle tropicale. A signaler aussi la prestation de Rodolphe Pauly, très bon en commercial sans scrupules, et celle de Pascal Tagnati, convaincant en militaire taré.

Les interactions entre tous ces personnages fonctionnent parce que les dialogues sont bien écrits. Souvent les répliques fusent. Mais le principal ressort comique est visuel. Les gaffes de Macaigne/Châtaigne y sont pour beaucoup, mais soyez attentifs aux détails qui apparaissent à l'écran : les plans sont émaillés de clins d'oeil souvent cocasses.

Au niveau du rythme, je trouve que la première partie est plus réussie que la seconde. J'ai très souvent ri, notamment aux débuts du héros en Guyane, globalement à tout ce qui lui arrive, du débarquement de l'huissier dans son appartement parisien aux conséquences d'une piqûre d'insecte dans la jungle, en passant par les péripéties du vol entre la métropole et l'outremer. Bien que moins trépidante, la seconde partie contient de beaux moments de bravoure, comme le périple de l'huissier (encore lui ! je l'adore !) dans la jungle, les conséquences de l'absorption d'une boisson aphrodisiaque et la bagarre dans le bar de brousse, dans laquelle Vimala Pons fait des étincelles.

Même si tout n'est pas drôle et que certains supposés gags tombent à plat, c'est au final une bonne comédie estivale, un peu surréaliste, dont les personnages s'expriment avec des voix qu'on dirait déformées à l'hélium.

P.S.

En lisant le dossier de presse téléchargeable sur le site du distributeur, on apprend que les (nombreux) animaux visibles à l'écran sont tous des vrais (y compris ceux que mangent les héros...) et qu'aucun trucage numérique n'a été utilisé pour réaliser certaines scènes "périlleuses".

12:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 25 juin 2016

Celui qu'on attendait

C'est homme est un acteur français, incarné par Patrick Chesnais. A l'occasion d'un séjour en Asie centrale, il va involontairement franchir la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Curieusement, il est accueilli comme le Messie par les habitants d'un petit village qui ne comprennent pas un mot de français.

C'est évidemment une comédie, qui joue sur le contraste entre pays développé et pays en développement et qui, au passage, aborde (brièvement) quelques questions délicates, comme le conflit du Haut-Karabakh, la corruption des autorités locales et les réminiscences du génocide arménien.

Patrick Chesnais est très bien en Français flatté de l'attention qu'il suscite, mais quand même bien embêté d'être coincé en pleine cambrousse, au beau milieu d'une guerre à laquelle il ne comprend rien. Les acteurs arméniens font très "couleur locale", avec des personnages truculents qui ne sont pas sans rappeler certaines oeuvres d'Emir Kusturica.

Pour des raisons que je ne vais pas dévoiler, le héros est amené à rester plus longtemps que prévu. Il va même se prendre au jeu et découvrir que cette étape inattendue peut lui être utile.

C'est une petite comédie sympathique, durant laquelle on sourit souvent, sans toutefois rire aux éclats.

23:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 24 juin 2016

Les enfants gâtés du Royaume-Uni

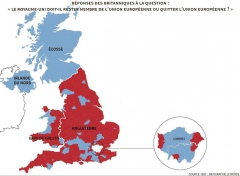

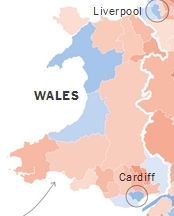

Et si on causait un peu du Brexit, de ses tenants et de ses aboutissants ? Commençons par l'analyse des résultats. Une carte globale a été publié par Le Monde :

Elle permet de formuler quelques remarques de base : Les Ecossais et les Nord-Irlandais ont massivement rejeté la sortie de l'Union européenne, tout comme la majorité des Londoniens. Par contre, Gallois comme Anglais ont manifesté leur désir de quitter l'UE. Ils l'ont emporté.

Cependant, quand on regarde les résultats en détail (comme sur le site du New York Times), on découvre quelques nuances parfois surprenantes. Ainsi, si toutes circonscriptions écossaises se sont prononcées pour le maintien dans l'UE, celle de la capitale Edimbourg (où le Scottish National Party est très bien implanté) a voté contre le Brexit à près de 75 % ! Voilà qui annonce des années mouvementées au Royaume-Uni, si le SNP préserve son influence.

L'Irlande du Nord a été moins unanime que sa voisine l'Ecosse, puisque certaines circonscriptions se sont quand même prononcées en faveur du Brexit (elle sont en rose sur la carte ci-dessous) :

Qu'est-ce qui peut expliquer une telle fracture territoriale, perceptible jusque dans le chef-lieu, Belfast ? Remontons un peu en arrière, jusqu'en mars 2015, avant les dernières élections législatives :

Sur cette carte, publiée par The Economist, on réalise que les circonscriptions en vert ou gris-vert sont les mêmes que celles qui ont choisi de rester dans l'UE. Elles élisent traditionnellement des députés membres du Sinn Fein ou du SDLP, deux partis catholiques qui penchent pour une réunification de l'île. Pour que l'Irlande ne (re)fasse plus qu'un, un jour, encore faudrait-il que le Royaume-Uni reste dans l'UE, comme la République de Dublin.

Au Pays-de-Galles, la situation n'est pas simple non plus. Globalement, les habitants ont voté comme leurs voisins Anglais, mais de manière moins tranchée.

A Cardiff et autour, comme dans certaines villes anglaises (Londres bien sûr, mais aussi Liverpool, Manchester, Oxford et... Cambridge), on a voté à plus de 60 % (voire à plus de 70 % dans les villes universitaires) pour rester dans l'Union européenne. (Les deux régions rurales de l'Ouest sont elles marquées par le mouvement nationaliste gallois, très hostile à Londres.) Sur la carte, on voit comme un "couloir de l'ouverture" qui part de Londres, vers l'ouest, jusqu'à Cardiff, embrassant Oxford.

De beaux esprits se sont crus autorisés à affirmer que c'était là la preuve de la coupure entre les élites et le peuple. C'est une analyse à courte vue. Certes, dans les circonscriptions urbaines qui ont massivement rejeté le Brexit, les classes moyennes et supérieures sont très présentes. Mais c'est aussi le cas dans de nombreuses autres circonscriptions anglaises qui ont voté pour sortir de l'UE, notamment dans le Sud de l'Angleterre.

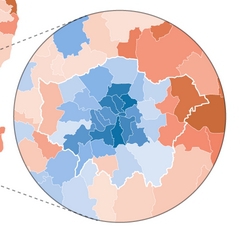

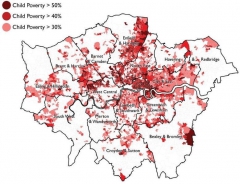

A Londres, le vote pour ou contre la sortie de l'UE ne dépend pas du niveau de richesse. Pour s'en persuader, il suffit de comparer la carte du New York Times avec celle de la pauvreté infantile publiée naguère par le Guardian :

Parmi les partisans du maintient dans l'UE, on trouve aussi bien des districts où la pauvreté infantile est faible que d'autres où elle est forte. Par contre, les districts périphériques (à l'ouest et à l'est), qui ont plutôt voté contre le maintien, sont des quartiers bourgeois.

Il nous reste à aborder les raisons qui expliquent que le Brexit l'ait emporté. Le Parti conservateur a toujours été divisé quant à la construction européenne. David Cameron fait partie des "libéraux", qui pensent que la chance du Royaume-Uni est dans l'ouverture vers le continent, alors que les "souverainistes" rejettent l'aventure commune de l'UE pour prendre le large. Ils jugent que l'Union européenne coûte plus qu'elle ne rapporte à leur pays. C'est l'une des idées reçues sur lesquelles Le Monde est revenu en février dernier :

Sur un plan strictement comptable, le Royaume-Uni était jusqu'à présent légèrement déficitaire ; autrement dit, c'est un contributeur net au budget européen : il lui verse plus que ce qu'il en reçoit. Mais c'est beaucoup moins, en nombre, que la France et l'Allemagne, et très loin, en pourcentage du PIB, de ce que cela représente pour les Pays-Bas ou la Suède.

C'est dû au fameux rabais britannique, obtenu jadis par Margaret Thatcher... et totalement injustifié aujourd'hui. Le Brexit aura au moins ce grand avantage que de supprimer cette charge pour la France. De surcroît, c'est une analyse à courte vue. Il ne faut pas prendre en compte uniquement l'aspect budgétaire, mais considérer comment l'argent redistribué au sein de l'Union est utilisé. S'il circule majoritairement entre les pays et entreprises de l'UE, tout le monde en sort bénéficiaire. Dans cette optique, c'est plutôt le fanatisme libéral des dirigeants britanniques qui est une menace pour l'Union, affaiblissant les solidarités communautaires.

Cette influence ultralibérale s'exerce au sein même des institutions européennes, où travaillent encore plus de 1 000 fonctionnaires britanniques (ils ont été jusqu'à 1 500 il y a une dizaine d'années). Un récent article des Echos révèle qu'ils occupent plus de 10 % des postes de direction, une surreprésentation qui n'est dépassée (depuis peu) que par celle des Allemands. Les politiques du Royaume-Uni sont donc de mauvaise foi quand ils dénoncent une UE antibritannique. Celle-ci subit toujours une forte influence anglo-saxonne. D'un point de vue politique, l'effacement du Royaume-Uni est d'abord le fait de ses élus, qui estiment que si l'Union n'est pas conforme à leurs moindres désirs, alors mieux vaut la boycotter voire la quitter.

La gestion des mouvements de population est un autre motif de mécontentement des Britanniques. Pourtant, ils ne sont pas membres de l'espace Schengen, à l'intérieur duquel les contrôles aux frontières sont supprimés (sauf événement extraordinaire). Mais la liberté de circulation s'applique bien au Royaume-Uni. Elle était prévue dès le traité de Rome (en 1957) et a été sanctuarisée par celui de Maastricht (en 1992). Elle était associée à la circulation des marchandises, des capitaux et des services. C'est l'un des enjeux des négociations qui vont débuter dans les semaines qui viennent. Les Britanniques vont sans doute tenter d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire les capitaux, les marchandises, les services, les permis de travail... mais pas les migrants indésirables. Il est possible que le Royaume-Uni demande à être intégré à l'espace économique européen, qui regroupe l'UE et ce qu'il reste des membres de l'AELE.

Le plus cocasse serait que, dans 8 à 10 ans, un nouveau gouvernement britannique, sans envisager une ré-adhésion, demande l'entrée de son pays dans l'espace Schengen, dont sont membres des pays extérieurs à l'UE, comme la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein... et la Suisse, dont l'attitude vis-à-vis de la construction européenne semble inspirer les conservateurs britanniques.

23:30 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, europe, union européenne, brexit, royaume-uni

jeudi, 23 juin 2016

Le Monde de Dory

Plus de dix ans après Le Monde de Nemo, Disney-Pixar nous livre une suite, centrée sur l'un des personnages secondaires (importants) du premier épisode, le poisson-chirurgien femelle bleue, un peu fofolle. Comme dans le premier opus, celle-ci (dans la version française) a la voix (chaude) de Céline Monsarrat, connue pour doubler (notamment) Julia Roberts.

Au début, j'ai eu un peu peur. C'était répétitif et parfois un peu énervant... Comme si l'on ne savait pas ce qu'étaient les troubles de mémoire de Dory ! Le scénario abuse aussi des situations "à la limite du danger". Fort heureusement, les images sont magnifiques. On a beaucoup travaillé les couleurs, ainsi que les jeux de plans (sans doute pour la 3D). Les mouvements, très fluides, sont magnifiquement rendus... et quel travail sur les yeux et les expressions !

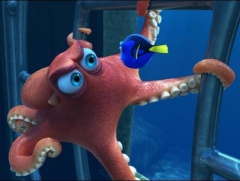

Pour moi, l'intrigue décolle quand apparaît à l'écran Hank, un poulpe (plus précisément une pieuvre-mime) grognon et égocentrique. Evidemment, il va devenir l'acolyte de Dory, qui a bien besoin de ce Tarzan des mers pour se sortir des multiples pétrins dans lesquels elle va se fourrer.

J'ai vraiment adoré ce personnage. C'est la principale source de gags du film, soit pour des raisons visuelles (il excelle dans l'art du camouflage... mais il est aussi parfois un peu maladroit), soit en raison de ce qu'il lui arrive (le scénario regorge de péripéties). S'ajoute à cela la qualité du doublage : dans la version française, Philippe Lellouche assure !

On rit aussi souvent lorsqu'interviennent certains personnages secondaires, comme le requin femelle Destinée, le béluga Bailey (un pro de l'écholocalisation, servi par la voix de Kev Adams), les lions des mers (pas toujours lymphatiques) et les loutres (reines du câlin).

Côté aventures, on a droit à trois séquences endiablées : la poursuite par un calamar géant, la déambulation en poussette (dans un parc d'attraction) et, surtout, la course en camion sur autoroute, un must du genre !

Cela dure à peine plus d'1h30 et c'est mignon. Cela ne va pas révolutionner le monde du cinéma, mais, d'un point de vue technique, c'est du très bel ouvrage, destiné à un public familial.

22:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 19 juin 2016

Volta a terra

Ce documentaire portugais se déroule sur une année complète, du printemps à l'hiver. Il a été tourné par un jeune réalisateur, dans la commune de ses grands-parents. On fait inévitablement le rapprochement avec le Farrebique de Georges Rouqier. On pense aussi à certaines oeuvres de Raymond Depardon (Profils paysans). Ce film-là se détache pourtant de ses modèles : il est moins scénarisé qu'un Rouquier (mais moins réussi sur le plan formel) et le réalisateur, contrairement à Depardon, s'efface complètement derrière son sujet.

Nous voilà donc plongés dans la vie quotidienne d'Uz, un petit village du nord du Portugal, situé dans le district de Braga, pas très loin de l'Espagne :

L'exode rural et l'émigration ont vidé cette région montagneuse et pluvieuse, où ne résident plus que 49 personnes (ce qui a donné son titre français au film : "49 sur terre"). Les dernières familles paysannes s'entraident, notamment lorsque le tracteur où une autre machine agricole est embourbée en plein champ. On suit plus particulièrement deux d'entre elles, notamment l'un des fils (âgé de 21 ans), pas très sympathique de prime abord, mais que l'on va apprendre à connaître.

Cependant, on est surtout frappé par le poids des personnes âgées. C'est fou comme ce coin du Portugal peut parfois rappeler l'Aveyron... mais plutôt l'Aveyron d'il y a 20-30 ans. Les grands-pères sont dignes et truculents, les grands-mères débrouillardes. L'une d'entre elles m'a rappelé une de mes mamies, lorsqu'on la voit discuter avec le "héros" dans ce qui semble être la basse-cour.

Dans ce village, on élève des ovins et des bovins. Ce sont ces derniers qu'on voit le plus souvent. Il s'agit d'une race rustique, à la robe plutôt rousse... et dotée d'impressionnantes cornes :

Ce ne sont pas des Aubrac (sans doute des Cachena), mais là encore on peut établir un parallèle avec l'Aveyron. Dans le film, les bêtes se font copieusement insulter par les paysans (jeunes comme vieux), qui n'arrêtent pas de les traiter de "putes" et de "salopes"... Heureusement, ils sont plus corrects avec les femmes (en tout cas devant la caméra).

Les moutons apparaissent moins souvent, mais à des moments marquants. J'ai été particulièrement frappé par la séquence de la tonte, à laquelle tout le monde participe. On y voit à l'oeuvre les vieilles femmes du village, qui semblent très habiles avec... les ciseaux ! (Je n'ai pas vu une seule tondeuse à l'horizon, qu'elle soit manuelle ou électrique.)

Bien que les habitants n'expriment pas leurs sentiments, on sent malgré tout un certain respect pour les animaux. C'est notamment perceptible lorsque le cochon est tué. On ne nous montre pas directement la mise à mort (je soupçonne même un montage de plusieurs sources audio et vidéo), mais on assiste à tout le travail qui lui succède ; la bête est apprêtée avant d'être dépecée.

Plusieurs grandes questions agitent le village. Il y a le passage à la TNT, qui oblige à changer de téléviseur (ou à acheter un adaptateur). Il y a l'organisation de la fête annuelle et il y a le problème du célibat des hommes. Dans l'une des familles, aucun des trois garçons n'est encore marié. On compte peut-être sur la fête du mois d'août pour que des relations se nouent. C'est en effet à cette occasion que le village retrouve sa population d'antan.

La journée est rythmée par les travaux agricoles "à l'ancienne", le tout sous l'égide de la religion catholique. Un bal clôture la soirée. Voilà qui attire du monde. Aux touristes s'ajoutent les membres de la famille partis en ville, voire à l'étranger. (On nous montre d'ailleurs quelques Français.) Parmi ces visiteurs, les jeunes femmes sont particulièrement convoitées.

Le "héros" va revoir une amie d'enfance, perdue de vue depuis douze ans et partie s'installer en ville. Elle a continué ses études, alors que lui n'a même pas fini sa Troisième. C'est à la fois touchant et un peu gênant, comme si l'on se trouvait dans un épisode de L'amour est dans le pré.

Globalement, cela reste très plaisant, assez drôle. Ce qui est montré est parfois rude, mais les gens ne baissent pas les bras. (Ce serait une excellente leçon pour ces éternels geignards que sont certains Français, qui trouvent plus de force pour protester que pour surmonter leurs difficultés.)

P.S.

La coscénariste est une vieille connaissance des cinéphiles : Laurence Ferreira-Barbosa réalisa jadis Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel et J'ai horreur de l'amour.

P.S. II

Quelques informations supplémentaires sont disponibles sur la plaquette éditée par le distributeur.

22:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 18 juin 2016

Criminal

Le transfert de l'esprit d'un homme dans le corps d'un autre a déjà été traité dans d'autres films, très récemment même dans Renaissances... dans lequel joue aussi Ryan Reynolds. La différence est que, dans le premier film, c'est l'esprit du personnage interprété par Ben Kingsley qui se retrouve dans le corps du jeune homme, tandis qu'ici, c'est l'esprit (en théorie les souvenirs) de l'agent de la CIA incarné par Reynolds qui va être transféré dans le corps d'un épouvantable tueur en série, qui a les traits de Kevin Costner (méconnaissable, dans un premier temps).

J'ai apprécié le fait que l'on n'ait pas bâclé le début. On prend le temps de nous présenter le jeune Bill Pope, qui semble sur le point de conclure une affaire de la plus haute importance (pour le compte de la CIA, que l'on nous montre évoluer à Londres en terrain conquis)... mais il est poursuivi par de dangereux anarcho-débilo-psychopatho-terroristes, leur chef étant un as de l'informatique.

La deuxième étape est la découverte du détenu hyper-dangereux, jugé incurable : il n'a aucun sens de la morale et n'éprouve aucun sentiment. En raison d'un accident subi pendant son enfance, il est néanmoins le candidat idéal pour une tentative de transplantation.

Evidemment, tout ne va pas se passer comme prévu... et c'est là que le noeud de l'histoire se met en place : alors que l'expérience semble avoir échoué, Jéricho (Kevin Costner comme on ne l'a jamais vu) sent des changements advenir en lui. La première scène clé est son intrusion dans l'appartement de l'espion, où résident son épouse et sa fille. Là aussi, rien ne se passe comme prévu... et c'est bien. Le scénario joue sur l'incertitude, même si l'on se doute que le personnage incarné par Costner ne peut pas rester une enflure totale pendant 1h50 !

Au niveau du casting, Costner est épaulé par une brochette de professionnels confirmés, en particulier Gary Oldman et Tommy Lee Jones qui, il y a quelques années de cela, aurait pu se trouver à la place du héros. Aux mâles hétérosexuels qui liraient ce billet, je signale que, du côté de la distribution féminine, on a visiblement cherché à nous faire plaisir. Ainsi, l'épouse de l'agent de la CIA est jouée par Gal Gadot, que l'on a pu voir notamment dans Triple 9, et qui sera l'an prochain à l'affiche de Wonder Woman.

Quant à la "méchante", elle les traits (et le corps...) d'Antje Traue :

Elle a pu croiser certains de ses partenaires auparavant : Kevin Costner dans Man of Steel, Ryan Reynolds dans La Femme au tableau. On l'a aussi vue dans Le Septième Fils. Dieu que le cuir lui va bien ! (Pour couper court à toute accusation de machisme, j'ajoute que ces actrices ne sont pas que très belles, elles excellent dans leurs rôles respectifs, en particulier Gal Gadot.)

C'est de surcroît bien réalisé, avec de bonnes cascades et -attention les âmes sensibles- plusieurs scènes d'ultra-violence très bien fichues... mais franchement dégueux. Les spectateurs pointilleux tiqueront à certaines petites invraisemblances (un blessé qui se rétablit à la vitesse grand V, une moto qui permet à un autre de s'enfuir au moment opportun, un ordinateur portable qui seul permet de tout contrôler à distance...), mais, globalement, on est pris par l'histoire et l'on passe un bon moment, si l'on est amateur de films d'action.

14:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 17 juin 2016

Midi-Languedoc : un vote biaisé

Les résultats du sondage organisé par le nouveau conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sont tombés : c'est la proposition "Occitanie" qui arrive en tête, apparemment loin devant les quatre autres... Mais tout dépend de la manière de présenter les résultats. Comme vous allez le constater, dans la réalité, c'est beaucoup plus serré qu'il n'y paraît.

Commençons par la participation. Seuls 203 993 votes ont été exprimés (selon les résultats détaillés disponibles en ligne). Est-ce beaucoup ? Non. Les politiques en espéraient 500 000, en sachant que, dans la région, plus de quatre millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales. De surcroît, les adolescents de 15-17 ans pouvaient voter, tout comme certaines personnes extérieures à la région, mais y ayant des attaches. Cela donne un taux de participation inférieur à 5 %. Etant donné que l'on pouvait voter de chez soi, sur ordinateur, ou par courrier, on peut parler de fiasco : le vote n'a pas massivement intéressé les électeurs. Cela donne plus de poids aux votes des minorités actives, capables de se mobiliser pour un scrutin de faible importance. Cela se voit dans les résultats.

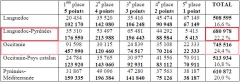

Les médias ont communiqué sur un seul chiffre, le pourcentage de premières places obtenu par chaque liste. A ce petit jeu, "Occitanie" arrive largement en tête. Cependant, le principe du vote était de classer les cinq propositions de 1 à 5. Que constate-t-on ? Que la proposition "Occitanie" est la dernière choisie pour les 2e, 3e et 4e rangs. Certes, comme elle a été souvent choisie pour la 1ère place, cela diminue d'autant le nombre de chances d'être désigné 2e, 3e ou 4e. Mais cela traduit aussi un rejet de cette proposition de la part des votants qui ont choisi une autre solution en 1er.

Une autre proposition semble presque aussi populaire qu'Occitanie : "Languedoc-Pyrénées". C'est la plus souvent retenue en 2e et 3e places, devant "Pyrénées-Méditerranée". De plus, si l'on s'intéresse à l'autre bout du classement, à savoir les propositions classées en 5e place, on s'aperçoit que, de très loin, c'est la proposition "Languedoc-Pyrénées" qui a été la moins souvent choisie (5 413 fois contre 22 333 pour "Occitanie" et 67 149 pour "Languedoc", par exemples). C'est donc la moins clivante des propositions.

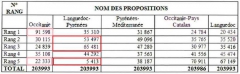

Du coup, j'ai imaginé le système de pondération suivante : j'ai attribué à chaque liste un nombre de points dépendant de sa place dans chaque vote, soit 5 points pour une première place, quatre points pour une deuxième place, trois points pour une troisième place, deux points pour une quatrième place et un point pour une cinquième place. Ensuite, j'ai multiplié par le nombre de places obtenu dans chaque position et j'ai effectué la somme, pour chaque proposition. Voici les résultats :

O surprise ! Avec ce mode de calcul, la proposition "Occitanie" arrive en tête, mais de justesse, devant "Languedoc-Pyrénées" : la première n'a recueilli 24,4 % des préférences (somme des points obtenus en additionnant les premières, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes places), contre 22,2 % à la deuxième (qui devraient être arrondis à 22,3 %, mais cela aboutirait à un total de 100,1 %). "Pyrénées-Méditerranée" occupe bien la troisième place (20 %), devant "Occitanie-Pays catalan" (16,8 %), une proposition pénalisée par son très grand nombre de cinquièmes places (70 911) et qui a failli être dépassée par "Languedoc" (16,6 % des préférences).

Contrairement à ce qu'on a commencé à entendre et à lire jeudi soir, le véritable résultat de ce vote n'est pas une victoire écrasante de la proposition "Occitanie". Elle arrive en tête, mais de peu, à l'issue d'un scrutin serré. Il serait donc nécessaire d'organiser un second tour entre les deux propositions les plus populaires. Cependant, je n'y crois guère. Depuis le début, je sens que le conseil régional comme la quasi-totalité des médias locaux sont très sensibles à la pression du lobby occitaniste. C'est dommage, parce qu'on avait là un bel exemple d'exercice démocratique.

02:18 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité

jeudi, 16 juin 2016

La Nouvelle Vie de Paul Sneijder

Ce film franco-canadien est une sorte d'OVNI cinématographique. Il nous est présenté comme une comédie et là, les cinéphiles pensent immédiatement à Romaine par moins 30, qui nous montrait Sandrine Kiberlain au pays du Caribou. C'est un peu trompeur parce que, si le film est incontestablement comique par moments, il est surtout l'histoire d'un père qui n'arrive pas à faire le deuil de sa fille aînée.

Dans le rôle, Thierry Lhermitte est étonnant de délicatesse et de sobriété. Avec une économie de paroles, il nous fait saisir tout le mal-être de cet homme, seul rescapé de l'accident d'ascenseur dans lequel sa fille a perdu la vie. Dans un premier temps, il refoule une partie de la douleur : il a tout oublié de la journée de l'accident (on comprend plus tard pourquoi). En dépit de la sollicitude de ses proches (sa seconde épouse et ses deux fils), il se sent complètement décalé par rapport à son milieu d'origine.

C'est à ce moment que la comédie intervient. Petit à petit, Paul va renaître... en promenant les chiens des autres, en étant salarié d'une petite entreprise dirigée par un gars lui-même très bizarre : c'est visiblement un autiste (obsédé par les nombres premiers), qui souffre d'obésité... et de troubles urinaires. Il est incarné à la perfection par Guillaume Cyr.

Deux autres personnes vont jouer un rôle important dans la renaissance de Paul : le propriétaire d'une des chiennes qu'il promène et un avocat. Celui-ci travaille pour la "partie adverse", c'est-à-dire l'entreprise qui a conçu l'ascenseur et celle qui était chargée de son entretien. Une étonnante relation d'amitié va naître entre ces hommes que tout devrait séparer... sauf l'amour des belles voitures. Notons que l'avocat est incarné par une vieille connaissance, Pierre Curzi, que l'on a vu jadis dans Le Déclin de l'empire américain et Les Invasions barbares.

La mémoire de Paul va revenir, avec un paquet de regrets quant au passé. Le héros va aussi découvrir que certains propriétaires de chiens ont avec ceux-ci un comportement proche de celui de son épouse vis-à-vis de ses deux fils : ils veulent leur faire gagner des concours, leur faire intégrer l'élite, sans doute pour leur bien, mais aussi pour satisfaire leur propre égo.

C'est le moment de signaler la performance de Géraldine Pailhas, elle aussi étonnante dans ce rôle d'executive woman, à la fois belle, glaçante et déterminée, carriériste et attachée à la réussite de ses enfants.

De manière générale, le film traite de la froideur, celle du climat bien sûr, mais aussi celle des rapports humains voire celle de l'organisation de la société, obsédée par l'argent. On le sent bien à travers les plans d'extérieur, qui nous offrent de superbes vues de Montréal. Paradoxalement, on sent davantage le froid à l'intérieur de certains bâtiments chauffés, comme le crématorium ou le cabinet d'avocats censé défendre les intérêts du héros. On comprend que, pour Paul, une partie de son propre logement acquiert le même statut. Il ne trouve refuge que dans une sorte de cave, où il a aménagé son bureau et où il vogue sur la Toile. Il espère y trouver des réponses à ses questions... et peut-être un nouvel espoir.

Attention donc : ce n'est pas la comédie hilarante qui nous a parfois été vendue, mais un film plus profond, avec des pincées d'humour.

P.S.

La musique est chouette.

19:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 15 juin 2016

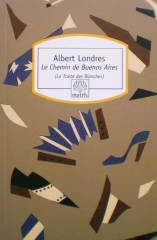

Le Chemin de Buenos Aires

C'est le titre d'un ouvrage paru en 1927 et rédigé par le journaliste Albert Londres. Sur les conseils d'un lecteur du blog (qui a commenté la note portant sur le film Eva ne dort pas), je me suis procuré une édition de poche, parue au Serpent à Plumes.

La première remarque que j'ai à formuler est la qualité de l'écriture. C'est extrêmement vivant, avec notamment un art consommé du portrait (des hommes comme des femmes). Du coup, les quelque 250 pages se dévorent en un rien de temps. Cela m'a rappelé l'intérêt qu'avait jadis suscité en moi la lecture d'un autre ouvrage d'Albert Londres, Terre d'ébène (consacré à la colonisation française en Afrique subsaharienne).

Mais revenons à l'Argentine. Le journaliste français évoque le dynamisme du pays entre les deux guerres mondiales, avec une immigration européenne massive, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Pologne, d'URSS... et de France. De notre pays sont notamment issues des prostituées, surnommées "Franchuchas". Le mot qui, à l'origine, désignait les Françaises, est devenu synonyme de "fille de mauvaise vie".

L'enquête d'Albert Londres (qui avait réussi à se faire accepter de certains membres du "milieu") décrit les processus à l'oeuvre dans la déchéance des jeunes femmes, beaucoup n'étant même pas majeures (c'est-à-dire âgées d'au moins 21 ans, à l'époque). Grâce aux témoignages qu'il a recueillis, auprès de prostituées, de policiers et surtout de proxénètes, il a reconstitué les trajets suivis et les méthodes employées.

Dans le livre, il manque juste un élément du contexte, qui était évident en 1927, à tel point que l'auteur n'a pas cru bon de le préciser : les conséquences de la Première guerre mondiale. Des centaines de milliers de jeunes femmes se sont retrouvées veuves sans ressources ; d'autres n'ont pas pu trouver de mari et d'autres, plus jeunes, sont devenues orphelines. Cela forme un ensemble important de personnes fragiles susceptibles de céder aux sirènes d'un habile enjôleur, caressant et vêtu d'un beau costume. Mais le principal intérêt du reportage est de montrer l'adhésion parfois volontaire des jeunes femmes à la prostitution : vu l'état de grande pauvreté dans lequel elles se trouvaient, c'est apparu comme la moins mauvaise des solutions, à une époque où l'Etat-providence n'existait pas en France.

Le livre évoque deux autres catégories de prostituées : les locales, apparemment peu estimées et que l'auteur a visiblement rarement rencontrées, et les immigrées juives d'Europe de l'Est, qui étaient moins bien considérées que les Françaises. Le journaliste s'attarde un peu sur les Polonaises et les Russes, dont il avait déjà pu constater auparavant dans quelle affreuse misère elles vivaient dans leur pays d'origine.

Beaucoup de choses se jouent aussi sur les bateaux qui assurent la liaison entre l'Europe et l'Amérique latine. Plusieurs anecdotes enrichissent le récit, qui prend un tour parfois romanesque.

A Buenos Aires, Albert Londres découvre une corruption très étendue, qui touche aussi bien la justice que la police. Certains maquereaux ont su nouer des alliances très profitables et exercent une considérable influence occulte. Devant le journaliste toutefois, ils jouent les modestes... et minimisent leurs revenus !

C'est vraiment un livre à lire, très vivant et bien documenté.

23:21 Publié dans Histoire, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, livres, presse, journalisme

Red Amnesia

Wang Xiaoshuai n'est pas le plus connu des réalisateurs chinois contemporains. Je crois même que tous ses films n'ont pas été distribués en France. De lui, j'ai vu Une Famille chinoise (assez mélo) et surtout Beijing Bicycle, dont je garde un bon souvenir.

Ici, l'héroïne est une veuve, dont les deux fils vivent à Pékin, comme elle, mais aimeraient bien couper le cordon ombilical. De plus, l'épouse de l'aîné ne s'entend pas très bien avec sa belle-mère. Cela fait un peu cliché mais, à l'opposition des caractères s'ajoute un fossé socio-économique, la nouvelle génération, plus riche, étant en grande partie occidentalisée, alors que la maman est restée très traditionnelle. C'est aussi pour cela qu'elle a du mal à encaisser le mode de vie du cadet, toujours célibataire à presque quarante ans...

C'est alors que des événements nouveaux surgissent dans la vie de l'héroïne. Elle apprend le décès d'un ancien camarade, qu'elle a connu avant la naissance de son second fils. Elle commence à recevoir des coups de fil anonymes, silencieux. Dans le même temps, le réalisateur nous fait suivre la vie quotidienne d'un jeune homme taciturne. On le voit dans plusieurs appartements, sans trop savoir ce qu'il fait. On finit par découvrir qu'il suit la vieille femme.

Qu'est-ce qui relie ces deux personnages ? La réponse se trouve-t-elle dans le passé, à l'époque de la Révolution culturelle ? Ou bien s'agit-il d'une coïncidence, la vérité étant plus prosaïque, liée à des faits divers ? Une autre possibilité nous est proposée, puisque l'héroïne rêve et a parfois des hallucinations, en période d'éveil. Qu'est-ce qui est réel dans ce qu'elle aperçoit ?

C'est donc un polar sociétal, sur fond politique. Attention toutefois : ce n'est pas un thriller à l'américaine. L'action n'est guère trépidante, puisque l'histoire évolue au rythme de l'héroïne, âgée d'environ 65 ans. Mais cette intrigue est assez habilement construite, et la mise en scène instille tantôt l'inquiétude, tantôt le doute.

17:11 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 14 juin 2016

Adopte un veuf

Je n'avais pas l'intention d'aller voir ce film. Son réalisateur, François Desagnat, a pondu La Beuze et Les 11 Commandements. C'est dire s'il s'y connaît en comédie raffinée... Mais il a aussi participé à l'écriture du scénario des Lascars. Alors, comme le bouche-à-oreille est bon, je me suis finalement laissé tenter.

Au départ, on pense que l'histoire va être portée par André Dussolier, qui incarne (avec brio) un médecin retraité récemment devenu veuf. Celui-ci possède un grrrrrrannnd appartement bourgeois au cœur de Paris (et une superbe maison de campagne, que l'on découvre plus tard). Le film démarre vraiment avec l'arrivée de Bérengère Krief à l'écran. Son personnage est un peu cliché, mais l'actrice a une pêche d'enfer. Le contraste avec papy Dussolier fonctionne très bien, même si la séquence de la sortie à deux, le soir, enfile les perles. Autre problème de personnage, celui de l'ami du médecin, un vieux beau pété de thunes qui drague les minettes. Ses interventions sont lourdes et répétitives. Sur ce coup-là, Nicolas Marié aurait dû rester célibataire...

Heureusement, l'histoire rebondit avec l'installation des deux autres colocataires, un avocat un peu niais et une infirmière débutante plutôt timide. Dans le rôle, Julia Piaton est parfaite, à contre-emploi pour ceux qui l'ont connue en coiffeuse fofolle dans la série Profilage. (On l'a vue aussi dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?)

La principale source de gags est le télescopage de ces personnalités dissemblables au quotidien. Le scénario a aussi l'habileté de laisser entrevoir les failles de chacun. La vie en (petite) collectivité pourrait leur permettre de résoudre certains problèmes... ou en créer d'autres ! C'est en général assez bien vu.

Cependant, je n'ai pas trop "marché" aux scènes censées être émouvantes. L'histoire de l'adolescent en attente de greffe ne m'a guère touché. Encore et toujours, c'est le dynamisme de Bérengère Krief qui emporte l'adhésion. On croit à son personnage de serveuse, que son mec (parti en voyage) mène par le bout du nez.

Certains moments sont même hilarants, comme ce quiproquo né d'une conversation à double détente, les unes discutant d'un sèche-cheveux, l'autre imaginant que les jeunes femmes parlent de son ami, qu'il pensait très coincé. Mais le meilleur moment est pour moi la scène qui se déroule dans un cabinet vétérinaire, en compagnie d'animaux très spéciaux. Là, c'est burlesque !

Au bout du compte, il reste une comédie sympathique, mais pas mémorable, que l'on pourrait comparer à Retour chez ma mère.

P.S. (du 17 juin)

Il m'est revenu un détail : les spectateurs aveyronnais seront attentifs à ce qui se trouve sur les murs de l'appartement. A au moins une reprise, on distingue, à droite, un tableau sombre comportant de grandes rayures noires...

23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 13 juin 2016

Jeune député, vieilles pratiques ?

C'est une contribution à L'Hebdo paru vendredi 10 juin qui a attiré mon attention. Elle est signée Bernard Dufay, un habitué des tribunes engagées (à droite) qui, depuis plus de dix ans, a pour cible privilégiée le maire (socialiste) de Saint-Affrique Alain Fauconnier. S'il a dû se résoudre à voir celui-ci conserver son mandat de maire (en 2008 et 2014), il a pu se réjouir de sa défaite aux sénatoriales de 2014 (suivie de la proclamation de son inéligibilité pour un an, en 2015) et de la perte par la gauche de son canton d'origine, aux élections départementales de mars 2015, au profit d'un binôme de droite mené par Sébastien David.

Outre une allergie à tout ce qui semble être de gauche, Bernard Dufay semble avoir aussi été motivé par le rejet de certaines pratiques. Ainsi, il avait été reproché à Alain Fauconnier, lorsqu'il était sénateur, d'avoir embauché son propre fils comme assistant parlementaire... ainsi que la compagne du président du Sénat de l'époque, le socialiste Jean-Pierre Bel. Sur la forme, tout était légal. Sur le fond, la méthode avait fait jaser... et ricaner, à droite.

On se disait donc que la nouvelle génération d'élus allait tourner le dos à ces pratiques douteuses. Aujourd'hui, certains électeurs de droite doivent déchanter. Dans L'Hebdo de cette semaine, il est question des assistants parlementaires d'Arnaud Viala, élu député de l'Aveyron en septembre dernier. Sur sa déclaration d'intérêts et d'activités (merci la loi sur la transparence de la vie publique votée par la gauche !) comme sur le site du Projet Arcadie, on trouve les trois mêmes noms : Guiseppina Benel, Jean-Robert Bosc et F.

D'après Bernard Dufay, l'une d'entre eux serait la compagne de Sébastien David, conseiller départemental Les Républicains... et suppléant d'Arnaud Viala. Ecartons tout de suite Jean-Robert Bosc, qui travaille aussi pour Alain Marc. Je doute que Sébastien David ait contracté un "mariage pour tous". Ce ne peut pas être non plus F. D'après son profil LinkedIn, elle a cessé son travail parlementaire en février 2016, emploi où elle avait débuté en janvier 2014. Accessoirement, cela prouve qu'elle a travaillé pour au moins un autre député qu'Arnaud Viala (qui, rappelons-le, n'a été élu qu'à la fin de 2014). Parions que c'était un membre de LR : en février 2016, la jeune femme a été embauchée par le conseil régional d'Ile-de-France (désormais présidé par Valérie Pécresse), à un poste stratégique. Ajoutons qu'elle dirige un comité de soutien à la candidature d'Alain Juppé (aux prochaines présidentielles).

Apparemment, il ne nous reste plus que Guiseppina Benel. Sur le site d'Arnaud Viala, on la découvre sous l'identité de Joséphine Benel. C'est d'ailleurs sous ce nom et ce prénom qu'elle a créé un profil LinkedIn. Apparemment, c'est la personne de confiance d'Arnaud Viala, qui "tient la boutique" en son absence, à la mairie de Vezins comme à la communauté de communes. Quelle que soit l'identité sur laquelle on effectue une recherche, on ne trouve rien qui la relie intimement à Sébastien David. Une question demeure : pourquoi cette différence de prénom, sur des documents pourtant officiels ? Est-ce une sorte de négligence volontaire ?

En tout cas, jusqu'à présent, rien ne vient confirmer les accusations de Bernard Dufay. Cependant, la page d'accueil du site d'Arnaud Viala ne mentionne que deux assistants, prenant acte du départ de F. La déclaration d'intérêts n'a pas été mise à jour, à l'heure où j'écris ces lignes. Alors ? Allons voir à l'onglet "Equipe". On y découvre une troisième personne, simplement prénommée Caroline. O coïncidence, cette femme (ravissante) ressemble beaucoup à celle qui est présentée comme la compagne de Sébastien David, sur Copains d'avant :

Si c'est bien la personne à laquelle je pense, elle tient une boutique de lingerie "de l'amour" (qui a sa page Facebook) à Saint-Affrique.

Bref, on a ici l'exemple de deux élus dits "prometteurs", censés incarner la relève à droite, et qui commettent les mêmes erreurs que leurs aînés.

Un autre point abordé dans la tribune publiée dans L'Hebdo me cause souci : le lien qui existerait entre le repreneur de l'abattoir de Saint-Affrique et Sébastien David. (On note que celui-ci s'est abstenu au moment du vote du conseil communautaire.) Ce proche de la famille serait donc Jacques Poujol... un sacré pedigree : l'ancien propriétaire de l'abattoir de Sainte-Geneviève-sur-Argence (surnommé à l'époque "l'usine à steaks hachés") serait impliqué dans le scandale de la viande de cheval. Il me semble que la procédure le concernant est toujours en cours : sa mise en examen n'a pas été levée, à ma connaissance. Dans ces conditions, même s'il est présumé innocent, était-il judicieux de lui confier les clés de l'abattoir ?

C'est un secteur qui subit actuellement beaucoup de pressions. Cela explique qu'une commission d'enquête ait été nommée sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français. Arnaud Viala en est membre. Même s'il n'y joue qu'un rôle secondaire, est-ce compatible avec le fait que son suppléant soit proche du repreneur du principal abattoir de sa circonscription ?

P.S.

Sur le site de l'Assemblée nationale, on peut lire (entre autres) les comptes-rendus de la commission d'enquête. Ils sont très instructifs à plusieurs niveaux. A partir d'eux, on peut faire le décompte des présences et absences des 22 députés membres. Je dois hélas révéler qu'Arnaud Viala est jusqu'à présent l'un des moins assidus. Sur les 22 premières réunions, il n'a été présent que 8 fois : les trois premières, puis les septième et huitième réunions, sans prononcer le moindre mot. (On peut émettre l'hypothèse qu'il a compté sur la présence de son smartphone à côté de lui...) Il est revenu à la douzième réunion, qui a vu les membres de la commission (mais pas A. Viala) dialoguer avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Pour la petite histoire, un autre député aveyronnais a assisté à la séance : Yves Censi, qui n'était visiblement venu que pour poser une question en rapport avec la grève des techniciens et vétérinaires officiant à l'abattoir de Sainte-Geneviève-sur-Argence. (On remercie au passage le député pour son travail d'information, les médias locaux étant restés très discrets sur ce conflit social...)

Arnaud Viala ne s'est exprimé qu'une fois (il a posé une question sur la méthode d'abattage), lors de la vingtième réunion... à laquelle assistait aussi Yves Censi. Précisons que c'était une table ronde avec des universitaires, des pointures chacun dans son domaine.

Sur les douze séances "séchées" par Arnaud Viala, il n'a été excusé que deux fois. Pour traduire : il a été absent à une séance sur deux, sans même prévenir ni s'excuser. Parmi les séances qu'il a ratées, il y avait, au début, les trois consacrées aux abattoirs dans lesquels des vidéos choquantes ont été tournées. Cela dénote un manque d'implication de sa part dans un sujet pourtant important, pour l'alimentation des Français et pour l'économie aveyronnaise. A titre de comparaison, le député de la Lozère, Pierre Morel-A-L'Huissier (membre lui aussi du groupe Les Républicains) a assisté à 13 des 22 premières réunions (et aux douze premières)... et il a été bien plus actif pendant les séances.

00:15 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, acutalité, presse, médias, journalisme

dimanche, 12 juin 2016

Alice - De l'autre côté du miroir

Tim Burton a donc produit (mais pas réalisé) pour Disney le deuxième volet des aventures de l'héroïne emblématique de la littérature enfantine britannique. Ici, comme dans le premier film, le scénario s'émancipe de l’œuvre d'origine pour réécrire l'histoire, avec au centre une Alice plus âgée et un fond plus sombre.

J'ai retrouvé avec plaisir Mia Wasikowska, moins éblouissante toutefois que dans le récent Tracks. Elle incarne néanmoins avec talent une jeune femme moderne, capitaine de navire dans le Royaume-Uni de la fin du XIXe siècle, pilote de chronosphère dans le monde imaginaire.

Cette dualité d'intrigues est l'un des atouts du film. Dans "le monde réel", l'histoire a un fond féministe, qui m'a un peu rappelé Tout en haut du monde, même si l'atmosphère générale doit plutôt aux romans de l'époque victorienne. C'est aussi un film d'aventures, qui débute avec une superbe séquence en mer, dans le détroit de Malacca, où des pirates attaquent le navire commandé par la jeune femme.

Très vite, Alice va retourner dans le monde imaginaire, cette fois-ci en passant à travers un miroir (l'une des rares références exactes à l’œuvre de Lewis Carroll). Là-bas, elle partage la vedette avec le Chapelier Fou, désormais complètement déprimé. Johnny Depp est moins flamboyant qu'autrefois, mais son personnage retrouve de sa superbe dans des séquences se déroulant dans le passé, qu'Alice essaie de modifier.

Pour cela, elle doit entrer en contact avec Le Temps, personnage grandiloquent parfaitement interprété par Sacha Baron Cohen. Lui et l'univers dans lequel il gravite sont une autre grande réussite du film. A l'écran, les effets spéciaux sont flamboyants, le tout émaillé de pointes d'humour, puisque tous les habitants de la demeure du Temps (lui y compris) sont des automates... plus ou moins perfectionnés... plus ou moins fonctionnels. L'une des meilleures scènes est celle qui voit le Chapelier et ses acolytes amateurs de thé accueillir Le Temps... et lui faire perdre le sien ! C'est vraiment dans l'esprit des jeux de mots dont Lewis Carroll avait émaillé son œuvre.

Mais la performance la plus éclatante est sans conteste celle d'Helena Bonham Carter, épatante en Reine Rouge. Les mauvaises langues auront bon rappeler qu'elle est la compagne (l'ex) de Tim Burton, c'est une excellente actrice, qui donne de l'épaisseur et du panache à son personnage... et c'est tant mieux : une bonne histoire romanesque a besoin d'un bon "méchant". Notons qu'ici, le scénario explore une piste inédite, celle d'un traumatisme remontant à l'enfance. C'est très bien vu.

Au final, les puristes, qui auraient souhaité une œuvre fidèle à l'original, seront déçus, tout comme ceux qui espéraient un film 100 % "burtonien". C'est d'abord un produit Disney, fabriqué avec beaucoup de conscience professionnelle, mais destiné à un public familial.