lundi, 26 octobre 2015

Elser

Le régime nazi a suscité des oppositions et il n'a jamais, par des moyens légaux, obtenu le soutien de la majorité des Allemands. Le grand mérite de ce film est de faire découvrir un aspect méconnu de l'antinazisme allemand. Il y a quelques années, Hollywood nous a donné une version spectaculaire d'un complot militaire, dans Walkyrie. Plus intéressant était Sophie Scholl, sorti en 2006 et consacré à l'opposition d'étudiants catholiques. Trois ans auparavant, Rosenstrasse évoquait ce que l'on a appelé "la résistance des coeurs".

L'intrigue est construite sur deux trames chronologiques. La principale démarre la veille de l'attentat organisé par le menuisier Georg Elser (en novembre 1939) et se poursuit jusqu'à la fin de la Seconde guerre mondiale (et même au-delà pour l'un des personnages). La seconde trame nous est proposée par des retours en arrière. Elle va des années 1920 jusqu'à la décision d'Elser d'organiser son attentat.

Soulignons dès à présent la qualité de l'interprétation. Christian Friedel est un excellent Elser. Katharina Schüttler est troublante en femme insatisfaite, qui cherche sa voie dans ce monde d'hommes. Du côté des nazis se détachent Burghart Klaussner et Johann von Bülow (vu récemment dans Le Labyrinthe du silence).

La double trame permet d'éviter de trop faire peser le poids de la fatalité sur cette histoire, dont on sait dès le début qu'elle se termine plutôt mal. Par contre, elle nous fait mieux découvrir la personnalité de cet opposant solitaire, plutôt de gauche mais réfractaire aux appartenances politiques. C'était d'abord un bon vivant, amateur de femmes, qu'il parvenait à séduire grâce à ses talents de musicien. Cela donne un tour joyeux à nombre de scènes. (Pour le public français, les séquences de baignade auront un petit goût de Front Populaire.)

A l'opposé, on voit grandir progressivement l'emprise du nazisme. Ce film rappelle à ceux qui l'auraient oublié que les premières victimes du régime hitlérien ont été des Allemands. Il est aussi important que soit montrée la cruauté des nazis, à travers les tortures qu'ils infligent à leurs prisonniers.

La réalisation est propre, classique. Les amateurs d'inventivité formelle seront déçus, mais ce n'est pas forcément ce que l'on attend de ce genre de long-métrage.

23:08 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Des travaux à effectuer

Samedi, dans Midi Libre (édition de Rodez), est paru un article consacré à l'un des quartiers du chef-lieu aveyronnais et intitulé "Saint-Eloi - Ramadier : le grand malaise des habitants". (Il est depuis aujourd'hui accessible sur le site de Centre Presse.)

Disons-le tout de suite : à Rodez, ce quartier n'a pas bonne réputation. Régulièrement, les forces de l'ordre sont amenées à s'intéresser aux activités de certains de ses habitants et, sur la commune de Rodez, il est des commerçants qui ne livrent pas dans cette zone, certes un peu excentrée, mais surtout mal famée... à tel point que j'ai déjà entendu une très mauvaise langue user du surnom de "Racailladier" à son sujet. C'est évidemment une généralisation abusive.

Récemment, deux drames ont marqué certains habitants. Cet été, un enfant s'est tué à proximité des immeubles, en faisant du VTT. Au niveau local, l'émotion avait été forte et au niveau national, les médias s'étaient fait l'écho de l'événement (avec des articles dans Le Parisien, Ouest France, 20minutes, Metronews...). Le mois dernier, un jeune délinquant originaire du quartier s'est suicidé dans sa cellule de la prison de Druelle, à proximité de Rodez.

Dans l'article de Midi Libre, il est question de promesses non tenues de la municipalité. Le grillage qui entoure l'école maternelle serait troué en (au moins) un endroit, laissant la possibilité à des enfants de sortir dans la rue... ou à un intrus de pénétrer dans l'établissement. De plus, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'aurait été prise au niveau des lieux de l'accident du vététiste.

C'est la première adjointe au maire, Monique Herment-Bultel, qui répond aux questions du journal. Elle m'a semblé botter en touche, se contentant de rappeler les projets à moyenne échéance, trop lointaine pour les habitants. Rappelons (si besoin est) que l'action d'une mairie ne se mesure pas qu'aux grandes réalisations médiatisées. Les petits travaux du quotidien occupent une place importante aux yeux des habitants d'un quartier. Il ne devrait pas être bien difficile (ni très coûteux) de remplacer un bout de grillage de l'école (surtout en période de vacances) ni d'installer un dispositif de sécurité (haie ou grille de protection) sur les lieux du récent accident. Un peu de bonne volonté, que diable !

Ce manque de réactivité est d'autant plus étonnant que la première adjointe est candidate aux élections régionales qui approchent (elle est numéro 2 sur la liste aveyronnaise PS-PRG). On n'attend pas de l'équipe municipale qu'elle accepte toutes les demandes des habitants (certains récriminant parfois comme des enfants gâtés), mais un peu de bon sens devrait conduire les élus à être plus à l'écoute.

Ces menus travaux auraient le mérite de témoigner de l'intérêt porté par la municipalité à ce quartier, et ce alors que, visiblement, les adultes peinent à "tenir" les jeunes désoeuvrés, qui peuvent se transformer en fouteurs de merde. On a bien vu, à l'occasion du suicide de la prison, que certains d'entre eux pouvaient tenir des propos farfelus. (On voit qu'ils ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est que de passer 23 heures sur 24 dans une cellule d'une dizaine de mètres carrés, certes confortable, mais dans un relatif isolement.)

Si j'avais un conseil à donner aux habitants du quartier qui ont accès à internet, c'est d'utiliser les ressources proposées par la municipalité. Sur le site de la ville de Rodez, on peut remplir un formulaire ou trouver les coordonnées téléphoniques du service "Mairie Intervention Rapide"... à user tant que les petits travaux n'auront pas été réalisés ?

12:42 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, politique, société

dimanche, 25 octobre 2015

Adama

Cette animation réunionnaise a pour cadre la Première guerre mondiale et la contribution de l'Afrique de l'Ouest à l'effort de guerre français. La forme choisie est celle du conte, qui permet de s'affranchir du réalisme à tout crin... et qui laisse de la place aux inventions poétiques.

J'ai lu ici ou là quelques critiques sur la qualité de l'animation. Certains regrettent une esthétique qui ressemblerait à celle des jeux vidéo. Il est certain que ce n'est pas une manière classique de faire du dessin animé. Le réalisateur se serait appuyé sur le travail d'un sculpteur pour mettre en forme(s) ses personnages. Voici ce que cela donne pour le héros éponyme :

Bon, c'est sûr, ce n'est pas aussi virtuose qu'une oeuvre de Miyazaki, ni aussi réussi qu'une autre animation française récemment sortie sur les écrans (Mune), mais, après une phase d'adaptation, j'ai trouvé que c'était adapté à la forme du conte. Cela donne un aspect d'étrangeté à l'histoire.

Celle-ci se découpe en deux parties. La première se déroule dans le village africain. Elle dépeint la vie quotidienne des habitants et les problèmes qui agitent les hommes à cette époque, en 1916. Le frère aîné d'Adama a accepté l'or de mystérieux guerriers de l'extérieur. Il va fuir le village et devenir un soldat.

La seconde partie raconte le périple d'Adama, parti à la recherche de son frère, d'abord en Afrique, puis en France métropolitaine... jusqu'à Verdun. En chemin, il va faire une multitude de rencontres, principalement de soldats (blancs et noirs). L'un d'entre eux est un griot, moitié sorcier, moitié voleur, qui va jouer un rôle déterminant.

J'ai particulièrement aimé le passage par Paris, où le héros tombe sur des gamins des rues, malins comme des singes... et pas très respectueux d'autrui. Fort heureusement pour Adama, une bonne âme va le prendre sous son aile.

Cela nous mène à la séquence la plus forte, celle de Verdun, qui nous vaut les images les plus belles (mais les plus dures) du film.

Rassurons les parents : c'est visible par les petits... d'autant plus que l'histoire s'achève par une sorte de pirouette, bien dans l'esprit du conte, et qui dédramatise un peu la situation. Signalons que le film ne dure qu'1h20.

22:05 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 24 octobre 2015

Fatima

C'est le titre du nouveau film de l'un des meilleurs cinéastes français actuels, Philippe Faucon. Il y a trois ans et demi, il nous avait livré, avec La Désintégration, une œuvre prémonitoire et nuancée. Il récidive aujourd'hui avec un portrait de femme(s).

Au cœur de l'histoire se trouve Fatima, le personnage éponyme, femme de ménage, mère de deux enfants et épouse abandonnée. Mais sa principale difficulté est d'ordre linguistique : immigrée algérienne, elle comprend difficilement le français et le parle encore moins. Cette femme courageuse, dévouée à la réussite de ses enfants, rappellera à nombre de "Français de souche" une mère ou une grand-mère du temps jadis. C'est aussi une personne ouverte sur son époque : elle porte le voile, mais ne l'a pas imposé à ses filles.

L'aînée Nesrine est une bonne élève. Elle va débuter sa première année de médecine, la plus difficile. Elle est tiraillée entre plusieurs aspirations. D'un côté, elle rêve de devenir médecin et voudrait combler les attentes de sa mère (et faire la nique aux mauvaises langues du quartier). D'un autre, elle est une jeune femme séduisante, sollicitée et, dans la ville universitaire, les tentations sont grandes. Sa colocataire, future infirmière, ne se prive d'ailleurs pas d'y succomber.

Sa sœur cadette, Souad, est beaucoup moins sérieuse. Ce pourrait être un garçon. Elle en a la tchatche et l'insolence. Elle fait sa crise d'adolescence au plus mauvais moment et se rebelle contre cette mère qu'elle juge trop soumise. Celle-ci finit par rappeler à la geigneuse tout ce dont elle bénéficie (notamment grâce à elle). L'ado, menteuse et capricieuse, est au second plan de l'histoire, mais elle apporte un contrepoint intéressant. Notons la justesse du jeu des actrices.

A l'arrière-plan se trouvent les mecs, eux qui occupent habituellement les premières places. Ce qui est sous-entendu n'est pas à leur avantage. Le père des deux filles est visiblement celui qui a émigré le premier. Mais il a contracté un autre mariage en France, faisant de Fatima une compagne de second rang, bientôt délaissée. On le voit toutefois se préoccuper de l'avenir de ses filles. Il semble avoir prise sur Souad, sans doute parce qu'il incarne un exemple de réussite. L'aînée se méfie plus de lui et de ses idées conservatrices sur les femmes.

Quant aux jeunes hommes, "gaulois" comme maghrébins, ils sont montrés comme superficiels, ne pensant qu'à s'amuser, écouter de la musique ou draguer. Mais ce propos est assez secondaire, l'essentiel portant sur le parcours des trois femmes.

Tout ne passe pas par les dialogues. La gestuelle des corps dit beaucoup de choses et certains plans sont conçus pour que l'on comprenne sans les paroles, comme lors de la visite avortée de l'appartement à louer.

L'histoire s'achève d'ailleurs sur un très joli cadrage, montrant l'une des héroïnes approchant son doigt d'une vitre, à travers laquelle elle parvient à déchiffrer quelque chose qui la met en joie.

P.S.

Les hasards de la vie cinématographique font que ce film sort quelques mois à peine après Une Seconde Mère, dans lequel une femme de ménage brésilienne se dévoue pour que sa fille puisse mener de brillantes études. Les contextes sont différents, mais le questionnement sociétal est proche de part et d'autre de l'océan Atlantique.

22:07 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, société, film, films

The Look of Silence

Ce documentaire de Joshua Oppenheimer traite d'un gigantesque massacre méconnu, celui d'environ un million d'Indonésiens communistes (ou supposés tels), en 1965-1966, en pleine Guerre froide. Le "héros" de ce film est un ophtalmologue né deux ans après les événements, Adi Rukun. Il n'a pas connu son frère aîné, mort pendant les massacres. C'est donc à la fois une enquête sur ce qui est réellement advenu de ce frère (et sur ses assassins) et un portrait de famille : Adi s'occupe de ses parents âgés, en particulier de son père, quasi infirme.

Le réalisateur suit l'ophtalmo dans sa quête, qui commence par des visites médicales. Tant de gens ont vu et entendu des choses, mais se gardent d'en parler ! La symbolique est claire : Adi essaie d'ouvrir les yeux de la population, au propre comme au figuré. Le film fonctionne très bien parce que l'ophtalmologue est d'un calme impressionnant. Même si, à certains moments, on sent poindre l'indignation en lui, il reste posé, conscient que tout éclat nuirait à la démarche engagée avec le réalisateur.

Cela nous donne des scènes à la limite du soutenable, durant lesquelles Adi (ou le metteur en scène) dialogue avec les assassins de son frère, devenus des grands-pères en apparence inoffensifs. Certains passages sont à peine soutenables, tant ce qui est dit (ou mimé) est cruel... et les tueurs sont très fiers de ce qu'ils ont fait ! D'autres personnes rencontrées, plus gênées, excipent de la menace communiste, du risque de troubles et/ou des ordres reçus de leurs supérieurs. Certains refusent d'évoquer le passé, voire menacent leur interlocuteur. Rouvrir les vieilles blessures ne mènerait à rien de bon. Il vaut mieux oublier ou conserver le silence. (On pense au récent Labyrinthe du silence, sur la gestion du passé nazi en Allemagne.)

A la vision de ce documentaire, on ne peut pas ne pas penser à d'illustres prédécesseurs, Shoah de Claude Lanzmann (sur l'extermination des juifs) et S-21 de Rithy Panh (sur le génocide cambodgien). Dans le détail, le massacre indonésien fait penser à la fois au Cambodge de Pol Pot (sauf qu'ici les communistes sont les victimes) et au Rwanda de 1994 (voir le récent entretien accordé par Jean Hatzfeld au Monde) : le meurtre de masse a été commis avec des moyens relativement rudimentaires, avec l'intervention déterminante de milices locales (liées à l'armée). De nos jours, les descendants des victimes côtoient parfois ceux des tueurs. (On en a un exemple dans le film.)

The Look of Silence n'est pas un documentaire comme les autres aussi parce qu'il consacre une place non négligeable à la famille du "héros". On comprend à demi-mots qu'il a été conçu (par des parents qui n'étaient déjà plus si jeunes) pour remplacer le fils aîné assassiné. Très belles sont les scènes qui le montrent en train de s'occuper de son père. Elles pourraient sembler impudiques, mais ce n'est pas le cas. Et que dire de la mère, un sacré tempérament !

C'est vraiment un film choc, très beau mais très dur.

P.S.

Signe que le sujet est encore extrêmement sensible, une partie de l'équipe technique a tenu à rester anonyme, ce qui donne un aspect surréaliste au générique de fin.

P.S. II

Le site dédié est très bien conçu.

13:33 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 23 octobre 2015

La SNCF sous contrôle ?

Aujourd'hui, quand j'ai vu dans quoi il fallait embarquer pour se rendre en train à Toulouse, je me suis dit que le voyage n'allait pas manquer d'animation. Une seule voiture avait été mise en place en gare de Rodez. (D'habitude, il y en a au moins deux.) Et cet autorail (diesel) n'était pas de prime jeunesse. C'était un truc dans ce genre-là :

Là, vous vous dites que c'est petit. L'avantage du tracé de la ligne est que les Aveyronnais sont les premiers servis, en terme de places assises (dans le sens de la marche, de préférence). Mais, vu le nombre de personnes qui étaient déjà montées à Rodez, je nourrissais quelques inquiétudes quant à la situation en gare d'Albi-ville.

En attendant ce moment merveilleux, j'ai pu constater, au cours de la première heure de trajet, que d'autres voyageurs se sont joints aux passagers de départ. Tous ont d'ailleurs été contrôlés avant l'arrivée dans le chef-lieu du Tarn. Par contre, à partir d'Albi, il n'a plus été question de vérifier la validité (voire l'existence) des titres de transport, l'unique contrôleuse ne pouvant se déplacer dans la voiture qu'avec la plus grande difficulté. Même le mini-couloir des toilettes était encombré !

Comme à l'accoutumée, en gare d'Albi-ville, environ la moitié des passagers étaient montés. Bon sang, les cadres de la SNCF le savent ! En plus, un vendredi ! Renseignements, pris, il semblerait que, depuis quelques semaines, on soit à cours de motrice en Midi-Pyrénées, notamment en raison de pannes ou de problèmes de sécurité, qui incitent certains employés à utiliser leur droit de réserve pour refuser de prendre leur service à bord de certains autorails. (Le week-end dernier, cela m'a valu un trajet mémorable, un peu à l'image de ce que j'avais connu en 2013... J'en causerai peut-être bientôt.)

Cahin-caha, le convoi a pu repartir d'Albi-ville chargé à bloc... et des gares suivantes ultra-chargé, vu que quelques voyageurs se sont rajoutés au troupeau de sardines déjà constitué. Notons que le chauffeur a bien roulé, puisque nous sommes arrivés quasiment à l'heure à Toulouse-Matabiau.

Nous y attendait une petite surprise, annoncée peu de temps auparavant au micro : des contrôles volants sont désormais organisés en gare, à la descente de certains trains, histoire de décourager les fraudeurs. (C'est indirectement la preuve que la SNCF est consciente que ne placer qu'un agent de bord par TER est irresponsable.)

A ce moment-là, un frisson d'angoisse a dû parcourir l'échine de certains resquilleurs tarnais, qui ont dû regretter s'être déjà positionnés dans l'allée pour sortir dans les premiers (quitte à bousculer légèrement certaines personnes âgées...). De surcroît, ils n'étaient pas très discrets. Les garçons se sont mis à mélanger l'arabe dialectal au français pour masquer le contenu d'une partie de leur conversation, sans doute digne d'un grand intérêt. Ils ont très vite repéré les "condés" (les policiers) présents sur le quai en compagnie des agents du train.

Bien qu'étant sorti du wagon dans les derniers, je n'ai pas assisté à la conclusion de l'histoire. Le contrôle de certains passagers a pris un peu de temps, tandis que j'ai vite passé le barrage, vu que je possédais un billet en règle. C'était aussi le cas de l'une de mes voisines, qui a cependant râlé contre ce contrôle jugé intempestif. On lui a fait remarquer que la gêne provenait d'abord des fraudeurs : leurs méfaits contribuent à renchérir le prix des billets et leur présence bonde encore plus les wagons. Mentalement, j'ai ajouté une réponse que j'aurais pu faire à la dame pas contente : durant le trajet, son propre comportement n'avait pas été exemplaire ; elle avait complaisamment étalé ses bagages, sans souci des autres passagers, et elle a passé presque tout le temps le nez rivé à l'écran de son téléphone portable, pestant quand une coupure de réseau venait perturber son autisme geek.

21:09 Publié dans Société, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, toulouse

jeudi, 22 octobre 2015

Sicario

Etymologiquement, un sicaire est un tueur au poignard, en général isolé. Dans le contexte de l'histoire qui nous est racontée, on pense a priori à un tueur à gages. Le scénario entretient longtemps le mystère sur ce mystérieux tueur, dont on se demande s'il n'est pas infiltré dans la police.

Aux manettes on retrouve Denis Villeneuve, l'un des plus brillants réalisateurs de sa génération. Je l'avais découvert avec Incendies. L'an dernier, avec Enemy, il nous a livré l'un des films les plus mystérieux de la décennie. Il ne déçoit pas ici. Il réussit à créer une tension palpable en recourant assez rarement à la violence. Vu le sujet (la lutte contre les cartels mexicains de la drogue), je m'attendais à un abondant étalage de sauce tomate. Il y a bien quelques moments d'ultra-violence (à déconseiller aux âmes sensibles), mais l'essentiel est suggéré. De surcroît, certaines scènes font preuve d'une grande maîtrise, comme celles qui se déroulent autour et dans un tunnel.

On est mis dans le bain dès la première séquence, celle de la découverte d'une cache des trafiquants, en plein Arizona, dans une zone pavillonnaire. Les enquêteurs du FBI ne sont pas au bout de leurs surprises. C'est l'occasion de nous présenter l'héroïne, une trentenaire divorcée, un peu à la ramasse sur le plan sentimental, mais percutante sur le plan professionnel. Dans le rôle de Kate Macer, Emily Blunt confirme tout le bien que l'on pense d'elle. Je regrette toutefois qu'on ait davantage insisté sur son côté fragile, loin de la femme d'action qu'elle incarnait avec panache dans Edge of tomorrow.

C'est que l'intrigue va tourner autour de quelques mecs : gros muscles, grosses burnes et gros flingues vont mener la danse... à tel point que Kate se demande ce qu'elle fait là. L'un des mystères à élucider est en effet de comprendre pourquoi, dans cette équipe de baroudeurs sans scrupules, on a placé cet agent du FBI.

Un autre mystère tourne autour d'Alejandro (Benicio Del Toro, excellent) : qui est-il exactement et quelles sont ses motivations ? Pour compléter le tout, sachez que l'un des principaux dirigeants du cartel de drogue est une sorte de fantôme : on connaît son nom, mais nul ne semble l'avoir jamais vu.

Cela donne polar tendu, quasiment de la première à la dernière minute, avec une musique au diapason. Pour les amateurs du genre, c'est un régal. Pour les autres, ce n'est peut-être pas un film indispensable.

19:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 21 octobre 2015

Prostitution à Rodez

Ce mercredi (jour des enfants), dans Centre Presse, un article évoquait les conséquences plutôt désagréables d'une activité discrètement implantée sur le Piton. La lecture apprendra aux Ruthénois qui l'ignoreraient qu'il ne s'agit pas d'une légende urbaine et que la prostitution existe bel et bien dans le chef-lieu aveyronnais.

La version papier de l'article est un peu plus complète que la version numérique. On peut s'appuyer sur les deux (et sur un plan de Rodez digne de ce nom) pour cartographier l'activité de "charmes tarifés" dans la ville natale de Pierre Soulages :

Le premier "lieu de perdition" mentionné dans l'article est situé avenue Victor-Hugo (donc pas très loin du musée Soulages), plus précisément entre la rue Planard et la place d'Armes... c'est-à-dire dans le pâté de maisons où se trouve le siège de Centre Presse ! Seules les mauvaises langues prétendront que les journalistes détiennent là une information de première main...

Le deuxième lieu de délinquance spécialisée (qui fait l'objet de l'essentiel de l'article) est situé boulevard Paul-Ramadier, plutôt vers le haut, donc en direction du centre-ville. Je penche pour le long immeuble du côté ouest, pas très éloigné d'Aquavallon et du dojo. N'oublions pas qu'après les militaires, les sportifs (en concurrence avec les routiers et les cadres commerciaux) constituent une clientèle privilégiée du commerce d'esclaves sexuelles.

Enfin, la version papier de l'article évoque les soupçons qui pèsent sur un bâtiment de la rue Béteille. Au vu de ce qui précède, on serait tenté de penser que c'est le haut de la rue qui est concerné, à proximité de la place d'Armes. Mais on ne peut pas exclure non plus la partie basse, l'une des zones où certains commerces changent fréquemment de localisation (et de gérant ?), un endroit où l'on a pu remarquer la présence de ce qui ressemble à des guetteurs. Il s'y vend peut-être des substances illicites, auxquelles serait éventuellement associée la prostitution.

Quant aux "quartiers périphériques" où se dérouleraient des rencontres tarifées, leur localisation reste imprécise. D'instinct, on aurait tendance à penser aux abords de la gare SNCF, mais il se murmure qu'il faudrait plutôt chercher du côté de la rocade...

En guise de dessert, sur le plan, j'ai aussi mis en valeur (dans le coin sud-est) l'ancien pôle de prostitution de Rodez, la rue de la Bullière, où des générations de bourgeois sont allés enrichir leur microfaune pubienne.

23:51 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalisme, médias, actualité, société

mardi, 20 octobre 2015

Umrika

Il a fallu du temps pour que ce film indien, sorti en juillet dernier, arrive à Rodez. L'histoire nous est racontée en partie par une voix-off, dont on finit par comprendre qu'elle est celle de l'auteur adulte de certaines lettres, jamais lues auparavant.

L'action débute au milieu des années 1980, dans le nord de l'Inde. La région est très pauvre... et très éloignée psychologiquement du monde moderne incarné par les Etats-Unis, où certains jeunes hommes décident d'émigrer, pour changer de vie et tenter d'améliorer celle de leur famille. Le lien entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés est maintenu par des lettres, si possibles illustrées de photographies. Leur absence peut être lourde de conséquences.

La première moitié de l'histoire est jouée sur le ton de la comédie. La vie au village est assez pittoresque. A un moment, le couple principal nous est même décrit comme l'équivalent du duo Reagan-Gorbatchev ! On se régale aussi de l'incompréhension née du fossé culturel qui sépare les Etats-Unis de l'Inde rurale.

La deuxième partie se déroule quelques années plus tard. Elle voit Ramakant (le fils cadet de la famille principale) partir à la recherche de son aîné Udai, sur l'émigration duquel il a des doutes. Que lui est-il réellement arrivé ? S'il est mort, qui l'a tué ? S'il est vivant, où se trouve-t-il ?

Il débarque dans une grande ville, où il va découvrir la promiscuité, la délinquance... et peut-être l'amour. D'un côté, il mène sa petite enquête pour tenter de retrouver les traces du passage de son frère. De l'autre, il économise pour pouvoir se payer le passage (clandestin) pour les Etats-Unis. Mais la vie de tous les jours n'est pas des plus simples et la ville recèle de nombreux dangers. Même si des éclairs d'humour surgissent de temps à autre, cette seconde partie est plus sombre. Les jeunes personnes dont nous suivons les efforts vont chacune devoir faire des choix cruciaux. Entre l'envie de vivre, l'appât du gain et l'honneur familial, le coeur balance...

La réalisation est parfois un peu maladroite, ou théâtrale, mais l'humour et la tension créée par l'histoire emportent l'adhésion. C'est un bon film indien, qui s'écarte des clichés de Bollywood.

22:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 19 octobre 2015

Par accident

Ce thriller social français part d'une soirée entre collègues (employés dans une blanchisserie), qui se conclut, pour l'une des protagonistes (Amra), par un accident de la circulation : l'attention occupée par son téléphone portable, elle perd de vue la route... et renverse un piéton.

Amra est d'autant plus inquiète que sa situation en France est précaire : immigrée originaire d'Algérie, elle est en voie de régularisation. C'est pire pour son compagnon, travailleur clandestin qui vit dans l'angoisse d'un contrôle policier. L'héroïne est interprétée (avec talent) par Hafsia Herzi (révélée par La Graine et le mulet, remarquée aussi dans Héritage et La Marche).

L'une des trouvailles du scénario est de faire vivre le couple dans une cabane au fond des bois. Cela donne un aspect bucolique à certaines scènes. En revanche, les moments de tension prennent un tour plus inquiétant.

L'intrigue gagne en épaisseur avec l'intervention d'un témoin providentiel, incarné par Émilie Dequenne (petit pincement au cœur du vieux cinéphile, pour qui elle restera à jamais la jeune Rosetta des frères Dardenne). Autant Amra est (au début) terne et renfermée, autant Angélique est (en apparence) vibrante et extravertie. Le courant passe bien entre les deux contraires, qui vont se découvrir et s'épauler. Il y a un côté "Thelma et Louise" dans cette relation asymétrique.

L'histoire gagne encore en complexité quand on découvre, petit à petit, que l'un des personnages semble faire preuve de machiavélisme. Qui manipule qui et pourquoi ? La réalisation nous laisse longtemps dans l'expectative, empêchant les spectateurs de trancher avec certitude entre plusieurs versions possibles. Cela nous mène à la séquence finale, au style trop appuyé à mon goût. Mais elle clôt logiquement l'intrigue.

Si vous en avez l'occasion, allez voir ce film atypique, qui, mine de rien, dit des choses intéressantes sur les relations humaines et la société française contemporaine.

23:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 18 octobre 2015

Fou d'amour

Ce film de Philippe Ramos s'inspire d'un célèbre fait divers, l'affaire du curé d'Uruffe, avec laquelle il a pris quelques libertés pour organiser le récit. Celui-ci nous est conté par un homme qui a perdu la tête... au propre comme au figuré. Notons que le film commence par un beau plan-séquence. C'est indicateur du talent du réalisateur, qui fait preuve d'inventivité dans pratiquement chaque scène.

Mais c'est d'abord le ton de la première partie qui retient l'attention. On se croirait presque dans un roman libertin, dont l'action se déroule dans la campagne rhône-alpine (de cheval). C'est que l'arrivée du nouveau curé ne manque pas de susciter de l'émotion dans le village. L'homme est jeune, cultivé, bien bâti. Il s'occupe avec passion de l'instruction religieuse mais aussi des loisirs des enfants. Il écoute avec patience les doléances des épouses... et, accessoirement, il en "besogne" quelques-unes, mettant un point d'honneur à leur faire atteindre le septième ciel. Dans le rôle, Melvil Poupaud s'en donne à cœur joie.

L'intrigue bascule quand débarque une jeune aveugle, innocente et belle comme le jour. Le curé, qui n'était jusque-là qu'un hédoniste égaré en religion, tombe raide dingue de cette femme à nulle autre pareille. Le film le montre chuter de son piédestal, devenir finalement un homme comme les autres. Bref, il ne maîtrise plus la situation.

Subrepticement, la mise en scène place davantage les femmes au centre. Au départ, elles ne sont que les objets du désir du curé. Signalons qu'elles sont interprétées avec talent, notamment par Dominique Blanc, excellente en châtelaine d'âge mur travaillée par le désir, une quasi-cougar avant l'heure !

C'est aussi un film de mec. Le point de vue du curé est mis en valeur et la caméra s'attarde avec une certaine complaisance sur quelques superbes corps de femme, en particulier ceux de l'aveugle et de la laitière, celle-ci évidemment dotée d'une très avantageuse poitrine... Mais l'image est soignée. Bien que l'histoire soit très différente, on retrouve la même sensualité que dans Jeanne captive.

Par souci d'honnêteté, le réalisateur a inséré sur la fin quelques plans pour éviter que l'empathie du spectateur envers le "héros" ne soit trop grande. Cela donne un très bon film, servi par d'excellents acteurs.

P.S.

Le site internet dédié au film est bien fichu.

P.S. II

Sur RTL, Jacques Pradel a consacré une émission de "L'heure du crime" à la célèbre affaire.

11:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Mort d'un journal aveyronnais ?

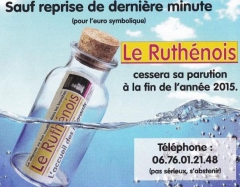

Dans le dernier numéro de l'hebdomadaire aveyronnais Le Ruthénois, on peut trouver un surprenant encadré, page 17 :

Cela confirme l'information publiée le mois dernier par un site professionnel :

Actuellement, la presse en général connaît d'assez grandes difficultés. Dans l'Aveyron, depuis 2015, les trois quotidiens (Centre Presse, Midi Libre et La Dépêche du Midi) font partie du même groupe (celui de La Dépêche). Par le passé, on a vu la disparition de plusieurs périodiques, comme Le Rouergat et L'Aveyronnais.

En mars 2010, j'avais salué la parution du nouvel hebdomadaire, à l'époque dirigé par Hugues Robert. En un peu plus de cinq ans, il a connu une histoire assez mouvementée. Dès août 2010, le directeur était viré. Il y avait sans doute conflit entre ce qu'il voulait faire du Ruthénois (un hebdomadaire irrévérencieux) et la recette plus classique que les propriétaires voulaient suivre (un journal d'infos locales voire ultralocales).

2013 fut une année charnière. Le journal ne rencontrant pas le succès escompté, la formule a été modifiée (en mai) et le personnel réduit. En juillet, l'hebdomadaire est devenu bimensuel. Mais on ne peut pas dire que la qualité n'ait pas été au rendez-vous. Le principal rédacteur, Benjamin Laumaillé, a tenté de concilier une plume un brin contestataire avec le cahier des charges qui lui était imposé. Il a levé quelques lièvres, notamment celui du candidat FN ayant tenu des propos antisémites.

Mais, à Rodez, la sauce n'a pas trop pris. De nos jours, le lectorat urbain se contente trop souvent de ce qu'il trouve gratuitement sur la Toile ou en médiathèque. De plus, Le Ruthénois ne dispose pas d'une zone de diffusion assez large. Il aurait peut-être fallu davantage axer les informations sur le rural périurbain, du côté de Salles-la-Source, Marcillac-Vallon, Moyrazès, Flavin, La Loubière voire Laissac.

Résultat ? A tout casser 2 000 exemplaires vendus chaque semaine (comme on l'apprend dans un article du Nouvel Economiste de 2013). Les (modestes) aides de l'Etat n'ont visiblement pas suffi. A ce sujet, on remarque, quand on consulte les chiffres fournis par le gouvernement, que Le Ruthénois n'était pas l'hebdomadaire le plus richement doté, alors qu'il était sans doute le plus en difficulté. En 2014 (comme en 2012 et 2013), c'est Le Journal de Millau qui a le plus touché (5 919, puis 6 064 et 6 367 euros). Le Villefranchois arrive en deuxième position, devant un trio dont la composition a évolué. En 2012 et 2013, il s'agit du Bulletin d'Espalion, du Progrès Saint-Affricain et du Ruthénois. Ils ont reçu 2 820 puis 2 940 euros. En 2014, Le Nouvel Hebdo a remplacé [dans la liste des bénéficiaires] l'hebdomadaire devenu quinzomadaire. Chacun des membres du trio a touché 3 125 euros.

A titre de comparaison, Le Tarn Libre a touché 8 478 euros en 2014, loin toutefois du Courrier Cauchois et de La Manche Libre, qui ont chacun bénéficié d'une obole de 31 250 euros !

A ceux qui ne connaîtraient pas bien Le Ruthénois, j'en conseille la lecture. Cette semaine, il est question (entre autres) des élections régionales qui approchent, du nouveau préfet de l'Aveyron, du recours du FN contre Jean-Claude Luche, de la création d'un site de traitement des déchets, de la gauche de la gauche etc. Je recommande le papier, assez caustique, sur la venue du secrétaire d'Etat aux sports !

01:57 Publié dans Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, journalisme, actualités

vendredi, 16 octobre 2015

Aferim !

Le titre de cette coproduction tchéco-bulgaro-roumaine est une interjection turque, généralement traduite par "Bravo !". Vu les circonstances dans lesquelles elle est proférée, elle pourrait aussi être l'équivalent d'un "Dieu soit loué !" ou d'un "Inch Allah !"

L'action se déroule en Roumanie (sans doute en Moldavie), en 1835, à une époque où les influences russe et ottomane s'entrechoquent dans cette partie des Balkans. Mais l'essentiel de l'intrigue traite des relations de la population orthodoxe avec les Roms, nommés ici Tziganes. On notera aussi le statut inférieur des femmes, épouses trompées, prostituées, concubines plus ou moins forcées.

C'est d'abord un superbe noir et blanc, qui m'a, par instants, rappelé Heimat. L'image est souvent très belle, surtout dans les scènes nocturnes. On a aussi visiblement bien travaillé les décors.

On a beaucoup parlé des dialogues, truculents, mais dont on ne perçoit toutefois pas toute la saveur : faute de comprendre le roumain, on doit se contenter des sous-titres. Je recommande quand même l'une des séquences du début, faisant intervenir un pope très intolérant, qui tient des propos dont la cohérence intellectuelle n'est pas la première qualité...

Nous voilà en compagnie d'une sorte de gendarme et de son assistant de fils, partis à la recherche d'un Rom qui, en plus d'être un esclave en fuite, a contre lui d'avoir copulé avec l'épouse légitime du potentat local.

J'ai eu du mal à rentrer dans le film. L'intrigue met du temps à se mettre en place et les dialogues, aussi savoureux soient-ils (parfois), semblent placés là pour faire couleur locale. Heureusement, il y a les images et les détails de certains plans, que l'auteur a construits avec soin.

Inexplicablement (pour moi), cela bascule dans la seconde moitié de l'histoire. A partir du moment où les gardes ont capturé le Rom, cela devient captivant. On comprend mieux le foisonnement des conditions sociales, en particulier la situation extrêmement précaire des Roms, victimes d'un esclavage organisé. (Le scénario est assez subtil pour suggérer qu'ils exercent aussi une sorte de fascination sur les autres habitants de la région.)

Mais, ce sont toutes les catégories populaires qui souffrent. La perversité du système archaïque en place à l'époque est de monter les groupes (voire les individus) les uns contre les autres, pour le plus grand profit des dominants. Et l'on finit par se dire qu'à travers cette époque révolue, le réalisateur Radu Jude pointe discrètement certains travers du XXIe siècle.

21:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 13 octobre 2015

Un couteau saoudien ?

Je me suis posé la question en écoutant le "podcast" de l'émission "Si tu écoutes, j'annule tout" de ce mardi. L'invitée de référence était la chanteuse et actrice Nicole Croisille. Le programme du jour s'est achevé par une mini-fiction, où il était question de la venue de Manuel Valls en Arabie saoudite. C'est à cette occasion que le berceau aubracien du plus beau couteau du monde a été mentionné :

Il reste à savoir si, quand Alex Vizorek évoque le "patron de Laguiole", il s'agit de Thierry Moysset, le gérant de la Forge. Etait-il du voyage ? Il faut dire que de nombreux chefs d'entreprise ont accompagné le Premier ministre à Riyad. Les estimations varient en fonction des médias. Europe 1 a avancé un peu vite le chiffre de 200, alors que La Croix, plus prudente, n'évoque que "130 chefs ou cadres d'entreprise".

Les célèbres couteaux sont connus au Moyen-Orient. J'en veux pour preuve ce témoignage de représentants en couteaux Laguiole... de Thiers... qui sont passés l'an dernier par les Emirats arabes unis.

21:19 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, société

dimanche, 11 octobre 2015

Petits branleurs

Je suis tombé par hasard sur un article pittoresque du quotidien La Provence. Il est question de lycéens d'Aix-en-Provence qui ont manifesté jeudi et vendredi derniers. Si, le premier jour, le mouvement semblait organisé et "conscientisé" (avec des revendications visibles et, semble-t-il, assez légitimes), le lendemain, on se demande vraiment pourquoi les adolescents ont défilé dans les rues. (Et encore, "défilé" est un bien grand mot.)

Le meilleur vient des réponses aux questions posées par la journaliste envoyée sur place. Alors que, la veille, le mouvement avait dénoncé les classes "surchargées", le vendredi, le même adjectif n'évoque, pour le lycéen interrogé, que l'excès de travail ! De sa part, il ne faut visiblement pas attendre trop de précisions sur la nature du travail (supposé) excessif que l'on attend de lui. On comprend surtout qu'il estime passer trop de temps en classe. Voilà sans doute ce que ce jeune homme appelle "travailler" ! La suite de sa réponse est du même tonneau. Ce lycéen modèle regrette que, dans son établissement "on peut pas faire ce qu'on veut"... et ça, c'est vraiment pas cool !

Les lecteurs attentifs auront remarqué l'absence du "ne" de négation dans sa réponse. Quand on lit certains des commentaires des internautes, en particulier celui de l'un des participants aux manifs, on ne peut que constater que, loin d'avoir trop travaillé ou subi des enseignants trop sévères, ces jeunes souffrent d'abord d'une maîtrise très approximative de la langue française :

Je recommande tout particulièrement les "allégations de rentre scolaire"...

Pour terminer, signalons que, ce vendredi-là, les services météorologiques annonçaient une journée radieuse et l'on imagine combien la perspective de passer une partie de cette journée en classe a pu paraître pénible à ces lycéens motivés.

11:00 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, médias, journalisme, actualité, france

samedi, 10 octobre 2015

L'Odeur de la mandarine

Cette odeur est celle qui émane du museau des chevaux. C'est aussi celle de la jument (qui porte le nom du fruit), lorsqu'elle a ses chaleurs. C'est donc évidemment une allusion à l'accouplement, celui des animaux et celui des humains, dont les chevaux sont des substituts.

L'action se déroule à la fin de la Première guerre mondiale, entre juillet et novembre 1918, en Picardie, à proximité immédiate du Front (côté français). A plusieurs reprises, on perçoit un écho étouffé des combats, si proches et pourtant si lointains de la vie quotidienne des héros, qu'ils ont pourtant marqués au fer rouge.

(Je tiens à signaler que je suis très satisfait de la phrase précédente.)

Ces héros sont un homme et une femme. A ma droite voici Charles, officier de cavalerie récemment amputé d'une jambe. C'est un célibataire endurci, qui n'a sans doute connu que des filles de joie. Il vit entouré de ses vieux domestiques... et de sa jument, Mandarine, qu'il a réussi à préserver des réquisitions. Est-il utile de préciser qu'Olivier Gourmet est remarquable dans le rôle ?

A ma gauche voilà Angèle, l'infirmière douce, la veuve éplorée, hantée par la mémoire de l'amour disparu. C'est aussi une jeune femme indépendante, cultivée, dotée d'un sens de la répartie qui contribue à "épicer" l'intrigue. A la fois belle, drôle et émouvante, Georgia Scalliet est la révélation de ce film, auquel son personnage (et sa manière de l'interpréter) donne une épaisseur inattendue.

Signalons que les seconds rôles sont à la hauteur, avec (notamment) Dimitri Storoge (vu l'an dernier dans Belle et Sébastien) en soldat-palefrenier inquiétant et Hélène Vincent en vieille nourrice dévouée.

La première partie de l'histoire montre la naissance d'une complicité. Ces trois-quarts d'heure passent comme un rêve. Quand l'intrigue a pris un tour plus conflictuel, j'ai eu peur que le scénario ne tienne pas la route... et j'avais tort. On nous a ménagé de petits rebondissements, à intervalle régulier, sans que cela soit apparent.

Il est bientôt question d'un soldat déserteur et de l'étalon qu'il traîne avec lui. Ce magnifique cheval noir est l'objet de toutes les convoitises. On songe notamment à l'accoupler avec Mandarine, dans une association que l'on est tenté de comparer avec les protagonistes qui se déplacent sur deux pattes (ou une et demi).

Autre attrait du film : la qualité de l'image. C'est souvent superbe à l'écran. (Merci Yves Angelo.) Certaines scènes ont été tournées dans les forêts de Rambouillet et de Fontainebleau. Plusieurs moments-clés se déroulent à proximité d'un lac... et font intervenir un cerf majestueux, sorte d'esprit animal chargé de veiller sur la jeune femme.

Moins strictement historique de La Peur (mais plus réussie sur le plan cinématographique), cette fiction est pour moi un film à voir absolument.

20:46 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 09 octobre 2015

Hôtel Transylvanie 2

Sorti il y a deux ans et demi, le premier opus avait été une agréable surprise. On reprend l'histoire là où on l'avait laissée : la fille du comte Dracula (Virginie Efira, impeccable), amoureuse de son djeunse, va l'épouser... puis tomber enceinte. Eh, oui : même les monstres ont une vie "normale" !

Le début est donc assez vaudevillesque, gentiment drôle sans être hilarant. On retrouve des références à La Famille Adams, ainsi qu'à Mon Beau-père et moi. De temps en temps, un détail piquant vient rappeler l'irrévérence du premier film. (J'ai ainsi été particulièrement sensible au vomi de mouton !)

L'histoire se corse quand la question de la nature du bébé se pose : est-il un vampire ou un humain ? Pas facile à dire, vu que les rejetons des suceurs de sang peuvent attendre jusqu'à cinq ans avant de voir pousser leurs impressionnantes canines. Plus le moment fatidique approche, plus Dracula (Kad Merad, très bien) angoisse : il ne faudrait tout de même pas que sa descendance rejoigne le camp des humains ! Cela nous vaut plusieurs scènes très réussies, au cours desquelles le comte et sa bande de bras cassés tentent d'éveiller le gamin à sa "véritable nature".

Cela se complique un peu plus quand débarque celui que papy Dracula fait tout pour tenir à l'écart de la vie familiale : son propre père. Celui-ci, quoique plus tout à fait vaillant, dispose encore d'un considérable pouvoir de nuisance. Dans la version française, Michel Galabru prête sa verve à cet aristocrate ultraconservateur, doté d'un nez et d'un menton immenses... et dont la seule compagnie est constituée des monstres les plus horribles que la Terre ait sans doute portés.

Au niveau de l'animation, c'est du bon boulot. On a particulièrement travaillé le contraste des lumières. Certaines scènes de nuit, bleutées, sont superbes. Du côté des personnages, ce sont les chauves-souris qui m'ont le plus impressionné. La qualité est proche de celle de Ratatouille, c'est dire !

Signalons que dans la dernière partie de l'histoire survient un affrontement assez inattendu, qui dégénère en quasi-pugilat général. Je recommande tout particulièrement ces cinq-dix minutes de folie, qui méritent à elles seules le détour.

22:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 08 octobre 2015

Une Femme iranienne

Tourné en 2011, ce film iranien n'est sorti en France qu'au printemps dernier... et il arrive en Aveyron au début de l'automne. La première partie de l'histoire, qui évoque la vie difficile d'une conductrice de taxi (par nécessité), n'est pas sans rappeler Taxi Téhéran et Ten. Ce n'est toutefois pas aussi habilement filmé. Cela vaut surtout par la description des difficultés de la jeune femme, dont le mari est en prison et qui doit rompre avec certaines convenances pour s'en sortir financièrement. Par petites touches, on a aussi un aperçu des tensions sociales qui traversent le pays.

La deuxième partie de l'histoire m'a fait penser à Thelma et Louise. Deux femmes aux tempéraments très différents partent à l'aventure, en voiture, l'une d'entre elles fuyant un homme autoritaire. Notons que les deux actrices principales sont excellentes. C'est la mise en scène qui n'est pas toujours à la hauteur. Ne vous attendez pas non plus à une qualité d'image exceptionnelle. Mais ce n'est pas laid pour autant.

Hélas, le film bascule ensuite dans le mélo. Le ton parfois ironique du début cède la place au style plaintif, le tout au service d'une défense appuyée, lourde, soulignée au gros feutre rouge du droit à la différence. J'ai trouvé plus intéressant qu'au second degré, la réalisatrice se serve du cas des "transgenres" pour soutenir le droit des femmes à choisir leur mari et à vivre leur quotidien avec plus d'autonomie.

19:49 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 04 octobre 2015

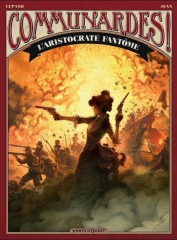

L'Aristocrate fantôme

C'est ainsi que s'intitule l'un des trois volumes consacrés aux femmes de la Commune de Paris, publiés sous le titre générique de Communardes !

Le scénario est de Wilfrid Lupano, les dessins d'Anthony Jean. Disons tout de suite que c'est superbe sur le plan graphique. Les couleurs sont splendides et l'édition est très soignée. Le livre est un bel objet.

L'héroïne est une ravissante jeune femme, Elisabeth Dmitrieff, issue de la noblesse russe, polyglotte, engagée pour la cause des femmes et, plus généralement, le progrès social.

A ceux qui trouveraient invraisemblable (ou cliché) ce personnage romanesque, je précise qu'elle a réellement existé. Elle fut proche de Karl Marx (qui apparaît dans la bande dessinée) et contribua à la fondation de la première Internationale. Elle a même une place à son nom, à Paris, dans le IIIe arrondissement :

Mais revenons à la bande dessinée. L'action de l'héroïne est présentée dans le contexte de la Commune, dont on ne nous cache pas les tensions internes... ainsi que le scepticisme que suscite parfois l'activisme féminin. C'est qu'Elisabeth n'est pas qu'une militante "de gauche". Elle veut que tous les hommes respectent davantage leurs congénères de l'autre sexe... et que les femmes puissent se battre à leurs côtés. Dans le même temps, elle est censée renseigner Karl Marx (resté à Londres) sur ce que sont ces étranges révolutionnaires, pas tout à fait dans la ligne de l'Internationale.

C'est vivant et souvent truculent. Certaines scènes sont assez crues et le langage est du même tonneau :

Je reviens sur la forme, vraiment belle. Le dessin, de facture classique de prime abord, se révèle sophistiqué quand il s'agit de représenter les émotions. Et quelles belles scènes de nuit !

Pour savoir ce qui a provoqué un tel effarement chez l'héroïne (au coeur pourtant solidement accroché), il faudra vous plonger dans cette bd très réussie, dont on peut lire un extrait sur le site des éditions Vents d'Ouest.

13:36 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, bd, bande dessinée, bande-dessinée

samedi, 03 octobre 2015

Les Chansons que mes frères m'ont apprises

Ces chansons, l'héroïne Jashaun va petit à petit les entendre au contact de membres de sa tribu (des Sioux, plus précisément des Lakotas), notamment des hommes de sa famille élargie. Elle découvre l'existence de la plupart d'entre eux à la suite du décès de son père : celui-ci a eu 25 enfants, de neufs femmes différentes !

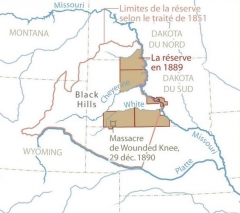

L'action se déroule dans des paysages magnifiques, ceux d'une réserve indienne (Pine Ridge) située dans le Dakota du Sud. A première vue, ce lieu n'évoque pas grand chose aux oreilles européennes. Lorsque l'on apprend que c'est dans cette zone que s'est produit le massacre de Wounded Knee, en 1890, on en comprend toute la charge symbolique.

Ce qu'il reste des Lakotas se débat dans de considérables difficultés. A l'intérieur de la réserve, 80 % des actifs sont au chômage et l'alcool, bien qu'interdit, fait des ravages. Il est introduit en douce par des trafiquants issus eux-mêmes de la réserve. Le frère de Jashaun, Johnny, sert de coursier à l'un d'entre eux. Au début, on nous présente le frère et la soeur comme entretenant une relation quasi fusionnelle, en harmonie avec leur environnement.

Mais le jeune homme ne pense qu'à partir, pour accompagner sa petite amie en Californie, où elle va poursuivre ses études pour devenir avocate. (Apparemment elle est l'une des rares bonnes élèves du lycée local). Au passage, on nous propose une séquence quasi surréaliste dans l'établissement scolaire, avec un enseignant qui ressemble davantage au gourou d'une secte qu'à un prof. Pendant le dernier cours, on remarque surtout que la plupart des élèves manipulent des animaux qui, dans le monde "civilisé", feraient fuir la population !

En réalité, Johnny ne sait pas trop où il va. Il est dingue de sa petite amie (fort charmante il est vrai), mais il n'a qu'une vague idée de la vie qu'il va mener à Los Angeles. Il a encore l'espoir de percer dans la boxe, mais ses illusions vont tomber. Enfin, même son petit trafic est menacé par de potentiels rivaux.

Si l'histoire nous est contée sous le regard des deux jeunes, c'est celui de la benjamine, âgée d'une douzaine d'années, qui prend le dessus. (L'actrice est épatante.) Ah, oui, j'oubliais : il y a un frère aîné, mais il est en prison. Quant à la mère, elle ne se distingue pas par son implication dans l'éducation des enfants.

Présenté ainsi, le film pourrait paraître déprimant. Ce n'est heureusement pas le cas. D'abord, parce que la mise en scène est réussie, certaines scènes étant littéralement envoûtantes. Ensuite parce que la petite Jashaun va prendre son destin en mains. Elle va se rapprocher d'un étrange tatoueur (alcoolique lui aussi, mais sympa), dans l'espoir qu'il lui confectionne une robe traditionnelle pour un pow-wow. De plus, bien qu'attachée à la culture ancestrale, la pré-adolescente n'en manifeste pas moins de l'intérêt pour une activité "de Blancs" qui fascine les hommes : le rodéo.

Cela donne un ensemble étonnant, d'une beauté douce et (parfois) triste. Signalons que la réalisatrice, Chloé Zhao, est née en Chine.

P.S.

Un musée virtuel de Wounded Knee est accessible (en anglais) sur la Toile.

12:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 02 octobre 2015

La Peur

Ce film est l'adaptation d'un roman qui avait été publié en 1930, avant d'être interdit. Sur le fond, le propos est assez antimilitariste, ceci expliquant peut-être cela.

Mais c'est d'abord une œuvre de fiction, à la fois dure et d'une grande beauté plastique, par instants. Je pense notamment aux scènes de nuit et à la mort du cheval, qui m'a rappelé un plan saisissant de Jarhead, qui se déroule pourtant dans un contexte très différent (celui de la première guerre du Golfe). Le réalisateur est aussi très doué pour filmer les corps, ceux des "poilus" (en plus ou moins bon état) et ceux de jolies jeunes femmes (la compagne du héros et une infirmière, dont les spectateurs n'ignoreront plus rien de l'anatomie).

Sur le fond, le scénario vise à l'exhaustivité, introduisant, au fur et à mesure de l'histoire, tous les aspects du conflit, de l'entrée en guerre plus ou moins joyeuse au soulagement de l'armistice, en passant par la dureté de la vie dans les tranchées, le fracas des armes et les relations parfois difficiles entre soldats et officiers. Le souci de réalisme a sans doute poussé le réalisateur à calquer certains plans sur des photographies anciennes ou des images d'actualité (en particulier quand on voit des soldats se mouvoir dans les tranchées).

Pour moi, les meilleurs moments sont ceux qui se déroulent dans l'hôpital où atterrissent les blessés graves. Des acteurs truculents donnent vie à ces corps brisés, face à des infirmières présentées plutôt comme des objets que comme des sujets. J'ai aussi bien aimé la séquence avec le fou alcoolique, qui évolue dans les limbes de la guerre et de la conscience humaine.

Tout cela devrait donc donner un excellent film. Et pourtant... c'est long et par moments un peu pénible, pour une raison : la diction des acteurs (sans doute mal dirigés), dont le jeu est excessivement théâtral. Ajoutons que le héros est un personnage assez fade, de surcroît incarné par un acteur peu charismatique. C'est vraiment dommage.

22:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films

samedi, 26 septembre 2015

Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E.

Guy Ritchie (le réalisateur de Sherlock Holmes) est aux manettes de cette nouvelle adaptation d'une série culte de la seconde moitié du XXe siècle. Quand elle avait été (re)diffusée en France, le public s'était divisé en deux camps : les fans de Napoleon Solo et ceux d'Illya Kuryakin. J'étais plutôt Kuryakin... surtout qu'il était incarné par un acteur que j'avais déjà vu auparavant dans L'Homme invisible : David McCallum (aujourd'hui plus connu pour son rôle de "Ducky" dans NCIS).

Cette fois-ci, j'ai eu un peu de mal à m'habituer aux interprètes des personnages principaux. Henry Cavill (le Superman de Man of Steel) est un insupportable playboy américain, arrogant voire condescendant... mais il porte de très jolis costumes ! Face à lui (et bientôt à ses côtés), Armie Hammer (très bon dans J Edgar) est une boule de violence et d'opiniâtreté. Le côté "super agents quasi invulnérables" du début m'a agacé. Cela "passe" finalement très bien parce que, dès la séquence initiale, la réalisation est brillante. La course-poursuite au coeur du Berlin de la Guerre Froide est extraordinaire ! Et puis quelle musique ! Elle a le "cachet" des années 1960 et s'adapte parfaitement à l'action.

C'est l'arrivée d'un troisième personnage principal qui va quelque peu dynamiter le schéma originel... et c'est une femme. Au départ, elle ne paie pas de mine, cette fille d'un ancien savant nazi, passé au service des Américains avant de subitement disparaître. Elle a les traits (charmants) d'Alicia Vikander, une actrice qui explose depuis sa révélation dans Royal Affair. (On a récemment pu la voir dans l'excellent Ex Machina.) On notera qu'en quelques semaines, c'est la deuxième Suédoise à damner le pion aux cadors de Hollywood dans un film d'action : personne n'a oublié la prestation de Rebecca Ferguson dans Mission impossible 5. Décidément, quel beau pays que la Suède !

Le rythme retombe toutefois un peu après l'éblouissante séquence berlinoise. Cela remonte une fois que la nouvelle mission est assignée à l'improbable équipe constituée des ennemis d'hier. Evidemment, l'histoire va jouer sur la rivalité qui persiste entre Solo et Kuryakin. Cela nous vaut plusieurs moments de comédie (très réussis), comme ceux insérés dans la séquence d'intrusion dans une mystérieuse usine (du découpage de la grille à l'ouverture du coffre-fort). J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui concerne une montre familiale, à laquelle l'un des héros est particulièrement attaché... et que dire de la séquence avec la chaise électrique, dont le fonctionnement se révèle assez approximatif !

Le personnage Gaby Teller, incarné par Alicia Vikander, contribue aussi à "épicer" l'intrigue. Au départ, on nous la présente comme une simple garagiste (certes douée pour la mécanique). Mais elle semble se couler avec une facilité déconcertante dans le nouveau moule qui lui est assigné : assistante d'espions. Les deux jeunes hommes ne sont pas au bout de leurs surprises... en particulier Kuryakin, qui doit se faire passer pour le fiancé de la jeune Allemande. Les relations entre les deux vont prendre un tour volcanique, avec notamment une scène tordante qui voit ce petit bout de femme de moins d'1m70 flanquer deux retentissantes gifles à ce géant de presque deux mètres !

De son côté, Solo assume sans peine son tempérament de gros queutard séducteur... jusqu'à mettre dans son lit la mystérieuse, la sublime, la redoutable Victoria Vinciguerra, grande bourgeoise italienne... et nostalgique d'un régime totalitaire disparu. Dans ce rôle tout d'un bloc, Elizabeth Debicki est une révélation.

Il y aurait encore plein de choses à dire sur ce film, qui fourmille d'inventions, sans effets spéciaux tapageurs. Signalons l'aspect polyglotte de l'intrigue, qui voit s'entremêler l'anglo-américain, l'allemand, l'italien, le russe et l'anglais (britannique)... en compagnie de quelques mots de français ! Tout cela est au service d'une histoire trépidante, à l'humour décapant. Ce film est l'excellente surprise de la rentrée.

P.S.

Restez pour le générique de fin !

12:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 25 septembre 2015

Much Loved

Ces femmes tellement aimées sont des prostituées de Marrakech, au Maroc. Le titre comporte une ambiguïté quant au sens du mot "aimées". On comprend vite qu'elles sont surtout des objets du désir. Rares sont les personnes qui les aiment vraiment. On les jalouse et surtout on les méprise. On retrouve cette dualité dans l'organisation de l'intrigue : les scènes de séduction contrastent avec des scènes plus sordides.

Ce sont les premières qui ont semble-t-il choqué une partie du public... ou plutôt des gens qui n'ont sans doute même pas vu le film. Il n'y a rien de pornographique dans les scènes d'amour ou de séduction. C'est de toute évidence simulé... mais il est vrai que ce n'est pas un film pudique. Un public un peu prude peut "tiquer" devant la nudité des actrices et certains gestes "intimes". Mais les scènes qui montrent l'humiliation des jeunes femmes sont tout aussi réalistes.

Si cela suscite autant de réactions, c'est d'abord parce que c'est bien joué. Les actrices crèvent l'écran, en particulier Loubna Abidal, très engagée dans son rôle. C'est l'astre de ce film. Elle est à la fois la grande soeur, la séductrice, mais aussi la chieuse, la putain vénale... et la rejetée.

Le scénariste a voulu montrer que les prostituées sont des femmes comme les autres et que les hommes sont soit des enfoirés soit des hypocrites... voire les deux. En tête du classement des gros porcs se trouvent les riches Saoudiens, qui viennent s'encanailler à bon prix au royaume de Mohammed VI. Pas très loin se trouvent les Européens, réputés plus radins. Les Marocains, quant à eux, sont les moins friqués des mâles. C'est donc plutôt par la force qu'ils tentent de profiter des jeunes femmes. Le film met l'accent sur un policier corrompu et le petit ami d'une des prostituées, pas si sympa que cela.

Il ne faut sans doute pas chercher plus loin la principale raison de la campagne de dénigrement dont le film a été victime. Il donne une très mauvaise image des ressortissants saoudiens, issus d'un pays ami du Maroc... et doté d'immenses moyens financiers. Quant aux machos marocains, ils n'ont pas dû apprécier le portrait qu'on brosse d'eux.

Le propos porte d'autant plus que c'est globalement bien réalisé... avec toutefois un petit défaut : Nabil Ayouch (à qui l'on doit Les Chevaux de Dieu) aime les images "bien léchées". Du coup, au début, il rend la prostitution un peu trop sexy. C'est la principale limite du film, qui ne va pas très loin dans l'analyse sociale et comporte quelques aspects "paillettes".

22:12 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 24 septembre 2015

Prémonitions

Ce polar métaphysique réunit une distribution haut-de-gamme, avec Anthony Hopkins (qu'on ne présente plus), Colin Farrell (sobre), Abbie Cornish (vue notamment dans 7 Psychopathes et Limitless) et Jeffrey Dean Morgan (un habitué des seconds rôles, très bon dans The Salvation).

Mais c'est l'histoire qui m'a "accroché". Je voulais voir comment allait être mise en scène la collaboration du médium avec la police. C'est très intéressant quand on voit ce que, par le toucher, l'ancien médecin John Clancy perçoit du passé d'une personne. Le problème est, qu'à ces scènes de "resouvenance" sont mélangées des visions du futur... ou plutôt d'un futur possible. En gros, on pourrait diviser le film en deux : dans la première partie dominent les perceptions du passé (dans lesquelles on a glissé la prémonition essentielle), dans la seconde les visions du futur, auxquelles on a ajouté parfois de vrais souvenirs du personnage principal.

J'ai nettement préféré la première partie, qui met en place l'intrigue et ménage pas mal de mystère... surtout si l'on a pris soin d'éviter de regarder les bandes-annonces qui sont sorties auparavant : elles en disent trop et gâchent un peu le plaisir.

Les personnages sont bien campés, avec le médium qui est en fait un père brisé par le décès de sa fille, un enquêteur miné par un secret qu'il va devoir bientôt dévoiler et une psychologue belle comme tout, un brin pète-sec, mais fragile au fond.

C'est après la rencontre entre le tueur et le médium que cela retombe. Pourtant, cette rencontre est brillamment mise en scène, dans un bar-restaurant fréquenté par des policiers et où se croisent tous les possibles. Mais, à la suite de ce moment fort, le pathos et le psychologisme l'emportent. Le suspens devient plus artificiel, même si l'on a envie de voir comment les scénaristes ont conclu l'intrigue. Tout cela se termine avec une petite révélation qui, sans bouleverser le sens de l'histoire, lui donne un peu plus de profondeur.

22:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les meurtriers les plus dangereux

Ce sont ceux qui font le plus de victimes. Précisons dès à présent que cette catégorie de décès est ultraminoritaire dans notre pays. En 2012, d'après l'INSEE, les principales causes de mortalité en France sont (de très loin) les cancers et les maladies de l'appareil circulatoire, loin devant les maladies de l'appareil respiratoire. Le suicide arrive encore bien après, avec un peu moins de 10 000 victimes. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité provoquée directement par l'action humaine.

Mais la deuxième est incontestablement... les accidents de la route, avec environ 3 400 décès en 2014. C'est beaucoup, beaucoup plus que les homicides, dont le nombre n'atteint pas 800 sur l'ensemble du territoire français, en 2013. Rapporté au nombre d'habitants, cela nous donne un taux d'homicides compris entre 1,1 et 1,2 pour 100 000. C'est faible et, contrairement à une idée reçue, cela diminue. Encore plus faible est le nombre de victimes du terrorisme en France, malgré une année 2015 hélas (trop) riche. Moins de 20 personnes sont (pour l'instant) décédées dans notre pays du fait de l'action de fanatiques divers.

Dans l'Aveyron, la tendance est à une (très) légère baisse du nombre de tués. Cependant, le nombre d'accidents augmente, tout comme le nombre de blessés. La mort, déjà trop fréquente, n'est pas le seul drame qui survient sur les routes. Bien plus nombreuses sont les vies brisées par un handicap né d'un accident souvent provoqué par autrui, cet autrui qui s'est cru-e plus fort-e que les autres, au point de prendre le volant sous l'empire de l'alcool, ou fatigué, ou en ignorant les règles élémentaires de prudence.

Et pourtant... autant l'action des groupes terroristes et des criminels de droit commun est amplement condamnée dans le pays, autant les délinquants routiers, autrement plus "efficaces", bénéficient de l'indulgence coupable d'une partie de l'opinion. Les récents efforts de certains conducteurs pour tenter d'échapper aux contrôles routiers n'en sont que plus révoltants.

16:39 Publié dans Politique, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, médias, presse

mercredi, 23 septembre 2015

Aveyron : la sécurité routière priée d'être plus "relaxée" ?

C'est ce que l'on peut se demander après que la Cour d'appel de Montpellier a rendu son jugement dans l'affaire du "groupe qui te dit où est la police en Aveyron". Alors que le tribunal correctionnel de Rodez avait (mollement) condamné la douzaine de personnes en 2014, l'appel s'est conclu par une relaxe générale. Depuis, on a appris que le Parquet s'est pourvu en cassation. Il a sans doute raison.

Une première ambiguïté réside dans la dénomination du groupe, qui s'est surtout fait connaître pour révéler la position des radars mobiles et des contrôles routiers. Il a donc joué le rôle d'un dispositif appelé "avertisseur de radars", dont l'utilisation est interdite depuis 2012. L'interdiction s'étend à la fonction communautaire de certains appareils, rôle que joue une page Facebook. La Cour n'ayant pas encore publié les attendus du jugement, il est difficile d'analyser celui-ci en détail. Je pense néanmoins que les avocats des prévenus ont dû jouer sur la distinction (fictive dans ce cas) entre une page Facebook et le mode de fonctionnement d'un avertisseur de radars.

Les promoteurs de la page Facebook sont d'ailleurs conscients que celle-ci n'était pas "dans les clous", puisqu'en dépit de la procédure judiciaire qui leur est (pour l'instant) favorable, ils ont supprimé le groupe pour en créer un autre, officiellement dédié au signalement des "zones de danger"... ce qui est autorisé. Il restera à confirmer que le nom de ce nouveau groupe n'est pas qu'un paravent destiné à masquer le même acharnement anti-radars (et la même immaturité).

Une autre raison explique que le Parquet se soit pourvu en cassation, et qu'il ait des chances de gagner. Avaliser ce genre de groupe aurait pour conséquence d'accepter la fin de tout effet de surprise au niveau des contrôles routiers. Dans un premier temps, nombre d'automobilistes à mauvaise conscience (et à l'autodiscipline flageolante) se réjouiraient... avant qu'un accident dramatique ne vienne tout remettre en cause.

Pour la police comme pour la justice, il n'est pas possible d'accepter que certains conducteurs puissent se croire autorisés à rouler à leur convenance en toute impunité. Parce que c'est à cela que mène la révélation de l'emplacement des radars mobiles et des contrôles routiers. Une fois le contrôle surprise passé (et déjoué grâce à l'information transmise en temps réel), les Ayrton Senna de comptoir risquent de se croire affranchis du respect des règles de prudence. Elles sont certes contraignantes, mais elles sont faites pour le bien de tous et pas le petit plaisir narcissique de conducteurs en mal de sensations. Si, par malheur, un jour, survient un accident grave, à la suite duquel on découvre que le conducteur (ou son passager) avait, peu de temps avant, déjoué un contrôle routier grâce à l'info consultée sur un smartphone, on parlera autrement de cette supposée liberté d'expression.

A ce sujet, rappelons à ceux qui l'ignoreraient qu'en droit français, la "liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits." Traduction : la liberté ne consiste pas à pouvoir faire tout ce que l'on veut ; la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Sur la route, la liberté de conduire à sa guise s'arrête là où commence la sécurité d'autrui.

Il est une troisième raison qui justifie le pourvoi en cassation. En informant tout le monde de la localisation des forces de l'ordre, les Alain Prost de pacotille rendent un sacré service à nombre de délinquants (criminels ou trafiquants). Par le passé, il est arrivé (plus souvent qu'on ne l'imagine) qu'un contrôle au départ anodin débouche sur une arrestation dans une tout autre affaire. Avaliser les groupes anti-radars reviendrait à donner un avantage supplémentaire aux délinquants. Mais de cela, certains conducteurs inciviques aveyronnais ne se soucient visiblement pas.

23:27 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, actualité, médias

dimanche, 20 septembre 2015

Sur la ligne

Inspiré d'une histoire vraie, ce film nous replonge dans la Guerre Froide, plus précisément le début des années 1980, quand les championnats du monde d'athlétisme et les Jeux Olympiques sont perçus comme des enjeux politiques pour les deux Blocs.

L'héroïne est une jeune athlète tchécoslovaque prénommée Anna. C'est un joli brin de femme (elle ressemble un peu à Keira Knightley), pas idiote de surcroît (elle a eu son bac... rappelons que l'action se déroule en 1982).

... mais sa mère, ancienne championne de tennis, a été cantonnée dans un emploi de femme de ménage. On apprend qu'elle a participé à la contestation de 1968 et que son mari et ancien entraîneur a fui à l'Ouest. De plus, elle est restée secrètement en contact avec un ancien amant, qui est aussi un militant anticommuniste.

Le scénario mêle habilement les différentes thématiques. Au départ, Anna méprise l'activité militante de sa mère (et sa tendance à se laisser faire par certains hommes). Cela n'empêche pas les deux femmes de vivre dans une sorte de symbiose, du moins au début. L'évolution de la relation mère-fille va constituer l'un des axes de l'intrigue. L'héroïne a aussi du mal à se positionner vis-à-vis de ce père qui les a abandonnées.

Le sport de compétition l'aide à se structurer. Elle est douée ; elle a été repérée. L'entraîneur, beaucoup plus âgé, pourrait représenter un père de substitution. Mais, pour exister au plus haut niveau (et rapporter à coup sûr des médailles à son pays), elle doit accepter de suivre un programme médical secret. De là naissent d'autres tourments. Jusqu'où aller pour réussir ? A qui faire confiance ? Comment rester pleinement une jeune femme quand on constate les effets secondaires du "traitement" ? C'est d'autant plus crucial pour Anna qu'elle est tombée amoureuse, d'un fils de bourgeois, musicien à ses heures, sympa et "cool".

Les interprètes sont convaincants. On sent que la jeune actrice a dû fournir de gros efforts pour être crédible en sprinteuse. On peut le constater quand elle se retrouve aux côtés de figurantes affûtées, qui n'ont sans doute pas été sélectionnées sur leur maîtrise de l'art shakespearien. Les courses sont correctement filmées, dans un style qui s'éloigne volontairement (m'a-t-il semblé) de celui des retransmissions télévisées. Les entraînements sont encore plus réussis sur le plan cinématographique, avec, parfois, l'ajout d'une musique bien choisie.

Signalons le sérieux du travail de reconstitution. On se sent pleinement dans les années 1980, tant au niveau des décors que des vêtements. Même la police politique fait "d'époque". On comprend ce que signifiait la mise sous surveillance de la population. C'est d'autant plus vraisemblable que l'on n'a pas fait des personnages principaux des héros hollywoodiens : ce sont des personnes ordinaires, avec leurs petites faiblesses. Même si l'on n'atteint pas l'intensité dramatique d'un chef-d'oeuvre comme La Vie des autres, on est captivé par l'aventure de ces femmes emportées par le vent de l'Histoire et qui tentent de trouver leur voie.

16:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films

samedi, 19 septembre 2015

Le Prodige

Quand j'ai vu que Tobey Maguire (l'acteur principal) produisait ce film, je me suis dit : "Ne tenterait-il pas de renouveler le succès (relatif) d'Une merveilleuse histoire du temps, afin de décrocher un oscar ?" J'ai donc redouté de me retrouver face à une oeuvre très très académique, d'où ressortirait l'éblouissante prestation de l'acteur vedette.

Commençons par lui. Si Tobey Maguire n'est pas aussi étincelant qu'Eddie Redmayne dans le biopic de Hawking, il s'en sort plutôt bien pour quelqu'un qui tente de faire oublier qu'il incarna naguère Spiderman. Il est crédible aussi bien en jeune prodige des échecs qu'en adulte à moitié cinglé, devenu hypersensible et travaillé par les théories du complot. On saura gré à la production de ne pas avoir fait du personnage principal un type trop sympathique, parce que, dans la vraie vie, Bobby Fischer était devenu au fil du temps un pauvre type (d'aucuns diraient même un sale con).

Maguire est épaulé par quelques excellents seconds rôles, au premier rang desquels figure Peter Sarsgaard, un visage connu de tous, mais dont on a peine à se souvenir où on l'a déjà vu. Pour moi, c'était notamment dans Flight Plan, Jarhead, Dans la brume électrique et Blue Jasmine. En face, côté bolchevik, Liev Schreiber se débrouille bien en Boris Spassky.

La mise en scène vient parfois épauler ce beau monde. Pas assez souvent à mon goût. Pourtant, on sent bien qu'Edward Zwick n'est pas un manchot. On l'a vu à l'oeuvre dans Blood diamond et Les Insurgés. Il faut quand même se "fader" son quota de scènes hollywoodiennes, les pires étant à mon avis celles montrant l'admiration suscitée par le jeune génie des échecs, avec ces plans fixes d'hommes et (surtout) de femmes en extase devant une caméra ou leur écran de télévision. J'ai quand même bien aimé la manière dont la finale des championnats du monde (très médiatisée) est montrée, notamment avec ses à-côtés. Les scènes médiocres sont en partie contrebalancées par les moments troubles, en caméra subjective, durant lesquels on prend conscience de la paranoïa grandissante de Fischer.

C'est aussi un bon film de propagande à l'américaine, qui n'est pas sans rappeler Rocky IV. Le challenger ricain se prépare dans des conditions plus précaires que son adversaire, présenté comme un ogre soviétique, a priori intouchable. Le Bien finira-t-il par triompher du Mal ? Les spectateurs tremblent d'angoisse !

C'est donc finalement une oeuvre plus attrayante que ce à quoi je m'attendais, mais qui décevra les amateurs purs d'échecs : la représentation cinématographique de ce jeu extrêmement cérébral n'est guère inventive. De ce point de vue, un film comme La Diagonale du fou (avec Michel Piccoli) m'avait paru plus réussi.

P.S.

Coïncidence troublante : dans l'un des derniers épisodes de la série Blacklist à avoir été diffusé sur TF1 (Ruslan Denisov, dont j'ai parlé hier), l'antihéros Reddington fait allusion à une tactique inédite (et victorieuse) utilisée par Fischer contre Spassky, en 1972, à Reykjavik.

23:19 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, historie, film, films

vendredi, 18 septembre 2015

Une "liste noire" un peu Frenchy

Mercredi dernier, dans le onzième épisode de la deuxième saison de la série Blacklist, diffusée sur TF1, l'escroc et assassin Raymond Reddington (brillamment interprété par James Spader et très bien doublé en français par Pierre-François Pistorio) aide le FBI à libérer un otage américain détenu en Ouzbékistan.

Le sulfureux consultant paraît curieusement (et inhabituellement) animé de sentiments humanistes, puisqu'il aide un rebelle à libérer son pays de la pernicieuse influence d'une multinationale états-unienne. On finit par apprendre qu'une autre entreprise va investir en Ouzbékistan. Elle est originaire de France. Lorsque Reddington met fin à un entretien avec son vice-président, les deux hommes ne se serrent pas la main mais... se font la bise :

On retrouve ici l'illustration d'une idée reçue entretenue outre-Atlantique au sujet des moeurs de notre pays, à l'image de ce qu'on a pu lire naguère dans un hilarant petit livre de Guillemette Faure.