samedi, 13 septembre 2014

Journaux de guerre n°4 et 5

Paru jeudi dernier, le numéro 4 tente de démêler le vrai du faux dans ce que l'on a appelé "les atrocités allemandes", un thème qui a été largement développé à l'époque, avant de devenir plus anecdotique (la Seconde guerre mondiale et ses horreurs étant passées par là)... pour finalement être redécouvert au début du XXIe siècle :

Les rumeurs ont commencé à circuler dès le tout début de la guerre. Les exemplaires de la presse française fournis avec le numéro 2 de Journaux de guerre contenaient déjà des allusions aux crimes de l'armée allemande. Ici, cela commence avec L'Echo d'Alger du 13 août 1914, dans lequel il faut faire le tri :

Sous le titre "Atrocités !!!", le quotidien évoque les incendies de villages (belges et français, une réalité de la guerre), et l'histoire des bonbons empoisonnés (notamment dans le Lot), qui serait une légende. Ici le fantasme meurtrier rejoint la crainte de la présence d'agents allemands à l'intérieur du pays. Dans le cas qui nous concerne, on a même parfois avancé que ce seraient des hommes déguisés en femmes qui auraient distribué les bonbons. La présence d'agents infiltrés n'en est pas moins réelle, mais plutôt dans des lieux stratégiques. Le journal cite plusieurs cas, à Paris, Versailles et Bruxelles.

Parmi les curiosités lisibles dans le quotidien d'Algérie, je signale la mention d'une "prophétie", une prédiction d'un général japonais (qui s'est suicidé en 1912). Dès 1904 (au cours de la guerre russo-japonaise), il aurait annoncé le déclenchement de deux grands conflits au XXe siècle. Le premier prenait sa source dans les antagonismes franco-allemand et anglo-allemand (qu'il voyait s'achever par une défaite de l'Allemagne, après que celle-ci eût violé la neutralité belge). Le second conflit devait naître de la rivalité entre les Etats-Unis et le Japon. Ici s'arrêtait le don de prescience du général Nogi, qui voyait son pays sortir vainqueur de la guerre pour le Pacifique.

Dernière pépite : les encouragements prodigués aux soldats français par un voisin inattendu... le prince de Monaco (Albert Ier, lointain ancêtre d'Albert II). Celui-ci a profité de l'occasion pour rappeler qu'il avait combattu pour la France, en 1870 (dans la Marine).

Le deuxième journal reproduit dans ce numéro de Journaux de guerre est Le Rappel du 19 août 1914 (2 Fructidor an 122, comme il est précisé en haut à gauche de l'exemplaire). Un grand titre barre la première page : "Ils avouent leurs Crimes". Les "atrocités allemandes" sont dénoncées à partir d'un rapport du préfet de Meurthe-et-Moselle et de lettres de soldats allemands, qui ont été interceptées. L'éditorial est consacré au même thème, avec, entre autres, l'évocation de l'affaire de "l'enfant au fusil". La page 2 est occupée par une gigantesque carte du Front.

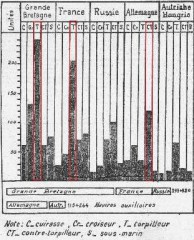

L'Humanité du 17 septembre 1914 apporte une note discordante. L'éditorial de Jean Longuet (dont un paragraphe semble avoir été victime de la censure) appelle au bon sens... et à ne se fier qu'aux témoignages corroborés. Pour les socialistes français, le véritable ennemi n'est pas le soldat allemand, mais le militarisme prussien. Un peu plus loin dans le journal, on peut trouver un tableau comparatif des forces maritimes des cinq principaux belligérants :

Si la supériorité franco-britannique paraît évidente au niveau des torpilleurs, l'importante flotte allemande de contre-torpilleurs a de quoi inquiéter...

Au niveau des alliés, le positionnement de l'Empire ottoman suscite beaucoup d'interrogations. Au fur et à mesure qu'on lit l'ensemble des journaux, on comprend à demi-mots qu'Istanbul devrait, à terme, rejoindre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. L'Humanité nous apprend que c'est un amiral allemand qui va commander la flotte ottomane.

Enfin, je vous laisse découvrir pour quels motifs le Conseil de Guerre a condamné diverses personnes à la réclusion ou aux travaux forcés.

Le quatrième quotidien français est La Lanterne du 14 octobre 1914. L'éditorial de Félix Hautfort s'en prend assez violemment à l'Appel aux Nations civilisées, signé par 93 intellectuel allemands, qui rejettent les accusations portées contre l'armée de leur pays. Le journal s'intéresse aussi au positionnement du gouvernement roumain, qui louche sur la Transylvanie hongroise. En page 2, on lira avec plaisir le récit de l'affrontement entre deux biplans, un français, l'autre allemand, la victoire revenant bien évidemment... au français !

Mais la perle de ce numéro de Journaux de guerre est l'exemplaire de La Gazette des Ardennes (du 27 décembre 1914), organe de propagande allemand publié en zone occupée pendant presque quatre ans. Pour gagner les faveurs de la population française, la tactique est de dénigrer les Belges et les Anglais...

Complète ce florilège la reproduction d'une affiche (française) dénonçant le bombardement de Reims.

Passons à présent au numéro 5, sorti ce jeudi 11 septembre. Il est principalement consacré à la bataille de la Marne, qui permit à la France de poursuivre la guerre :

Le premier quotidien reproduit est La Guerre Sociale (du 31 août 1914), dirigé par Gustave Hervé, qui, à l'époque, était une sorte de "gauchiste"... mais un gauchiste que la guerre a converti aux vertus du patriotisme et qui, des années plus tard, s'est vautré dans le "social-nationalisme" et le pétainisme... avant de recouvrer ses esprits, peu avant sa mort.

Dans ce numéro, La Guerre Sociale se préoccupe de la défense de Paris, rien ne semblant, jusqu'à présent, arrêter l'avancée allemande. Le journal, comme ses confrères tout aussi mal informés, se console avec de supposés succès russes sur le front Est. Je signale aussi un article de l'aveyronnais Emile Pouget, consacré aux faits divers, en particulier à la baisse de la délinquance à Paris, depuis le début de la guerre.

Il est aussi question du passage d'un avion allemand au-dessus de Paris et du largage de deux bombes, pas très dangereuses. (C'était une action de guerre psychologique.) En page 2 se trouve une carte du Front Ouest, ainsi qu'une tribune du comte Tarnowski, qui développe l'idée que les Polonais sont bien mieux traités dans la Galicie austro-hongroise que dans l'empire russe.

L'Intransigeant du 4 septembre 1914 aborde des thèmes semblables. Il s'attarde beaucoup sur le survol de Paris par l'avion allemand et prodigue des conseils aux civils. Un paragraphe attirera plus particulièrement l'attention des Aveyronnais :

Cette semaine, la presse de province est à l'honneur à travers Le Petit Marseillais du 12 septembre. On y célèbre amplement la victoire de la Marne, sans tomber dans un optimisme excessif. L'un des premiers articles spécule sur la durée de la guerre. L'auteur s'appuie sur des propos tenus à l'étranger pour sous-entendre qu'un conflit de trois ans est tout à fait envisageable.

Il faut attendre la page deux pour trouver un entrefilet faisant allusion aux récentes défaites russes (à Tannenberg et aux lacs Mazures)... et félicitant surtout nos alliés pour leur honnêteté :

Le journal publie aussi des extraits de lettres de soldats (riches d'anecdotes), ainsi qu'un communiqué des réfugiés lorrains, qui remercient la population marseillaise pour son accueil.

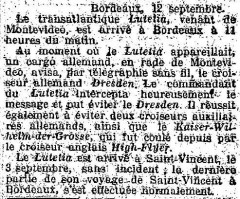

On termine par L'Echo de Paris du 14 septembre 1914, dont les colonnes sont elles aussi largement occupées par la récente victoire des troupes françaises. Un article fort intéressant est consacré aux mines sous-marines. Il complète un paragraphe qui évoque le parcours du Lutetia, un croiseur en provenance d'Amérique du Sud, qui a réussi à échapper aux navires de guerre allemands.

Complète ce florilège une reproduction d'une affriche française, ironisant sur l'échec des Allemands sur la Marne.

15:22 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, médias, presse, journalisme

samedi, 06 septembre 2014

Les statues-menhirs sur Arte

Plusieurs numéros de l'émission documentaire Sur nos traces, diffusée sur la chaîne franco-allemande, sont consacrés à la préhistoire, notamment à la période Néolithique. C'est dans l'épisode qui traite des activités artisanales qu'une statue-menhir apparaît fugitivement :

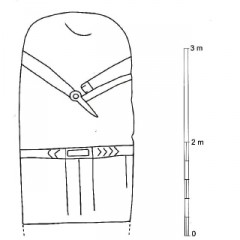

Sauf erreur de ma part, il s'agit de celle du Mas d'Azaïs, trouvée sur le territoire de la commune de Montlaur, dans le sud du département, à proximité de Saint-Affrique :

Elle se trouve aujourd'hui au Musée d'Archéologie Nationale, à Saint-Germain-en-Laye. J'en ai trouvé une photographie prise par un touriste britannique visiblement passionné par les mégalithes :

Dans ce volet de la série, certains apprendront peut-être avec surprise que l'on estime que c'étaient (majoritairement) les femmes qui pratiquaient la poterie et le tissage. La reconstitution d'un métier à tisser est assez impressionnante, tout comme l'expédition dans une mine de silex. La journaliste Nadia Cleitman est dynamique et l'on sent sa volonté de vulgariser les connaissances scientifiques et historiques.

C'est dans l'épisode consacré à la spiritualité des hommes du Néolithique que les statues-menhirs sont à l'honneur. On nous y parle d'abord des pratiques d'inhumation (avec l'apparition du cimetière), avant que la présentatrice ne nous mène à Lacaune, dans le Tarn, à côté de Pierre Plantée, la plus grande des statues-menhirs connues :

Laissée sur site, elle paraît avoir perdu ses gravures (mais il me semble qu'on la voit de dos). J'en ai trouvé une photographie plus ancienne sur le blog d'un cyclotouriste :

Et voici la schématisation que propose Michel Maillé, dans le superbe ouvrage Hommes et femmes de pierre, publié en 2010 :

On ne s'étonnera pas de voir la journaliste, un peu plus tard dans le documentaire, venir faire un tour dans le plus intéressant des musées ruthénois :

Elle y rencontre Aurélien Pierre, qui, très pédagogue, explique le détail des gravures, aidé par une caméra qui filme intelligemment, avec notamment des gros plans très réussis. Evidemment, la célèbre Dame de Saint-Sernin finit par passer à l'écran. La réalisatrice nous en propose un peu plus loin une vision quasi fantasmagorique :

La troisième partie de l'émission nous fait découvrir un autre monument mégalithique (breton celui-là), le Cairn de Gavrinis. Si, de l'extérieur, il a déjà l'air impressionnant, la visite (commentée) de l'intérieur le rend encore plus intéressant, avec ces étranges dessins qui ne sont pas sans rappeler certaines oeuvres d'art aborigènes :

Il reste quelques jours pour (re)voir ces émissions (les deux dont j'ai parlé mais aussi les autres épisodes) en "télé de rattrapage". En consultant le programme d'Arte, il est aussi possible de trouver des rediffusions.

P.S.

En poussant un peu, on pourrait affirmer qu'il est (indirectement) question des statues-menhirs dans un troisième film de la série, celui qui est intitulé L'homme de pouvoir.

On y découvre un étrange ustensile, à l'usage inconnu, et qualifié de "Tour Eiffel", faute de mieux. Disposé à côté de la dépouille d'un chef du Néolithique, il n'est pas sans rappeler le fameux "objet" visible sur certaines statues-menhirs masculines, comme celle de Pousthomy :

11:34 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, médias, spiritualité

vendredi, 29 août 2014

"Impression d'Afrique" au Musée Fenaille

Le plus intéressant des musées ruthénois propose, jusqu'au 26 octobre 2014, une exposition temporaire construite à partir des réserves de l'établissement, mais aussi de collections particulières et de prêts du Musée du Quai Branly et du Musée Africain de Lyon.

La première salle est celle des objets, utilitaires et/ou d'apparat. On y trouve des sabres, haches et herminettes, mais aussi une natte, un siège ashanti... ainsi qu'un étrange et superbe ustensile :

Je vous donne un indice : il a été fabriqué avec du bois, du fer et des clous de laiton.

D'autres éléments exposés sont d'origine européenne. Il y a ces lettres d'Aveyronnais expatriés (qui vont envoyer ou rapporter des objets) et ces assiettes en faïence qui racontent, sur un ton humoristique (et condescendant vis-à-vis des populations africaines), la conquête du royaume d'Abomey. (Aujourd'hui encore, la vision de cet empire varie. Les locaux le regardent comme certains Français regardent l'ère de Louis XIV. En Europe, le point de vue est moins élogieux, comme dans cet article de L'Express.)

Dans la deuxième salle a été aménagé un "dispositif artistique" : de grandes photographies du crâne d'un chef congolais, qui avait été ramené en Belgique, font face à un écran où est diffusé un film essentiellement composé d'images de l'océan... Vers la fin de ce film ont été insérées d'autres types de scène (avec une poupée et sur une danse appelée "menuet congolais").

Je n'ai pas été emballé par cette création. A mon avis, une approche scientifique ou historique aurait été plus pertinente. On aurait ainsi pu évoquer l'anthropologie raciste qui sévissait à cette époque, ou la collecte des crânes. (En 1910, un lieutenant de l'Infanterie coloniale était tout fier d'en rapporter à la Société d'anthropologie de Paris.) On aurait pu aussi poser la question de la conservation (en musée) de restes humains. La récente restitution du crâne d'un insurgé kanak nous rappelle que c'est encore un sujet brûlant.

La troisième salle d'exposition est peut-être la plus richement dotée. On y découvre le parcours d'Alexandre Visseq, jeune missionnaire catholique originaire de Saint-Félix-de-Lunel (commune située entre Decazeville et Espalion, à proximité de Conques). Il est envoyé fin XIXe siècle au Congo, vaste territoire mal défini (entre les actuels Angola et République Démocratique du Congo), où il a finalement passé une dizaine d'années.

Si son objectif est l'évangélisation des populations africaines (tâche qui s'est révélée ardue), le missionnaire s'intéresse aussi aux coutumes locales. Il a notamment collecté des statuettes, qui ont été offertes à la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. Celle qui suit avait déjà été exposée à Rodez, mais je la trouve toujours aussi belle :

On lui doit aussi un dictionnaire Fiot-Français, dont un exemplaire est présenté, sous vitrine. Les curieux se pencheront aussi sur la carte qui nous permet de préciser le parcours de Visseq en Afrique. La marge gauche est couverte de remarques (qui ne sont pas de Visseq) concernant Tombouctou. Il y est question de l'histoire de la cité (et de sa soumission passée au Maroc), de sa localisation, de sa population (estimée à la louche entre 10 000 et 50 000 habitants). L'auteur juge que la ville a perdu de sa superbe. Il y remarque toutefois la pratique de la liberté de culte (les juifs, autrefois interdits de séjour, y vivent sans problème).

Le reste de la salle contient des productions africaines, principalement des masques et des statuettes. Certaines de ces oeuvres témoignent de l'interpénétration des influences. J'ai notamment été étonné par le masque d'un démon rieur, surmonté d'un Christ au pénis particulièrement visible...

On peut faire encore d'autres jolies découvertes en déambulant dans cette intéressante exposition, peut-être un peu moins passionnante que Curiosités et merveilles, présentée en 2012.

14:24 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, art, histoire, culture, voyage

mercredi, 27 août 2014

Burqa chrétienne

A la vision de la capture d'écran suivante, un observateur contemporain aurait tendance à déduire qu'il s'agit d'une musulmane intégriste :

Ce n'est pas le cas. L'identité de cette femme est connue : Marie de Yougoslavie (parfois aussi nommée Marie de Roumanie), épouse du roi Alexandre de Yougoslavie, qui fut assassiné à Marseille en 1934.

La capture d'écran est extraite d'une excellente émission, Mystères d'archives, diffusée sur Arte (et disponible en DVD). On peut y voir la jeune veuve lors de l'hommage rendu par la France à son royal époux, assassiné par un Macédonien proche des fascistes croates (les Oustachis) :

Ici, elle se trouve aux côtés du président de la République Albert Lebrun. L'image précédente a été prise un peu plus tard, sur le bateau. Bien entendu, cet accoutrement est limité à la période de deuil. On peut revoir la reine ainsi vêtue lors des obsèques nationales, à Belgrade :

Pour la petite histoire, sachez que de nombreux pays se sont fait représenter à la cérémonie, notamment la France et l'Allemagne (rappelons que nous sommes en 1934) :

Hermann Göring (ministre de l'Air du IIIe Reich) et Philippe Pétain (alors ministre de la Guerre) se sont retrouvés côte-à-côte, visiblement enchantés de se rencontrer...

Pour revenir au voile intégral, l'épisode montre que les chrétiens (comme les juifs d'ailleurs) ont longtemps fait subir aux femmes une "discrimination vestimentaire" que l'on retrouve aujourd'hui chez les musulmans archaïques.

14:03 Publié dans Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société

mardi, 26 août 2014

Dix par jour

C'est le titre du documentaire consacré par Yves Garric et Georges Berte (auxquels on doit notamment Estremoni) aux soldats aveyronnais morts pendant la Première guerre mondiale. Cela représente un peu moins de 15 000 tués, sur une durée dépassant légèrement les 1 500 jours. D'où le titre.

Sur fond de musique classique mélancolique, on nous montre plusieurs très beaux monuments aux morts, en particulier (au début et vers la fin) celui de Sainte-Geneviève-sur-Argence :

Mais le principal intérêt réside dans les histoires que ce film raconte, celles de poilus pour la plupart morts au combat (ou de maladie ou des suites de blessures), à travers les yeux et la voix de leurs enfants (ou neveux, nièces), aujourd'hui très âgés.

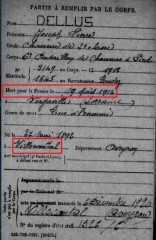

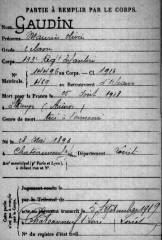

Cela commence dans un club de retraités de Villecomtal (au nord de Rodez). On y entend la belle-fille d'un médecin, Maurice Bieulac, qui a dû lui raconter jadis les conditions dans lesquelles il opérait, à la guerre. Plus marquants encore sont les propos de Calliste Dellus, dont le père a survécu au conflit, mais qui a vu mourir devant lui son frère aîné... dont il a épousé la promise ! Son nom figure sur le monument aux morts local. Il fait partie des premières victimes de la guerre : il a été tué le 19 août 1914, pendant la "bataille des frontières", qui fut si meurtrière pour les troupes françaises :

Vient ensuite, à Rodez, Marie-Paule Bessière, qui évoque son oncle puis son père. Celui-ci est revenu en vie, mais gravement blessé. On n'a jamais retrouvé le corps de l'oncle, dont il ne reste qu'un portrait d'époque :

La fiche du soldat nous apprend qu'il a été tué en mars 1915, dans le département de la Marne. Son frère a survécu, mais non sans souffrances, d'après ce que raconte sa fille.

A Clairvaux-d'Aveyron, le fils d'un autre survivant a découvert le carnet rempli par son père défunt de notes sur ce qu'il a vécu durant la guerre. L'homme n'était qu'un modeste muletier, mais il écrivait remarquablement bien.

Après une escale à Marcillac-Vallon, pour une cérémonie mémorielle, direction le Sud-Est et la commune de Nant. Cette séquence illustre la tragédie que fut cette époque pour certaines familles, qui perdirent tous leurs hommes jeunes. Dans l'Ouest, à Najac, on perçoit les conséquences sur le monde agricole. La guerre a accentué la déprise rurale. Comme on est en terre militante, le réalisateur en profite pour montrer un couple de néo-ruraux, installés en agriculture biologique. Le fils de poilu lui évoque la place de l'occitan.

Avec Geneviève Rigal-Saurel, c'est le cas des "gueules cassées" qui est évoqué. En famille, on découvre aussi la correspondance des poilus de la famille. On se souvient aussi du rôle que les femmes ont joué à cette époque.

Après le parcours des anonymes, c'est le tour de celui d'un (futur) notable, Raymond Bonnefous, alors étudiant en médecine. (Par la suite, il fut -entre autres- maire de Rodez, député puis sénateur.) Sa petit-fille, Nathalie Bauer, a recueilli une masse impressionnante d'objets et documents divers sur son aïeul, comme cet appareil photographique :

De passage à Rodez, le film nous montre une cérémonie au monument aux morts, avant qu'il ne soit question du célèbre soldat inconnu de Rodez, Anthelme Mangin. C'est l'historien local Jean-Michel Cosson qui est mis à contribution pour raconter cet incroyable destin :

A Villefranche-de-Rouergue, on nous conte une belle histoire d'amour, entre une Aveyronnaise de bonne famille (Rose) et un soldat originaire du Loiret (Maurice). Je vous laisse découvrir comment les tourtereaux se seraient connus. Un enfant est vite mis en route, puis un second (après le mariage, celui-là)... Maurice, parti au front, écrit souvent à Rose. Leur petite-fille lit quelques-unes de ces missives, qui témoignent de l'intelligence de ce soldat. Il est mort en... août 1918, dans l'Aisne :

Une fois de plus, on passe de l'humble au notable, et pas n'importe lequel. Pierre Ginisty évoque la vie d'un membre de sa famille, Charles Ginisty, originaire de La Roque-Valzergues (commune de Saint-Saturnin-de-Lenne), devenu évêque de Verdun et initiateur de la construction de l'Ossuaire de Douaumont.

On se rapproche de la fin du film. Les auteurs tracent des ponts entre la Première guerre mondiale et les conflits suivants : guerre d'Algérie et surtout Seconde guerre mondiale. L'avant-dernière séquence (plutôt maladroite) s'attarde dans le Sud du département, en particulier à Saint-Jean-d'Alcas. L'évocation de la Grande Guerre est l'occasion de parler de la transmission aux jeunes générations. On entend aussi parler des fusillés, ces autres victimes dont les noms sont absents des monuments aux morts. Yves Garric termine par une note personnelle : l'un de ses oncles est mort à proximité de Nancy, des suites de ses blessures, dès septembre 1914.

C'est un documentaire de bonne facture, riche en anecdotes dont ce billet ne rend que partiellement compte.

19:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, guerre, allemagne, film, cinema, cinéma

dimanche, 24 août 2014

Campus Stellae

C'est le titre d'une série de quatre bandes dessinées, dont l'intrigue tourne autour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le tome 1 s'intitule Le Premier Chemin :

Il y est question d'un mystérieux trésor, qui aurait été rapporté des croisades. Une statue de Vierge à l'enfant détient peut-être la clé de l'énigme :

C'est un bon polar, qui nous emmène entre Le Puy et Moissac, en passant par Aubrac, Conques, Figeac et Rocamadour (en gros le long de la via podiensis). L'histoire se conclut toutefois de manière un peu abrupte.

Le tome 2 s'intitule Les Deux Reliques :

On y croise encore des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques, en France. Des puissants montent une arnaque à laquelle un moine va se prêter :

L'intrigue, originale, m'a paru un petit peu confuse, parce qu'on a du mal à identifier clairement tous les personnages, notamment ceux du groupe du pèlerin auquel le moine s'est joint. Mais cela se suit avec plaisir, parce qu'on nous ménage pas mal de rebondissements... avec une pirouette en conclusion.

Les femmes sont au premier plan du tome 3, Le Pont des Trois Diables :

Cela commence par une histoire d'amour contrarié. Un double drame vient rapidement se greffer dessus. Le chemin provenço-languedocien est le théâtre d'une fuite et de rencontres pas toujours rassurantes. Les bandits écument les routes, à la recherche de proies faciles. Le fond de l'intrigue est violent, avec ses tensions sociales. Le sang coule mais, avec l'aide de Dieu (si besoin est en lui donnant un coup de main), certains personnages pourront s'en sortir.

La série se termine par le tome 4, La Mort aux quatre visages :

L'histoire se déroule dans le cadre de la Guerre de Cent Ans, au cours d'une période d'accalmie belliqueuse, mais au coeur de la Peste noire. On va enfin voir des personnages aller au bout du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle... après quelques péripéties. On suit plus particulièrement un ancien chevalier, dont on va découvrir le passé.

On peut lire les quatre bandes dessinées indépendamment les unes des autres, ou à la suite, puisque des liens (plutôt ténus) sont tracés de l'une à l'autre. C'est globalement de bonne facture, mais j'aurais aimé que certains aspects des histoires soient davantage développés.

01:01 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bd, histoire, bande dessinée, spiritualité

vendredi, 22 août 2014

Le jour le plus sang

Plusieurs journaux (notamment Libération, Le Monde, Le Figaro, La Croix et Ouest-France) ont pensé à faire allusion à l'événement. Ce vendredi 22 août 2014, nous nous trouvons pile cent ans après le jour le plus meurtrier de la Première guerre mondiale... et même le plus meurtrier de tous les temps pour l'armée française (avec 27 000 morts, 40 000 en quatre jours). Un livre vient de lui être consacré :

Quand on pense à la Grande Guerre, on a souvent à l'esprit certaines batailles meurtrières, comme celles de Verdun et de la Somme, ou l'offensive ratée du Chemin des Dames. On oublie ou l'on ignore que les deux premières années du conflit ont été les plus meurtrières et que les mois les plus terribles ont été - et de loin - ceux d'août et septembre 1914, avec respectivement 84 500 et 99 000 morts côté français. A titre de comparaison, le mois d'avril 1917, qui fut le théâtre de l'inutile et sanglante offensive du Chemin des Dames, vit "seulement" 40 700 soldats français perdre la vie.

L'auteur de l'ouvrage n'est pas historien de formation, même s'il a fait des efforts pour en acquérir les techniques. Habitué à manier les chiffres, il s'inspire notamment de travaux anglo-saxons. Le Royaume-Uni, contrairement à la France, commémore régulièrement "son" jour le plus sanglant de la guerre, le 1er juillet 1916 (avec 20 000 victimes, consécutives à la bataille de la Somme).

Les deux premiers chapitres reviennent en détails sur les combats du 22 août 1914. Il apparaît que le commandement français a été défaillant, peu réactif, mal organisé, fonctionnant sur des schémas rendus obsolètes par la mécanisation des armées.

Le troisième chapitre ("De Francfort à Rossignol") revient sur la période 1871-1914. Il ne refait pas toute l'histoire des tensions franco-allemandes. Il met en exergue les points qui expliquent l'organisation de chaque armée et ses choix stratégiques, aussi abordés dans le chapitre suivant.

Puis sont abordés l'entrée en guerre et les premiers combats, notamment en Belgique. Ils sont déterminants pour expliquer la journée du 22 août et permettront au public français de mieux percevoir le début du conflit chez nos voisins d'outre-Quiévrain.

Particulièrement intéressant est le chapitre 8 ("L'armée allemande face aux civils"). L'auteur y revient sur les "atrocités allemandes", qui ont été bien réelles. Cherchant les facteurs d'explication, il remonte à la guerre de 1870-1871, mais aussi aux conflits coloniaux et à l'intervention européenne en Chine, à l'occasion de la révolte des Boxers. Le pire est atteint dans le Sud-Ouest africain (la future Namibie), avec le génocide des Hereros, dont les modalités ressemblent étrangement à ce que l'Europe a connu une quarantaine d'années plus tard...

Dans l'épilogue, Jean-Michel Steg raconte sa venue sur le terrain des combats acharnés de ce jour-là et termine par une histoire bouleversante.

Bien que pas très long (à peine plus de 200 pages), le livre regorge d'anecdotes, puisées dans les archives ou d'autres ouvrages spécialisés. On y croise des troupes coloniales, des réservistes du Midi, des noms connus (l'oncle du futur général Leclerc et le jeune De Gaulle). De longs passages sont consacrés aux perfectionnements de l'armement (fusils, mitrailleuses et canons à obus). On en sort globalement consterné que l'armée française ait été aussi mal dirigée et que tant de vie aient été sacrifiées sur l'autel de "l'offensive à outrance".

22:24 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historie, guerre, actualité, livre, livres, france

lundi, 18 août 2014

Napoléon était-il gaucher ?

Parmi les nombreuses légendes qui circulent sur l'ancien empereur des Français, il en est une qui m'est revenue à l'esprit en lisant un article publié par Le Monde à l'occasion de la "journée des gauchers". C'est une question qui turlupine jusqu'aux passionnés de Napoléon Ier : était-il gaucher ou droitier ?

Comme on attribue souvent des talents supérieurs aux gauchers, on a pensé que ce génie politique (?) et militaire en était un, sans qu'aucune preuve n'ait été jusqu'à présent avancée, comme le reconnaît Pierre-Michel Bertrand, devenu un spécialiste de la question.

Comme la photographie n'existait pas à l'époque, il ne nous reste que les témoignages écrits et les représentations picturales (tableaux, estampes, gravures...). Force est de constater que le Premier Consul comme l'empereur ont toujours été représentés comme des droitiers, notamment avec l'épée au côté gauche, comme dans ce tableau de Robert Lefèvre de 1812 :

Napoléon Bonaparte est toujours montré utilisant sa dextre comme main principale. Il n'y a guère que dans le portrait épique d'Antoine-Jean Gros, Bonaparte au pont d'Arcole, que le bras gauche occupe le premier plan, brandissant le drapeau de l'armée d'Italie :

Les observateurs attentifs auront toutefois noté que, dans sa main droite, le jeune général tient l'épée qu'il a sortie de son fourreau. Un peu plus tard, en 1804, c'est Charles Meynier qui représente celui qui n'est encore que Premier Consul, la plume à la main (droite) :

Le même esprit semble avoir présidé à la réalisation de la gravure de Charles Monnet (Napoléon Bonaparte présentant le Code civil à l'impératrice Joséphine), à peine postérieure à la précédente oeuvre :

La tendance ne change pas après la mort de Napoléon, en 1821. Sous la Monarchie de Juillet, la nostalgie de l'Empire est grande. Les oeuvres sont nombreuses à y faire allusion. En 1832, Jean-Baptiste Mauzaisse représente le promoteur du Code civil en démiurge, incontestablement droitier :

Très vite, les images d'Epinal vont prendre le relais des peintres officiels et populariser les événements marquants de l'épopée napoléonienne, comme cet épisode de la campagne d'Egypte et de Syrie, intitulé Bonaparte touchant les pestiférés :

Cette fois-ci, c'est de la main gauche que le général agit. Si, à l'époque, on a souligné le courage de ce geste, je ne peux m'empêcher de me demander si le droitier a choisi de déganter sa main gauche juste au cas où... Signalons que le tableau qui a servi de modèle, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa (de l'inévitable Antoine-Jean Gros), est construit de la même manière.

A la même époque que les images d'Epinal, on retrouve Napoléon droitier dans l'oeuvre d'Horace Vernet, La Bataille de Wagram :

Plus tard, sous la IIIe République, la tradition est respectée, par exemple dans la gravure de François Flameng, Napoléon Bonaparte à Auxonne :

Il semble ne faire aucun doute que ce personnage emblématique de l'histoire de France était droitier... à moins que le témoignage d'un contemporain ne vienne changer la donne. L'homme a lui-même beaucoup écrit... ou plutôt dicté. Il ne faut donc pas se fier aux documents qu'il a signés : la plupart ne sont pas de sa main. De surcroît, il écrivait très mal... et commettait souvent des fautes de français ! Voici un échantillon :

23:01 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france

jeudi, 14 août 2014

Journaux de guerre

Les moins de vingt ans ne connaissent sans doute pas la première série qui a porté ce nom. Sortie pour les cinquante ans de la Seconde guerre mondiale, elle associait une (courte) présentation historique à un florilège de la presse de l'époque concernée.

Aujourd'hui, la formule est réutilisée dans le cadre du centenaire de la Première guerre mondiale, en association avec la BNF. Il y a deux semaines est paru le premier numéro, consacré à l'entrée en guerre :

La partie historique contient une carte des blocs militaires en 1914. Il y est aussi question de l'assassinat de Jean Jaurès (auquel une bande dessinée vient d'être consacrée). Un mini-dossier aborde l'entrée en guerre des Français : les soldats sont-ils vraiment partis "la fleur au fusil" ? Le tout est complété par une reproduction de l'ordre de mobilisation générale.

Les autres documents sont les fac-similés de trois quotidiens de l'époque : L'Humanité du 1er août 1914, L'Est Républicain du 5 août 1914 et L'Ouest-Eclair du 2 août 1914. C'est le premier qui est le plus intéressant. Au vu de la date, vous vous doutez qu'il y est principalement question de l'assassinat de Jean Jaurès (qui a eu lieu la veille de sa parution). D'autres articles sont consacrés au contexte international. La vie économique et sociale est aussi largement commentée. Au niveau littéraire, on note une publicité pour une édition des oeuvres complètes illustrées de Victor Hugo (avec l'exemple du tome contenant Les Misérables). En bas de page, à deux reprises, on trouve un extrait de roman. Page 2, il s'agit d'un inédit, Fleurette, de l'Aveyronnais Emile Pouget. Page 5, il s'agit d'une réédition de La Débâcle, d'Emile Zola.

Ce jeudi est paru le deuxième numéro de ces Journaux de Guerre. Il y est question des premiers combats de la fin de l'été 1914 :

Le document joint est une affiche et le texte d'une chanson rendant hommage à l'Alsace-Lorraine, théâtre des premières escarmouches en France métropolitaine. Les armées de l'Hexagone y ont connu de petits succès (progressant jusqu'à Mulhouse), avant de rapidement reculer. Dans le même temps, les Belges affrontent le gros de l'armée allemande, qui applique le plan Schlieffen.

Tous les journaux font leurs gros titres sur les petits succès de l'armée française et l'héroïsme des Belges. Cinq quotidiens sont reproduits dans ce numéro.

Le Petit Parisien du 8 août est le plus riche, à mon avis. Il y est question d'un armistice (très localisé et temporaire) demandé par les Allemands, source de confusion pour un lectorat inattentif. On y évoque aussi des demandes d'engagement d'Américains (donc normalement neutres) dans l'armée française. En page 2, on lira avec plaisir une "vieille prédiction" concernant Guillaume II. Plus intéressant est l'article intitulé "Glorieux souvenirs", où l'on nous parle des guerres de la Révolution et de l'Empire. Une femme (une Belge) est mise à l'honneur : Marie-Jeanne Schellinck. Moins élégant, une semaine après la mort de Jaurès, un entrefilet rend hommage à la loi de trois ans, qu'il avait âprement combattue.

La Lanterne du 12 août se distingue par la caricature reproduite en Une, qui a été empruntée au Charivari, un organe satirique célèbre à l'époque. On peut aussi y trouver l'une des premières dénonciations des "atrocités allemandes", en France comme en Belgique. En page 2, parmi les anecdotes, j'ai repéré la mention du premier soldat tué depuis la déclaration de guerre, le Parisien Fortuné Emile Pouget, mort le 4 août. (Rappelons que le caporal Jules André Peugeot est décédé deux jours plus tôt, mais avant ladite déclaration.)

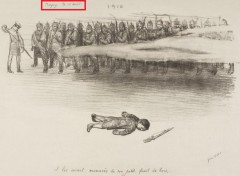

Un autre fait divers tragique est cité par le journal : un soldat français a abattu un curé, qui n'avait pas entendu ses sommations. Voilà qui n'est pas sans rappeler l'histoire du fils du douanier de Magny, "l'enfant au fusil" dont j'ai parlé hier. Son histoire est rapidement évoquée par Le Gaulois, dans son numéro du 18 août 1914 :

Moins intéressante, La Dépêche de Lyon contient toutefois un entrefilet qui mérite le détour. Intitulé "Les pousse-pousse chinois à la guerre", il traite de la reconversion de ces modes de transport : ils vont désormais être utilisés pour déplacer les blessés. L'auteur se réjouit que ce soient des brancardiers métropolitains qui les manipulent, et non des Chinois, qu'il trouve "encombrants et indésirables"...

On termine avec La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, un quotidien sans grand relief, qui publie néanmoins douze éditions par jour et se vante de donner les nouvelles "24 heures avant les journaux de Paris" ! Comme la plupart des périodiques de l'époque, il dénonce les atrocités allemandes (on y trouve une allusion aux civils morts du côté de Belfort). Il se fait aussi un devoir de mentionner les actes patriotiques, comme l'engagement dans l'armée du boxeur Georges Carpentier (qui devint champion du monde après-guerre).

Voilà. Ce n'est qu'un florilège de ce que l'on peut trouver dans ces journaux. A chacun son petit bonheur...

22:21 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, presse, médias, actualité, guerre

mercredi, 13 août 2014

La légende de l'enfant au fusil

C'est l'un des mythes nés de la Première guerre mondiale. Celui-ci a tout juste cent ans puisque, le 13 août 1914, à Magny, village du Haut-Rhin (proche du Territoire-de-Belfort), un garçon de sept ans a été abattu par un soldat allemand. Très vite, la propagande française s'est emparée de l'événement, symbolique des atrocités allemandes, qui furent bien réelles.

L'histoire a été déformée par cette caricature (l'enfant se trouvait dans un grenier). La date est même erronée sur une seconde, accessible sur le site de la BNF :

Des chansons ont même été composées à ce sujet, comme on le découvre dans une passionnante chronique de France Info. On y apprend aussi que l'enfant était... allemand, fils d'un douanier de l'Empire... ben oui : à l'époque (et ce depuis 1871), le Haut-Rhin était allemand. Au tout début de la guerre, les troupes de notre pays ont tenté de reprendre l'Alsace. Après quelques succès, elles ont vite reculé.

Que le fils d'un Saxon, installé en Alsace, soit tué par un soldat bavarois illustre assez bien je trouve l'absurdité de la guerre. Cette affaire est aussi révélatrice des peurs des soldats allemands, qui craignaient les francs-tireurs (un souvenir de 1870) et doutaient de la fidélité au Reich des habitants de l'Alsace.

P.S.

Sur le site de France Bleu, on peut accéder à une jolie animation. Avec La Troisième Couleur en fond sonore (interprété par le choeur de la Maîtrise de Radio France), les pages d'un cahier dessiné et découpé sont tournées devant nos yeux, dans un style à la fois naïf et inventif.

21:39 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, frande, guerre

samedi, 02 août 2014

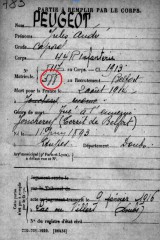

Le premier soldat tué

Il y a tout juste cent ans, le 2 août 1914 (donc avant la déclaration de guerre), le caporal Jules André Peugeot (instituteur dans le civil, cousin éloigné des industriels de l'automobile) fut tué par une balle tirée par le sous-lieutenant allemand Albert Mayer (et pas Camille, malgré ce qu'en dit le site de France 3). Il blessa ce dernier, qui lui aussi mourut, atteint par une seconde balle, tirée par un autre soldat français.

L'escarmouche s'est déroulée dans le Territoire de Belfort, dans la commune de Joncherey, dont le site internet propose un récit détaillé des événements de la journée et de celles qui suivirent. Il n'est pas étonnant que les premiers coups de feu aient été tirés dans cette zone frontalière (qui jouxte l'Alsace, territoire annexé par l'Allemagne en 1871). Cette mort est même symptomatique des ravages que la guerre allait faire : deux hommes qui ne se connaissaient pas se sont entretués à cause d'une mission de reconnaissance, à l'image des millions de soldats décédés (par la suite) à cause d'événements qui leur échappaient.

Sur le site (du ministère de la Défense) memoiredeshommes, on peut accéder à la fiche du caporal, par ailleurs entachée d'une erreur (sur son numéro de matricule au recrutement : 558 et non 588), comme il est précisé :

Après la guerre, un monument fut construit en son honneur. Inauguré en 1922, il fut détruit par les Allemands en juillet 1940.

A la fin de la Seconde guerre mondiale, on installa une croix de Lorraine sur un socle, avant qu'en 1959, un nouveau monument ne soit construit. C'est devant celui-ci qu'une cérémonie est prévue, aujourd'hui, en présence (pour la première fois) de descendants des deux principaux protagonistes de l'histoire.

10:22 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, allemagne, actualité, histoire, presse

jeudi, 31 juillet 2014

Jaurès is alive !

Une bande dessinée (coéditée par Glénat et Fayard) rend hommage à l'ancien député de Carmaux, fondateur de L'Humanité et unificateur des socialistes français :

Ce n'est pas une biographie. La trame principale court de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, le 28 juin 1914, à celui de Jean Jaurès, il y a tout juste cent ans. Le récit englobe plusieurs lieux. Il va de Sarajevo à Paris, en passant par Reims, où l'on découvre Raoul Villain (le futur assassin). Il s'étale même sur plusieurs époques, à travers des retours en arrière, qui permettent de (re)découvrir les étapes importantes de la carrière de Jaurès.

Cela fonctionne presque à rebours. Ainsi, c'est d'abord l'action de Jaurès contre la loi de trois ans (sur la durée du service militaire) qui est mentionnée, à travers notamment le célèbre discours du Pré-Saint-Gervais (du 25 mai 1913), à l'occasion duquel a été prise une photographie qui a été consciencieusement redessinée pour l'album :

Puis, on remonte aux engagements précédents : la promotion de la laïcité, la fondation de L'Humanité, l'unification des socialistes, la défense d'Alfred Dreyfus. On nous présente Jaurès en famille ou en compagnie d'autres militants, souvent aussi en plein discours. Le dessin est très classique et une grande partie des dialogues sont des extraits de ses interventions. Des reproductions de journaux sont ajoutées de temps à autre, ainsi que quelques caricatures d'époque :

Enfin (alors que la trame évoque les derniers jours de Jaurès, passés à défendre la paix), on arrive à ses débuts politiques. Est d'abord illustré le soutien aux grévistes de Carmaux et au maire syndicaliste Calvignac, en 1892 :

On découvre un Jaurès jeune (33 ans)... et même davantage quelques planches plus loin, quand il est question de sa première élection de député (de la circonscription de Castres), en 1885. A l'époque, ce jeune prof de philosophie, qui ne porte encore que la barbe (et pas la moustache), est classé "républicain opportuniste". Notons que celui qui fut l'un des trois ou quatre hommes de gauche les plus influents de ces 130 dernières années n'a jamais été ministre. Il a surtout détenu le mandat de député, qui a brièvement alterné avec celui de conseiller municipal puis d'adjoint au maire de Toulouse. Pas de cumul, de l'engagement, de l'honnêteté, une absence évidente d'arrivisme... autant de leçons pour tous les Pierre Moscovici de notre temps.

La bande dessinée se termine par un petit cahier historique. L'édition originale est complétée par le fac-similé de la première page du numéro 1 de L'Humanité, du lundi 18 avril 1904. L'éditorial est évidemment signé Jaurès, mais d'autres contributeurs ne sont pas des inconnus.

P.S. (!)

Sur le site des éditions Glénat, on peut lire les dix premières pages.

21:23 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, bd, bande dessinée, france, actualité, jaures

jeudi, 24 juillet 2014

Jean Zay, cet inconnu

En février dernier, le président François Hollande a un peu surpris son monde en annonçant la panthéonisation de quatre nouvelles personnes : Germaine Tillon, Geneviève Anthonioz-de Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zay. Sans leur faire insulte, on peut dire qu'elles sont inconnues du grand public. Ceux qui lisent les journaux connaissent sans doute déjà Pierre Brossolette, dont il a été question ces dernières années dans des articles traitant de la Résistance. La nièce de Charles de Gaulle est davantage réputée pour son action à la tête d'ATD-Quart monde. Germaine Tillon (elle aussi ancienne résistante) s'est fait connaître comme ethnologue et pour ses engagements ultérieurs (contre la guerre d'Algérie, pour la cause des femmes). Et Jean Zay ?

Une exposition lui rend actuellement hommage, pour quelques jours encore, à Brive. Il est né en 1944 d'un père juif et d'une mère protestante. Le papa est une figure locale de la gauche, qui dirige le quotidien Le Progrès du Loiret, où le fiston a écrit, entre les deux guerres. Ardent patriote, le père, en uniforme de poilu, pose avec sa petite famille lors d'une permission, en 1916 :

Lycéen, Jean Zay se fait remarquer par ses résultats brillants (qui lui valent une bourse)... et son esprit caustique. Par la suite (dans les années 1920), avec des amis, il a publié un journal, dans lequel les jeunes hommes laissent libre cours à leur fantaisie. On a plus tard reproché cette période au futur ministre, à cause d'écrits pastiches d'inspiration antimilitariste. C'était oublier l'horreur que la Grande Guerre avait inspirée aux familles des poilus. Et, si l'on devait regarder tout ce que nos hommes politiques ont pu écrire à 20 ans, on n'en finirait pas de polémiquer. La suite de la carrière de Jean Zay allait confirmer son incontestable patriotisme.

Avant d'en arriver là, il achève ses études et devient avocat. Il plaide au civil comme au pénal et se fait rapidement une petite réputation : il a réussi à faire acquitter deux assassins des amants de leurs femmes ! Très vite aussi, il assume la défense d'associations professionnelles et de syndicats de gauche. Dans le même temps, il se marie (à une protestante, Madeline Dreux, qu'il épouse dans un temple)... et adhère à la franc-maçonnerie (à la loge Etienne Dolet, qui rend hommage à un imprimeur de la Renaissance), un choix qui lui a été reproché par la suite.

Cela a sans doute aidé à lancer sa carrière politique, du côté des radicaux-socialistes. Dès 1925, il a adhéré aux Jeunesses Laïques et Républicaines, dont il est devenu vice-président. En 1932 (à 27 ans), il est élu député du Loiret. Il est réélu en 1936, avec la vague du Front Populaire. Il devient ministre, à 31 ans :

Alors que la composition des gouvernements varie fortement sous la IIIe République, lui est resté en place plus de trois ans, sous cinq gouvernements successifs. Il lance une réforme du système éducatif qui a été poursuivie sous la Ve République. La durée de la scolarité obligatoire est prolongée (jusqu'à 14 ans), l'unification du système scolaire est engagée. Le ministre introduit le cinéma et la radio à l'école, tout comme le Brevet sportif populaire. Il double le nombre de boursiers et soutient le jeune CNRS. Du côté des arts, il encourage la fréquentation des théâtres et des musées. Il soutient la naissance de la Cinémathèque française et décide la création d'un festival de cinéma à Cannes. Il devait être inauguré le 1er septembre 1939...

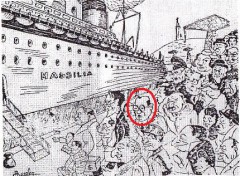

La guerre brise cette brillante carrière. Et pourtant... ce n'est ni le courage ni la lucidité qui manquaient à Jean Zay. Bien que non mobilisable, il choisit de porter l'uniforme et démissionne du gouvernement. Toujours député, il fait partie de ceux qui prônent la poursuite de la lutte contre l'Allemagne nazie, à partir de l'Afrique du Nord. Il embarque donc sur le Massilia (avec son épouse et sa fille) et tombe sans doute dans le piège tendu par Pétain et Laval aux républicains ardents.

Tout comme Pierre Mendès-France, il est accusé (à tort) de désertion. Il est arrêté puis condamné, à Clermont-Ferrand (par le même tribunal militaire qui a condamné à mort Charles de Gaulle). L'extrême-droite, qui l'avait déjà dans le collimateur (et qui l'a toujours...) se déchaîne.

Il est transféré à la maison d'arrêt de Riom. Il obtient de pouvoir lire et surtout écrire. Il rédige quantité de lettres, des nouvelles et une sorte d'autobiographie. Il a même réussi à communiquer avec des résistants. Mais le 20 juin 1944, trois membres de la Milice (l'organisation fasciste dirigée par Joseph Darnand, membre du gouvernement Pétain... et engagé volontaire dans la Waffen SS) le sortent de prison, pour l'exécuter. Le corps n'a été retrouvé qu'en 1948 et seul l'un des trois assassins a été jugé, en 1953.

P.S.

L'exposition (où l'entrée est gratuite), dont la première mouture a sans doute été conçue pour le cinquantième anniversaire de son assassinat, va bientôt quitter Brive. Je suppose qu'elle va tourner et peut-être un jour arriver à Rodez. Quand ? Eh bien, je donne ma langue au chat (briviste) !

14:37 Publié dans Histoire, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, politique

mercredi, 16 juillet 2014

Circles

Ces cercles concentriques sont les ondes de choc provoquées par un événement traumatique, à l'image de ce que l'on voit d'un plan d'eau où l'on a jeté une pierre. Comme le dit l'un des personnages du film, malheureusement, ce sont plutôt les mauvaises que les bonnes actions qui ont ce genre de répercussions.

Tout commence en Bosnie-Herzégovine, en 1993. Un soldat serbe revient chez son père, voir aussi sa fiancée. Dans le village multiconfessionnel, la cohabitation semble se passer assez bien. Mais un groupe de paramilitaires (serbes) fait des siennes :

Dans la première partie du film, on ne voit pas comment cette scène se termine. On fait un bond de 12 ans et l'on retrouve presque tous les protagonistes, désormais éparpillés. Certains sont restés en Bosnie, comme ce vieil homme qui s'acharne à reconstruire une église sur le point d'être engloutie à cause d'un barrage. Quand on finit par voir le bâtiment d'origine (et le lieu où il se trouve), on comprend mieux l'acharnement du vieil homme. Il est aidé par un jeune ouvrier... et bientôt l'un des amis de celui-ci, dont le vieillard ne veut pas, au début. On se demande pourquoi et l'on se dit qu'il y a sans doute un lien avec le père disparu du jeune homme. Une drôle de relation va se nouer entre les deux.

Ce saut dans le temps fonctionne très bien parce que les personnages ont réellement vieilli à l'écran, à tel point que certains d'entre eux sont méconnaissables. On a joué sur la chevelure, la barbe, la moustache, les vêtements, sans doute aussi le maquillage. Je pense qu'en réalité on a "rajeuni" les acteurs pour les faire rentrer dans les rôles de l'année 1993. (On a peut-être même demandé à quelques-uns de mincir un peu pour faire plus jeunes.) En tout cas, avec peu de moyens, on a fait du bon boulot.

Pas très loin de la première histoire s'en déroule une autre, à Belgrade, en Serbie. Un accidenté de la route est amené aux urgences de l'hôpital central. Le médecin chef finit par reconnaître son patient. Les souvenirs rejaillissent. Il se retrouve face à un dilemme.

Le troisième sommet de ce triangle narratif se trouve en Allemagne. L'un des protagonistes du départ (on a du mal au début à déterminer lequel) y a refait sa vie. Il a un boulot correct, une épouse, deux filles. L'arrivée d'une femme des Balkans va bouleverser son quotidien. Elle est accompagnée d'un jeune enfant et fuit le père de celui-ci, qui est aussi une vieille connaissance.

Les trois histoires s'entrecroisent avec habileté. C'est de surcroît très bien joué, même si, de temps à autre, on verse un peu trop dans le mélo. Mais le réalisateur compense cela par un réel savoir-faire. Que se passe-t-il dans la tête de ces hommes filmés de dos, gros plan sur la nuque ? Pourquoi ces personnages apparaissent-ils si écrasés par leur environnement, que ce soit un paysage de montagne ou un quartier urbain ? Je pense aussi à cette conversation téléphonique, coupée en deux. On en perçoit une partie, à un moment du film, dans le contexte bosnien et l'autre, plus tard, dans le contexte allemand.

Petit à petit, les fils se dénouent. C'est brillant parce que magistralement monté. Ajoutez à cela une musique excellente et vous obtenez l'une des découvertes de cet été, à ne pas rater si le film est programmé près de chez vous.

P.S.

Même si l'intrigue a été travaillée pour rentrer dans le cadre d'un long métrage, elle s'inspire d'une histoire vraie, ce qui donne encore plus de force au film.

12:25 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

vendredi, 11 juillet 2014

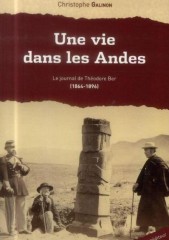

Un Lotois dans les Andes

Ce Lotois était Théodore Ber, né à Figeac en 1820 et mort à Lima (au Pérou) en 1900. Son parcours n'est toutefois pas étranger à l'Aveyron, puisque, quelques années après sa naissance, sa famille s'est installée à Decazeville (où vécut par la suite sa soeur, devenue adulte). Lui même fut, à partir de l'âge de 15 ans, employé dans divers ateliers de mercerie, d'abord à Rodez, puis à Bordeaux, avant de "monter" à Paris.

Toutes ces informations sont issues d'une passionnante exposition (temporaire) du musée Champollion, à Figeac : "40 ans dans les Andes - L'itinéraire oublié de Théodore Ber". Elle coïncide avec l'édition des mémoires du Lotois, sous la forme d'un assemblage de fragments d'un journal inachevé :

Il est fils d'artisan-commerçant. Sur l'acte de naissance, son père est présenté comme "tailleur". On dit aussi qu'il est issu d'une famille de couturiers. Quand ils s'installent à Decazeville, le père ouvre un magasin de confection. (Notons que la -jeune- ville ouvrière n'a pas fait bonne impression sur Théodore, qui l'a plus tard qualifiée de "vilain trou"...)

C'est lors de son séjour à Paris qu'il se radicalise. On est sous la Monarchie de Juillet et il fréquente des cercles républicains. Il y a aussi de fortes chances qu'il soit devenu franc-maçon. Il est arrêté en 1841, mais vite relâché. En 1845, il participe à la fondation d'un journal, La Fraternité. En 1848, on le retrouve du côté des révolutionnaires les plus actifs. Il devient même chef de barricade. Par la suite, il a été envoyé dans l'Aveyron, comme secrétaire du commissaire du gouvernement. S'est-il présenté aux élections législatives ? On serait tenté de le penser en lisant un article du (formidable) livre de Roger Lajoie-Mazenc Fantassins de la démocratie. Page 99, il y est question d'un Ber (sans prénom), "ouvrier, candidat aux législatives en 1848 (non élu, arrive en 55e position avec 627 voix pour 10 sièges à pourvoir)".

En 1851, il s'oppose au coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais, plus que ses ennuis politiques, ce sont semble-t-il des problèmes conjugaux (il est marié depuis 1847 à une certaine Emilie Fanton) ou des soucis financiers qui le poussent à émigrer. On le retrouve en Amérique du Sud, d'abord au Chili (1860) puis au Pérou (1863). Il y a exercé de nombreux métiers, manuels comme intellectuels. Il a notamment enseigné le français. Il ne rentre en France qu'à la chute du Second Empire. A Paris, il rejoint les Communards et devient le secrétaire de l'une des figures marquantes du mouvement, Charles Delescluze.

Menacé en raison de ses engagements, il retourne en Amérique du Sud, où sa réputation de Communard finit par le rattraper. N'étant plus employé comme précepteur, il contribue à différents journaux francophones (L'Union nationale, L'Echo du Pérou) et finit par en diriger un (L'Etoile du Sud). C'est à cette époque qu'il commence à se lancer dans des fouilles archéologiques, en amateur. Il va y laisser sa maigre fortune, mais aussi faire de belles découvertes, qui lui valent de faire partie de la délégation du Pérou (curieusement dominée par des Français) au Congrès des Américanistes de 1875, qui se déroule à Nancy. (En 1878, il est même devenu membre de la Société américaniste de France !)

En 1876, il se lance dans un périple en Bolivie, où il est resté 6 mois, dont 4 à vivre parmi les Indiens, pour lesquels il a pris fait et cause, contre l'exploitation dont ils sont victimes de la part des descendants des colons européens. Il se désintéresse de plus en plus de la France, où il revient pour la dernière fois en 1893.

Théodore Ber était donc un homme engagé. Il garda ses convictions après s'être installé en Amérique du Sud. Il s'est intéressé au sort des Indiens de la Sierra ainsi qu'à celui des travailleurs chinois (que l'on fait venir au Pérou depuis les années 1840), exploités par leurs employeurs. L'exposition propose plusieurs photographies (surtout des Indiens), prises pendant les fouilles de Ber par un Allemand, à sa demande. Pour la petite histoire, signalons que Ber détestait la tauromachie. C'était aussi un "bon citoyen". Pompier volontaire, il a contribué à éteindre l'incendie qui a frappé la ville portuaire de Callao, bombardée par une escadre espagnole en 1866.

A quoi ressemblait-il ? Vers la fin de sa vie, à ceci :

C'est la personne assise, entre le gouverneur militaire de la région bolivienne où se trouve le site de Tiahuanaco (à proximité du lac Tititcaca) et le curé du village, chez lequel il logeait à l'époque.

J'ai aussi souligné Ancon sur la carte ci-dessus, parce que c'est sur ce site péruvien qu'il a fait beaucoup de découvertes. La construction d'un chemin de fer a mis au jour un ancien cimetière. Comme les défunts étaient enterrés avec tous leurs biens, la découverte des tombes a ressuscité toute une civilisation. Voici par exemple un lama tacheté (prêté par le musée du Quai Branly) :

Il est caractéristique de la culture Chancay, qui s'est développée entre 1100 et 1450. On a aussi trouvé une étrange pièce de tissu, sans doute originaire d'un royaume chimu du Nord, qui, à l'époque, avait déjà été annexé par les Incas :

Impressionnantes sont aussi les momies, enveloppées dans plusieurs couches de tissus. En voici un exemple :

En Bolivie, la moisson a été aussi très riche. Le site de Tiahuanaco est plus ancien que celui d'Ancon. Il aurait été peuplé dès le IVe siècle avant JC, l'apogée ayant été atteint entre les Ve et Xe siècles après JC. La cité est devenue la plus peuplée d'Amérique du Sud, comptant peut-être 30 000 habitants. Au XIe siècle, elle a soudainement périclité. Ber et son équipe ont notamment trouvé un vase (sans doute un encensoir) à tête de puma :

Un peu plus loin, on tombe sur un étrange objet, allongé, sculpté et creux... c'est un inhalateur de drogue !

De nouvelles découvertes ont été réalisées à l'occasion d'une expédition de 5 ans sur le piémont amazonien, dans la vallée de Chanchamayo, dans la colonie de La Merced (voir la carte du début). Théodore Ber y est toujours révolté par le comportement de certains Européens vis-à-vis des populations andines. C'est aussi l'époque où il exerce à peu près tous les métiers et semble se plaire dans une vie rude et frugale, loin de l'Occident supposé évolué.

Parmi les pièces visibles dans l'exposition, j'ai aussi remarqué une tête réduite, production des Indiens Shuars, que l'on connaît mieux sous le nom de Jivaros. Le texte d'accompagnement précise qu'à l'origine, il s'agissait pour le vainqueur d'un combat de se protéger de la vengeance du vaincu (de son esprit). Par la suite, ces têtes ont fait l'objet d'un commerce de plus en plus important, ce qui explique que certaines ne soient pas d'origine, mais des "créations" destinées aux voyageurs fortunés...

Voilà, je n'ai pas tout dit, mais j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur ce Lotois au destin peu ordinaire. L'exposition est visible jusqu'au 5 octobre 2014.

00:16 Publié dans Histoire, Loisirs, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, photographie, livres, art, culture

jeudi, 26 juin 2014

Con la pata quebrada

Ce documentaire espagnol revient sur 80 ans de cinéma ibérique, sous l'angle de la place de la femme. Le titre, que l'on pourrait traduire par "avec la patte cassée" serait une référence au roman Don Quichotte (de Cervantès) et plus précisément à une formule qui évoque la place de la femme à la maison.

Les années 1930 furent très riches, avec la liberté acquise sous la République, avant que n'éclate la guerre civile. On y voit un reflet de la société, avec des femmes qui agissent, qui jouent même un rôle politique : elles avaient obtenu le droit de vote (bien avant les Françaises), celui de divorcer et, dans certaines régions, d'avorter (bien avant les Françaises).

Entre 1936 et 1939, le cinéma est le reflet de la division du pays, avec deux visions du rôle de la femme. Aux républicains s'opposent les franquistes, traditionalistes, qui vont triompher. En attendant cette funeste conclusion, on voit des enfants jouer une scène d'anthologie, avec des garçons qui défendent majoritairement l'inégalité des sexes, tandis qu'une charmante petite fille annonce vouloir être... la Pasionaria !

La suite est la partie la plus développée du film, qui court de la fin des années 1930 aux années 1970. Si l'on était en Allemagne, on parlerait des "trois K" : Kinder (les enfants), Küche (la cuisine) et Kirche (l'église). Paradoxalement, d'après ce qui est montré dans le documentaire, on exalte assez peu le rôle de mère. La propagande conservatrice insiste sur celui de femme au foyer et d'épouse docile. Son attitude doit de plus être conforme à la morale définie par la Sainte Eglise catholique. Réjouissante est par ailleurs la scène qui voit un vieil ecclésiastique dire le fond de sa pensée sur le deuxième sexe.

C'est l'une des qualités du film : son humour. Avec le recul, on s'amuse de cette scène qui voit de jeunes Espagnoles légèrement vêtues venir remercier leurs visiteurs d'outre-Atlantiques, fins gastronomes, en clamant : "Merci aux Américains qui aiment les moules espagnoles !" Un peu plus loin, on ricane en voyant la tête consternée du mari qui récupère sa belle chemise de soie... pas tout à fait bien repassée. Encore plus loin, c'est l'effarement d'une mère face à sa fille qui, de retour de vacances, lui avoue avoir eu des relations sexuelles. A l'époque de la Movida, cela devient plus "corsé", avec une scène qui montre une jeune actrice (destinée à une belle carrière) s'amuser dans son bain, avec un jouet animé, qui remonte entre ses jambes...

L'époque franquiste est suffisamment longue pour avoir été variée. On découvre donc l'ambiguïté des cinéastes de l'époque qui, tout en faisant l'éloge de l'épouse fidèle, irréprochable mère au foyer, aimaient parfois à filmer lascivement des femmes dévoyées. Les religieuses sont aussi bien mises en valeur. A l'inverse, les célibataires endurcies, les femmes indépendantes sont montrées de manière négative. Elles ne sont jamais heureuses, dans les fictions de l'époque.

On perçoit aussi les évolutions socio-culturelles. Les films mettent en scène l'essor du tourisme, avec des tenues plus légères et des comportements nouveaux. De son côté, l'irruption de l'électro-ménager dans les foyers est montrée comme une conquête féminine... (On n'est pas loin du "Moulinex libère la femme" que la France a connu à cette époque.)

A la mort de Franco succède une époque foisonnante, qui brûle parfois ce qui avait été adoré auparavant. On tourne en dérision la monarchie catholique (du Moyen Age ou de l'époque moderne, hein, attention) et les bonnes soeurs, dans des parodies pas toujours très fines. On présente aussi une vision plus moderne de la société. Les années 1930 ressurgissent, modifiées. L'érotisme est plus présent. On évoque aussi le thème des femmes battues avec, parmi les extraits servant d'illustration, celui d'un film mettant aux prises Carmen Maura et Sergi Lopez, bien plus jeunes qu'aujourd'hui !

Notons que l'auteur du documentaire n'est pas tombé dans la facilité qui aurait consisté (surtout pour la période récente) à collecter des extraits avec des vedettes ou futures vedettes. Il y en a, bien sûr, mais la grande majorité des films sur lesquels s'appuie la démonstration sont inconnus du public français.

Le début du XXIe siècle est marqué par de nouveaux questionnements, notamment sur la place des femmes aux postes de commandement.

Ce n'est pas très long (1h20 environ), c'est rythmé, fort instructif... et parfois très drôle !

23:47 Publié dans Cinéma, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

mardi, 24 juin 2014

Les Soeurs Quispe

Ce film chilien est très original. Il ressemble par moments à un documentaire rural, mais c'est une sorte de polar, dont l'arrière-plan est historique. On nous le précise dès le début : l'histoire s'inspire d'un fait divers qui s'est produit au Chili, en 1974. On ne nous dit bien évidemment pas lequel. Le contexte est celui des débuts de la dictature d'Augusto Pinochet.

Mais l'action se déroule très loin des villes et de leurs turbulences. On est sur l'Altiplano, dans un espace assez aride, balayé par les vents, pas très loin de la frontière argentine.

Les soeurs Quispe étaient quatre, mais ne sont plus que trois, l'aînée ayant disparu. (On comprend par la suite comment et pourquoi.) Justa, (la plus âgée de celles qui restent) joue le rôle de mère de substitution, la véritable étant déjà morte, tout comme le père. Au début, elle incarne la sagesse, mais, petit à petit, on réalise que, face aux nouveautés du moment, elle commence à perdre pied. Signalons qu'elle est incarnée par une petite cousine des vraies soeurs Quispe.

Lucia la cadette est un garçon manqué. Elle s'est parfaitement adaptée au milieu hostile. Elle sait très bien s'occuper des chèvres, au besoin en employant la force. Son passe-temps préféré est la recherche de fossiles, auxquels elle fait la conversation.

La benjamine est la plus jolie des trois, même si elle s'arrange mal. On sent qu'elle aspire à autre chose et qu'elle est fascinée par le monde urbain que pourtant elle redoute. Elle est magnifiquement interprétée par Francisca Gavilan, que l'on avait déjà remarquée il y a deux ans dans Violeta.

Le début du film nous fait découvrir "les travaux et les jours" de ces éleveuses de montagne. Elles doivent gérer un assez gros troupeau de chèvres laitières, auxquelles s'ajoutent quelques ovins. On les suit aux pâturages, pendant la traite et le soir, un moment délicat puisqu'il faut parvenir à récupérer tout le troupeau... sans oublier de séparer (pour la nuit) les petits des mères, pour pouvoir pratiquer la traite le lendemain matin. Des racines et des branches séchées sont utilisées pour élaborer une sorte d'enclos.

On voit aussi les femmes fabriquer (de manière très artisanale) leur fromage, qu'elles consomment et qu'elles vendent, à l'occasion. Elles mangent aussi de la viande de lama. Leur mode de vie est plutôt l'autoconsommation. Si l'on ajoute les vents violents et l'isolement montagnard, on se dit que (l'humidité en moins) l'Aubrac devait un peu ressembler à cela il y a quelques dizaines centaines d'années.

Ce quotidien monotone est perturbé par un mystère, celui de la disparition progressive des "voisins" (qui habitent à des dizaines de kilomètres !) et de leurs troupeaux. Un marchand ambulant assez roublard apporte un élément de réponse : le nouveau gouvernement a imposé une loi anti-érosion, qui vise à l'éradication des troupeaux de montagne, accusés de provoquer la disparition des terres. Derrière, il y a aussi la volonté de contrôler une population en marge... et de "sécuriser" la frontière avec l'Argentine, par où transitent parfois de drôles de citoyens.

Dans la dernière partie, les soeurs sont amenées à prendre une décision capitale. On sent bien qu'au départ, vu leurs tempéraments, elles ne sont pas d'accord, parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes aspirations. La fin est assez surprenante... et très forte.

20:51 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 21 juin 2014

Le Rouergue et la généralité de Montauban au crépuscule du Roi Soleil

L'événement de ce vendredi 20 juin était bien entendu cette passionnante conférence, donnée par l'universitaire toulousain Patrick Ferté, au Centre culturel départemental situé avenue Victor Hugo, à Rodez. Elle accompagne la sortie d'une édition commentée des mémoires rédigés pour l'instruction du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV destiné à lui succéder.

Patrick Ferté a commencé par présenter le contexte de la création de ces documents. Rappelons que Louis XIV, né en 1638, a régné très longtemps (jusqu'en 1715). Il a vu mourir tous ses fils... et presque tous ses petits-fils d'ascendance légitime. (Le seul à lui avoir survécu est Philippe, duc d'Anjou... devenu roi d'Espagne sous le nom de Philippe V... et lointain ancêtre du nouveau roi Philippe VI, tout récemment félicité par le président François Hollande.)

Au départ, sans doute pour pallier un éventuel décès précoce (ils étaient coutumiers à l'époque), c'est aux trois fils de Louis de France (le "Grand Dauphin") qu'était destinée la formation dispensée sous l'autorité de trois personnages : le duc de Beauvillier, l'abbé Fleury et Fénelon. Le premier était ce qu'on pourrait appeler un grand commis de l'Etat. (Il avait de surcroît épousé une fille de Colbert.) A une époque où Louis XIV ne pensait qu'à guerroyer, il a conseillé de signer la paix avec plusieurs des adversaires du royaume de France.

D'après Patrick Ferté, il avait confié l'éducation de ses enfants à l'abbé Fleury, un érudit réputé pour son Histoire ecclésiastique et qui s'intéressait à la pédagogie. Pour les Rouergats, il fut l'abbé de Loc-Dieu (pendant plus de vingt ans), dont il ne se contenta pas de percevoir les revenus. Il aurait reçu ce bénéfice du roi, en récompense de l'éducation de l'un de ses bâtards, le comte de Vermandois (né de la liaison avec Louise de La Vallière).

Il est sans doute moins nécessaire de présenter le troisième homme, ecclésiastique et écrivain réputé, dont le roman Les Aventures de Télémaque (qui était d'abord destiné aux trois princes) fut souvent réédité. Notons qu'il était devenu l'ami du duc de Beauvillier.

C'est donc dans ce contexte que fut commandé un état du royaume. Une liste de 43 thèmes/questions fut adressée à chacun des intendants. Celui de Montauban (Le Pelletier de la Houssaye) avait en charge la plus vaste généralité du royaume, incluant le Rouergue, divisé en trois élections (Villefranche-de-Rouergue, Rodez et Millau). La forme de celles-ci ne laisse d'ailleurs pas de surprendre :

J'ai un peu "bricolé" la reproduction d'une carte datant de 1717, trouvée dans un (excellent) ouvrage collectif, L'Aveyron, une histoire, publié en 2000 :

Durant la conférence, pour faire simple, Patrick Ferté a déclaré que le découpage des élections suivait des lignes orientées nord/sud. On voit qu'en réalité, c'était un peu plus complexe : compte tenu des circonvolutions de la délimitation, Espalion, Calmont et Camboulazet, par exemple, dépendaient de Millau !

Bref, les intendants se sont lancés dans la collecte d'informations, s'appuyant sur des érudits locaux et des correspondants dont nous ne savons rien. Le résultat a été très inégal d'une généralité à l'autre et même à l'intérieur d'une généralité (d'une élection à l'autre). Il semble que, pour le Rouergue, le travail ait été effectué très consciencieusement. Et pourtant, il en a été peu tenu compte, les rapports de ces intendants ayant été rapidement dénigrés et, par la suite, tenus pour quantité négligeable, y compris par des historiens de talent comme Pierre Goubert (qui, d'après P. Ferté, ne s'est pas appuyé dessus pour rédiger sa thèse sur le Beauvaisis).

Le responsable est peut-être, selon P. Ferté, le comte de Boulainvilliers qui, au XVIIIe siècle, voulut publier une synthèse "mise à jour par ses soins" des rapports des intendants. Non seulement il dénigra le travail de ces derniers (sans doute pour se mettre en valeur), mais il commit une foule d'erreurs de transcription, aussi bien au niveau des chiffres que des lettres. Si bien que les historiens qui, plus tard, commencèrent par consulter son ouvrage (L'Etat de la France), attribuèrent aux intendants du règne de Louis XIV (souvent à tort) les erreurs commises par Boulainvilliers. P. Ferté a notamment cité le cas du nombre d'ovins dans l'élection de Millau : annoncé à 20 000 (en 1699) par Boulainvilliers, il était, selon le rapport de l'intendant, de 200 000, évaluation qui semble correspondre à la réalité de l'époque.

Voilà pourquoi P. Ferté a trouvé utile de ressusciter deux textes oubliés, le mémoire de 1699 et son complément de 1713, rédigé par un érudit local, Cathala-Coture. En effet, à Versailles, on avait été visiblement un peu déçu par le premier rapport, très statistique, comportant peu d'anecdotes. Le second fut donc une commande précise. Il est beaucoup plus historique.

En réalité, ce n'est pas deux mais trois textes (voire quatre) qui sont réédités. Durant ses recherches, Patrick Ferté a consulté tous les exemplaires existants du mémoire de 1699. Il y en a une cinquantaine. Tous sauf un se terminent de la même manière, inachevés. C'est finalement à l'Ecole vétérinaire de Lyon qu'il a trouvé un exemplaire intégral, comportant un tableau des conversions de protestants. (Précisons que le mémoire a été élaboré peu après la révocation de l'Edit de Nantes, prononcée en 1685.) Le livre se terminerait par une prose assez savoureuse sur les coutumes locales.

La suite de la conférence a été consacrée au tableau économique du Rouergue qui se dégage de la lecture des deux mémoires. Sans surprise, l'agriculture domine. Les cheptels sont dénombrés avec une précision relative. Si j'ai bien compté, au total, les bovins sont un peu plus de 13 000 dans les trois élections... mais les ovins sont plus de 300 000, particulièrement nombreux dans la circonscription de Millau. La vigne n'est guère développée, la production totale étant trois fois plus faible que dans l'élection de Cahors, si mes souvenirs sont exacts.

Au niveau de l'artisanat, c'est le textile qui occupe la première place. Dans l'ouest, les productions semblent de meilleure qualité. L'élection de Rodez pèse quantitativement, mais les produits ne sont pas réputés. Du côté de Millau, l'activité de ganterie n'apparaît pas à cette époque.

Il est aussi question de l'exploitation du charbon, notamment à Aubin. L'auteur du mémoire se garde toutefois d'évoquer un récent (1692) conflit violent, lié au monopole d'exploitation du "charbon de terre" attribué, dans un premier temps, à la duchesse d'Uzès, avant de lui être retiré, notamment après deux meurtres non élucidés. Le mémoire statistique de 1699 comme le mémoire historique de 1713 n'évoquent pas plus les révoltes de "croquants" qui ont émaillé le XVIIe siècle. Pourquoi ennuyer les princes avec de telles horreurs ?

L'intendant a aussi veillé à mette en valeur l'activité commerciale, qui intéresse au plus haut point le gouvernement, adepte du mercantilisme. On s'est intéressé à la capacité d'autosuffisance de chaque élection. On a relevé le dynamisme du commerce des étoffes... et des fromages, en particulier le Roquefort, qui a déjà excellente réputation à l'époque... et qui se vendait jusqu'à Paris ! P. Ferté a aussi évoqué le commerce des mulets, importés du Poitou, engraissés en Rouergue et revendus parfois jusqu'en Espagne (en Catalogne). C'était un secteur jugé stratégique (en période de guerre) et l'intendant y était très attentif.

Les deux mémoires fourmillent de détails, proposant une estimation jugée assez fiable de la population de la province et des principales villes. En 1699, le Rouergue aurait été peuplé d'un peu moins de 230 000 habitants (80 000 dans l'élection de Villefranche, 85 000 dans celle de Rodez et 64 000 dans celle de Millau). Au niveau des villes, Villefranche-de-Rouergue rivalisait avec Rodez (6 000 habitants chacune), loin devant Millau (3 000 habitants), devancée même par Saint-Geniez-d'Olt (environ 3 500). P. Ferté a toutefois relativisé ces chiffres. Ils sont donnés avec plus ou moins de précision et, concernant les villes, il a quelques doutes sur les limites choisies.

Outre les populations, les enquêteurs ont tenté de recenser tous les édifices religieux... et même les ponts. Il y en aurait 32 (ou 34, je ne sais plus) dans le Rouergue, à l'époque. Ils étaient tous en pierre.

La conférence s'est achevée sur les conséquences de l'hiver 1708-1709, qui s'ajoutait à la guerre de Succession d'Espagne et autres calamités. Le royaume de France est à genoux et le Rouergue souffre particulièrement. Le froid a tué la plupart des noyers et des châtaigniers, privant la population d'un aliment de base et d'un produit commercialisable. Ce fut le cas aussi pour le safran, très présent alors dans l'ouest du département. Lorsque les chênes ont été frappés, c'est la nourriture des porcs qui a disparu. Là encore, furent touchées et l'alimentation des populations et l'activité commerciale, puisque les animaux étaient vendus du côté de Montpellier.

Sous le règne de Louis XV, d'autres crises climatiques ont secoué la province, si bien que le conférencier s'est autorisé à conclure que le "siècle des Lumières" n'a pas été une période brillante pour le Rouergue.

P.S.

Aux amateurs de sensationnel, je signale que le second mémoire développe parfois des thèses étonnantes, comme celle de l'origine larzacienne des différentes dynasties qui ont régné sur la France (les Mérovingiens, les Carolingiens... et même les Capétiens !).

P.S. II

Le plan des deux tomes de l'ouvrage de Patrick Ferté est accessible en ligne, sur le site du CTHS.

01:37 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire

jeudi, 05 juin 2014

D-Day - Normandie 1944

Sorti fort à propos, ce moyen-métrage (de 45 minutes environ) en 3D mêle rigueur historique et technologie de pointe. Plusieurs types d'images sont représentés. On trouve des vues aériennes de la Normandie, des images d'époque (je pense notamment aux abords des plages du Débarquement, avec la présence des dirigeables... c'est très joli en 3D), des scènes jouées et de l'infographie comme ces cartes montrées en plongée et que l'on voit s'animer au fur et à mesure que l'entreprise des Alliés réussit.

C'est propre et bien fait. Le commentaire de François Cluzet s'insère parfaitement dans le film... mais, en dépit de ces qualités, je n'ai pas été emballé. D'abord, j'ai vraiment du mal avec ces lunettes 3D qui obscurcissent ce qui se trouve à l'écran. Ensuite, j'ai trouvé le contenu assez basique, voire banal. A ceux qui ont suivi jadis les cérémonies du cinquantième anniversaire, cela apparaîtra un peu fade. Mais c'est visiblement le (très) grand public que l'on a cherché à toucher.

00:35 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

dimanche, 01 juin 2014

L'Ile de Giovanni

Ce manga croise l'histoire japonaise avec une oeuvre de fiction, Train de nuit dans la voie lactée. C'était le livre préféré de la mère des héros (deux garçons, dont les prénoms sont inspirés de l'oeuvre). Il est devenu le leur et une source de rêveries (superbement matérialisées à l'écran).