lundi, 29 avril 2019

La Miséricorde de la jungle

Cette jungle est une forêt équatoriale, celle qui occupe une partie de la République Démocratique du Congo, l'ex-Zaïre (ancien Congo belge), voisin du Rwanda. C'est de ce pays-ci qu'est originaire le réalisateur Joël Karelezi, rescapé du génocide de 1994. L'intrigue se déroule en 1998, entre les régions Kivu et Kasaï :

On suit les pérégrinations de deux soldats rwandais. A ma gauche se trouve Xavier, un sergent engagé il y a des années de cela. C'est un Rwandais de l'extérieur, sans doute tutsi, qui a presque toujours vécu dans un camp de réfugiés et qui a rejoint le FPR de Paul Kagamé, qui a fini par prendre le pouvoir en 1994. Il est resté dans l'armée pour poursuivre les génocidaires hutus qui se sont enfuis dans les pays voisins, en particulier en RDC. Dans le rôle, Marc Zinga (vu récemment dans Nos Patriotes et Bienvenue à Marly-Gomont) est formidable.

A ma droite voici Faustin, un jeune paysan dont presque toute la famille a été exterminée en 1994. Il vient de se marier mais n'a pas de quoi assurer la survie de son ménage. Stéphane Bak, jusque ici cantonné à des seconds rôles, réussit à incarner assez subtilement un personnage en évolution.

Le troisième personnage principal est la forêt dense, humide. On y croise (ou entend) des animaux sauvages, on y souffre de la faim, de la chaleur, de la fatigue, de la soif... et des moustiques. Mais les prédateurs les plus dangereux sont sans conteste les humains. Nos deux soldats pourchassent les fuyards hutus, tout en affrontant les troupes congolaises (et leurs alliées angolaises et zimbabwéennes) ou, à l'occasion, les rebelles de l'est du pays, qui leur sont tout aussi hostiles. C'est, qu'au-delà des rivalités nationales et ethniques, il est question du contrôle des ressources naturelles.

Le film se révèle intelligent à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il évite de déresponsabiliser les protagonistes africains en chargeant les Occidentaux de tous les maux. Ensuite, il tente de démontrer que, quel que soit le camp, cette guerre conduit les hommes qui la mènent à commettre des horreurs. Les personnages les plus positifs sont les paysans (non combattants), ceux du village qui recueillent les deux soldats perdus et ceux que l'on voit à la toute fin.

Entre temps, on aura suivi les déambulations de Xavier et Faustin. Au départ, le sergent expérimenté mène la vie dure au petit nouveau, assez imprudent et pas très résistant. Le troufion va s'endurcir et se révéler utile à son chef. Je ne peux pas tout dire ici, mais sachez que l'histoire est un peu celle d'un passage de témoin. La compréhension de l'avant-dernière scène (un peu absconse à première vue) donne tout son sens à la fin du film.

ATTENTION ! LA SUITE RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS QU'IL VAUT MIEUX NE PAS CONNAÎTRE AVANT D'ALLER VOIR LE FILM.

La scène du début est tronquée. Elle montre un soldat en treillis pourchassant (avec difficulté) un fuyard armé, qu'il finit presque par rejoindre. 1h20 plus tard, on en découvre les tenants et les aboutissants. Une nuit, au camp rwandais que Xavier et Faustin ont fini par rejoindre, des coups de feu éclatent. Comme les adversaires congolais, angolais et zimbabwéens ne se trouvent pas loin, on est tenté de penser que les gardiens retrouvés morts ont été abattus par ces ennemis. Xavier se lance à leur poursuite... et on ne voit qu'un seul fuyard, dont on finit par apercevoir le visage : il s'agit de Faustin, que les militaires rwandais avaient tabassé lorsqu'il était arrivé au camp. Il s'est donc échappé de l'infirmerie et a tué les gardes. Voilà pourquoi, lorsqu'il le reconnaît, Xavier baisse la garde et se laisse tirer dessus. Voilà pourquoi aussi le fuyard, lorsqu'il s'approche de son adversaire à terre, ne l'achève pas.

22:58 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

vendredi, 26 avril 2019

Sergio & Sergei

A partir d'anecdotes réelles (des radio-amateurs ont bien communiqué avec différentes stations spatiales), Ernesto Daranas a construit une intrigue originale, autour d'une jeune femme se remémorant son enfance, à la fin de la Guerre froide. Elle idolâtre son père (veuf), Sergio, un professeur d'université cubain, "communiste réformiste" qui n'ose pas trop le dire. Celui-ci est en outre radio-amateur, comme son défunt père. Il communique régulièrement avec un habitant de Miami. Un jour, à l'autre bout des ondes, il tombe sur un interlocuteur parlant russe, seul dans l'espace : Sergei.

C'est d'abord une comédie, qui tourne en dérision le totalitarisme cubain (qui considère Gorbatchev comme un traître). Sergio est l'objet d'une surveillance intensive de la part d'un fonctionnaire communiste pur et dur, à la fois stupide et acharné, dont les déboires font la joie des spectateurs.

C'est aussi un tableau du Cuba de la débrouille. Le pays ne bénéficie plus des aides des "pays frères", qui n'existent plus (ou qui ont changé de nom et d'orientation politique). La population souffre de pénuries. Alors on traficote, on consomme son rhum artisanal (qu'on revend, à l'occasion), on fabrique discrètement des cigares... et l'on compte sur l'envoi de colis de la part des expatriés. C'est filmé dans des tons chauds, pas avec un point de vue misérabiliste.

La qualité de la mise en scène se vérifie au niveau des scènes "spatiales" (à l'intérieur et l'extérieur de Mir). Le réalisateur a pu profiter d'un studio barcelonais et, franchement, même si ce n'est pas du niveau de Gravity, c'est du bon boulot.

Histoire d'épicer le tout, E. Daranas a ajouté une romance naissante entre le prof de fac et une étudiante très indépendante... et ravissante. Mais Sergio a un peu la tête dans les étoiles. Dans le même temps, de plus en plus de Cubains songent à quitter le nouveau paradis du communisme pour rejoindre les Etats-Unis. C'est ce dont s'occupe Hall, le meilleur ami de Sergio, interprété par A.J. Buckley, que les téléspectateurs français ont pu découvrir jadis dans Les Experts Manhattan.

Au final, cela donne une comédie historique douce-amère, bien filmée.

15:14 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 22 avril 2019

Santiago, Italia

Le titre de ce documentaire peut paraître étrange : il semble évoquer une ville située en Italie, alors qu'il s'agit de la capitale du Chili. La raison en est qu'une fraction du territoire de cette cité est bien italien : celui de l'ambassade. En septembre 1973, des opposants au coup d'Etat de Pinochet s'y sont réfugiés.

Le réalisateur Nanni Moretti commence par évoquer la présidence d'Allende, élu de justesse en 1970 après trois tentatives infructueuses. Des images d'archive ressuscitent cet homme de gauche intègre, qui avait sans doute autant de soucis avec sa majorité hétéroclite qu'avec son opposition (soutenue par les Etats-Unis).

Arrive ensuite le coup d'Etat militaire (qu'en Amérique du Sud on appelle Golpe). Les témoignages permettent de comprendre la sidération d'une partie de la population, pendant qu'une autre part se réjouit ouvertement. Moretti n'élude pas le passage douloureux sur le suicide d'Allende. Même s'il donne la parole à un des derniers tenants de la thèse de l'assassinat, le réalisateur choisit plutôt de tenter d'expliquer les raisons du suicide, en s'appuyant sur des rescapés lucides. Notons qu'il a aussi interrogé d'anciens officiers de l'époque... qui ne regrettent rien.

C'est à ce moment-là que le documentaire quitte la grande histoire pour la petite, celle de militants de gauche qui ont tout fait pour échapper à l'armée. Dans un premier temps, celle-ci n'a pas mené une surveillance minutieuse des abords des missions diplomatiques, qui ont ainsi pu accueillir des milliers de personnes. Celle d'Italie était une propriété protégée par un mur d'environ deux mètres de hauteur. Celui qu'on voit dans le film est plus élevé : le gouvernement l'a (par la suite) fait rehausser d'un bon mètre. On sourit en entendant ces témoins parler de leurs efforts pour franchir le mur, ou aider quelqu'un à le faire. L'un d'entre eux se réjouit d'avoir suivi des cours de gym, lui qui pourtant n'aimait pas cela... Un autre révèle que des personnes bien intentionnées avaient descellé quelques pierres pour former un petit escalier de fortune. Une dernière évoque la stupeur du garde enfin posté dans l'angle mort de la bâtisse.

L'étape suivante est la description de la vie à l'intérieur de l'ambassade. Entre 250 et 300 personnes s'y retrouvent entassées. Fort heureusement, un grand jardin... et une piscine rendent le séjour plus supportable. A l'intérieur, pour le coucher, on opère une stricte répartition : les hommes célibataires au rez-de-chaussée, les familles avec leurs enfants au premier étage et les femmes célibataires au second. D'après certains témoignages, il semble que la bâtisse ait connu de nombreux mouvements nocturnes...

Enfin, le gouvernement italien ayant attribué des visas, les réfugiés ont pu quitter l'ambassade pour l'Europe, d'où ils pensaient revenir rapidement. La majorité d'entre eux a fait souche en Italie, ce qu'on découvre dans les vingt dernières minutes. Ils ont constitué une main-d'oeuvre bien accueillie sur place, d'autant qu'on a veillé à les placer dans des régions où des "partis frères" (communiste, socialiste) étaient bien implantés. La solidarité politique a fait le reste.

Même si j'ai trouvé le début un peu laborieux, j'ai finalement été captivé par ce documentaire, rigoureusement construit, nourri de témoignages intéressants, parfois émouvants. Par un curieux hasard de la programmation, le film est sorti en France à peu près en même temps que Companeros, qui évoque les méfaits de la dictature militaire en Uruguay à la même époque.

23:46 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

La Mappa Mundi à Albi

Elle est conservée à la médiathèque d'Albi. Depuis 2015, elle est inscrite à l'Unesco sur le Registre Mémoire du Monde, tout comme la tapisserie de Bayeux, la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et l'Appel du 18 juin 1940. Sur le site, on peut d'ailleurs télécharger un dossier fort instructif.

Pour compléter ses connaissances, on peut se rendre à la Maison du Vieil Alby, une ancienne demeure privée, rachetée par la commune il y a plus de quarante ans de cela, restaurée et devenue le siège de l'Association pour la sauvegarde du Vieil Alby. Elle se trouve à moins de dix minutes (à pieds) de la cathédrale Sainte-Cécile.

Au premier étage se trouve une exposition permanente consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec, en particulier à ses séjours au château du Bosc, bien connu des Aveyronnais. C'est un utile complément à la visite du musée qui lui est dédié. Au second étage (celui auquel se trouvait jadis le grenier ouvert) a été aménagée une petite salle de projection, où a été disposée une exposition temporaire (visible jusque fin avril, si je ne m'abuse) consacrée à la Mappa Mundi albigeoise.

J'ai ajouté l'adjectif, parce que "mappa mundi" est en réalité une appellation, qui qualifie les anciennes cartes censées représenter le monde connu. On en voit quelques-unes sur deux des dix panneaux de l'exposition (les 8e et 9e). Le tout premier de l'ensemble évoque le contexte de la création, le deuxième les matériaux (parchemin, encres) utilisés à l'époque. Le troisième est d'ordre descriptif, indiquant les régions et cours d'eau représentés. C'est sur les panneaux 5,6 et 7 que la création du manuscrit et de la carte est abordée. Si l'origine remonte au VIIIe siècle, il y a eu des ajouts au cours du Moyen Age et de l'époque moderne.

Pour deux euros, on a accès aux deux expos. Elles sont modestes, mais elles méritent le détour.

14:39 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, culture, actualité, actualités, art, occitanie, actu, actualite, actualites

dimanche, 21 avril 2019

Companeros

Intitulé La noche de 12 anos ("La nuit de douze ans") dans sa version originale, ce film uruguayen narre le sort de trois révolutionnaires tupamaros (communistes), que la dictature militaire a emprisonnés et tenté de briser, entre 1973 et 1985.

C'est une fiction très documentée... et militante. Le réalisateur est en empathie avec les trois héros, tellement même qu'il passe très très vite sur les crimes auxquels certains d'entre eux ont participé. Ceci dit, quand on voit ensuite ce qu'ils ont enduré, on comprend que le souci principal soit de dénoncer la dictature sanguinaire qui a sévi jadis en Uruguay.

Le début de l'histoire donne un bon aperçu de ce que sera le film. Il mêle violence et traits d'humour, le tout servi par une réalisation parfois inventive. On découvre les héros en prison, au moment de leur extraction pour une destination inconnue. C'est filmé en tourniquet depuis la cage centrale des matons. Détail cocasse : durant le transport en camion, l'un d'entre eux ressent une fulgurante envie de déféquer...

Dans un premier temps, les rebelles ont été torturés physiquement. On a tenté de leur arracher des informations (méthode qui avait réussi avec l'un de leurs chefs, ce que le film ne dit pas). Devant l'inefficacité des sévices physiques, les militaires sont passés à la torture mentale. Le but était de briser ces hommes fiers et aux convictions profondément ancrées en eux. On les masque, on les déplace, on les frappe, on les déshabille, on les prive de nourriture voire on leur pisse dessus. A l'instar des geôliers, la mise en scène est imaginative et réussit à nous faire toucher du doigt ce qu'ont ressenti les trois prisonniers. Dans certaines scènes, c'est du niveau de Hunger.

C'est lié aussi à la qualité de l'interprétation. Antonio de la Torre (rappelez-vous : Que Dios nos perdone), Chino Darin et Alfonso Tort incarnent avec brio Mujica le perturbé, Rosencof l'écrivain et Huidobro le matheux. Vu le degré d'isolement qu'on leur impose, leur salut se trouve dans leur tête, dans les souvenirs heureux, les rêves... et un système discret de communication (quand c'est possible). Le problème est que ce qu'ils subissent finit par déformer leurs souvenirs voire leur faire prendre pour réel ce qui ne l'est pas. Ici, la mise en scène est brillante, bien servie par le montage.

Fort heureusement, le propos du film n'est pas toujours dramatique. Il y a cette séquence drôlissime quand il s'agit de décider s'il faut détacher un détenu pour lui permettre de déféquer assis. Cela part du troufion de base pour remonter jusqu'au commandant de la caserne ! Il y a aussi ces moments d'humanité, autour de l'écriture de lettres d'amour, qui va rapprocher l'un des prisonniers de certains militaires pas complètement obtus. Et j'ai été touché par la conclusion, pleine d'émotion.

C'est un film à voir.

14:27 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 20 avril 2019

Culture "ncisesque"

Vendredi, M6 a poursuivi la diffusion de la quinzième saison de la série NCIS. L'épisode 17, intitulé "Un coup de massue", démarre par un clin d'oeil à une émission très populaire aux Etats-Unis (ainsi qu'auprès de certains membres de l'équipe d'enquêteurs) :

L'émission American Pickers est diffusée sur la chaîne History. Elle suit des sortes d'antiquaires en déplacement. Leur boutique est située dans une toute petite ville, LeClaire, dans l'Etat de l'Iowa, aux confins de l'Illinois :

Le nom de cette ville ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu'elle jouit d'une incontestable renommée. Tous les amateurs d'histoire de la conquête de l'ouest savent qu'elle est la ville de naissance d'un certains William Cody, alias Buffalo Bill (en 1846).

Mais, aux yeux d'un lecteur hexagonal, c'est le nom même de cette ville qui suscite des questions. Il est un vestige de la présence française en Amérique du Nord. La ville a été baptisée ainsi en hommage à Antoine Le Claire, qui fut, entre autres, commerçant et interprète pour l'armée américaine. Il était le fils (métis) du Français du Canada François Le Claire et d'une Indienne.

Ce n'est pas le seul intérêt anecdotique de cet épisode, dont l'intrigue policière n'est pas particulièrement élaborée. En se rendant chez les brocanteurs, dans la petite ville, pour enquêter, l'équipe de Gibbs fouille dans le fatras d'objets à vendre. La jeune Bishop a un coup de coeur pour une vieille agrafeuse, tandis que son patron semble soudainement très intéressé par un mystérieux petit objet :

Si les gags autour des agrafeuses constituent l'un des fils rouges de l'épisode (avec l'introduction d'un personnage destiné à prendre davantage de place par la suite), l'explication du mystère concernant la petite pièce n'intervient qu'en toute fin d'histoire...

23:02 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

jeudi, 18 avril 2019

Alleluia !

Le mois dernier, je m'étais inquiété que la plaque de verre portant les noms des morts pour la France ruthénois de la Première Guerre mondiale n'ait toujours pas été réparée, quatre mois après sa mystérieuse détérioration. Les réparations étaient-elles déjà programmées à ce moment-là ou bien une bonne âme de la mairie de Rodez a-t-elle été inspirée par la lecture du billet ? Toujours est-il qu'aujourd'hui, en me baladant avenue Victor-Hugo, j'ai pu constater du changement :

Vous n'avez pas la berlue. La plaque feuilletée, sur laquelle les noms n'étaient plus lisibles, a été remplacée, comme le confirme ce zoom :

Les cérémonies du 8 mai pourront donc inclure sans honte un passage par ce monument, sur lequel figurent aussi les noms des victimes ruthénoises du second conflit mondial.

Deux questions restent en suspens : quelle était la cause de la dégradation du monument ? Combien a coûté sa réhabilitation ?

21:13 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

mercredi, 17 avril 2019

Le Vent de la liberté

Ce film de Guerre froide nous conte une histoire vraie, celle de deux familles de (petite) classe moyenne, qui songent à fuir la RDA (l'Allemagne communiste) en 1979. Ils habitent quelque part dans le Sud du pays, pas très loin de la frontière avec la RFA (côté Bavière), qu'ils ambitionnent de franchir par les airs, en ballon.

Le début relate l'échec de la première tentative. Même si l'on se doute bien qu'il y a peu de chances qu'ils rencontrent le succès au bout d'un quart d'heure (alors que le film est censé durer deux heures), on suit avec attention voire angoisse le vol du premier ballon... et le retour (discret) à la case départ. Cette longue introduction vaut aussi pour la description de climat de suspicion générale qui sévissait à l'époque. Entre policiers en civil et écoutes téléphoniques, tout le monde pouvait se croire espionné.

Ils ne le réalisent pas tout de suite, mais les héros ont été très imprudents. Ils ont laissé trop d'indices derrière eux, indices que la Stasi va s'évertuer à exploiter pour tenter de remonter jusqu'aux potentiels fuyards. La suite prend donc la forme d'un suspens très bien mené. La police politique est-allemande était redoutable, mais ne disposait que des moyens de son époque. On nous montre des agents scrupuleux, méthodiques, qui mettent du temps à démêler le vrai du faux dans les pistes qui s'ouvrent devant eux. Le personnage de l'officier enquêteur est particulièrement bien campé, avec un zeste d'humour pince-sans-rire, sarcastique, qui détonne dans le monde des ternes bureaucrates soumis au régime.

Le film mérite aussi le détour pour la manière dont il dépeint la vie quotidienne de gens plutôt ordinaires, avec leurs tracas et leurs faiblesses. Les héros de l'histoire ne sont ni particulièrement intelligents, ni dotés d'une trempe extraordinaire. Cela donne plus de force à l'intrigue.

La fin est trépidante, abusant toutefois du "juste-à-temps", un peu comme dans Argo. Mais cela reste une belle histoire, un éloge de la liberté à savourer à notre époque, qui voit grossir les mouvements extrémistes de tout bord.

22:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films

jeudi, 04 avril 2019

Marie Stuart, reine d'Ecosse

J'ai enfin pu voir ce drame historique, un brin romancé. L'action se déroule dans la seconde moitié du XVIe siècle, en Grande-Bretagne, alors agitée par les affrontements religieux, entre catholiques et protestants. A cela s'ajoutent des rivalités politiques et la question de la place des femmes dans cette société de mâles dominants.

L'intrigue oppose deux personnages aux personnalités affirmées, mais différentes. A ma droite se trouve Marie Stuart, la catholique, la "Française", la flamboyante. Veuve du roi de France François II (un des fils de Catherine de Médicis), elle revient dans une Ecosse qui bascule dans le calvinisme... et où son demi-frère s'accommodait fort bien de son absence. Elle est brillamment interprétée par Saoirse Ronan, qui trace sa route depuis Les Chemins de la liberté et The Grand Budapest Hotel.

A ma gauche se trouve Elizabeth, l'une des filles du roi Henri VIII et donc apparentée à Marie Stuart (la soeur aînée d'Henri VIII, Marguerite Tudor, est la grand-mère de Marie). Dans le rôle, Margot Robbie (déjà formidable dans Moi, Tonya) est méconnaissable. Elle s'est littéralement fondue dans son personnage, plus ingrat, mais doté d'un meilleur sens politique que Marie Stuart.

Le film vaut donc pour ces deux beaux numéros d'actrices et (pour ceux que cela intéresse), pour le contexte de lutte politique et religieuse. C'est aussi une réflexion sur les femmes et le pouvoir. Dans leur milieu, les mariages sont arrangés. Ces princesses (puis reines) sont d'excellents partis, voire des proies de premier choix pour l'ambitieux qui cherche à atteindre le pouvoir par leur intermédiaire. L'amour authentique et durable n'a pas vraiment sa place dans ce monde impitoyable. Le film aborde toutes ces questions et prend le temps de montrer l'évolution des personnages, les principaux comme certains secondaires (masculins). Même si le rythme est un peu lent, je trouve que c'est une belle réussite.

12:33 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 18 février 2019

Vice

Le titre du nouveau film d'Adam McKay (auquel on doit The Big Short) est à double sens : c'est la contraction de "vice-président", la fonction occupée par Richard Cheney sous George W. Bush, entre 2001 et 2009... et c'est un adjectif, qui peut être traduit par "vicieux" en français. C'est dire que ce biopic ne prend pas le chemin du regard distancié. C'est un mélange de documentaire et de fiction, à charge.

L'histoire entremêle deux trames chronologiques. On découvre le jeune Cheney au début des années 1960, étudiant alcoolique. Dans le même temps, on nous présente le rôle décisif tenu par le vice-président, à partir des attentats islamistes du 11 septembre 2001. Les retours en arrière sont chargés de montrer comment un type très ordinaire va devenir l'homme le plus puissant du pays (selon l'auteur), tandis que la trame principale met en exergue son action contemporaine, éminemment néfaste.

Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette histoire que les deux futurs acolytes (Bush Jr et Cheney) soient des alcooliques repentis, le premier parce qu'il a rencontré Dieu, le second parce qu'il a voulu garder son épouse. Celle-ci est incarnée par Amy Adams et c'est sans doute le personnage le plus romanesque de ce film, celui d'une femme intelligente, lucide, patriote et conservatrice, qui a mis sur orbite son balourd de mari, lequel a beaucoup appris au contact de chacals de la politique, finissant par tirer les ficelles, à Washington.

Je n'ai par contre pas été très emballé par la prestation de Christian Bale. Pourtant, sur le plan physique, il finit par ressembler étrangement au vrai Cheney. Mais on sent trop la présence des prothèses et la grimace du visage est vraiment forcée. Si l'on cherche le meilleur comédien, on peut se tourner vers Steve Carell, qui interprète Donald Rumsfeld, une autre enflure républicaine, qui fut le mentor de Cheney, avant de découvrir que l'élève avait dépassé le maître.

L'avidité et le cynisme de la faune républicaine (qui a fait ses premiers pas sous Richard Nixon) est très bien rendue par le film, tout comme la tentative de faire du président (et de son colistier) le chef d'un exécutif fort. Mais les diverses influences qui s'exerçaient sur les dirigeants de la droite ne sont qu'esquissées. Ainsi, même si l'on comprend que Cheney n'était pas un religieux (préférant rester proche de sa fille homosexuelle que gagner l'électorat ultra-conservateur), l'imprégnation chrétienne de George W. Bush est totalement absente du film ! Un comble quand on sait que le président faisait débuter nombre de réunions par... une prière. De la même manière, on ne comprend pas l'une des motivations de ceux qui ont voulu remodeler le Moyen-Orient : y implanter des démocraties pro-américaines stables. Les néo-conservateurs sont réduits à un groupe de complotistes hauts placés, certains très sensibles aux intérêts pétroliers. Là encore, on perçoit les lacunes du scénario, qui ne nous fait pas comprendre comment un étudiant médiocre a pu devenir PDG d'une firme comme Halliburton.

Le film tente d'expliquer une grande part de la vie politique américaine par la vie privée des principaux acteurs (la vie familiale et les réseaux d'amitié). C'est ce que l'on pourrait appeler du "gauchisme pipole". L'auteur semble en être conscient, puisque, juste après le début du générique de fin, il a inséré une scène assez drôle, où plusieurs personnages commentent le film qui vient de s'achever.

J'ai aussi été gêné par l'alternance de scènes de fiction et d'extraits de documents d'actualité, sans que la distinction soit bien établie entre les deux. J'ai par contre apprécié que l'histoire nous soit racontée du point de vue d'un jeune père de famille, ancien soldat de l'US Army envoyé au Moyen-Orient et qui va jouer un rôle déterminant dans la vie du vice-président... d'une manière que je me garderai bien de révéler.

Cela vous donne une idée du caractère hétéroclite de ce film. C'est une assez bonne dénonciation d'une équipe politique qui a foutu le bordel au Moyen-Orient, mais cela manque de rigueur.

21:36 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 15 février 2019

La Favorite

Le film aurait dû s'intituler "Les Favorites", vu qu'il y est question (entre autres choses) de la rivalité de deux femmes pour décrocher/conserver la place de conseillère privilégiée de la reine Anne de Grande-Bretagne. Les deux intrigantes, la duchesse de Malborough (ancêtre de Winston Churchill !) et sa cousine Abigail, ont bien existé, tout comme la souveraine, bien entendu.

Tout tourne autour des trois femmes, campées par d'excellentes actrices (toutes trois nommées aux Oscar). La reine a les traits d'Olivia Colman, jadis abonnée aux seconds rôles, et que le grand public a réellement découverte grâce à la série Broadchurch. Ici, elle incarne une vieille enfant gâtée, goinfre, malpropre et cyclothymique, que la mort successive de tous ses enfants a sans doute rendue à moitié dingue :

La favorite en titre est Lady Sarah, une brune intelligente, opiniâtre, un brin cassante... et diablement excitante : elle a les traits, le corps et la diction de la délicieuse Rachel Weisz. (C'est évidemment à savourer en version originale sous-titrée.) Alors qu'elle n'est que le troisième choix de la production, elle étincelle dans le rôle, qu'on croirait écrit pour elle :

Sa rivale est sa propre cousine Abigail, dont la famille est ruinée... et qui a subi quelques avanies dans sa jeune existence. La ridicule oie blanche va petit à petit se muer en redoutable rapace de la cour. Elle est brillamment interprétée par Emma Stone, qui confirme tout le bien qu'on pensait déjà d'elle :

Chaque personnage (et donc chaque actrice) a ses moments de bravoure. La reine surprend par ses brusques changements d'humeur, Olivia Colman réussissant à nous faire saisir les tourments qui la hantent. Lady Sarah est sublime d'intensité, discrète et efficace dans les coulisses du Parlement, arrogante dans les salons, dangereuse une arme à la main. Quant à Abigail, elle se révèle particulièrement douée pour la sournoiserie. Elle joue de sa faiblesse présumée pour manipuler femmes et hommes. J'ai particulièrement aimé les scènes de couple (en formation) avec Samuel Masham (Joe Alwyn). C'est que l'héroïne tient remarquablement bien le manche !

Voilà qui m'amène à une autre grande réussite de cette œuvre : le dépoussiérage du film de costumes. Oh, certes, on touche du doigt la magnificence, le clinquant de la décoration, la délicatesse des étoffes prestigieuses. Mais, fort heureusement, on ne nous cache pas les aspects triviaux de l'existence. Le langage est aussi parfois très cru, ce qui donne encore plus de couleur à cette histoire, tournée avec une lumière naturelle. De jour, cela ne se remarque guère. Mais, pour les scènes se déroulant le soir ou la nuit, l'éclairage aux chandelles donne des résultats de toute beauté. Par contre, je n'ai pas apprécié les effets déformants donnés à certains plans. Ils n'apportent rien à l'histoire, d'autant que la mise en scène est la plupart du temps brillante. On a la confirmation (pour ceux qui en doutaient) que Yorgos Lanthimos (auquel on doit The Lobster) est l'un des plus talentueux réalisateurs de sa génération.

Je termine par une grosse réserve scénaristique.

J'ai gardé pour la fin ce bémol à mon enthousiasme. Attention donc si vous n'avez pas encore vu le film. Dans les lignes qui suivent, je vais révéler des éléments clés de l'intrigue.

Si le fond de l'histoire tourne autour du pouvoir et de la place des femmes dans la haute société britannique du début du XVIIIe siècle, un autre versant important traite de l'amour homosexuel, celui qui lie la reine Anne à Lady Sarah et celui que la reine croit voir naître avec Abigail. Si, sur un plan dramatique, cet aspect donne plus de force à l'intrigue, sur le plan historique, je n'ai rien trouvé qui puisse accréditer cette rumeur. Concernant les relations entre Anne et ses favorites, les historiens parlent de forte amitié, jamais de sexe. Alors ? Pudibonderie ? Autocensure ?... ou invention des scénaristes ?

21:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 10 février 2019

Green Book

Ce "livre vert" est un guide de voyage créé aux Etats-Unis pendant la période de ségrégation et destiné aux Afro-américains désireux d'éviter les désagréments d'hôteliers et restaurateurs indélicats racistes. (Aux curieux, je signale que la version de 1949 est disponible en ligne.) Il n'a donc rien à voir avec le livre vert de feu Mouammar Kadhafi, le risque de confusion (aux yeux du public francophone cultivé) expliquant sans doute que le film soit sorti avec son titre original.

Cette histoire "inspirée de faits réels" met en scène plusieurs communautés. On découvre d'abord le milieu italo-américain, dans lequel évolue Tony Lip, un homme de main des mafieux new-yorkais, qui a certes le coup de poing facile, mais qu'on nous présente comme un brave type. Dans le rôle, Viggo Mortensen est stupéfiant de vérité.

Il va se retrouver face à Don Shirley, un pianiste noir virtuose, élitiste et guindé, formidablement incarné par Mahershala Ali (vu récemment dans Free State of Jones et Les Figures de l'ombre). Entre les deux héros, c'est un peu le choc des cultures, le paradoxe étant que c'est l'homme noir qui est raffiné, le Blanc étant un rustaud... mais un rustaud qui connaît le culture populaire black. La première partie met plutôt en scène les différences (non "raciales") entre les deux personnages, notamment pendant les trajets en voiture. L'une des scènes marquantes est celle qui fait intervenir du poulet frit... Tony/Viggo s'y révèle insupportablement goinfre.

On attend bien sûr le moment où, ayant quitté les Etats (officiellement) non ségrégationnistes, les héros vont débarquer dans le "Deep South", où il est inconcevable qu'un "nègre" commande un Blanc. Fini les hôtels chics pour le pianiste, qui va davantage côtoyer les Afro-américains moyens, en général pauvres. Le contraste avec les salles de spectacle et les grandes demeures où il se produit est saisissant. Là, tout n'est que luxe, calme et volupté... blanches.

A partir de là, c'est un peu balisé : le pianiste noir subit les marques de racisme, son chauffeur blanc, pas très "Black Friendly" de prime abord, s'attache à lui et lui sauve la mise à plusieurs reprises. De son côté, Shirley se décoince un peu... et file un coup de main à son employé quand il peine à écrire à son épouse. On se dirige vers une fin assez prévisible, mais belle quand même, l'apogée se situant (pour moi) dans le petit bar noir, lors d'une séquence de toute beauté.

Au niveau de la réalisation, c'est très classique. N'attendez pas de recherche particulière au niveau de la mise en scène. Mais c'est du travail soigné, avec de beaux décors et des éclairages superbes. Les dialogues (que j'ai pu savourer en V.O. à Rodez) sont très bien écrits avec, cerise sur le gâteau, beaucoup de traits d'humour (où l'on retrouve la patte de Peter Farrely).

17:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, cinéma, cinema, film, films

samedi, 09 février 2019

L'Intervention

Ce film de guerre assez austère relate les circonstances dans lesquelles s'est illustrée une unité spéciale de la gendarmerie, ancêtre du GIGN. L'action se déroule en 1976, alors que la majorité de l'Afrique est décolonisée... mais pas le Territoire français des Afars et des Issas, stratégiquement placé à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb. On est en pleine Guerre froide. Le bloc communiste se porte bien et même progresse en Afrique.

L'ambiance des seventies est bien restituée par la musique d'accompagnement et la pratique de l'écran partagé (au début). Certains apprécieront aussi les tenues vestimentaires et les coupes de cheveux...

Les héros sont une bande de gendarmes atypiques, du genre doués mais francs-tireurs. On sent les références aux films américains. Cette unité spéciale est envoyée sur une base de la Légion, alors qu'un bus scolaire a été détourné par des indépendantistes djiboutiens. La prise d'otage est filmée de manière spectaculaire.

C'est alors qu'intervient un autre personnage important, celui de l'institutrice des enfants. Elle est incarnée par Olga Kurylenko, qu'on a coiffée et habillée comme un clone de Sophie Marceau. La belle et courageuse enseignante rejoint les enfants, mais se place sous la menace des preneurs d'otages, qui ne sont toutefois pas tous présentés comme des brutes sanguinaires.

La tension remonte dès que les commandos de gendarmerie se mettent en place, à l'insu des Djiboutiens. C'est très bien foutu, alors que quelques maladresses, au début, m'avaient fait craindre le pire. Les acteurs sont bons. On sent peser la chaleur et les odeurs moites (y compris celles de pets...). Ces hommes courageux et intelligents vont tenter de réaliser un exploit, alors que presque tout semble se liguer contre eux, y compris le général de la Légion et la conseillère Afrique de l'Elysée, personnages en lesquels on retrouve de vieilles connaissances : Vincent Perez et Josiane Balasko, pour mon plus grand plaisir.

Même si elle est un brin hollywoodienne sur la fin, cette histoire se suit avec grand plaisir.

00:57 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, cinéma, cinema, film, films

lundi, 31 décembre 2018

Lucky Luke 1975 - 2018

L'homme qui tire plus vite que son ombre fait doublement l'actualité en cette fin d'année 2018. En novembre dernier est sorti un nouvel album, Un Cow-boy à Paris. Fin décembre a débuté la publication d'une intégrale (chez les marchands de journaux), le premier volume (La Guérison des Dalton, datant de 1975) étant vendu pour la modique somme de 1,99 euro.

La création du dernier album a bénéficié de l'arrivée d'un nouveau scénariste, Jul, un ancien de Charlie Hebdo qui s'est fait connaître du grand public par sa série Silex and the City. Ce spécialiste d'anachronisme semblait tout désigné pour prendre la suite (lointaine) de René Goscinny.

Un Cow-boy à Paris est donc une bande dessinée proprement réalisée, dont le graphisme respecte les codes de la série et dont le scénario (et les dialogues) est émaillé de clins d'oeil. Il est ainsi régulièrement fait allusion à la future Tour Eiffel (sans la mentionner, puisqu'elle n'existe pas encore à l'époque où se déroule l'histoire), notamment à travers le personnage de Frédéric Auguste Bartholdi (co-créateur de la Statue de la Liberté, avec Gustave Eiffel), que Lucky Luke rencontre à plusieurs reprises :

La première partie de l'histoire repose sur les clichés courant sur le far-west. On y croise des cow-boys, des Indiens, un directeur de prison ambitieux au possible. Les auteurs y soulignent aussi le sens commercial de certains personnages (avec les débuts du merchandising). Les gags (comme celui qui fait prendre la flamme de la statue pour une enseigne de glacier) fonctionnent plus ou moins bien.

La seconde partie de l'histoire se déroule en France. Eh, oui ! Lucky Luke a franchi l'Atlantique... avec Jolly Jumper. Je trouve cette partie plus réussie, avec un portrait caustique du Paris de la Ve des débuts de la IIIe République. Au sortir de la gare, le héros croise des habitants qui font souvent la gueule. Son premier contact avec un garçon de café n'est pas des plus amicaux. La séquence de l'hippodrome est assez savoureuse, certaines vignettes étant particulièrement réussies :

Hélas pour cet album, la ressortie d'une ancienne histoire, qui date de l'époque flamboyante de la collaboration entre Morris et Goscinny, joue plutôt en faveur de La Guérison des Dalton. Je l'avais sans doute déjà lue il y a des dizaines d'années, mais je ne possédais pas l'album. En le relisant, je me suis mis à rire tout seul, tant certains gags sont réussis.

C'est dû à l'introduction d'un personnage très spécial, le professeur Otto von Himbeergeist, un précurseur de la psychanalyse, capable de chambouler le mental d'un directeur de prison, de nombreux criminels... et même de Lucky Luke et de Rantanplan. Celui-ci y accomplit peut-être le plus bel exploit de sa carrière de chien le plus bête de l'Ouest !

Les dialogues sont évidemment nourris de jeux de mots... et d'allusions parfois assez fines. Ainsi, lorsque le professeur européen s'exprime devant l'Institut scientifique de New York, il rencontre une certaine opposition, l'un des membres de l'auguste assemblée trouvant ses théories un peu folles, développées de surcroît par un étranger. L'un de ses voisins approuve son collègue, qui s'appelle Kowalski...

Cet album est un délice, qui n'a pas pris une ride. On pourrait aussi s'amuser à relever les points communs entre l'histoire de 1975 et celle de 2018. Je me contenterai de noter la présence du même personnage, à 43 ans d'écart : le fameux professeur. Dans Un Cow-boy à Paris, il dirige une chorale pénitentiaire, qui tente (laborieusement) de maîtriser une chanson emblématique de La Reine des neiges...

22:08 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, bd, bande dessinée, bande-dessinée, histoire, dessin, france, humour

jeudi, 27 décembre 2018

L'Empereur de Paris

Jean-François Richet s'est lancé dans un semi-biopic d'Eugène-François Vidocq, l'ancien bagnard devenu l'employé (officieux) le plus efficace de la Sûreté de Paris, sous le Premier empire. Alors que Napoléon allait guerroyer de l'Espagne à la Russie, il fallait que la France et en particulier Paris, soient "tenus". A l'époque, la ville grouille de délinquants (qu'on traitait avec beaucoup moins d'égards qu'aujourd'hui).

Richet reforme avec Vincent Cassel le duo qui a fait le succès de Mesrine. Il fallait un acteur qui ait la gueule d'un ancien bagnard, une trogne à la fois mutique et expressive. Et du charisme. Cassel a tout cela et, en plus, des répliques "au poil" et même quelques moments de bravoure.

Attention toutefois. Il ne faut pas voir dans ce film la mise en scène rigoureuse d'un pan de notre histoire. Les relations avec Joseph Fouché, ministre de la Police, sont sans doute inventées : Vidocq n'est recruté par Henry (Patrick Chesnais, sans moustache) qu'en 1809, d'abord pour servir d'espion en prison (ce qui n'est pas montré dans le film, mais rend compréhensible l'insulte de "mouchard" qui est lancée au héros). Fouché quitte le ministère de la Police en 1810, alors que la "brigade Vidocq" n'est pas encore formée. Mais cela permet à Fabrice Lucchini de nous offrir un beau numéro.

Ici, l'histoire est pétrie de manière à donner une matière romanesque, un peu dans le style d'Alexandre Dumas. Et, franchement, on en a pour son argent. Évasion, trahisons, amours, vengeances, rivalités en tous genres donnent une belle épaisseur à l'intrigue.

Que dire de la distribution ? Outre ceux déjà cités, on peut noter la présence d'August Dihel (en faux frère de Vidocq), de Denis Lavant (qui incarne -comment s'en étonner- une ordure), de James Thierrée (excellent en aristocrate déchu, rallié à l'empire et prêt à faire le coup de main), de Denis Ménochet (en policier de base jaloux de Vidocq), de Freya Mavor (une inconnue pour moi, qui interprète la première compagne de la nouvelle vie du héros) et d'Olga Kurylenko (vue récemment dans La Mort de Staline et Dans la brume, elle incarne ici une redoutable intrigante, d'une beauté renversante).

Au départ, Vidocq ne cherche qu'à mener une vie ordinaire, loin de son passé. Dans des circonstances que je ne vais pas révéler, il en vient à travailler pour la préfecture de Police de Paris. Richet ne tranche pas sur la psychologie du personnage. D'un côté, il fait dire à celui-ci qu'il n'a pas changé depuis sa jeunesse et sa première arrestation. De l'autre, il suggère que l'ancien bagnard se fait très bien à sa nouvelle vie bourgeoise, avec sa compagne et que, finalement, la société de l'Empire lui convient. Comme l'histoire s'interrompt avant la chute de Napoléon, on ne connaîtra pas la suite, alors que la vie de Vidocq a été de nouveau mouvementée sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.

Signalons que l'image est léchée, avec une belle reconstitution du Paris napoléonien. Par contre, la musique est un petit peu envahissante et emphatique, voire grandiloquente, à l'image du dernier plan, quasiment construit comme une carte postale touristique.

12:27 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinema, films, film, histoire, cinéma

lundi, 24 décembre 2018

Leto

"Leto" (λeτo), c'est l'été, en russe. A Léningrad (redevenue depuis Saint-Pétersbourg), donc sur la mer Baltique, au climat plus doux que la majorité du pays. On est en 1981-1982, à la fin du long règne de Leonid Brejnev (au pouvoir depuis 1964). L'Armée rouge est embourbée en Afghanistan et, à l'intérieur du pays, la population a perdu ses illusions sur le communisme. Dans le même temps émerge une scène rock, qui s'inspire beaucoup de groupes anglo-saxons, du moins de ce qui en parvient de l'autre côté du rideau de fer.

Attention toutefois. Les amateurs de Guerre froide seront déçus. L'omnipotence du parti communiste local n'est que rarement visible à l'écran. C'est d'abord un film musical et une histoire sur la vie qui va, avec ses amours et ses emmerdes.

La zique est bonne. Les fans de "vieux" rock (celui de Lou Reed, du Velvet underground, des Sex Pistols, d'Iggy Pop, de David Bowie, de T. Rex voire de Blondie) seront ravis, parce que les groupes mis en scène reprennent leurs standards. On y a ajouté des compositions originales. Mais, franchement, se fader trois quarts d'heure de musique filmée sur deux heures de film, c'est lassant. D'autant que, comme ils chantent en russe, on nous traduit les paroles... et c'est parfois risible, comme le sont souvent d'ailleurs les textes des "tubes" anglo-saxons.

Reste donc cette histoire de jeunes avides de liberté. Le début montre bien leur envie de s'amuser ensemble, de profiter de la création musicale, tout en fumant et picolant. Tout cela finit en général à poil dans l'eau. On ressent l'authenticité de cette fraîcheur juvénile, qui gênait le pouvoir de l'époque comme elle gêne les actuels autocrates russes : le réalisateur Kirill Serebrennikov est harcelé par la justice de son pays.

La mise en scène se fait l'écho de cette fraîcheur rebelle, certaines scènes faisant preuve d'une indéniable inventivité visuelle. Il y a celles au cours desquelles un standard occidental est repris (avec un découpage de l'écran en trois, le jeu des personnages étant encadré par les paroles en anglais et celles en russe). Mes préférées sont celles qui partent en délire (l'un des personnages prenant soin de nous dire ensuite que "cela n'est pas arrivé"... ce qui finit par devenir lourd). Pour moi, la meilleure est celle qui se déroule au début, dans le train. C'est vraiment "punk". Le savoir-faire du réalisateur apparaît aussi dans les scènes tournées à l'intérieur de ces grands appartements communautaires, que ce soit lors des concerts illégaux que dans la vie quotidienne. Quelques plans-séquence sont de toute beauté, sertis dans un splendide noir et blanc.

Le problème est que, pour moi, le film ne tient pas la route. J'ai eu du mal à m'attacher à des personnages, certes habiles à la guitare, mais qui chantent souvent des niaiseries. Je n'ai pas trop cru à cette histoire d'amour écartelé, le cœur de la belle Natasha balançant entre le leader du groupe et le petit nouveau très doué. Elle se partage un peu entre les deux, mais doit finir par choisir, on ne sait pas trop pourquoi ni comment.

samedi, 22 décembre 2018

Le mug présidentiel

C'est l'une des nouveautés de la boutique elysee.fr, dont la sortie a été annoncée par courriel à celles et ceux qui avaient déjà commandé sur le site. La surprise est venue de l'illustration accompagnant la présentation du produit (vendu.. 24,90 euros !), que je me fais un plaisir de vous montrer :

L'objet est censé être mis en valeur par la pile de livres sur laquelle il est posé. Le choix de ceux-ci est fort intéressant. Tout en haut a été placé Les Chênes qu'on abat... d'André Malraux, bilan de conversation tenues avec Charles de Gaulle après son retrait du pouvoir. On retrouve celui-ci en guise de soubassement de la pile, avec, sans doute, deux tomes d'une édition de ses oeuvres complètes, le premier comprenant La Discorde chez l'ennemi et Le Fil de l'épée, le second étant composé de Vers l'armée de métier et de La France et son armée.

Entre Malraux et de Gaulle, on a calé un ouvrage de Pierre Nora, Recherches de la France. Cet historien s'est fait connaître jadis par l'impressionnante entreprise éditoriale qu'il a menée à bout : Les Lieux de mémoire. Cette encyclopédie historique de la France telle qu'elle s'est faite ou telle qu'on a cru qu'elle s'était faite est encore une référence aujourd'hui.

Ce n'est pas la première fois que la présidence Macron fait (discrètement) référence au gaullisme. Même si l'époque et les tempéraments sont différents, je pense que l'actuel président de la République se voit comme un transgresseur, à l'image du fondateur de Ve République. Et, comme lui, il se méfie des vieux partis politiques, dont il a pourtant "recyclé" certains membres pour asseoir son pouvoir... tout comme son lointain prédécesseur.

dimanche, 16 décembre 2018

Petit cadeau de Noël télévisuel

Un peu en avance sur les fêtes de fin d'année, France Télévisions vient de mettre en ligne, pour une durée de trente jours, l'intégralité des épisodes de la première saison (aujourd'hui collector) de la série d'animation Les Mystérieuses Cités d'or (sur France 4).

Pour moi, c'est un bain de jouvence. Même si le graphisme a un peu vieilli (et manque parfois de netteté), j'ai pu vérifier que certains mouvements avaient été réalisés avec une indéniable virtuosité, pour l'époque. L'intrigue entremêle histoire et science-fiction, avec l'époque des Grandes Découvertes en arrière-plan. A l'origine, chaque épisode était suivi d'un court documentaire (en général très instructif), que l'on retrouve ici.

Les auteurs avaient réussi (contrairement à leurs lointains successeurs, responsable d'une pseudo-suite, dite saison 2, un peu trop enfantine à mon goût - je n'ai pas vu la saison 3) à concilier une certaine naïveté, propre à susciter l'intérêt du jeune public, et la force d'une histoire complexe, parfois dramatique, apte à séduire les adolescents et adultes. Cerise sur le gâteau : la musique était chouette.

Du côté des personnages, on avait le choix entre le trio d'enfants Esteban-Zia-Tao, le trio d'adultes les accompagnant (Mendoza-Pedro-Sancho), le trio de vilains officiers espagnols (Gomez-Gaspard-Pizarro), sans parler de tous ceux que les héros vont rencontrer dans le "Nouveau Monde".

A (re)voir seul.e ou en famille, à partir de l'épisode 1, Esteban, fils du soleil.

PS

Un site internet très complet, en français et en anglais, est dédié à la série.

19:54 Publié dans Histoire, Loisirs, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, télévision, médias, histoire, noël

samedi, 01 décembre 2018

La Vallée des immortels

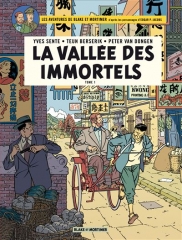

C'est le titre du dernier album des aventures de Blake & Mortimer, toujours scénarisé par Yves Sente, mais mis en bulles cette fois-ci par le duo Teun Berserik et Peter van Dongen, deux illustrateurs marqués par la "ligne claire" chère à Hergé et Edgar P. Jacobs.

Certaines pages sont d'ailleurs nourries de références aux oeuvres des grands anciens. Cela commence par la couverture, qui est un clin d'oeil à l'une des vignettes du Lotus bleu d'Hergé (située page 6) :

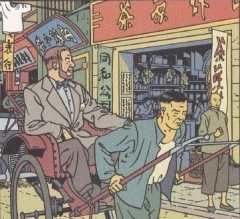

C'est encore plus évident si l'on resserre le cadre :

Signalons que l'image qui a été utilisée pour la couverture de l'album se retrouve à l'intérieur, légèrement modifiée :

Si la posture de Philip Mortimer est presque identique à celle de la couverture, l'expression du visage du conducteur du pousse-pousse est très différente. En resserrant le cadre, le dessinateur a évacué la menace représentée (sur la couverture) par l'homme au pistolet. Sur la droite, l'apparence des commerces a elle aussi été légèrement modifiée.

Aux inconditionnels d'Hergé, je signale que, sur une autre vignette, on reconnaît, à l'arrière-plan, l'un des célèbres compagnons de Tintin, assis à proximité de... bouteilles de whisky, ce qui n'étonnera personne !

Et l'intrigue dans tout ça ? Elle est passionnante. L'action se déroule après Le Secret de l'espadon, en Chine, entre la fin de la Seconde guerre mondiale et l'arrivée au pouvoir des communistes. Les Britanniques essaient de préserver leurs intérêts à Hongkong, pendant que, dans la région, un seigneur de la guerre se la joue perso.

La découverte de statuettes très anciennes, contenant chacune un objet de grande valeur (vous avez dit L'Oreille cassée ?) met en branle quantité d'ambitions, parmi lesquelles celle du vieil ennemi de nos héros, l'infâme Olrik. Dans le même temps, Philip Mortimer travaille à l'achèvement d'une nouvelle arme révolutionnaire.

Bref, on ne s'ennuie pas et, si l'on apprécie le style des dessins, c'est même un régal.

12:04 Publié dans Chine, Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, culture, bd, bande dessinée, bande-dessinée, actualité

vendredi, 23 novembre 2018

Overlord

Aujourd'hui, le cinéma CGR de Rodez a participé au Black Friday : la place ne coûtait que cinq euros. J'en ai profité pour aller voir Overlord, dont l'action se déroule durant les trois jours qui précèdent le Débarquement de Normandie. Des commandos américains sont parachutés en France, avec pour objectif de neutraliser une station de radio allemande. Ils vont y découvrir un peu plus que ce qu'ils étaient venus chercher...

Le début est très bon. On se retrouve dans un avion chargé de parachutistes, tentant d'échapper à la DCA allemande. C'est spectaculaire, réaliste. Signalons que l'on doit les (excellents) effets spéciaux de ce long-métrage à Lucasfilm.

Hélas, très vite, les incohérences et les invraisemblances se bousculent. Dès le début, le scénario ne tient pas la route : vu la ségrégation qui régnait dans l'armée d'Oncle Sam à l'époque, il est impossible qu'une troupe multiraciale ait pu être constituée, commandée de surcroît par un sergent afro-américain !

Cela continue lorsqu'on suit les rescapés du parachutage. Alors qu'ils viennent à peine d'échapper aux troupes allemandes, encore présentes dans le bois, voilà-t-y pas que nos héros se mettent à gueuler en pleine nuit. En dépit de leurs maladresses, ils réussissent à échapper à toutes les patrouilles, y compris dans le village. De la même manière, quand ils se retrouvent dans le grenier de la demeure d'une ravissante Normande (Mathilde Ollivier, qui incarne un personnage doté d'une belle paire d'ovaires), ils font un boucan du diable, sans attirer l'attention du moindre soldat ennemi.

Ils faut dire que les (très) méchants nazis (qui semblent cumuler tous les défauts du monde) sont occupés à une tâche ultra-secrète, dans le sous-sol de l'église où est installé le poste de communication que les gentils Américains ont pour mission de détruire.

Là, cela devient gore et, dans un premier temps, c'est réussi. C'est rythmé, filmé très correctement. Hélas, les invraisemblances reprennent vite le dessus. J'ai beau apprécier les éviscérations, les démembrements, les os brisés, le sang qui gicle et les résurrection miraculeuses, là, c'est vraiment trop... jusqu'au 800 mètres piqué par le héros en plein sous-sol, alors qu'un bâtiment s'effondre, les explosions se déclenchant juste après son passage...

Comme il est techniquement bien fichu, le film, pris au second degré, n'est pas désagréable à regarder. Sans plus.

P.S.

Entre deux scènes de baston, les scénaristes ont glissé quelques réflexions. De nombreux plans contiennent des sous-entendus à propos des idées nazies (sur les "races supérieures"). Même le génie démocratique yankee passe aussi (un peu) à la moulinette : un des officiers américains se livre sur son rival allemand à une séance de torture dont la mise en scène évoque immanquablement les dérives constatées lors des opérations en Irak et Afghanistan.

23:08 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 13 novembre 2018

Kursk

Le K-141 Koursk (un sous-marin nucléaire) était l'un des fleurons de la marine russe. Il portait un nom prestigieux, celui d'une des batailles décisives de la Seconde guerre mondiale. En 2000, au cours d'exercices militaires en mer de Barents (en plein nord, pas très loin de la Scandinavie...), il a été victime de plusieurs explosions. Ce film (une coproduction internationale non-russe) ambitionne de faire comprendre ce qu'il s'est réellement passé ces jours-là, tout en rendant hommage à des hommes et des femmes ordinaires, les sous-mariniers et les membres de leur famille.

Le sujet est alléchant. Cela commence de manière ultra-classique, par une séquence montrant l'intense camaraderie qui régnait entre les membres de l'équipage. Dès le début, Mathias Schoenaerts est bluffant... alors que j'ai trouvé Léa Seydoux moyennement convaincante en épouse de marin russe.

Cela s'améliore dès qu'on est au niveau du sous-marin. Le cadre de l'image change, prenant la forme du cinémascope. Le dernier départ est d'une incontestable beauté formelle. La suite, dans le huis-clos de vos salles de bain de la boîte à sardine nucléaire immergée, est bien maîtrisée. Thomas Vinterberg (que, depuis le brillant Festen, on croit surtout capable de mettre en scène des histoires familiales) réussit sa montée de tension, aussi bien à l'intérieur du sous-marin qu'à l'extérieur, quand, dans la ville côtière, les proches comprennent qu'il se passe un truc anormal... et que les officiels russes (les gradés de l'armée comme les bureaucrates poutiniens) les... mènent en bateau.

Voilà pourquoi ce film ne pouvait pas être une production russe. Oh, il ne faut pas accabler l'autocrate du Kremlin, qui n'était pas depuis très longtemps au pouvoir. Mais cette histoire est quand même révélatrice de l'opacité, du nationalisme ombrageux et du mépris de la vie humaine des dirigeants russes. Le film a aussi le mérite de rappeler qu'après la fin de la Guerre froide, les crédits militaires avaient beaucoup baissé.

Toutefois, la dénonciation est un peu hollywoodienne. J'ai senti dès le début qu'un truc se préparait autour de la montre. De plus, à plusieurs reprises, on nous montre bien le gamin au regard qui s'assombrit, signe qu'il va bien finir par exprimer son désaccord, d'une manière ou d'une autre. Malgré tout, je trouve ce film de bonne facture. C'est un divertissement très correct, pour amateurs du genre.

22:53 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 11 novembre 2018

Dégradation suspecte à Rodez

Hier, le site de Centre Presse s'est fait l'écho d'une dégradation particulièrement révoltante, celle du monument aux morts de Rodez. L'article est paru dans la version papier de ce dimanche, mais les dégâts remontent sans doute à plusieurs jours. On ne s'en est aperçu que tout récemment, peut-être parce que, du trottoir, en jetant un simple coup d'oeil, un-e passant-e ne remarque rien de particulier :

Pour se rendre compte de la dégradation, il faut s'approcher beaucoup. Une photographie nocturne sera plus parlante :

Cette prise de vue pourrait nous faire croire que la plaque est complètement fichue. Fort heureusement, je crois qu'il n'en est rien, en raison de sa conception : il y a deux plaques, seule celle du dessous étant gravée. On peut d'ailleurs toujours distinguer le nom des poilus ruthénois morts pour la France :

Une inquiétude demeure : tout cela va-t-il rester en place lorsque l'on ôtera la plaque dégradée ? C'est d'autant plus problématique que la cause des dégâts est pour l'instant inconnue. J'ai passé la main sur les brisures et je n'ai senti aucune aspérité. Je n'ai pas non plus trouvé de point d'impact, qui serait la preuve qu'un objet (projeté ou pas) a percuté la plaque. Il me semble que les brisures ont un sens, qu'elles partent des jointures du bas vers le haut... mais ce n'est peut-être qu'une impression.

23:10 Publié dans Histoire, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, histoire, grande guerre, guerre 14-18, 11 novembre, première guerre mondiale

mercredi, 31 octobre 2018

Un Peuple et son roi

Se déroulant entre le 14 juillet 1789 (prise de la Bastille) et le 21 janvier 1793 (exécution de Louis XVI), le dernier film de Pierre Schoeller (auteur du brillant L'Exercice de l'Etat) propose une lecture de la Révolution française, à travers quelques grands moments et, en parallèle, les aventures de "Français d'en-bas".

Des personnages "ordinaires" se détachent l'ouvrière Françoise (Adèle Haenel, très bien) et le verrier L'Oncle (Olivier Gourmet, dont je ne me lasserai pas de dire qu'il est un grand acteur). Ce sont les personnalités les plus travaillées et les plus convaincantes, les autres me semblant un peu trop taillées à la hache ou agaçantes (comme Basile, interprété par Gaspard Ulliel, qui en fait un peu trop).

C'est que, malgré les deux heures, il était difficile de raconter une histoire complète tout en suivant le processus révolutionnaire. C'est l'erreur commise par le cinéaste (comme d'autres avant lui). Il aurait dû davantage se concentrer sur un ou deux épisodes (par exemple la prise de la Bastille et le vote de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). Mais cela nous aurait privé de la vision d'ensemble, que Schoeller tenait visiblement à donner : le peuple s'est fait voler sa révolte par la bourgeoisie, une analyse un peu manichéenne, même si elle ne manque pas totalement de fondement. L'intrigue est aussi trop parisienne à mon goût, la capitale ne comptant que 2 à 3 % de la population du pays à cette date.

Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas à dire : c'est du bon boulot, avec quelques scènes particulièrement bien troussées, comme la destruction de la Bastille (malgré la symbolique lourde de la lumière qui pénètre dans les rues du quartier populaire à la suite de son effondrement), le défilé nocturne des révolutionnaires dans les rues de Paris, éclairées par les torches, la séquence du retour de Louis XVI (après sa fuite jusqu'à Varennes) ou encore la mort du roi, d'une indéniable force, en dépit du mauvais choix d'acteur. Non que Laurent Lafitte joue mal, mais le charisme qu'on lui prête tranche avec ce que l'on sait du roi défunt.

On a droit aussi à de bonnes scènes théâtrales, au sein de l'Assemblée nationale (que ce soit sous le nom d'Etats généraux, d'Assemblée législative et de Convention). Même si certains acteurs prennent un peu trop la pose, j'ai aimé le moment du vote (lors du procès de Louis XVI), lorsque chaque député vient à la tribune expliquer son choix, avec ses mots... et son accent. (On ne voit pas d'élu aveyronnais.)

Au final, le film est un peu frustrant, non en raison de sa faible qualité (c'est un bel ouvrage), mais par son côté papillonnant, sautant d'un événement à l'autre. Une série télévisée aurait été plus adaptée.

22:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 28 octobre 2018

Cold War

Cette "guerre froide" est d'abord le contexte dans lequel se déroule l'intrigue, dans la Pologne (puis -un peu- la France) des années 1949-1959, lorsque l'Europe de l'Est a été stalinisée sous la tendre férule des partis communistes locaux, appuyés par la délicate présence de l'Armée rouge. Au sens figuré, le titre évoque les amours tumultueuses d'une chanteuse et d'un compositeur-interprète.

L'auteur, Pawel Pawlikowski, s'est fait remarquer il y a quatre ans par le fantastique Ida (qui a remporté l'Oscar du film en langue étrangère l'année suivante). On en retrouve les qualités formelles, à travers entre autres l'usage du noir et blanc, vraiment superbe, encore plus beau que dans son précédent film. Les plans urbains m'ont particulièrement marqué, notamment ceux de Paris. On sent aussi que le réalisateur sait où placer sa caméra et comment la bouger, jouant sur la complémentarité de l'image et du son.

L'histoire commence, de manière inattendue, par la description du travail d'une équipe d'acteurs culturels chargée de répertorier les traditions populaires de la Pologne, à travers ses chansons. Au passage, on découvre l'existence d'une minorité, les Lemkos, qui parle une langue ruthène. (A ne pas confondre avec les Rutènes qui se sont installés dans l'actuel Aveyron.)

La partie du film qui m'a enchanté est celle traitant de la naissance de l'amour entre le pianiste Wiktor et la chanteuse Zula (interprétée par Joanna Kulig). Celle-ci est fichtrement belle... encore plus lorsqu'elle n'est pas (ou très peu) maquillée. Je vais avoir l'air d'insister lourdement sur ce point, mais sa beauté est magnifiée par le noir et blanc (et le regard du réalisateur...).

Zula a un joli brun de voix, mais elle n'aurait sans doute pas dû intégrer le groupe folklorique en cours de formation. Son astuce et son caractère ont joué pour elle... et mis le pianiste dans son lit.

Evidemment, la demoiselle suscite les convoitises. S'ajoute à cela la tutelle plus ou moins pesante du pouvoir communiste. Les artistes aspirent à plus de liberté, en tout cas pas à servir de simple porte-voix de la propagande gouvernementale.

C'est à peu près à partir de ce moment que cela se gâte, au niveau de l'intrigue comme de mon ressenti. Le côté tragique de l'histoire prend le dessus. Le réalisateur semble avoir échangé ses chaussons de danse contre des sabots boueux. Je ne peux pas trop en dire sous peine de déflorer l'intrigue mais, en gros, à chaque fois qu'un carrefour se présente au niveau de l'histoire, on peut être sûr que l'un des deux amoureux va faire le mauvais choix. Dans cette optique, la fin, bien que légèrement elliptique, est d'une logique implacable.

En dépit de ces (grosses) réserves, comme le film ne dure qu'1h25, on peut tenter l'expérience, tant la forme est réussie.

16:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 26 octobre 2018

Gastronomie aveyronnaise (et française)

Comme j'ai naguère "liké" la page Facebook de la Bibliothèque Nationale de France, je reçois régulièrement des notifications, parfois en liaison avec l'actualité. La plupart du temps, ce sont des documents anciens qui bénéficient d'une mise en lumière. C'était le cas cette semaine, avec une carte gastronomique de la France métropolitaine, datant de 1929. En voici un extrait, centré sur l'Aveyron :

Tout d'abord, en regardant la carte d'ensemble, on note la division du territoire en provinces, les régions n'existant pas à l'époque et la gastronomie n'épousant pas rigoureusement les frontières départementales. Toutefois, on s'étonnera que l'auteur ait classé l'Aveyron en Guyenne... dont la ville de Bordeaux (sa capitale historique !) est exclue, étant associée à la Gascogne, que l'auteur a voulue distincte de la précédente.

Concernant l'Aveyron, sans surprise, on retrouve l'aligot (pas forcément bien placé d'ailleurs), la fouace ("fougasse"), le roquefort (avec là aussi un problème de localisation, pour le village). Capdenac est déjà célèbre pour ses "conserveries alimentaires" (développées par Raynal et Roquelaure depuis la fin du XIXe siècle).

En revanche, certains lecteurs seront sans doute étonnés de ne trouver les "tripoux" (ou "trippoux" [sic]) et la truffade (le "truffado") qu'en Auvergne.

23:06 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, culture, cuisine, france, occitanie, gastronomie

lundi, 22 octobre 2018

First Man

Je ne suis pas un inconditionnel de Damien Chazelle : j'ai été surpris par l'engouement suscité par son précédent film, La la land. On en retrouve d'ailleurs le principal interprète ici : Ryan Gosling est chargé d'incarner une idole américaine, l'astronaute Neil Armstrong. Autant le dire tout de suite : il le fait très bien.

Dès le début, on est "cueilli" par une séquence d'action pleine d'intensité : un vol-test du jeune pilote Armstrong, dans un avion-fusée. La mise en scène et les décors (le chef décorateur a travaillé sur Interstellar) réussissent à nous faire percevoir la dangerosité de cette mission... et la fascination ressentie lors de la courte expérience en apesanteur, au-dessus des nuages.

La séquence suivante constitue une rupture de ton, elle aussi très marquante et révélatrice de la conduite de l'intrigue. Il s'agit d'une séquence familiale. Le film alterne ces moments intimes de la famille Armstrong avec les scènes plus "technologiques" ou héroïques. Ici se noue le drame qui a peut-être irrémédiablement changé la personnalité du futur astronaute, qui semble y avoir perdu son insouciance. J'en profite pour signaler la qualité de la composition de Claire Foy, à qui a échu la tâche difficile d'interpréter l'épouse du héros, une femme au foyer des années 1960, qui avait abandonné ses études universitaires pour se consacrer à son mari et à ses enfants.

Le contexte de Guerre froide est bien rendu. Mais la plus grande réussite est de nous faire toucher du doigt les difficultés rencontrées au cours des programmes Gemini et Apollo (avec quelques drames à la clé, comme en ont connu les Soviétiques à peu près à la même époque). J'ai été frappé par la minutie avec laquelle l'environnement technologique a été reconstitué.

On peut néanmoins s'émanciper de tout ce contexte pour profiter d'un très bon film à suspens, héroïsant le mutique Neil Armstrong, que Ryan Gosling parvient à rendre émouvant.

PS

Les plans "spatiaux" sont splendides !

11:12 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 14 octobre 2018

Dilili à Paris

Deux ans après Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, Michel Ocelot revient avec une fiction ancrée dans la Belle époque française, en plein Paris, au début du XXe siècle. C'est peu de dire que les vues de la capitale, sublimée par les couleurs et les effets de l'animation, contribuent fortement à l'intérêt du film.

Dès le début, on nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un divertissement. Dans un premier temps, l'oeil des spectateurs est volontairement trompé, avant que l'on ne découvre le zoo humain. (La scène s'inspire de l'Exposition coloniale de 1931.) Régulièrement, des éléments sont instillés pour détruire les préjugés : la gamine à la peau foncée parle très bien le français... et non, elle n'est pas noire, mais métis, victime du racisme aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en France métropolitaine.

Mais l'argument principal de l'intrigue est la défense de la cause des femmes, de 7 à 77 ans ai-je envie de dire. Cela commence par les enfants et Dilili en particulier, cette adorable Choupinette habillée comme une princesse et s'exprimant dans un français impeccable. Compte tenu de son vécu et de l'éducation qu'elle a reçue, elle est mûre pour son âge... et très courageuse.

Dans son périple pour retrouver les enfants enlevées par la mystérieuse bande des "Mâles Maîtres", Dilili va recevoir l'aide d'adultes, comme l'actrice Sarah Bernhardt, la chercheuse Marie Curie, la Goulue du Moulin rouge... et surtout la cantatrice (d'origine aveyronnaise) Emma Calvé, qui devient la protectrice attitrée de l'héroïne. (Natalie Dessay prête sa formidable voix à ce personnage rayonnant.)

Pour la petite histoire, j'ajoute que l'Aveyron est aussi présent (indirectement) à travers les personnages de Toulouse-Lautrec (qui a passé une partie de sa jeunesse au château du Bosc) et d'Orel, le nouvel ami de Dilili. Celui-ci est l'homophone d'Aurel, le sculpteur parisien dont les célèbres chiens ornent la façade du musée Denys-Puech, à Rodez, dont la construction fut en partie financée par... Emma Calvé. Enfin, quand celle-ci évoque (dans le film) son château du Languedoc, elle fait sans doute allusion à celui de Cabrières, situé sur la commune de Compeyre, à côté de Millau.

Grâce à la diligence d'Orel (qui roule en triporteur), Dilili est entraînée dans un tourbillon de rencontres, de l'écrivain Marcel Proust au clown Chocolat, en passant par des scientifiques (Louis Pasteur et Gustave Eiffel), des peintres (Monet, Renoir, Degas, Picasso, Matisse...), des sculpteurs (Auguste Rodin et Camille Claudel), des musiciens (Reynaldo Hahn et Claude Debussy) et des politiques (le prince de Galles et, tout à la fin, sans doute Georges Clemenceau). Cela constitue un catalogue que certains peuvent trouver lassant, mais c'est inséré avec une certaine habileté. Je reconnais néanmoins que l'on tombe parfois dans l'effet "carte postale". Je regrette aussi un certain schématisme esthétique : la tendance à faire des gentils des personnages séduisants, réservant la laideur physique aux méchants.

Mais le principal défaut du film réside à mon avis dans ses dialogues, trop littéraires, pas assez marqués par l'oralité. Cela n'a cependant pas déconcerté les bambins de la salle, qui ont été emballés par le film, les petits Rouergats blancs de peau s'identifiant sans peine à la gamine métisse (ou peut-être à son grand copain débrouillard). C'est d'autant plus agréable que, sur le fond, le film dénonce les mauvais traitements faits aux femmes, au début du XXe siècle... mais aussi au début du XXIe. Au premier degré, l'intrigue vilipende les Blancs misogynes. Au second degré, le sort réservé aux "quatre-pattes", voilées de la tête aux pieds, ne peut pas ne pas faire penser aux victimes de l'islamo-fascisme.

Pour toutes ces raisons, et en dépit des réserves émises, c'est un film à voir, par les petits et les grands.

PS

Le site dédié est sympa.

23:09 Publié dans Aveyron, mon amour, Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 05 octobre 2018

Un président économe

Le soixantième anniversaire de la naissance de la Ve République a donné lieu à des articles plus ou moins intéressants. L'un d'eux, publié dans Le Monde, a retenu mon attention : il est consacré à Jérôme Solal-Céligny, l'un des rédacteurs méconnus de notre Constitution, qui a travaillé, sous les ordres de Michel Debré, à mettre en forme les idées politiques de Charles de Gaulle. (Au passage, ceux qui l'ignoreraient apprendront que le futur président de la République voulait un texte limpide et que celui qu'il nous a légué, pour alambiqué qu'il puisse paraître parfois, est une version simplifiée de ce qui lui avait été soumis...)

A partir de cet article, on peut rebondir sur un autre papier, publié au cours de cet été, dans le cadre d'une série consacrée aux présidents de la République, après leur départ de l'Elysée. Concernant de Gaulle, la journaliste Béatrice Gurrey rappelle son souci d'économiser les deniers publics. Après l'échec du référendum de 1969, le grand Charles a quitté la scène politique aussi brusquement que discrètement, renvoyant la protection rapprochée dont il bénéficiait et refusant de toucher aussi bien sa retraite de président que l'indemnité qui lui était due en tant que nouveau membre du Conseil constitutionnel. De surcroît, il a maintenu jusqu'au bout son refus d'obsèques nationales, souhaitant être enterré à Colombey-les-Deux-Eglises aux côtés de sa fille Anne, née trisomique et décédée à l'âge de 20 ans, en 1948.

Cette (relative) austérité personnelle s'était vue dès le début de la Ve République, lorsque le tout nouveau président français avait lancé le rapprochement franco-allemand en recevant chez lui, à Colombey, le chancelier de la RFA, Konrad Adenauer. Certes, il y avait un peu de mise en scène dans cette rencontre supposée privée entre les deux dirigeants. Il n'est pas moins vrai que de Gaulle avait, à cette occasion, évité de recourir aux "Ors de la République" pour servir sa politique.

Les plus âgés d'entre nous connaissent cette anecdote tant répétée autrefois, selon laquelle les époux de Gaulle payaient leurs factures de gaz et d'électricité de l'Elysée, veillant à ce que les lumières soient éteintes quand une pièce se vidait. C'était un autre temps...

Il n'est peut-être pas si éloigné que cela. L'actuel président de la République, Emmanuel Macron, semble vouloir placer ses pas dans ceux de "Mongénéral", comme le révèlent plusieurs détails récemment rendus publics. Hier, il s'est rendu à Colombey-les-Deux-Eglises pour déposer une gerbe sur la tombe de son illustre prédécesseur, sans oublier de lâcher, au passage, une formule lapidaire dans le genre de celles qu'il affectionne. Dans la foulée, on a appris le retour de la croix de Lorraine sur le blason présidentiel.

Ce ne fut pas une surprise pour les clients de la Boutique de l'Elysée (ni pour ceux du site parodique d'ailleurs), puisque sur les produits que l'on y commande figure le logo orné de ladite croix, comme ici :

Sans être un héritier officiel du général, Emmanuel Macron a perçu dans son propre parcours un écho à la geste gaullienne, en particulier quand, au début de la IVe République, l'ancien chef de la Résistance s'était lancé dans l'arène politique en fondant un mouvement, le RPF, qui avait ratissé large, à droite et à gauche, tout comme l'avait fait le nouveau parti gaulliste quand son fondateur était revenu aux affaires, en 1958. A l'époque, les commentateurs politiques doutaient de la survie du mouvement après le départ de de Gaulle, tant son existence semblait liée à la vie du grand homme...

Cerise sur le gâteau, celui qui est régulièrement caricaturé comme "le président des riches" semble aussi s'inspirer des vertus domestiques de son (lointain) prédécesseur, puisque le couple Macron règlerait de sa poche la plupart de ses dépenses quotidiennes.

23:15 Publié dans Histoire, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actualité, médias, presse, journalisme, histoire

Chris the Swiss

Ce documentaire prend racine dans les conflits yougoslaves de la fin du XXe siècle (autour de 1991-1995). La réalisatrice Anja Kofmel a cherché à éclaircir les circonstances dans lesquelles son cousin (qu'elle adulait à l'époque) a été assassiné, dans l'est de la Croatie, du côté d'Osijek. Auparavant, il était passé par Karlovac, à l'autre bout du pays :

Pour ressusciter ce cousin aimé, elle recourt au dessin. A plusieurs reprises dans le film, on la voit "croquer" un élément du paysage ou un bâtiment. A l'aide de la palette graphique, elle met en scène des personnages décédés, ou auxquels elle n'a pas pu parler pour d'autres raisons.

Il faut dire que le sujet sur lequel elle enquête gêne plusieurs de ses interlocuteurs. (Dans les anecdotes d'Allociné, on peut lire que des pressions ont été exercées pour empêcher le film d'aboutir.) Certains lui tiennent des propos convenus, très généraux, sur la dureté de la guerre, les risques encourus etc.

La réalisatrice nous fait découvrir le jeune Christian Wurtenberg, passionné de rock, en quête de sensations fortes... au point de se rendre en Namibie et en Afrique du Sud (à l'époque de l'apartheid), où il a servi dans des forces militaires.

Voilà qui contrebalance bigrement le portrait du journaliste sensible à la détresse humaine, que fut incontestablement ce Chris. Mais il semble avoir eu de très mauvaises fréquentations, qui l'ont conduit à intégrer une milice croate, composée de volontaires étrangers très très marqués politiquement...

Ici les scènes animées, en noir et blanc, osent montrer ce que les personnages réels évitent de déclarer face à la caméra. Chris semble avoir été très naïf, même s'il subsiste un doute quant aux raisons de sa proximité régulière avec des types d'extrême-droite.