dimanche, 08 décembre 2024

Law and order

Il y a cinq ans était sorti en France Monrovia, Indiana, un passionnant documentaire de Frederick Wiseman, tourné dans l'Amérique profonde, celle qui votait (et qui vote toujours) massivement Trump. Cette fin d'année voit la reprise de trois de ses plus anciens films, celui-ci ainsi que Hospital (datant de 1970) et Juvenile Court (1973). Law and Order a été tourné en 1968 à Kansas City, dans l'extrême-ouest du Missouri.

C'était une année électorale, celle qui a vu la victoire de Richard Nixon, dont on nous propose un extrait d'un discours de campagne, à la fin. Dans cette partie, Nixon s'en prend sans le nommer directement à Robert Kennedy, le frère de JFK, en qui il voit son principal adversaire. Comme celui-ci a été assassiné en juin 1968, on en déduit que la scène est antérieure. (Ironie de l'histoire : l'un des fils du très progressiste "Bobby", Robert Francis Kennedy, devrait devenir secrétaire à la santé dans le nouveau gouvernement Trump...)

Dans son discours électoral, Nixon pointe l'insécurité dont souffriraient les États-Unis. On ne s'étonnera donc pas que l'essentiel du film montre les forces de l'ordre en action. Comme Kansas City est une ville à forte population afro-américaine, on s'attend à ce que les relations entre les policiers, majoritairement blancs, et cette minorité soient l'objet de la plupart des scènes. Wiseman surprend un peu son public en choisissant de commencer par des scènes où les personnes interpellées sont souvent blanches. On nous y montre des policiers à la fois fermes et courtois, face à des personnes qui semblent souvent être des "cas sociaux".

Les scènes d'intervention (pour lesquelles Wiseman semble avoir obtenu l'autorisation de tout filmer) alternent avec des entretiens avec des policiers. Wiseman a particulièrement suivi un jeune récemment intégré aux forces de l'ordre. Il montre aussi deux policiers, chacun dans sa voiture, comparant les situations dans différentes brigades. On parle notamment de salaire. Beaucoup sont payés 500-600 dollars par mois (800 étant considéré comme une somme incroyable... à comparer toutefois au coût de la vie, en particulier en Californie, où les policiers semblent mieux payés qu'ailleurs). Ces 600 dollars correspondent à 3 700 francs de l'époque, le SMIG français étant compris entre 500 et 600 francs.

La majorité des scènes montrent les policiers (blancs, mais aussi, surtout dans la seconde partie, noirs) au contact des populations afro-américaines. Dans les conversations de l'époque, celles-ci sont nommées Negro, un terme qui, aujourd'hui, est banni du discours public (considéré comme offensant, bien que moins que nigger)... mais qui, à l'époque, est d'usage courant (avant qu'il ne soit d'abord remplacé par Black). Les rares fois où l'on entend le mot nigger, c'est dans la bouche d'un délinquant... noir, qui insulte les policiers (blancs !) qui l'arrêtent. Cette séquence est l'une des plus marquantes du film. On y voit deux gars en uniforme, assez costauds, tentant de maîtriser un jeune homme (musclé) qui s'est embrouillé avec d'autres habitants (noirs) du quartier, qu'il menace. On sent que tout le monde essaie de faire bonne figure devant la caméra de Wiseman : les policiers n'exercent pas la plus grande force dont ils sont capables et le délinquant cherche à se présenter sous un jour favorable... quand il se contrôle.

Auparavant, on a assisté à une scène plus gênante, pleine de sous-entendus : l'interpellation d'une jeune prostituée (noire). L'immeuble où elle "officie" héberge d'autres péripatéticiennes. Il est connu des services de police. L'intervention a été provoquée par la plainte d'un voisin. La jeune femme s'est barricadée, mais n'oppose pas de résistance physique. Au cours de l'interrogatoire qui suit, on comprend qu'elle a peut-être dénoncé auparavant le comportement inapproprié d'un policier (qui risque des sanctions). Il me semble avoir aussi déduit de certains échanges qu'il arrive qu'un policier "s'isole" dans une pièce avec une prostituée... Comme il n'y a aucun commentaire et que cela date de plus de cinquante ans, la scène n'est pas complètement limpide.

Ailleurs, les policiers sont plus affables, serviables même. Ils prennent en charge un gamin perdu dans la rue, aident une dame âgée aux prises avec un chauffeur de taxi malhonnête et protègent une épouse en fuite d'un mari jaloux (et peut-être violent). Tout ce petit monde est afro-américain. J'ai été marqué par la courtoisie et le calme des policiers, qui ont visiblement été bien formés. A ce sujet, Wiseman a été autorisé à filmer une scène de briefing, au cours de laquelle les officiers rappellent à leurs troupes ce qu'il convient de faire et de dire et ce qu'il faut éviter à tout prix. On sent que la vague de "politiquement correct" ne s'était pas encore enclenchée outre-Atlantique !

Je pourrais continuer comme cela longtemps, tant ce documentaire (pourtant court : 1h20) est riche. (Une séquence forte implique trois jeunes hommes noirs, dont deux armés, dans un magasin de vêtements. Une autre a pour "vedette" une prostituée âgée, au commissariat...)

Je le recommande vivement.

samedi, 07 décembre 2024

La plus précieuse des marchandises

Deux ans et demi après le foutraque Coupez !, Michel Hazanavicius revient sur les écrans avec un genre totalement différent de film. Il s'agit de l'adaptation d'une sorte de conte, écrit par Jean-Claude Grumberg, dont l'action a pour toile de fond la Seconde Guerre mondiale.

Mais, quand on n'a rien lu sur le sujet auparavant et qu'on s'est contenté de la bande-annonce, le début paraît mystérieux. Un couple de bûcherons vit chichement dans une forêt isolée, il y a des dizaines d'années, semble-t-il. La région est traversée par une unique voie ferrée, sur laquelle circulent des trains à vapeur, dans un sens comme dans l'autre.

Les couleurs et la texture de l'animation contribuent à accentuer l'ambiance à la fois de menace et d'étrangeté. Hazanavicius a choisi de ne pas tout dire dès le début, laissant la possibilité aux spectateurs qui ne connaîtraient pas cette histoire de la découvrir de manière cinématographique, par petites touches suggestives.

Le peuple de bûcherons laborieux qui parcourt cette gigantesque forêt doit respecter les consignes des militaires présents dans les environs. Tous (ou presque) partagent la haine des « sans cœur » le surnom donné à la peuplade de « tueurs du Christ » qu'il ne faut surtout pas aider.

C'est pourtant ce que va faire l'épouse du bûcheron, qui se désole de n'avoir pas d'enfant (ou d'avoir perdu le seul dont elle ait accouché). Un jour, de l'un des wagons de marchandises tractés par la locomotive fumante tombe un étrange petit paquet, enveloppé dans un châle blanc et bleu. La femme décide de s'occuper du petit être, à la fureur de son mari.

La suite est à la fois une histoire de sentiments forts, d'amour, d'entraide, mais aussi de mort et de haine, parce que l'époque était terrible, et pas uniquement pour les familles qu'on envoyait dans ces camps installés en Europe de l'Est. J'ai apprécié que, tout en recourant à la douceur du conte, Hazanavicius ne cherche pas à dissimuler l'horreur de l'époque.

L'intrigue familiale est ensuite complétée par une sorte de périple. Le film rebondit habilement, alors que l'histoire reste belle et terrible. Je suis resté scotché à mon siège du début à la fin, tout comme les autres spectateurs de la séance, adultes comme enfants. C'est peut-être aussi dû au talent des interprètes : Jean-Louis Trintignant avait prêté sa voix au conteur, tandis que les bûcherons sont interprétés par Dominique Blanc et Grégory Gadebois.

Cette fin d'année 2024 aura décidément été riche en films d'animation de qualité, celui-ci formant avec Flow et Le Robot sauvage un remarquable triplé.

10:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, films, histoire

samedi, 26 octobre 2024

Les grosses bites d'Ethiopie

Si, en juin dernier, on m'avait dit : cette année, à Rodez, « l'été s'ra chaud », j'aurais pensé qu'on m'annonçait une période caniculaire, pas la nouvelle exposition temporaire du Musée Fenaille, visible pendant encore une semaine.

Du VIIIe au XVe siècle, en certaines parties de l'Éthiopie, ont été érigées de grandes stèles, soit à forme humaine (anthropomorphes), soit en forme de phallus (ithyphalliques, terme dont je recommande l'usage pour briller dans les dîners).

Mais, avant d'en arriver là, au sous-sol du musée ruthénois, il faut passer par la pièce où sont évoqués les modes de vie, avec notamment une grande paroi vitrée derrière laquelle sont disposés divers objets de la vie quotidienne, qu'elle soit religieuse ou profane. Cette partie est absolument passionnante... et inattendue.

Beaucoup d'objets ont été fabriqués à partir de substances animales : ivoire d'éléphant, cuir de chèvre, corne de bovidé, dents de léopard. On peut ainsi voir un magnifique bouclier, en cuir de buffle :

Je recommande aussi un chapelet dont les perles sont issues de dents d'hippopotame, un appui-tête en corne de buffle, une amulette en parchemin, un ex-voto réalisé à partir de pattes d'un céphalopode (incroyable)... ou encore cet objet :

Il s'agit bien d'un crucifix, dont la branche principale possède un bout arrondi pour servir de... cure-oreille ! Était-ce pour mieux entendre la parole divine ? Mystère...

Dans les salles suivantes, il va enfin être sérieusement question des stèles, dont certaines ne sont pas sans rappeler celles qui sont exposées au dernier étage du musée Fenaille : les fameuses statues-menhirs, qui sont toutefois bien plus anciennes. (Elles remontent à l'Âge du bronze, il y a 4000-5500 ans.)

Pour être honnête, je dois signaler qu'en plus des deux "familles" mentionnées plus haut, on distingue aussi les stèles dites historiées, les stèles à épées, les stèles tambours et les stèles "au masque". Certaines semblent avoir été implantées de manière quasi isolée, d'autres sont forcément liées à une occupation humaine, à travers une nécropole. (Le documentaire -précédemment diffusé sur Arte- projeté dans l'auditorium du musée permet de suivre plusieurs campagnes de fouilles.)

Au niveau des conclusions, il convient de rester prudent, mais il semblerait que les stèles phalliques soient plus anciennes que les anthropomorphes (certaines des premières ayant même été réutilisées pour fabriquer les secondes : les cultes ont évolué). Ces dernières sont plus souvent associées à une nécropole ou au moins une tombe. Peut-être que les premières, symboles de fertilité, ont d'abord servi à marquer le territoire d'une communauté d'agriculteurs, alors que l'apparition des secondes a coïncidé avec la formation de groupes villageois plus étoffés, aux pratiques plus élaborées... mais ce ne sont que des suppositions.

Dans la dernière salle d'exposition, il est toujours question des stèles, mais aussi d'éléments matériels de la vie quotidienne, notamment tout ce qui touche au café. L'analyse se prolonge jusqu'à notre époque, qui voit des objets en plastique (fabriqués en Chine) remplacer parfois les productions de l'artisanat traditionnel.

C'est donc une exposition à voir, avant de se lancer dans la (re)découverte des collections du musée, dans les étages supérieurs.

23:30 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 22 octobre 2024

Exposition sur Pigüé

Jusqu'au mercredi 30 octobre, la mairie de Rodez héberge (au premier étage) une petite (mais fort intéressante) exposition consacrée à la ville fondée jadis, à la fin du XIXe siècle, par des Aveyronnais émigrés en Argentine. Le 5 décembre prochain, cela fera 140 ans.

En douze panneaux (clin d’œil à l'Aveyron ?), on nous présente l'histoire de cette fondation... en fait en treize panneaux, puisqu'une introduction a été ménagée, avec le plan de l'exposition et quelques informations préliminaires.

On y trouve notamment l'écusson de la ville, qui fait allusion à ses richesses agricoles, celles qu'ont développées les immigrants aveyronnais, le bourg central étant lui plus artisanal et commercial.

Les premiers panneaux insistent sur le rôle de deux personnages : Clément Cabanettes, l'initiateur du projet, et François Issaly, arrivé un peu plus tard et qui devint son bras droit. Il a survécu plus de vingt ans à Cabanettes (mort avant d'avoir atteint 60 ans) et, surtout, il a laissé un impressionnant journal intime (composé de plusieurs milliers de pages), dont un florilège a été édité il y a une dizaine d'années. (Un exemplaire est consultable à la médiathèque de Rodez.)

La suite de l'exposition ne cache pas les difficultés de la traversée puis de l'installation. Il fallut rejoindre les lieux, au départ assez isolés. (Plus tard, les Aveyronnais ont obtenu qu'une ligne de chemin de fer soit prolongée jusqu'à Pigüé.) Les deux premières années furent particulièrement ardues.

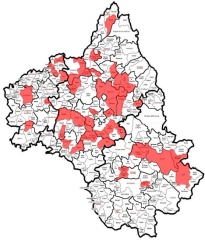

L'un des panneaux détaille la composition du premier groupe de migrants, partis de Bordeaux sur le Belgrano. Aujourd'hui encore, une relative incertitude règne sur le nombre exact de personnes ayant participé au trajet. Entre le nombre prévu et le nombre réel de partants, il y aurait eu une déperdition, les autorités françaises rechignant à laisser notamment partir des hommes jeunes qui n'étaient pas encore à jour de leurs obligations militaires. (Nous sommes en 1884.) La traversée a duré plusieurs semaines et il semble qu'il y ait eu quelques naissances... ou bien que certains enfants en bas âge n'aient pas été déclarés au départ. Bref, on nous parle d'une quarantaine de familles (40 ? 47 ?) et de 143 à 180 personnes, presque toutes aveyronnaises d'origine. Les rares exceptions sont des personnes originaires du Cantal (Jussac), de Lozère (Nasbinals) et des Pyrénées (Basses comme Hautes). Quant aux Aveyronnais, ils venaient des communes en rouge ci-dessous :

(cliquer sur la carte pour l'agrandir)

Comme j'ai colorié toutes les communes de la même manière quel que soit le nombre de personnes parties dans le premier convoi, la superficie élevée de certaines d'entre elles les fait injustement ressortir : très peu venaient de la région de Millau (au sud-est). Les gros contingents sont partis de la zone Bozouls-Espalion (au nord-est de Rodez), d'une partie de la vallée du Lot et d'un arc de cercle rural situé au sud de Rodez.

(Les lecteurs aveyronnais qui observeront attentivement cette carte remarqueront que je n'ai que partiellement colorié les communes de Baraqueville et Conques-en-Rouergue -qui n'existaient pas à l'époque, les passagers du Belgrano venant précisément de Vors et de Saint-Cyprien-sur-Dourdou.)

La fin de l'exposition évoque l'entraide (matérialisée par la création d'une société de secours mutuel) ainsi que les liens maintenus tant bien que mal avec la France métropolitaine et l'Aveyron.

(Je signale que les panneaux informatifs alternent avec des tableaux évoquant les migrations actuelles... bof.)

L'accès à l'exposition est gratuit, aux horaires d'ouverture de la mairie de Rodez.

23:28 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : historie, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, culture

vendredi, 27 septembre 2024

Ni Chaînes ni Maîtres

L'esclavage a inspiré des films de styles différents : fiction à caractère documentaire, histoire d'émancipation, film-réquisitoire... Celui qui nous occupe ici n'entre pas vraiment dans l'une de ces catégories.

Le début m'a fait penser à un "12 Years a Slave à l'Île-Maurice". En un peu moins de vingt minutes, on ne nous épargne (presque) rien : l'esclave traqué, l'esclave marquée, l'esclave essorillé, l'esclave fouetté, l'esclave enfermé, l'esclave abattu... l'esclave violée étant sous-entendu. (Ouf !) Dans le rôle du maître de plantation faussement bonhomme, Benoît Magimel (entre deux cures...) est moyennement crédible.

Camille Cottin est en revanche impressionnante, dans le rôle d'une chasseuse d'esclaves en fuite (personnage qui a bien existé). A la fois victime et bourreau, elle apporte un poil de nuance dans un tableau qui en manque singulièrement : presque tous les Blancs sont des salauds, presque tous les Noirs sont des victimes. Je dois néanmoins reconnaître que, de temps à autre, on a mis en scène un geste qui sort du schéma manichéen : tel esclave en fuite n'achève pas son agresseur, sur lequel il a pourtant pris le dessus, tel traqueur de "marrons" décide de ne pas poursuivre celui en qui il finit par reconnaître un frère humain.

Ces éléments et l'interprétation brillante d'Ibrahima Mbaye rendent (presque) indulgent envers certaines facilités ou invraisemblances. Je pense notamment à la rencontre, totalement improbable, d'un autre (ancien) esclave en fuite, vêtu d'un uniforme français. Il affirme qu'on a fait de lui « un citoyen » (l'action se déroulant en 1759...) avant de le rabaisser à son ancienne condition. Ici, l'intention est de pointer l'ingratitude de la France envers les soldats issus de ses colonies (en 1919 et 1945... pas au XVIIIe siècle), qui ont pourtant versé "l'impôt du sang". Gros anachronisme, que vient compléter une incohérence scénaristique. A un moment, le principal fuyard, qui suit un itinéraire secret (fonctionnant sur l'association d'un nombre de foulées et de branches brisées, orientées), tombe d'une cascade (sans le moindre dommage). Il se retrouve éloigné du chemin d'origine... qu'il retrouve en à peine quelques minutes, juste à côté du plan d'eau où aboutit la cascade...

Comme d'autres personnes, je suis partagé quant à l'intervention du surnaturel dans l'intrigue. A plusieurs reprises, le héros en fuite reçoit l'aide de sa défunte épouse... Parti à la recherche de sa fille en fuite, il parvient sans peine à retrouver sa trace... Cela culmine lors d'une scène de combat de nuit, au cours de laquelle un guerrier mystique semble doté de pouvoirs extraordinaires et du don d'ubiquité...

Et pourtant, tout cela n'est pas filmé maladroitement (si on laisse de côté les scènes caméra à l'épaule, qui m'ont donné le tournis). La photographie est soignée, l'image belle, parfois inspirée, comme lors de cette autre scène nocturne, en pleine forêt, des bribes de luminescence perçant à travers les troncs et les branches d'arbres.

La dernière demi-heure rattrape un peu les défauts du début. On y trouve notamment une scène de groupe, fort bien maîtrisée, se déroulant au Morne Brabant. J'aurais pu y ajouter la fin, poignante, à tout le moins bien jouée... mais historiquement fausse.

21:35 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 11 septembre 2024

Le fantôme des égouts ruthénois

La Une de l'hebdomadaire aveyronnais Le Villefranchois du 5 septembre dernier comporte un titre qui n'a pas manqué de piquer ma curiosité :

Lorsqu'on se rend page 9 du journal, on peut lire, sous la plume de Pascal Cazottes, un article relatant cet étrange fait divers, qui s'est déroulé en février-mars 1918, en plein centre-ville de Rodez.

Derrière la cathédrale, au cœur de la vieille ville, au coin de la Place de la Cité, là où commence la rue du Touat (la bien nommée, le mot signifiant "égout" en langue d'oc), un vendredi d'hiver finissant, une voix semblant venir d'outre-tombe a commencé à interpeller les passants. Voici ce qu'en dit le quotidien local de l'époque, Le Journal de l'Aveyron, dans son édition du 17 mars 1918 (page 3) :

Moins d'une semaine plus tard, l'information est reprise dans l'hebdomadaire Le Narrateur, ancêtre du Villefranchois (page 2):

L'article est accompagné d'un poème satirique, le même qui a été auparavant publié dans Le Journal de l'Aveyron. Il est signé Bertrand Bonpunt.

Nos locales follicules

Ont tout récemment cité

Que, Place de la Cité,

Lorsque choient les crépuscules,

A l'heure où des magasins,

Sort la frisque Ruthénoise,

Pour laquelle en rut et noise

Se mettent les fantassins,

Un singulier noctambule

Intrigue de son bagout

Par la bouche d'un égout

Les badauds qu'il accumule ;

Et que, malgré qu'hivernal

Soit le temps, le sieur Tarfume

Depuis huit jours se parfume

En ce lieu sub-vicinal.

Hypothèse et commentaire

Aussitôt d'aller bon train :

Est-ce quelque militaire

Que cache ce souterrain ?

N'est-ce point quelque fumiste

Qui se gausse du bourgeois ?

- Mais non, dit un alarmiste,

C'est quelque espion sournois !

D'un habile ventriloque

Quelques-uns ont le soupçon,

Mais tous battent la breloque

Du fait de ce polisson.

Haranguant notre police

Tel écrit, non sans malice :

« Tant pis pour ces beaux galons

Qui te vont jusqu'aux talons,

Tant pis pour les uniformes !

Il convient que tu t'informes,

Qu'au devoir tu te dévoues

Et poursuives jusqu'aux boues !

A quiconque te débine

Prouve que ta carabine

Ne sort de chez Offenbach :

Plonge-toi donc... au fin bac ! »

Sur le cas chacun discute

Nonobstant que le bon goût

Exige qu'on ne dispute

Ni des couleurs... ni d'égout.

Le mystérieux fantôme de la rue du Touat a disparu aussi brusquement qu'il était apparu... peut-être refroidi par la descente que les gendarmes aveyronnais ont fini par effectuer dans le vieil égout (dont une partie remonte à l'époque gallo-romaine). Aujourd'hui, en raison des travaux qui ont eu lieu aussi bien dans la rue que sur la Place de la Cité (considérablement embellie), à l'endroit signalé (au pied d'une bijouterie), on ne peut plus voir que ceci :

21:48 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, occitanie

lundi, 02 septembre 2024

La Belle Affaire

Intitulée Zwei zu eins ("Deux pour un") dans la version originale, cette fiction allemande (inspirée d'une histoire vraie) évoque les mois qui ont précédé l'absorption de la RDA par la RFA la réunification allemande. Au-delà d'une certaine somme, les citoyens de RDA ont été autorisés à échanger leurs vieux marks est-allemands contre de bons Deutsche Marks, au taux (avantageux) de deux pour un... sachant qu'à l'époque, le DM s'échangeait contre environ 3,40 francs français.

L'intrigue, loufoque, met en scène des gens de peu, anciens employés de la grosse usine locale, désormais à la retraite ou au chômage et habitant le même immeuble. Durant la première demi-heure, j'ai craint d'avoir choisi de voir une de ces comédies germaniques lourdingues, aussi digestes qu'une choucroute bien grasse accompagnée d'une bière qui sent la pisse.

Ce début est à la fois misérabiliste et maladroit. La manière dont une bande de branquignoles va mettre la main sur un paquet de billets entreposés dans un bunker secret n'est guère crédible. Mais, de temps à autre, il règne une petite ambiance à la The Full Monty (le strip-tease en moins, les habitants étant de surcroît très mal vêtus).

Cela devient vraiment intéressant à partir du moment où les héros se demandent quoi faire de tout ce pognon. Ils mettent au point une première combine, avec la complicité de petits commerçants ouest-allemands aussi débrouillards que cupides.

L'immeuble d'habitat collectif devient à la fois une métaphore de la RDA finissante et une tentative d'utopie néo-communiste, mâtinée de consumérisme frénétique. J'ai beaucoup aimé cette partie, qui ne se limite pas à la comédie. Elle pose de bonnes questions sur le rôle de l'argent et les choix de vie qui se présentent parfois. Dans l'immeuble, tout le monde n'a pas envie de jouer collectif et, parmi ceux qui adhèrent à l'action de groupe, des dissensions émergent sur la manière de procéder. On nous propose une belle brochette de seconds rôles, bien qu'un peu caricaturale.

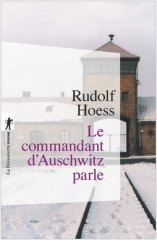

Se greffe là-dessus une intrigue amoureuse. La crise de fin de régime (communiste) provoque des retrouvailles. Les rapports humains se développent à trois niveaux : l'immeuble collectif, la famille (de cœur) élargie de l'héroïne Maren et le triangle amoureux. Je trouve que la partie sentimentale est bien insérée dans l'histoire politique... l'interprétation de Sandra Hüller n'y étant pas pour rien. De manière stupéfiante, cette comédienne réussit à incarner aussi bien l'idéaliste communiste que, naguère, l'épouse nazie du commandant du camp d'Auschwitz (dans La Zone d'intérêt). J'ai aussi apprécié l'intelligence et la malice d'une gamine à la paternité douteuse, qui contribue à un ultime rebondissement, dans un épilogue qu'il ne faut pas rater. Le générique est aussi coupé par des images d'époque, qui nous racontent la véritable histoire (pour le peu qu'on en connaisse).

Je recommande donc ce film, qui n'est pas une grande réussite en terme de comédie, mais qui mérite le détour pour les questionnements politico-sociaux qu'il met en scène.

23:41 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 22 août 2024

Petit mensonge historique sur France Culture

L'été demeure propice à l'enrichissement intellectuel, sur les radios publiques. Ainsi, actuellement, sur France Culture, on peut profiter, au choix, d'une "Grande Traversée" en compagnie de Christophe Colomb, d'une série documentaire consacrée aux Guerres de religions (en France, au XVIe siècle)... ou se contenter d'avoir raison avec... Charles de Gaulle.

C'est l'audition du quatrième épisode de ce dernier programme qui, ce midi, m'a fait dresser l'oreille. Présenté par Xavier Mauduit, il a confronté les visions de Jean-Luc Barré, biographe de Charles de Gaulle (marqué à droite), et de Ludivine Bantigny, universitaire marxisante. L'animateur leur a longuement laissé la parole, leur permettant de développer leurs arguments. C'était très intéressant... jusqu'à la toute fin, qui a évoqué les élections législatives de juin 1968.

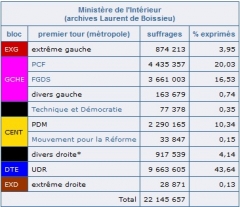

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Consécutives à la dissolution prononcée par le président de Gaulle, elles ont vu débarquer à l'Assemblée nationale une majorité absolue de députés UDR (gaullistes), alors que les précédentes élections (celles de 1967) avaient failli aboutir à ce qui aurait été appelé la première cohabitation.

A ce sujet, Jean-Luc Barré mettait (fort justement) l'accent sur la nette victoire du parti au pouvoir, dans des conditions démocratiques, tandis que Ludivine Bantigny affirmait (à raison) que la forme du scrutin (uninominal majoritaire à deux tours) avait favorisé le parti au pouvoir, alors que, selon elle, gauche et droite représentaient un poids équivalent dans le corps électoral... C'est là que le bât blesse.

Voici le résultat du premier tour des législatives de 1968 (d'après le site france-politique.fr) :

Comme on peut le constater, contrairement à ce qu'a affirmé l'historienne, la gauche et la droite ne faisaient pas jeu égal en juin 1968. A eux seuls, les gaullistes ont rassemblé près de 44 % des suffrages exprimés, auxquels il faudrait ajouter ceux (entre 4 et 5 %) qui se sont portés sur les Républicain indépendants (de Valéry Giscard d'Estaing), classés la plupart du temps dans les "divers droite". Au premier tour des législatives de 1968, l'ensemble des candidats de droite a donc bien recueilli la majorité des voix, autour de 50 %... contre environ 37 % (40 % en incluant les trotskystes) pour la gauche (PCF + FGDS + divers gauche).

Il reste le cas des centristes du PDM (la mouvance de Jean Lecanuet, en jaune dans le tableau ci-dessus, en bleu clair sur les diagrammes semi-circulaires), qui refusent de soutenir systématiquement le gouvernement, mais qui n'ont pas moins refusé de rejoindre l'alliance de gauche. Lorsqu'il y a eu second tour, les voix des centristes se sont plutôt portées sur les candidats gaullistes. (J'ajoute qu'au vu du profil des élus de ce camp, il serait de nos jours plutôt classé à droite par les oracles de la gauche intellectuelle...)

Les invités auraient aussi pu évoquer la règle d'âge (pour pouvoir voter) : en 1968, elle était de 21 ans. Or, il ne fait pas mystère que, parmi les millions de manifestants anti-gaullistes de mai-juin 1968, il s'en trouvait beaucoup qui n'avaient que 18, 19 ou 20 ans. Le corps électoral de juin 1968 était plutôt de droite... et sans doute plus à droite que la société française. Enfin, il ne faut pas négliger le "vote de la peur" de la part de certains Français, pas forcément marqués à droite, mais que la tournure des événements de 68 a inquiétés.

17:09 Publié dans Histoire, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, médias, presse, journalisme, actu, atctualite, actualités, actualité, actualites

mardi, 20 août 2024

L'épouse aveyronnaise du résistant parisien

Sous la plume de Philippe Broussard, Le Monde vient d'achever la publication d'une passionnante série d'articles consacrée à un mystérieux photographe, qui a pris, durant l'Occupation, des centaines de clichés en plein Paris (ce qui était interdit).

Mort en déportation (sans doute à cause d'une dénonciation...), Raoul Minot n'a pas eu droit au statut de résistant, réclamé en vain, après-guerre, par son épouse, Marthe, que l'un des articles présente comme étant « originaire de l'Aveyron ». On n'en sait guère plus sur elle, si ce n'est qu'elle a été enterrée dans le caveau de la famille de son époux, à Montluçon, dans l'Allier.

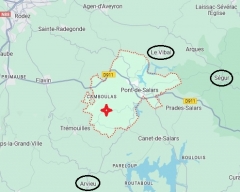

Voilà qui fait des deux membres du couple de nouveaux exemples des habitants du Massif central "montés" à Paris. En effet, Marthe Julienne Nathalie Minot est née Bedos, le 8 février 1894, à Pont-de-Salars, dans l'Aveyron, pas très loin de Rodez.

Les parents étaient installés dans le village de Crespiaguet, situé dans la partie sud-ouest de la commune. Il semblerait que d'autres membres de la famille (du côté paternel ou maternel) aient vécu dans les environs, entre Le Vibal, Arvieu et Ségur.

Notons que Marthe a eu sept frères et sœurs (tous plus âgés qu'elle), situation assez courante dans les familles aveyronnaises de l'époque. D'après Geneanet, deux de ses frères se sont mariés à Paris, l'un en 1915, l'autre en 1917 (ce dernier avec une fille Laur, peut-être elle aussi d'origine aveyronnaise). Les deux frères semblent avoir été associés (à Paris) en tant que marchands de vin. Marthe a-t-elle rejoint ses frères "montés" à la capitale avant elle ou bien sont-ils tous les trois partis ensemble ? Mystère. Le décès de leur mère, deux semaines après la naissance de la petite dernière (Marthe), en février 1894, a dû jouer un rôle. Le père, Louis Bedos, s'est remarié en 1897, avec Marie Bouloc, elle aussi habitante de Pont-de-Salars, mais issue d'un autre lieu-dit, Camboulas, très proche de Crespiaguet.

Pour la petite histoire, je signale que le père de Marthe a eu d'autres enfants avec sa seconde épouse. Deux sont signalés par Geneanet. Il en manque au moins un : Gabriel Marie Joseph Bedos -orthographié Bédos par le dictionnaire Maitron- né en 1898, au Monastère, mort il y a bientôt 80 ans, le 26 août 1944. Ce demi-frère de Marthe était lui aussi résistant ! Sur le site Mémoire des hommes, il est marqué comme victime civile... alors qu'une plaque commémorative lui est dédiée, à Montmorency :

Un décès a peut-être aussi contribué à la migration de Raoul Jean Minot, futur époux de Marthe Bedos. L'article du Monde précise qu'il a été engagé au Printemps en mars 1911. Comme il est né (à Montluçon) en septembre 1893, il était à l'époque âgé de 17 ans. D'après Geneanet, on ne trouve plus trace de ses parents, Marie-Antoinette et Jean, après 1907. Le père (né en 1856) étant mécanicien tourneur, il ne serait pas surprenant que son décès soit survenu autour de la cinquantaine.

Un décès précoce d'au moins un des parents, associé sans doute à une grande précarité économique, expliquerait le départ pour Paris de ces jeunes habitants du Massif Central. Le grand magasin a peut-être joué le rôle de site de rencontre...

Quoi qu'il en soit (toujours d'après Geneanet), le mariage aurait été conclu en 1921, en banlieue (ouest) parisienne, à Louveciennes, aujourd'hui dans les Yvelines, à l'époque en Seine-et-Oise. Cette commune n'est pas très éloignée de Courbevoie, sise dans les Hauts-de-Seine, à l'époque dans le département de la Seine. C'est là que le journaliste du Monde a retrouvé la trace du couple, entre les deux guerres mondiales.

Marthe Bedos-Minot est décédée en 1960. Philippe Broussard n'est parvenu à retrouver qu'une petite-nièce et un petit-neveu. Pourtant, le couple a bien eu une fille, Jacqueline. Qu'est-elle devenue ? Est-elle partie vivre à Montluçon avec sa mère ou bien est-elle restée en région parisienne ? En cherchant sur la toile, je suis tombé sur une Jacqueline Minot, née en 1926, morte en 2023 dans le XIVe arrondissement de Paris. Son année de naissance est compatible avec l'existence du couple. L'identité déclarée au moment du décès indique qu'elle n'était pas mariée. Mais, a-t-elle eu des enfants ?

Une dernière question se pose. Marthe a-t-elle joué un rôle dans le fantastique travail de documentation réalisé par son époux ? A plusieurs reprises, le journaliste du Monde souligne qu'il paraît peu probable que Raoul Minot ait agi seul. Il évoque la possibilité de la participation de gendarmes résistants. Mais, sur au moins une des photographies, on peut voir une main gantée tenir le coin d'une affiche, permettant au photographe de réussir son cliché.

Cette main ne pourrait-elle pas être celle de Marthe ? Quoi de plus innocent en effet qu'un couple en promenade (peut-être même avec une enfant) ? Cela pourrait constituer une bonne couverture pour masquer une activité photographique interdite.

Aussi riche soit-elle, la série d'articles du Monde ne répond pas à toutes les questions... On attend la suite !

16:35 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 13 août 2024

Joséphine Baker

On reparle de l'artiste engagée à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Provence, au cours duquel, rappelons-le, les troupes anglo-américaines ont été épaulées par la nouvelle armée française, issue de la fusion de plusieurs unités de résistants (à divers degrés). Membre de la France Libre, Joséphine Baker a accompagné ces troupes et a même chanté pour elles, comme à Belfort (dans le nord-est de la France métropolitaine), comme le rappelle un récent article du quotidien L'Est Républicain, illustré par une photographie dont voici un détail :

(Outre la présence des drapeaux, à l'arrière-plan, vous noterez, au premier plan, celle d'une floppée de bouteilles d'un liquide sans doute alcoolisé, signe que la soirée avait été placée sous le signe de la détente festive.)

Pour en savoir plus sur cette grande dame (dont l'action ne s'est pas limitée à la Seconde Guerre mondiale), on peut profiter de la diffusion, cet été, sur France Inter, d'une série (en neuf épisodes) consacrée à la chanteuse-résistante-militante des droits humains.

Si l'on manque de temps, on peut se contenter d'un documentaire, Joséphine Baker, première icône noire, qu'Arte rediffuse bientôt et qui est déjà disponible sur son site internet et ce jusqu'au 31 août prochain.

19:44 Publié dans Histoire, Presse, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, télévision, télé, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, femme

mardi, 30 juillet 2024

Se cultiver avec Radio France

J'écoute la radio principalement en déplacement, qu'il soit professionnel ou personnel. Je recours aussi au podcast (que l'on a naguère tenté d'appeler balladodiffusion). Cet été, deux des radios publiques proposent, en exclusivité ou en rediffusion, des programmes fort intéressants.

Commençons par la moins connue, France Culture. En semaine, actuellement, dès 9 heures, on peut écouter Les Grandes Traversées. Le florilège en cours de diffusion est centré sur Al Capone, mais l'on peut aussi écouter avec profit ceux qui l'ont précédé, consacrés à Indira Gandhi puis Mohamed Ali.

A 12h, pas besoin de changer de radio. On nous propose une demi-heure quotidienne sur Pierre Mendès France, dans le cadre du programme Avoir raison avec... Le parcours de celui qui fut, entre autres, un bref et efficace chef de gouvernement sous la IVe République, est riche d'enseignements.

En revanche, à 13h30, il faut basculer sur France Inter, pour profiter des rediffusions de Rendez-vous avec X, un programme parfois un peu trop complotiste à mon goût, mais souvent nourri de sources pertinentes.

A 14h, on retourne sur France Cul', pour Mécaniques du journalisme. Je recommande tout particulièrement l'épisode sur Bellingcat.

A 15h, on repasse sur Inter, pour Face à l'histoire, de Philippe Collin. Il vient de nous régaler avec « Résistantes », qui met en valeur l'engagement de Lucie Aubrac, Renée Davelly (chanteuse), Geneviève de Gaulle (nièce de Charles), Simonne Mathieu (plus connue comme joueuse de tennis) et Mila Racine. Depuis peu, il nous propose la rediffusion du « Fantôme de Philippe Pétain » un ensemble de dix épisodes qui croise les regards des historiens à la fois sur le Maréchal et le régime de Vichy. (Les séries consacrées à Vladimir Poutine et Jean-Marie Le Pen méritent aussi le détour.)

A celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'écouter en direct, deux possibilités s'offrent : les redifs du soir, à 20h30 ou 21h... ou bien le podcast, meilleur ami de l'internaute peinant à se plier aux contraintes d'une grille horaire.

20:44 Publié dans Histoire, Politique, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, histoire

mercredi, 17 juillet 2024

Horizon - chapitre 1

Cet horizon est celui de la ruée vers l'Ouest, celle de colons européens en quête du « Rêve américain », dans la seconde moitié du XIXe siècle. Kevin Costner revient à d'anciennes amours, celles de Danse avec les loups, dans une œuvre qu'il a sans doute conçue comme testamentaire.

C'est d'abord à voir en salle, tant cela semble avoir été filmé pour un écran large, avec, souvent, pas mal de détails dans les plans. Même si de nombreuses scènes sont oppressantes, voire violentes, on respire en allant voir ce film, qui nous fait prendre un bon bol d'air, des montagnes du Nord aux zones quasi désertiques du Sud-Ouest.

Horizon est aussi le titre d'un prospectus qui attire les migrants en masse. On leur promet des terres, l'enrichissement, la liberté. Ils vont, trop souvent, rencontrer la précarité, le mensonge, la violence. C'est l'un des intérêts de ce film que de montrer celle-ci sous tous ses aspects : celle des colons blancs (contre les « indigènes »), celle des Amérindiens (contre les colons), celle des hommes sur les femmes. On remarque d'ailleurs que c'est la violence des Amérindiens qui est présentée en premier, dans toute sa cruauté... et avec un incontestable brio, la séquence de l'attaque du village de colons étant pour moi la meilleure du film.

... et pourtant, Kevin n'y figure pas, puisqu'il apparaît seulement au bout d'une heure. Ce n'est pas du tout gênant, d'autant que la durée du film ne m'a pas posé problème. Le rythme n'est ni trop lent ni trop rapide. L'histoire, bien que souvent violente, nous est contée de manière apaisée.

Le problème vient de la caractérisation des personnages, assez traditionnelle, qui, pour les cinéphiles (qui ont déjà vu pas mal de vieux westerns, en salle ou sur le petit écran), aura un goût de déjà vu.

Ainsi, il est un peu consternant qu'au XXIe siècle, on nous présente encore la formation d'un couple (hétéro) formé d'un vieux baroudeur mutique au grand cœur et d'une prostituée qui a l'âge d'être sa fille. (Je note que celle-ci, bien qu'évoluant dans un milieu insalubre, parvient à conserver intacts des vêtements aux couleurs éclatantes.) Sans surprise non plus, la veuve éplorée (Sienna Miller, très maquillée) va succomber au charme du gentleman officier venu au secours des colons (la cavalerie arrivant bien entendu en retard, conformément à la tradition). A la veste des soldats ne manque aucun bouton, comme il ne manque aucun pli aux robes des héroïnes. (En contrepoint, on nous propose quelques figurantes au visage moins gracieux et aux vêtements plus crasseux.) Je crois qu'on peut prédire étape par étape l'évolution des relations entre Mrs Kittredge et le capitaine (?) de l'armée des États-Unis, dont on comprend très vite qu'une partie cachée de l'anatomie se met au garde-à-vous dès que la jolie veuve se trouve dans les parages...

Même les personnages de femme forte sont des figures déjà vues ailleurs, autrefois... sauf peut-être celle qui fuit une famille de mafieux après avoir tiré sur le patriarche violeur. A son sujet, un doute subsiste à la fin de l'épisode quant à ce qu'il lui est arrivé...

Du côté des hommes (blancs), on a un peu trop misé sur le côté "grosses voix caverneuses", qui donnent l'impression que certains protagonistes sont dotés de deux ou trois paires de couilles. A signaler quand même la prestation de Jamie Campbell Bower en cowboy psychopathe.

Quant aux Amérindiens, ils ont droit à une assez grande place dans l'histoire, sans "politiquement correct" : le film montre leur expropriation comme la cruauté dont certains font preuve. Là encore, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de surprises : on a droit au vieux chef sage, au fils rebelle fougueux, aux jeunes imprudents...

Au final, cela se laisse regarder avec plaisir, mais c'est très classique, un peu "pépère" parfois.

13:17 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéùma, cinema, film, films

jeudi, 11 juillet 2024

To The Moon

Six ans après First Man, sept ans après Les Figures de l'ombre, alors que tant de documentaires ont aussi été consacrés au sujet, pourquoi revenir encore au programme Apollo, plus précisément à l'enchaînement d'événements qui allait conduire la mission Apollo 11 sur la Lune ? Eh bien, pour en faire une comédie romantique, sur fond de complotisme.

La première partie est la plus "historique". Elle plante le décor, évoque les difficultés à boucler le financement du programme, à une époque marquée par la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques... et quelques catastrophes naturelles. Le roi dollar est sur le point de s'effondrer et le programme spatial risque d'être une victime collatérale.

A cela s'ajoute la difficulté pour des femmes actives et compétentes d'évoluer dans un environnement très masculin, dont la caricature est la salle de commande de Cap Kennedy.

Le souci de reconstitution est présent à l'écran. On a droit aux voitures de l'époque (pas forcément dégueulasses), au mobilier de l'époque (oubliable), à l'architecture de l'époque (bof)... ainsi qu'aux coupes de cheveux et aux vêtements de la fin des années 1960. Ils ont réussi à enlaidir Scarlett Johansson, qui demeure tout de même très séduisante !

Dès le début, on sent qu'entre le ténébreux et baraqué Cole Davis et la pétulante Kelly Jones, il va se passer des trucs... mais les aléas du programme Apollo et un vilain agent gouvernemental (brillamment interprété par Woody Harrelson) vont se mettre en travers de leur amour naissant.

On sent la volonté de faire renaître l'esprit de la comédie de mœurs américaine des années 1930-1950, sans toutefois qu'il y ait le même brio. C'est joliment fait, mignon tout plein et émaillé d'humour. On ne s'ennuie pas, mais cela ne restera sans doute pas dans les mémoires.

23:44 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 29 juin 2024

L'Ombre du feu

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Japon panse ses plaies, jusque dans les provinces les plus reculées. Ce film de fiction nous fait suivre le destin de trois personnages : un jeune orphelin, une veuve et un ancien soldat. Le tableau qui est fait du Japon de l'époque n'est pas sans rappeler ce qu'on a récemment vu dans Godzilla Minus One... en moins bien.

Je trouve que, dès le début, tout est trop appuyé. La mise en scène insiste sur la saleté, la précarité, la chaleur (on est à la fin de l'été 1945, en zone quasi tropicale)... et puis cette jeune veuve est un peu trop jolie. Elle est interprétée par une comédienne (Shuri Mizutani) qui doit être une vedette dans son pays. Mais, ici, son visage est un peu trop lisse... et ses jambes un peu trop belles... Néanmoins, la présence de ce personnage, à l'écran, est l'occasion d'évoquer la précarité de la condition des femmes, surtout quand elles étaient les épouses de soldats, dont elles n'avaient plus de nouvelles.

Le surgissement du gamin est plutôt bien vu... mais l'on sent très vite que le réalisateur nous guide vers la formation d'un nouveau noyau familial, auquel pourrait s'adjoindre un ex-militaire en quête de travail... mais un peu perturbé dans sa tête.

C'est l'arrivée d'un autre ancien soldat qui redonne du tonus à l'intrigue. Il semble prendre le gamin sous son aile... peut-être pas uniquement par philanthropie. Cette partie-là de l'intrigue m'a davantage intéressé.

Pour des raisons que je ne révèlerai pas, le gamin va être séparé de son nouveau protecteur. On le suit désormais seul, en ville, où chacun tente de survivre, sans guère de considération pour le sort d'autrui. La dernière scène remet en relation le gosse avec la femme du début, mais de manière très particulière.

La photographie et les décors sont bien foutus, mais, c'est souvent un peu trop léché à mon goût. Pour paraphraser Coluche, je dirais que j'ai parfois eu l'impression d'être face à de "la crasse propre".

Sur le sujet (et, globalement, l'histoire du Japon des années 1930 aux années 1950), je conseille plutôt la lecture d'un célèbre manga, Gen d'Hiroshima.

17:03 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 26 juin 2024

39-45 Elles n'ont rien oublié

Tourné il y a environ deux ans, ce documentaire a déjà été diffusé, dans une version écourtée (d'environ 50 minutes), sur France Télévisions. Gonflé d'une quarantaine de minutes, il est sorti fin mai, sans doute en rapport avec la Journée nationale de la Résistance.

Quatre octo-nonagénaires ont été interrogées : Marie-Claire Aguesse (en haut à gauche), Lili Rosenberg (en haut à droite), Geneviève Pouille (en bas à gauche) et Frédérique Hébrard, en bas à droite.

La première n'est autre que la grand-mère des réalisateurs (Robin et Germain Aguesse). Elle a connu la Débâcle de 1940, la séparation de la famille, l'occupation et la Libération. Elle n'a pas été résistante, mais son vécu n'en est pas moins intéressant, puisqu'il nous transmet plutôt le point de vue d'une "Française moyenne". A cette dame très âgée, on pardonnera quelques erreurs, comme celle portant sur la qualité des chars français (bien meilleure que ce qu'elle en dit). Elle s'emmêle aussi les pinceaux quand elle évoque la popularité de Philippe Pétain, l'estimant (à juste titre) fondée sur une bataille de la Première Guerre mondiale... mais celle de la Marne au lieu de celle de Verdun. Enfin, quand elle parle du camp d'internement de Beaune-la-Rolande, elle a tendance à le présenter comme géré par les Allemands, alors que les détenus étaient gardés par des gendarmes français.

(Cette photographie, incluse à l'origine dans le film Nuit et brouillard, d'Alain Resnais, avait été censurée par le gouvernement français.)

Le parcours de Lili Rosenberg a été plus chaotique. Sa famille a été arrêtée le jour... de l'anniversaire de sa mère. La jeune fille est passée par plusieurs camps, jusqu'à celui de Bergen Belsen (ou est morte la petite Anne Frank). Son témoignage est souvent éprouvant, tant les horreurs qu'elles a vues ou subies sont grandes.

Tout comme ses parents, la jeune Geneviève Pouille (hélas décédée avant la sortie du film) s'est engagée dans la Résistance. Elle aussi a beaucoup souffert pendant la guerre, mais son témoignage est rempli d'espoir... et nourri d'anecdotes sur l'action d'une "petite main" de la lutte contre l'occupant.

Quant à Frédérique Hébrard (plus connue comme actrice et romancière), elle a indirectement participé (avec ses parents) au sauvetage des collections du Louvre, notamment de La Joconde, dont je me dois de rappeler qu'à l'époque, elle a effectué un court séjour dans l'Aveyron, à l'abbaye de Loc-Dieu.

En dépit de quelques erreurs/imprécisions, je trouve que l'ensemble constitue une belle leçon d'histoire et d'humanité.

16:26 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 20 juin 2024

Chien blanc

J'ai raté ce film à sa sortie en salles, d'autant qu'il n'est pas resté longtemps à l'affiche dans mon cinéma habituel. Un déplacement professionnel m'a donné l'occasion de combler ce manque.

Six ans et demi après La Promesse de l'aube, voilà une nouvelle œuvre (autobiographique) de Romain Gary adaptée au cinéma. Cette fois-ci, c'est aux États-Unis, en 1968, que se déroule l'action, juste après l'assassinat de Martin Luther King.

Trois trames scénaristiques s'entrecroisent. L'histoire du couple intello-médiatique formé par Gary et l'actrice Jean Seberg en est une. Dès le début, on sent qu'entre eux ce n'est plus la passion des débuts. Les deux comédiens nous font sentir la progressive prise de distance entre l'écrivain vieillissant, prudent, modéré, et l'étoile filante du Septième Art, devenue activiste. Cela nous mène à la trame politique, celle de la lutte des Afro-américains pour obtenir la pleine égalité des droits (trois ans après l'abolition officielle de la ségrégation, que le film ne rappelle pas). Outre le racisme de nombre d'Américains blancs, le film dénonce les violences policières... sans négliger pour autant de représenter celles de certains Noirs.

Le sort du chien, un très joli berger allemand, se place dans ce contexte. Il débarque un jour dans le quartier très WASP de Los Angeles où vit le couple Gary-Seberg. (Vous n'auriez tout de même pas voulu qu'ils habitent dans le ghetto, avec leurs compagnons de lutte ?) Le canidé se signale par une agressivité sélective, qui ne vise que les "personnes de couleur". Un dresseur le qualifie de « white dog » (chien blanc), sous-entendu raciste. (On appréciera la finesse de la désignation, l'adjectif blanc étant, dans ce cas précis, synonyme de raciste.) Pendant la période esclavagiste, ce genre de chien était dressé pour pourchasser les esclaves en fuite. Pendant la période de ségrégation, il assistait les "klanistes" pratiquant le lynchage des Noirs. A l'époque du film, il est utilisé par les policiers intervenant lors des manifestations pour les droits civiques.

La question est : ce chien, dont le comportement est d'ordinaire parfaitement normal, peut-il être "redressé" ? La solution de l'euthanasier, outre sa cruauté, ne serait-elle pas (de la part de personnes engagées) un aveu de faiblesse, voire d'échec ? (La question se pose pour le chien, mais les spectateurs sont évidemment censés comprendre qu'il est aussi question des humains...) C'est, pour moi, la partie la plus intéressante du film.

La crise du couple Gary-Seberg, aussi bien interprété soit celui-ci, ne m'a pas passionné... et, même si j'ai apprécié la reconstitution (engagée à gauche) de la période des droits civiques, je trouve que l'intensité dramatique (et émotionnelle) porte davantage sur le personnage du chien. Je ne peux pas trop en dire, mais ce qui lui arrive (et la manière dont la réalisatrice a choisi de le montrer) est très signifiant... et dérangeant. Je pense que cela a gêné certains spectateurs (deux ayant quitté la salle avant la fin, dans le cinéma où je l'ai vu). Ils s'attendaient sans doute à une œuvre plus manichéenne. Mais, pour ce que je sais de Romain Gary (et ce que j'en ai lu), ce serait mal le connaître. Je pense qu'Anaïs Barbeau-Lavalette (auteure, il y a une dizaine d'années, d'Inch'Allah) a été assez fidèle au roman d'origine.

Du coup, j'ai trouvé ce film assez fort, très bien joué, subtilement dérangeant.

21:46 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 18 juin 2024

Rendez-vous avec Pol Pot

Cette fiction à caractère historique nous replonge dans le thème de prédilection du cinéaste Rithy Panh, à savoir le Cambodge communiste totalitaire, celui des années 1975-1979... avec près de deux millions de morts à la clé (un authentique génocide, celui-là).

Si la justice internationale a (tardivement) fait son travail, sur le plan de la transmission historique, notamment en France, c'est léger... et c'est aussi le sujet du film, qui met en scène un trio de journalistes français (un rubricard, un photographe et une "preneuse d'images"), dont le degré d'aveuglement (ou de complaisance) quant à la nature du régime des Khmers rouges varie fortement.

Grégoire Colin incarne avec talent l'intellectuel marxiste, visiblement d'origine bourgeoise, qui a côtoyé certains futurs dirigeants communistes lors de ses études (durant lesquelles il a pu recevoir l'enseignement ô combien objectif d'universitaires eux-mêmes marxistes convaincus). C'est "l'idiot utile" typique, l'Occidental qui se berce d'illusions et que les agents du totalitarisme pensent pouvoir manipuler aisément. Toutefois, au bout d'un moment, le comédien réussit à nous faire sentir l'évolution du personnage, qui, parfois, semble jouer l'aveugle ou l'imbécile pour sauver ses collègues.

Cyril Gueï interprète avec conviction le reporter de guerre baroudeur, pas du tout sensible aux sirènes communistes... et du genre à s'affranchir des règles.

Complète le trio Irène Jacob (que je n'avais pas vue au cinéma depuis des lustres). Elle est absolument formidable en journaliste affûtée, prudente... et femme indépendante. Dans un rôle approchant, je l'ai trouvée meilleure que Kirsten Dunst dans le récent Civil War.

Ce trio de reporters a bel et bien existé, même s'il n'était pas français. L'intrigue s'inspire d'un livre d'Elizabeth Becker, la journaliste américaine qui a fait partie de l'expédition d'origine.

Entre deux scènes de fiction, Rithy Panh (auteur, rappelons-le, de l'excellent S-21, la machine de mort khmère rouge) a inséré des extraits de films documentaires, quand il ne pouvait pas faire jouer l'innommable. Cela passe par l'un des journalistes, qui sort des sentiers battus de la visite guidée, pour découvrir l'envers du décor.

S'ajoutent à cela des scènes tournées avec des maquettes et des figurines, à l'image du procédé déjà mis en œuvre dans L'Image manquante.

L'ensemble est prenant, bien qu'un peu long. C'est une belle leçon d'histoire, sur un sujet qui n'est guère enseigné en France.

11:51 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 11 mai 2024

Le Tableau volé

Inspiré d'une histoire vraie (comme La Femme au tableau, qui lui traitait du devenir d'une œuvre de Gustav Klimt), ce film de Pascal Bonitzer est à la fois un polar économico-artistique, un portrait de notre époque et une aventure humaine.

Il bénéficie d'une distribution quatre étoiles, avec Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Louise Chevillotte, Laurence Côte, Alain Chamfort (que, dans un premier temps, je n'avais pas reconnu), Arcadi Radeff... et surtout Alex Lutz, dont je vais redire qu'il est l'un des acteurs les plus doués de sa génération.

Ici, il incarne André Masson, un commissaire-priseur riche et arrogant, aimant les belles montres, les belles voitures, les beaux costumes, les bons whiskys. Il est surtout passionné par l'art, notamment pictural. Après quelques hésitations, il accepte d'évaluer une toile retrouvée dans un grenier, en compagnie de son ex-femme Bertina (spécialiste d'Egon Schiele). La famille propriétaire de la maison est du genre prolétaire, tandis que les ayant-droit, résidant aux États-Unis, sont plus à l'aise financièrement.

A cette intrigue fil rouge se greffent des arcs narratifs secondaires. Le premier que l'on découvre est celui qui concerne la stagiaire d'André, une menteuse pathologique qui nous réserve bien surprises. Un autre arc évoque les rivalités à l'intérieur de la société de commissaires-priseurs qui emploie André. Un autre volet encore évoque la situation familiale délicate de Martin, l'ouvrier qui a découvert la toile.

Quand il s'avère que le tableau n'est pas une imitation, l'enjeu qu'il représente (symboliquement... et surtout financièrement) commence à soulever des passions, plus ou moins avouées. Le film prend donc un tour policier pas déplaisant du tout.

Croisant souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, fracture sociale, mondialisation et tensions familiales, ce film est une excellente surprise, où se révèle la maîtrise d'un cinéaste à la carrière discrète.

17:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 14 avril 2024

Le Jeu de la reine

Séance en costumes pour cette reconstitution de l'Angleterre du XVIe siècle, au crépuscule du règne du très autoritaire Henri VIII, connu pour avoir rompu avec l'obédience papale... et pour avoir épousé successivement six femmes (et en avoir fait décapiter deux).

Dans le rôle du vieux porc barbu, Jude Law est stupéfiant de vérité... lui qu'en France on a plutôt l'habitude voir incarner des gentlemen (ou, du moins, des types propres sur eux) ! Il me semble qu'il a même pris du poids pour le rôle.

A ses côtés rayonne, irradie, illumine, scintille la délicieuse, la ravissante, la subtile Alicia Vikander qui, depuis Royal Affair, ne m'a jamais déçu, même si le dernier film dans lequel je l'avais vue (Tomb Raider) na cassait pas des briques.

Le comédienne interprète Cartherine Parr, la sixième et dernière épouse d'Henri VIII. Elle parvient à faire ressortir les différentes facettes de son personnage : un côté séducteur (le film sous-entend qu'elle tenait le roi par le bout de la bite savait comment satisfaire le roi, à défaut d'en jouir), un côté infirmière voire mère-poule et un aspect intellectuel. La dame se piquait de philosophie et de religion. Elle s'est aussi en partie occupée de l'éducation des enfants des précédents mariages du roi, tous destinés à régner (ce dont ils n'étaient pas certains, à l'époque) : le futur Edouard VI (fils de Jeanne Seymour), la future Marie Tudor (fille de Catherine d'Aragon) et (surtout) la future Elizabeth Ière (fille d'Anne Boleyn), que la structure du film présente comme une sorte d'héritière spirituelle de Catherine, la véritable fondatrice de l'anglicanisme, que le règne d'Henri VIII n'avait fait qu'esquisser.

Le début du film montre une femme de pouvoir et d'idées, dont la fragilité de la position apparaît dès que son seigneur et époux revient de la campagne de France, en mauvaise santé. La mise en scène comme le jeu des acteurs nous font comprendre quelles étaient les marges de manœuvre (plus ou moins grandes) d'une épouse royale, dont le principal atout pouvait être de donner naissance à un héritier (mâle). On finit par sentir que, derrière le tableau historique, perce un discours féministe contemporain, au point de tordre un peu le cours des événements.

J'ai été emballé par les décors, les costumes, l'éclairage de certaines scènes à la bougie et le jeu des acteurs (Erin Doherty, Junia Rees, Eddie Marsan...). Parfois, cela m'a rappelé La Favorite, de Lanthimos.

J'ai deux réserves scénaristiques à émettre. Elles sont sans doute liées au fait que le film adapte un roman. Ce n'est donc pas une œuvre historique au sens strict.

Ainsi, il me semble que l'épisode du collier est inventé... et inspiré d'une péripétie des Trois Mousquetaires. La mise en danger de Catherine Parr fut réelle, en raison de ses convictions religieuses. Si Henri VIII avait bien rompu avec le Pape, il souhaitait mettre en place (en Angleterre) une sorte de catholicisme d’État, rénové, mais pas un protestantisme façon Luther, encore moins le calvinisme que prêchaient les réformés qui ont fini par triompher en Écosse. Durant la seconde partie de son règne, le souverain a joué de l'équilibre qu'il souhaitait préserver entre les poussées réformistes, incarnées par le clan Seymour (dont Catherine était proche), et le clergé traditionaliste, encore marqué par le catholicisme (à l'image de l'évêque de Winchester Étienne Gardiner, très bien interprété par Simon Russell Beale, déjà excellent en Béria dans La Mort de Staline).

Mon autre réserve porte sur la fin, totalement inventée (et un peu ridicule dans sa mise en scène). Je comprends qu'elle ait suscitée des applaudissements, à Cannes, mais, franchement, le film n'avait pas besoin de cela.

15:15 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 29 mars 2024

Scandaleusement vôtre

Inspirée d'une histoire vraie, cette comédie sociétale britannique a pour cadre une petite ville de province des années 1920, dans une Angleterre très patriarcale. Le début nous plante le cadre de manière caustique, avec notamment cette rue ouvrière où se côtoient des ménages certes aux revenus modestes, mais aux modes de vie parfois diamétralement opposés.

C'est le cas de deux familles voisines. La première est composée de protestants puritains, la dernière fille de la maison, restée célibataire, s'occupant de ses parents. Olivia Colman prête son ingénue fourberie à ce personnage plus complexe qu'il n'en a l'air. A ses côtés, Timothy Spall s'est coulé avec une évidente jubilation dans le rôle du vieux patriotard réactionnaire.

La maison d'à côté (dont on perçoit à peu près tous les bruits un tant soit peu prononcés) est occupée par un couple de prolos, l'homme noir et la femme d'origine irlandaise, une petite souillon libre comme l'air et au langage particulièrement grossier.

L'arrivée au courrier de plusieurs familles du quartier de lettres odieuses, insultantes et diffamatoires sème l'émoi et va mettre le feu aux poudres. C'est l'occasion pour les spectateurs de découvrir un poste de police peu dynamique, dirigé par des hommes pas particulièrement futés. Se distingue une jeune enquêtrice (d'origine indienne, sans doute), reléguée aux tâches subalternes, mais capable de faire preuve d'initiative. Dans le rôle, Anjana Vasan rappelle un peu Rebecca Liddiard dans Les Mystères de Londres ou Frankie Drake Mysteries. (On pense aussi à l'agent Trewlove de la série Morse.)

Cependant, après une entame assez entraînante, souvent drôle et porteuse de sens, je trouve que la suite patine. Quand l'enquête pointe du doigt l'Irlandaise fantasque et qu'on se dirige vers le procès, cela devient plan-plan, peut-être parce que le propos militant prend le dessus sur l'ironie sociale.

Fort heureusement, l'enquêtrice Gladys Moss, qui ne croit pas à la culpabilité de la jeune femme, va réunir une petite équipe de bras cassés pour éclaircir le mystère... dans le dos de ses supérieurs. L'intérêt remonte dans cette grosse dernière demi-heure. L'intrigue gagne même en épaisseur quand on comprend les motivations de la personne qui a écrit ces lettres : elle aussi est une victime et elle a vécu la rédaction des missives ordurières comme une sorte d'épreuve cathartique.

P.S.

Ne quittez pas la salle trop vite : le début du générique de fin expose en plein écran certains extraits des lettres, parmi les plus croustillants...

jeudi, 14 mars 2024

Madame de Sévigné

Je me suis laissé tenter par cette production "qualité française", du cinéma classique mettant en valeur un pan de notre patrimoine culturel. J'ai été attiré par la distribution et le sujet, la célèbre (?) marquise étant une fine plume, pour ce que j'ai pu en lire.

La réalisatrice Isabelle Brocard a choisi de mettre l'accent sur la relation mère-fille et l'idée d'indépendance. La vraie bonne surprise de ce film est l'interprétation d'Ana Girardot, que j'ai trouvée à la fois belle et touchante, crédible à trois âges/états différents : encore innocente à peine sortie de l'adolescence, prenant un peu d'assurance en jeune maman, adulte plus froide investie dans le rôle d'épouse... un quatrième état se révélant, à la fin.

La principale réussite du film est la mise en scène de la réflexion sur l'indépendance des femmes. Karine Viard incarne celle qui fut veuve très jeune (à 25 ans) et évita soigneusement de se remarier, gérant prudemment la fortune familiale. Elle voudrait voir sa fille (qu'elle a mariée à un veuf beaucoup plus âgé qu'elle) suivre ses traces, mais celle-ci finit par considérer son mariage comme une manière de devenir indépendante de sa propre mère. Le problème est qu'en coupant le cordon ombilical, elle se place sous la coupe d'un époux pas particulièrement bienveillant.

C'est l'occasion de signaler que les seconds rôles masculins sont bien campés, notamment par Cédric Kahn et Laurent Grévill.

C'est la mise en images (et sons) de l'aspect littéraire de cette histoire qui pose problème. On entend lire certaines des lettres de la marquise... pas les plus brillantes à mon avis. Karine Viard ne paraît pas crédible en femmes de lettres, pas plus que Noémie Lvovsky en Madame de La Fayette (auteure - rappelez-vous - du roman préféré de Nicolas Sarkozy). Les scènes de salon sont ratées... et c'est vraiment dommage parce que, dans les dialogues, on sent parfois un effort d'écriture. Mais tout cela tombe à plat. (Je pense qu'une comédienne comme Sandrine Kiberlain aurait été plus emballante dans le rôle de la marquise.)

Cci dit, de temps en temps, une scène sort du lot, comme celle qui voit la fille de Madame de Sévigné tenter de rentrer dans les bonnes grâces de Louis XIV. Celui-ci a autrefois manifesté du désir à son égard. La belle et jeune épouse du comte de Grignan espère que cette ferveur passée pourra servir les intérêts de son mari. (A cette occasion, on comprend que l'ex-jouvencelle a bien progressé dans l'art de l'intrigue.) De passage, le roi se montre davantage intéressé par les talents littéraires de la mère, provoquant du dépit chez la fille.

Cela ne suffit toutefois pas à sauver complètement le film, un peu décevant.

P.S.

A lire, dans la collection (de poche) "Folio 3 euros" :

20:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femme, femmes, filles, littérature

mercredi, 06 mars 2024

They shot the piano player

« Ils ont flingué le pianiste » nous disent les réalisateurs de ce documentaire historico-musical, présenté sous forme de film d'animation. Il nous conte l'enquête menée au XXIe siècle par un journaliste états-unien (de gauche : il travaille pour The New Yorker) sur un musicien de bossa nova méconnu, le Brésilien Francisco Tenório junior, disparu en Argentine en 1976, à la veille du coup d’État militaire.

L'histoire démarre aux États-Unis, au cours d'une séance de lecture de l'ouvrage écrit par celui qui s'était d'abord passionné pour la musique brésilienne, qui a connu son apogée dans les années 1950-1960, juste avant la mise en place d'une de ces dictatures militaires soutenues par Oncle Sam dans sa lutte contre l'hydre bolchévique. On nous plonge ensuite dans son enquête, qui fait surgir à l'écran des images d'époque, dans des tons chauds, sur un fond musical absolument enchanteur, quand bien même parfois le contexte était terrible.

Le journaliste (doublé par Jeff Goldblum dans la version originale) est donc parti enquêter au Brésil, à la recherche des musiciens rescapés de cette époque, ou de leurs proches. Rapidement, il en vient à poursuivre son travail en Argentine. D'abord destiné à évoquer l'histoire d'un pan de la musique sud-américaine, son livre va petit à petit se focaliser sur la vie et l’œuvre de Tenório, considéré comme un virtuose à l'époque, mais qui a très peu enregistré... et, surtout, qui a disparu dans des circonstances mystérieuses.

Sur celles-ci plane l'ombre de la dictature argentine et de ses forces spéciales, qui écumaient les rues de Buenos Aires en Ford Falcon. On pense un peu à une vieille chanson de Jean-Pierre Mader (Disparue) et à la Française Marie-Anne Erize. L'impression de malaise se confirme quand il est fait mention de la sinistre École de mécanique de la marine. (Les vieux cinéphiles se rappelleront du film Garage Olimpo.)

Fort heureusement, la musique et la chaleur humaine des artistes viennent détendre l'atmosphère. L'animation n'est pas virtuose, mais elle met bien en valeur les musiciens et les témoignages des proches. Les décors sont assez chouettes.

Le journaliste va mener son enquête à son terme, grâce notamment à un ancien officier qui a accepté d'en dire plus sur ce qu'il s'est passé à Buenos Aires à la fin des années 1970.

C'est un film à la fois beau et glaçant, mêlant la terreur des anciennes dictatures au bien-être procuré par une musique pleine de douceur et de subtilité.

00:11 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique

vendredi, 01 mars 2024

Les Chèvres !

Aussi surprenant cela puisse-t-il paraître, l'argument du film (le procès d'un animal accusé d'avoir provoqué la mort d'un humain) n'est pas une histoire tordue tirée de l'esprit malade d'un scénariste en mal d'inspiration. Au Moyen Age en particulier, il est arrivé que la justice condamne des quadrupèdes, notamment des cochons.

Fred Cavayé s'est-il souvenu d'un vieux sketch de Dany Boon, dans lequel le personnage principal avait pour compagne... une chèvre ? Quoi qu'il en soit, le réalisateur d'Adieu Monsieur Haffmann s'est lancé dans cette périlleuse aventure, entouré d'une distribution prestigieuse.

Le cahier des charges est rempli d'intentions louables : la dénonciation de l'esprit de clocher, du rejet de l'autre (qu'il soit d'une autre nation, d'une autre région... ou d'un autre village), des préjugés sexistes... et de la justice spectacle. On nous plonge dans une France pittoresque, celle du milieu du XVIIe siècle, en Province, supposément à la frontière de la Savoie (même si le film a été tourné dans un charmant village du Lot, à Saint-Cirq-Lapopie). Les emperruqués y croisent les sans-dent dents-gâtées, les Parisiens des Provinciaux... voire des Savoyards Savoisiens. Il y a même une ébauche de mystère concernant la mort d'un maréchal de France (puisque la chèvre n'est évidemment pas responsable de son décès).

Le problème est que, malgré tous ces ingrédients, la sauce ne prend pas. Il y a bien trois ou quatre moments franchement drôles, mais, le reste du temps, au mieux, on sourit. Pourtant, certains comédiens "font le job", comme on dit. Jérôme Commandeur est très convaincant en avocat parisien prétentieux. Grégory Gadebois n'est pas mal en Mazarin, tout comme Ludivine de Chastenet en aubergiste. La jeune Claire Chust n'est pas maladroite non plus en amie des chèvres... et les (brèves) apparitions de Marie-Anne Chazel à l'écran ne manquent pas de sel.

J'ai eu l'impression qu'on avait suivi une sorte de recette du succès qui, hélas, donne une espèce de plat cuisiné moyennement savoureux. Je note aussi qu'on semble avoir eu du mal à choisir entre la pseudo-reconstitution historique et les anachronismes assumés.

Le film est plutôt dispensable.

P.S.

A lire, pour les amateurs d'anecdotes, un bon livre de l'historien Michel Pastoureau, qui part de l'analyse d'un fait divers pour aboutir à une histoire de l'héraldique :

21:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 25 février 2024

Une Vie

Il ne s'agit pas d'une nouvelle adaptation du roman de Guy de Maupassant. (Stéphane Brizé s'y est attelé il y a sept-huit ans.) Plus que d'une seule vie, il est question de celle de près de 700 personnes, des enfants sauvés de la déportation, en 1938-1939, par un employé de banque londonien, Nicholas Winton, épaulé par des bénévoles britanniques et tchécoslovaques.

L'histoire nous est contée sous deux formes : des scènes anciennes (londoniennes et praguoises), tournées dans des tons bleutés ou gris, et des scènes "contemporaines", évoquant les années 1987-1988, où dominent le jaune, l'orange, le marron. C'est le code visuel utilisé pour distinguer les deux époques.

Le montage alterne les scènes "récentes" et anciennes. C'est, je pense, le bon choix, plutôt que de procéder de manière strictement chronologique. C'est donc en alternance qu'on va suivre, d'un côté le paisible retraité qui fait le tri dans ses papiers, jusqu'à tomber sur une mystérieuse sacoche, de l'autre côté de jeunes adultes britanniques et tchécoslovaques qui tentent de donner un avenir à des enfants en majorité juifs.

Anthony Hopkins apporte son charisme tranquille au Nicholas Winton âgé, tandis que Johnny Flynn est une bonne surprise en version jeune du banquier. Celui-ci apparaît étonnamment idéaliste, tout comme la plupart des bénévoles qui s'investissent dans le sauvetage. Les scènes anciennes donnent un aperçu du travail de fourmi qu'il a fallu fournir à l'époque pour identifier, informer, convaincre les familles de ces enfants, beaucoup vivant dans une misère crasse. Mais le plus dur fut peut-être d'obtenir les autorisations des fonctionnaires britanniques et d'organiser les transports (en train). La mère du banquier (interprétée par la toujours formidable Helena Bonham Carter) a joué un rôle décisif. Du côté tchécoslovaque, ce sont plutôt les gamines qui m'ont touché, une assez joyeuse malgré la situation (et malgré son sourire édenté), une autre fan de ski et de natation (comme Winton) et une troisième mutique, agrippée à un bébé qui n'est pas le sien.

Paradoxalement, c'est plus par les scènes des années 1980 que j'ai été ému. Elles sont moins appuyées que celles se déroulant à la veille de la Seconde Guerre mondiale et Hopkins y impose par sa seule présence une louable délicatesse.

J'ai beaucoup aimé cet éloge d'un héros ordinaire, discret, humble, loin de notre monde tapageur et superficiel.

00:30 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 18 février 2024

Léo

Sous-titré "la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci", ce film d'animation anglo-saxon (intitulé The Inventor dans sa version d'origine) ne traite que d'une petite partie de la vie de Léonard de Vinci, ses dernières années (1516-1519), qu'il a vécues sous l'autorité du pape Léon X (à Rome) puis du roi François Ier (à Amboise).

Il est composé de trois types d'images : celles mettant en scène de petites poupées filmées en stop-motion, celles, plus classiques, dessinées (évoquant des moments d'imagination) et celles qui reproduisent des croquis du "génie florentin" (les plus belles, de très loin). Je suis moyennement convaincu par l'utilisation des poupées et des maquettes. J'ai déjà vu ce procédé à l’œuvre, ailleurs... mieux fait.

Sur le fond, c'est intéressant. On nous montre un créateur protéiforme, obsédé par la recherche de la Vérité (anatomique, spirituelle...), tentant d'échapper aux foudres de l’Église catholique, mais devant se plier aux exigences de son nouveau mécène, le roi de France, hélas présenté comme un adolescent immature (tout comme les souverains d'Angleterre et d'Espagne). Les personnages féminins sont plus captivants, à commencer par celui de la reine mère, Louise de Savoie (doublée par Marion Cotillard), une femme de caractère (à laquelle, hélas, on fait manier l'épée, une totale invraisemblance). Plus cocasses sont les interventions de Marguerite d'Angoulême, la sœur aînée de François Ier (doublée par Juliette Armanet)... et la grand-mère du futur Henri IV. On fait de ce personnage le plus grand défenseur de la modernité (avec Léonard) : femme indépendante, cultivée, entreprenante (déjouant les instructions du roi). On va même jusqu'à présenter le duo Marguerite-Léonard comme précurseur du développement durable...

Le film a toutefois le mérite d'évoquer le projet (réel) de cité idéale, conçu par Léonard et devant être aménagé à Romorantin. Du coup, hélas, tout le reste de son œuvre passe au second plan : la Joconde fait tapisserie et les petites créations mécaniques de l'Italien ne sont introduites qu'en guise d'amusement. En revanche, il est un aspect de la vie de Vinci que le film se garde d'évoquer : son homosexualité. (Je parlerai bientôt d'un autre film, dans lequel, au contraire, le réalisateur fantasme plutôt l'homosexualité de son personnage principal.) Dans son périple français, il est pourtant accompagné de Francesco Melzi, présenté comme son assistant, mais qui était aussi son amant (auquel il a légué ses études et croquis).

Ceci dit, le film en dit déjà beaucoup... et même trop, pour nos têtes blondes (brunes, rousses, chauves...). Les gamins retiendront peut-être que Léonard était gaucher et capable d'écrire à l'envers mais, dans la salle où je me trouvais, les plus jeunes ont rapidement décroché. Pour ceux qui ne connaissaient rien de l'artiste-inventeur, la somme d'informations à gérer est trop importante... et je doute qu'ils aient compris quoi que ce soit quand il est question d'âme.

Du coup, je suis sorti de là mitigé.

09:54 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 14 février 2024

La Zone d'intérêt

Grand Prix au dernier festival de Cannes (certains affirmant que c'est la vraie Palme d'or), cette fiction à caractère documentaire de Jonathan Glaser a été tournée en allemand (pour plus de réalisme, je présume). Les dialogues n'y occupent toutefois guère de place, l'essentiel du signifiant étant porté par ce que l'on voit à l'écran... et ce que l'on n'y voit pas, mais dont on devine la présence.

C'est toute la question qui se pose, quand on traite du fonctionnement du camp d'Auschwitz (qui, rappelons-le, fut un camp triple : d'abord de concentration, auquel se sont ajoutées deux annexes, une usine chimique et un centre d'extermination, Birkenau).

C'est dans ce sens je pense qu'il faut comprendre l'écran noir du début. Certaines choses sont immontrables, mais on peut quand même les évoquer avec force, grâce à la mise en scène.

Il convient donc d'être attentif aux détails, à ce qui entre au domicile de la famille de Rudolf Hœss, à ce dont on discute le plus souvent à demi-mots, à ce qu'on peut voir quand on est à la porte d'entrée ou dans le jardin.