samedi, 18 février 2023

Titina

Le héros éponyme est... une chienne abandonnée, qu'un ingénieur italien recueille, dans les années 1920, en pleine période fasciste. Cet Umberto Nobile est marié, a une fille, qui se réjouit de l'arrivée de l'affectueux animal dans la famille. Son nom lui a été donné en référence à une chanson populaire (Je cherche après Titine), qui a connu de multiples versions, l'une d'entre elles ayant été interprétée (à sa manière) par Charlie Chaplin dans Les Temps modernes.

Le concepteur italien de dirigeables est engagé par l'explorateur norvégien Roald Amundsen (découvreur du pôle sud), qui voudrait être le premier à parvenir au pôle nord par ce moyen de transport.

Ce film d'animation norvégien prend la forme d'un semi-documentaire, composé de dessins et d'images d'actualité (parfois saisissantes). On pouvait s'attendre à ce qu'il donne le beau rôle à Amundsen... eh bien pas du tout, puisque c'est l'Italien qui est à l'honneur, notamment parce qu'il emmène la chienne dans ses pérégrinations.

Toute cette histoire nous est présentée sous la forme d'un grand retour en arrière, le film débutant chez un Umberto très âgé, dont la petite fille vient s'occuper. Bien qu'il y ait près de cinquante ans d'écart entre cette scène et le voyage en dirigeable, la chienne nous est montrée encore vivante... ce qui est impossible. Mais, à la toute fin, quand on est de retour dans l'appartement, on comprend que cette présence n'était peut-être qu'une illusion.

Le début est savoureux pour la vision ironique du (premier) fascisme qu'il nous livre, Mussolini ressemblant presque à un personnage de manga, avec sa tête disproportionnée.

La rencontre entre les Italiens et les Norvégiens ne manque pas de sel non plus, les premiers, tactiles et enjoués, contrastant avec les seconds, distants et réservés. Les deux équipes vont plus ou moins fraterniser... avant qu'une certaine rivalité n'émerge, autour de la paternité de la découverte du pôle nord. Le film, bien que norvégien, met, dans un premier temps, davantage en valeur Nobile, ingénieur méticuleux très attaché à sa chienne, face à un Amundsen très imbu de sa personne.

Cela devient un véritable roman d'aventures, un peu à la Jules Verne, avec des éléments déchaînés, des humains courageux... et une baleine amicale.

Le ton change ensuite, la comédie cédant la place à une histoire plus triste. Les anciens associés sont devenus rivaux. Si Amundsen garde son tempérament, Nobile est montré comme plus renfermé, orgueilleux. Je laisse à chacun le soin de découvrir comment cela se termine.

Le dessin m'est apparu assez simple, peu raffiné, convenant plutôt à des enfants. J'ai en revanche beaucoup aimé la musique d'accompagnement, qui entremêle des airs traditionnels italiens, du jazz et au moins une mélodie que j'avais déjà entendue dans The Grand Budapest Hotel.

22:44 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 06 février 2023

Radio Metronom

Bucarest, automne 1972. La Roumanie (adulte) vit au rythme de la finale de coupe Davis, qui oppose les locaux (conduits par Ilie Nastase) aux Américains (menés par Stan Smith). De leur côté, des lycéens en apparence sages, portant l'uniforme scolaire, s'ennuient ferme dans le (prétendu) paradis communiste de Nicolae Ceausescu. Au-delà de leurs différences, leur goût pour la musique anglo-saxonne (pop-rock) les réunit. Ils prévoient de se retrouver un soir, dans le grand appartement d'une fille de bourgeois, pour écouter cette musique occidentale honnie... et écrire au programme roumain de Radio Free Europe, le média de contre-propagande financé par la CIA et le Congrès des États-Unis.

En dépit de l'intérêt que revêt la reconstitution de l'époque, à l'image des protagonistes, on s'emmerde un peu dans cette première partie. La caractérisation des personnages ne suffit pas à nous extraire de la torpeur grisâtre qui imprègne le film.

L'intérêt rebondit dès le début de la soirée estudiantine. Les jeunes se lâchent un peu, boivent de l'alcool, écoutent de la bonne zique, dansent... voire baisent. Écrit ainsi, cela semble mécanique, mais c'est bien amené et bien joué. Je retiens aussi deux bonnes blagues roumaines, tournant en dérision le dictateur Ceausescu. Voici la première :

Voulant savoir pourquoi le timbre à son effigie se vendait très peu, le dictateur se rend incognito dans un bureau de poste. Un employé lui répond que les timbres ne collent pas. Surpris, Ceausescu en prend un, crache au dos et le place sur une enveloppe, où il se fixe sans problème. Il le fait remarquer à l'employé, qui lui répond que les usagers ont tendance à cracher sur l'autre côté du timbre...

Allez, puisque vous avez été sages, voici la seconde :

A son arrivée aux États-Unis, à la douane, un exilé roumain ouvre ses bagages. L'un de ses amis remarque qu'il s'y trouve un portrait du dictateur honni et s'en étonne auprès de son camarade. Celui-ci lui répond qu'il a voulu prendre ce portrait pour se garantir contre le mal du pays. Dès qu'il sent celui-ci le gagner, il regarde le portrait et perd alors toute envie de retourner en Roumanie...

L'arrivée de la redoutée Securitate vient "pimenter" la soirée étudiante. Les jeunes vont se retrouver confrontés à un système coercitif qui, pour employer des moyens qu'on qualifierait aujourd'hui d'artisanaux, n'en est pas moins diablement efficace. C'est incontestablement la séquence la plus marquante du film.

C'est aussi le moment où l'héroïne connaît son éveil politique. Cette aventure va sceller son destin, faire d'elle une femme adulte, sur le plan sentimental comme civique, le tout accompagné d'un fort recul critique vis-à-vis de ses parents.

En dépit de quelques mollesses, cet éveil sensuel et intellectuel d'une adolescente en pleine période dictatoriale ne manque pas d'attrait.

23:44 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 04 février 2023

Vaincre ou mourir

Le titre de cette fiction à caractère documentaire est un décalque de deux devises révolutionnaires : "Vivre libre ou mourir" et "La liberté ou la mort", cette dernière étant celle du club des Jacobins. Je pense que ce n'est pas un hasard, puisque le film dénonce l'action du gouvernement français, principalement à l'époque où les Jacobins étaient au pouvoir (1793-1794).

C'est le principal apport du long-métrage : mettre en scène les crimes de guerre commis par les armées de la République lors des conflits qui ont embrasé l'ouest de la France métropolitaine (la Vendée bien sûr, mais aussi les départements limitrophes et, un peu plus tard, la Bretagne avec la chouannerie). C'est donc parfois violent à l'écran, mais c'est hélas justifié. Le problème, sur le plan historique, vient de l'introduction (sous forme d'interventions d'historiens ou de personnes présumées telles) : même si le mot "génocide" n'est pas prononcé, le propos liminaire comme certains détails de scènes ultérieures ne laissent aucun doute quant à la thèse défendue par le scénario, une thèse rappelons-le à laquelle ne souscrit aucun chercheur sérieux.

Pour certains, cela suffit à disqualifier totalement le film, au point de ne lui reconnaître aucune qualité. Ce n'est pas mon avis. D'abord, je trouve parfaitement légitime de montrer sur grand écran les horreurs auxquelles la guerre civile a pu mener. La Révolution a sa face noire, qu'il convient de ne pas dissimuler, d'autant que je ne suis pas persuadé que les leçons de cette époque aient été retenues par certains républicains radicaux du XXIe siècle.

C'est de surcroît plutôt bien joué. Hugo Becker est très crédible en François-Athanase Charette. Un œil avisé reconnaîtra autour de lui quelques acteurs confirmés, dans des rôles de Vendéens révoltés ou de républicains. Du côté féminin, je pense que les spectateurs seront peut-être surpris de rencontrer des "amazones", ces royalistes (souvent d'extraction noble) qui ont combattu aux côtés des insurgés. (Dans le film, elles sont toutes mignonnes...) Les épisodes guerriers ne sont pas indignes, loin de là. On nous montre assez bien la différence entre la première partie de la révolte, au cours de laquelle les Vendéens ont tenté de mener une guerre classique, et la seconde période, marquée par de petits coups de force, une guérilla du bocage qui, à l'écran, a un petit air de maquis de la Seconde Guerre mondiale, les troupes républicaines jouant le rôle d'une occupation nazie avant l'heure... (A ce sujet, une scène de destruction de village me semble mise en scène de manière à évoquer le massacre d'Oradour-sur-Glane.)

L'un des problèmes vient toutefois du choix de placer Charette au centre de l'histoire, alors qu'il n'a longtemps été qu'un acteur annexe du conflit vendéen. De plus, ce n'était sans doute pas le meilleur des généraux insurgés... à tel point qu'on a pu lui reprocher d'avoir fait échouer plusieurs opérations des rebelles. Enfin, sur le plan visuel, je n'ai pas trouvé emballantes les scènes de questionnement personnel, tournées sur fond noir. En dépit du talent du comédien, l'intériorité du personnage n'a pas grand chose d'intéressant.

Concernant le camp républicain, le début du film m'a fait un peu peur, tant c'était unilatéral. Durant la deuxième partie, cela devient plus nuancé.

Je suis sorti de la séance assez partagé.

10:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 03 février 2023

Interdit aux chiens et aux Italiens

Cette formule, qui fleure bon la xénophobie ségrégationniste, est le titre d'un étonnant film d'animation, tourné avec la technique du stop motion, que l'on a déjà vue à l’œuvre dans Junk Head, L'Ile aux chiens ou encore Le Sens de la vie pour 9,99 $.

En moins d'1h15, on nous conte l'histoire de quatre générations d'une famille franco-italienne, des arrière-grands-parents piémontais au "petit" dernier, le réalisateur du film, Alain Ughetto. On l'aperçoit à peine, mais on voit souvent sa main ou son avant-bras intervenir dans l'histoire, soit pour monter un élément de maquette, soit pour interagir avec l'un des personnages, des poupées qui figurent les membres de sa famille.

J'ai beaucoup aimé ce procédé, qui pourrait sembler artificiel de prime abord, mais qui apporte souvent une touche d'humour salutaire dans une histoire parfois très triste.

C'est d'abord la grande pauvreté qui frappe la famille, poussant les jeunes adultes de la deuxième génération à tenter leur chance de l'autre côté des Alpes, en France. Une carte disponible dans le dossier de presse (téléchargeable sur le site de la maison de production) donne une idée de l'ampleur des déplacements du grand-père du cinéaste :

Très (trop) souvent, les Italiens pauvres venus travailler en France sont l'objet de moqueries ou d'insultes. L'auteur ne s'appesantit cependant pas dessus. Les efforts de Luigi lui ont permis de devenir contremaître et la famille a pu s'installer dans son petit coin de paradis, en France, assez loin du fascisme naissant, pensait-on.

La guerre a toutefois plusieurs fois rattrapé les Franco-Italiens, d'abord celle de 1914 (qui a vu mourir deux des grands-oncles du cinéaste, côté italien), puis celle de 1940. (C'est à ce sujet que j'ai un regret : une certaine confusion dans la chronologie des événements, l'un des hommes semblant prendre le maquis dès 1940, pour échapper à une occupation italienne puis allemande qui n'est venue que plus tard.)

Fort heureusement, l'humour est présent au cours des périples familiaux. Cela passe notamment par le regard des enfants, ou une anecdote particulièrement bien mise en scène, comme l'arrivée de l'électricité au "Paradis".

Le plus souvent, l'histoire nous est racontée par l'intermédiaire de la grand-mère Cesira, à qui la comédienne Ariane Ascaride prête sa voix.

Les spectateurs attentifs remarqueront le soin apporté aux détails, pour un rendu qui a dû demander un travail de fou.

C'est un film à voir, si vous en avez l'occasion.

23:02 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 29 janvier 2023

La Guerre des Lulus (le film)

Il s'agit de l'adaptation de la bande dessinée à succès, plus précisément des trois premiers tomes, avec quelques modifications.

Celles-ci sont visibles dès le début. J'ai bien aimé l'accent mis sur la forme d'abandon que connaît Ludwig (dont le scénario accentue le côté intello, ce qui est plutôt bien vu). Son arrivée à l'orphelinat est l'occasion de mettre en scène le harcèlement dont les jeunes peuvent être victimes, à l'époque comme aujourd'hui. Là aussi, cet ajout à l'histoire d'origine est bienvenu. De plus, dans le rôle de l'instituteur, Alex Lutz est convaincant.

En revanche, je n'ai pas du tout apprécié la manière dont les personnages de Lucien et Luce ont été modifiés. On les a vieillis pour en faire des adolescents (dès 1914) et introduire une idylle à rebondissements, très maladroite. Le Lucien de la bande dessinée est moins crétin que le "bogosse" égocentrique du film... et, surtout, Luce est moins superficielle. La jeune Paloma Lebeaut a heureusement un peu de charisme et contribue à rendre son personnage intéressant.

Mes préférés sont Luigi et Lucas. Le premier reste le glouton de la BD, un costaud pas très subtil qui se révèle très utile dans des circonstances difficiles. L'humour vient aussi du benjamin de la bande, un petit gars qui en a marre de ne jamais être écouté... et parfois oublié par les autres. A la longue, c'est toutefois un peu agaçant.

Parmi les adultes que la troupe rencontre, les plus intéressants sont incontestablement Hans, le soldat allemand déserteur (comme dans la BD) et l'espèce de sorcière qui vit seule en forêt. Celle-ci est incarnée par Isabelle Carré, qui joue une figure maternelle atypique.

La suite est malheureusement moins réussie. Certaines péripéties ne sont pas crédibles et le jeu de certains acteurs pas toujours convaincant. (Par exemple, la référence à La Grande Vadrouille tombe à plat, tant la copie fait pâle figure en comparaison de l'original.) Le pire est atteint dans la séquence des tranchées, totalement invraisemblable. (Ces derniers temps, entre ce film et le médiocre Tirailleurs, on n'est décidément pas gâté question véracité historique.)

Le passage par le familistère de Guise m'a aussi déçu. Enfin, la conclusion de l'histoire est tirée par les cheveux. On a essayé de la faire concorder avec la bande dessinée, mais c'est mal mis en scène.

Du coup, cela semble destiné à un très jeune public... auquel on ne peut que recommander de plutôt lire la BD !

10:08 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 22 janvier 2023

Hinterland

Cet « arrière-pays » pourrait être le Front de l'Est de la Première Guerre mondiale, où ont été projetés de jeunes Autrichiens, qui reviennent au pays après des mois de captivité, en 1920. La Vienne qu'ils redécouvrent n'a plus grand chose à voir avec celle qu'ils ont connue six ans auparavant : les civils font tout pour oublier les traces de la guerre, alors qu'eux sont marqués à vie. La splendeur de naguère, celle de l'Empire austro-hongrois (sans doute idéalisée), a cédé la place à un monde fait de pauvreté et de violence traversé par les tentations révolutionnaires.

L'un de ces soldats est Peter Berg, officier de police dans le civil. (Il est interprété par Murathan Muslu, vu récemment dans Code 7500.) Il découvre que son épouse a déménagé (avec leur fille) et que sa belle-famille a été ruinée par la guerre. A ces conditions matérielles difficiles s'ajoutent ses propres tourments : il revient de la guerre fracassé sur le plan psychologique. Cela tombe mal, puisque c'est le moment que choisit un tueur en série pour commencer à sévir. Les enquêteurs vont assez rapidement découvrir qu'il existe un lien entre les meurtres et ce qu'a vécu l'unité où se trouvait Peter, à l'est.

On sent que les auteurs ont voulu mettre beaucoup de choses dans ce film. On y croise (comme dans Les Fragments d'Antonin) des soldats victimes de stress post-traumatique, des travailleurs manuels et des intellectuels tentés par le communisme, des citadins tenaillés par l'antisémitisme, une femme qui cherche à vivre libre... et, globalement, une population viennoise dont la vie a été chamboulée : la ville, naguère phare d'un des plus puissants empires, a été reléguée au rang de capitale d'un État devenu secondaire.

C'est intéressant mais parfois surligné. Le réalisateur, Stefan Ruzowitzky (qui s'est fait connaître jadis avec Les Faussaires) aime filmer la crasse des soldats, la misère des enfants des rues. Il conduit ses scènes souvent de manière trop prévisible : on sent que Peter va jeter le verre qu'il tient à l'autre bout de la pièce, on est certain que, la première fois, il ne va pas oser aller jusqu'à son épouse et sa fille et l'on sent tout aussi bien qu'avec la charmante médecin-légiste (qui fait un peu penser à l’Émilie Grace des Enquêtes de Murdoch), cela va vite "coller".

L'intrigue policière est nettement mieux ficelée et elle maintient l'intérêt jusqu'au bout. Le film mérite le détour parce que l'intrigue est servie par un emballage original, quasi entièrement numérique : les décors sont parfois inspirés de vues réelles, le plus souvent reconstituées et restituées sous la forme de distorsions. Dans ce monde né de la guerre, tout est tordu, de travers : les bâtiments, les rues, les sentiments, les corps, les valeurs. Cela convient très bien à certains personnages. D'autres ont beaucoup de mal à s'habituer à la Vienne moderne.

Je trouve que ces décors numériques sont parfois trop voyants (mais c'est aussi un peu le but, je crois), même si leur agencement (couplé à une musique bien choisie) contribue à planter une ambiance d'étrangeté qui bénéficie au film.

C'est parfois un peu surjoué, pas toujours écrit avec subtilité, mais je recommande tout de même ce polar historico-horrifique.

09:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 19 janvier 2023

La Perspective Luigi

En deux volumes, cette bande dessinée constitue un épisode hors-série des aventures des Lulus. Il se place après les trois premiers tomes, dont j'ai récemment parlé.

Dans le premier volet, on retrouve nos héros... en Allemagne. Je ne révèlerai pas comment ils s'y sont retrouvés. Sachez juste que le peu d'allemand appris auprès du déserteur Hans (dans le tome 2) va leur être très utile pour se faire passer pour des citoyens suisses, les Français n'étant pas très populaires à l'époque (1916) outre-Rhin, y compris dans les catégories populaires, particulièrement touchées par les pénuries.

Les Lulus intègrent une bande de gamins des rues, sorte de version citadine (et teutonne) de nos orphelins de la forêt. Ils vont croiser un autre groupe, plus hostile celui-là, composé d'enfants plus âgés. L'ambiance oscille entre Victor Hugo et Charles Dickens. C'est très prenant... et superbement mis en images, par Damien Cuvillier, qui succède temporairement à Hardoc pour ces aventures. Au scénario officie toujours Régis Hautière.

Le deuxième volet de ces aventures nous transporte à Holzminden, dans un camp d'internement allemand, destiné aux civils étrangers. Ce n'est pas une invention du scénariste : il a bel et bien existé. C'est l'occasion de rappeler que cette bande dessinée, fictive, est nourrie de recherches historiques consciencieuses.

L'histoire est toujours aussi rocambolesque. Les jeunes héros rencontrent quelques salauds, mais aussi de belles âmes, qui vont leur permettre de surmonter l'adversité.

Notons que ces aventures germaniques sont racontées par un Luigi devenu adulte, en 1936, alors qu'il n'était pas le narrateur des premiers albums.

22:53 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, bd, bande-dessinée, bande dessinée, livres

mercredi, 18 janvier 2023

La Guerre des Lulus (tomes 1, 2 et 3)

Cette bande dessinée en huit tomes (plus un épisode double hors série) vient de faire l'objet d'une adaptation cinématographique (dont je parlerai bientôt).

Elle nous conte l'histoire d'un quatuor de garçons, tous orphelins : Lucien, Luigi, Ludwig et Lucas. Ils se sont rencontrés dans un orphelinat, tenu par des religieux et situé dans le département de l'Aisne.

Le premier tome s'intitule La Maison des enfants trouvés. L'action se déroule en 1914 (année qui donne son sous-titre à l'album). Après avoir présenté les principaux personnages, les auteurs (Régis Hautière et Hardoc) nous font suivre les débuts de la Première Guerre mondiale, au niveau des enfants, une bande de petits canaillous qui aime vivre des aventures indépendamment des autres. Il leur faut assurer leur subsistance... et échapper aux Allemands, qui progressent dans la région. Bientôt, ils rencontrent une jeune fille belge, séparée de sa famille. Luce vient grossir les rangs de la tribu des Lulus.

Le deuxième tome s'intitule sobrement Hans. Il a pour cadre l'année 1915, au cours de laquelle les héros font la rencontre d'un déserteur allemand, qui va leur rendre bien des services. Ils deviennent plus habiles dans leur quête de nourriture et découvrent les joies de la baignade en groupe. C'est aussi le moment (délicat) où Luce devient adolescente. Les enfants, toujours confrontés à la faim (et aux poux), touchent de plus près les horreurs de la guerre. J'ai beaucoup aimé cet épisode, qui prend le risque de présenter un soldat allemand de manière plus favorable qu'un « poilu ». Voilà qui ne manque pas de courage.

Dans le troisième tome, on retrouve nos héros en 1916. Ils ont décidé de quitter leur forêt d'origine, pour se rapprocher des villes. En chemin, ils croisent un drôle de sabotier, avant de débarquer clandestinement dans un familistère (d'où le titre du volume : Le Tas de briques). Cette structure originale, qui permet aux ouvriers, grâce à un riche philanthrope, d'échapper un peu à leur condition, a réellement existé. Dans l'album, le familistère n'est pas qu'un décor, il constitue presque un personnage à part entière. Les rebondissements sont multiples. C'est passionnant à lire.

20:09 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : historie, bd, bande-dessinée, bande dessinée, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

jeudi, 05 janvier 2023

Tirailleurs

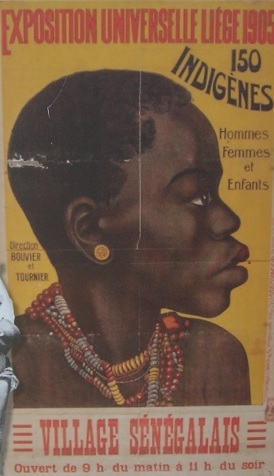

Omar Sy a coproduit le film dans lequel il interprète le rôle principal, celui d'un éleveur peul, qui s'engage dans l'armée française, en 1917, pour tenter de sauver la vie de son fils enrôlé de force dans les tirailleurs sénégalais.

Trois thématiques s'entrecroisent : le drame familial, la reconstitution historique (de la guerre) et l'exploitation coloniale. La relation père-fils constitue peut-être ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Ce père qui ne parle quasiment pas un mot de français est touchant dans son obstination à préserver la vie de son fils aîné, que celui-ci apparaisse faible (au début) ou bien plus fort (quand il monte en grade). Néanmoins, la mise en scène de la relation conflictuelle manque un peu de finesse... et j'ai noté au moins deux maladresses. Ainsi, rien ne nous permet de comprendre comment le lieutenant a deviné que Thierno est le fils de Bakary, alors que leur secret, bien gardé, n'a pas été éventé par les autres Africains de la troupe. Le montage lui aurait mérité d'être plus soigné : lors d'une dispute père-fils, le mouvement est haché par une coupure qui ne se justifie nullement.

La reconstitution historique a de la gueule. Les scènes de tranchées sont très honnêtement filmées et l'image m'est apparue assez soignée. Mais l'on a déjà vu aussi bien (voire mieux) ailleurs... et, là encore, il y a quelques maladresses. Ainsi, il n'est pas plausible que lors d'une annonce faite à la troupe (au garde-à-vous), aucun gradé ne fasse remarquer au soldat Bakary qu'il n'a pas son équipement au complet (notamment son casque). Dans la foulée, son unité est dirigée vers une zone de combat. Un de ses camarades lui apporte son "barda", casque inclus. Le problème est que, lorsque Bakary rejoint son unité, il ne porte tout d'abord pas son casque sur la tête... mais, au plan suivant (se déroulant dans la foulée, à la seconde près), il est montré totalement équipé, sans qu'on l'ait vu esquisser le moindre geste pour mettre son casque ! Le pire est atteint une nuit, lorsque le père s'extrait de sa tranchée pour partir à la rescousse du fils : là encore, il n'a pas pris son casque, alors que, pas très loin de là, des coups de feu sont échangés. Le réalisateur aurait dû faire rejouer ces scènes à sa vedette, pour qu'elles gagnent en crédibilité.

D'autres invraisemblances émaillent le scénario. Il n'est pas possible qu'un double meurtre, commis en plein camp de transit des tirailleurs, ne donne lieu à aucune enquête. Cette séquence a pour seul but de montrer comment les soldats se procurent l'argent nécessaire au financement de leur fuite, mais elle est totalement déconnectée de l'ambiance de guerre. De la même façon, plus tard, quand l'un des fuyards revient au camp, on le laisse entrer comme ça, après deux vagues mots d'explication. On est en 1917 et, à l'époque, on ne plaisante pas avec la désertion. Le soldat ne pouvait qu'être arrêté... mais cela l'aurait empêché de rejoindre la tranchée où était partie son unité.

Enfin, l'hypothèse (séduisante en théorie) du soldat inconnu tirailleur sénégalais est hautement improbable. Quand, en 1920, les militaires chargés de recueillir les restes des neuf (puis huit) soldats sur les différents champs de bataille ont procédé à des exhumations, ils se sont d'abord assurés qu'il s'agissait de soldats français (et pas d'Allemands) et qu'ils ne soient pas identifiables individuellement (auquel cas leur dépouille aurait dû être remise à leur famille). D'après l'historien Jean-François Jagielski (qui cite l'écrivain Roland Dorgelès), à au moins deux reprises, sur le champ de bataille de Verdun, on a écarté du choix les dépouilles de soldats qui semblaient être issus des colonies.

De surcroît, la scène d'exhumation montrée dans le film (en deux parties, au tout début et à la fin) fait apparaître des os bien blancs, dégagés de tout muscle, chair ou graisse. Or, le soldat décédé a été enterré sur place, totalement habillé, seulement trois ans auparavant. Il me semble qu'atteindre un tel état de squelettisation nécessite plus de temps, au moins cinq ans.

Il nous reste à aborder la thématique coloniale. Les relations entre les Français métropolitains et les Africains colonisés sont mises en scène sans trop de manichéisme. Il y a bien domination des Blancs sur les Noirs, mais aussi des Noirs sur d'autres Noirs... et la majorité des Blancs représentés ne sont pas des figures négatives. L'armée est même montrée comme un facteur de promotion sociale pour les colonisés. Le propos général n'est pas une dénonciation hargneuse, revendicative, excessive, mais le souhait de préserver un certain "vivre ensemble" tout en reconnaissant le passif de l'histoire. Du film émanent paradoxalement de la douceur et de la dignité, même si, là encore, maladresse et approximation ne sont pas absentes. Je me contenterai de citer l'exemple des comportements alimentaires. Musulmans pieux, le père et le fils sénégalais s'interdisent de consommer du porc (et de l'alcool). Or, il semble qu'on en leur serve, dans le camp de transit. Aux vertueuses âmes promptes à s'indigner de l'ignoble comportement de la République colonialiste, il faut révéler que, durant le conflit, l'armée française s'est montrée très soucieuse du respect des convictions et traditions de ses soldats issus des colonies : les Indochinois ont été destinataires de rations supplémentaires de riz (et même d'assaisonnement traditionnel), tandis que les musulmans ont pu, la plupart du temps, bénéficier de repas sans porc (et remplacer le vin par du café ou du thé). De la même manière, ils ont été autorisés à suivre le jeûne du ramadan et des salles de prière ont été aménagées à leur intention, à l'arrière des combats, les aumôniers catholiques des armées étant priés de ne pas tenter de convertir. Au niveau de l'équipement, plusieurs unités ont été autorisées à personnaliser leur coiffe ou à diversifier leur armement (avec la présence autorisée de couteaux traditionnels).

Bref, ce n'est pas un film déshonorant, ni puant sur le fond. Mais il contient pas mal d'approximations, alors qu'il risque d'être pris par une partie de son public comme une irréprochable œuvre d'histoire.

23:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, france

samedi, 26 novembre 2022

Charlotte

Ce film d'animation retrace la vie de Charlotte Salomon, une Allemande juive qui s'est jadis réfugiée en France pour fuir le nazisme. Elle est connue pour avoir en quelque sorte inventé le roman graphique (Vie ? ou théâtre ?), à l'aide de ses peintures.

Le déroulement est chronologique, commençant par la vie en Allemagne, se poursuivant par la période française (autour de Nice). On découvre l'héroïne adolescente, dans une famille bourgeoise. Elle s'intéresse aux arts, mais on tente plutôt de la persuader de travailler dans la couture.

Charlotte a du caractère et, semble-t-il, du talent. Elle réussit à entrer aux Beaux-Arts, en dépit de sa judéité. C'est l'époque où elle rencontre son premier amour. Elle commence à prendre un peu de distance vis-à-vis de ses parents. C'est un autre intérêt du film : montrer l'entrée dans l'âge adulte d'une jeune femme indépendante. Cela donne un ton très moderne à cette histoire.

Le contexte familial est plus complexe que ce qu'il paraît de prime abord. On le découvre petit à petit. La femme que Charlotte appelle Paula (et pas maman) n'est pas sa mère biologique. Il y a aussi cette grande sœur disparue, dont on n'ose pas parler. Il y a enfin les grands-parents maternels, la grand-mère malade et le grand-père autoritaire, très traditionaliste, que Charlotte supporte de moins en moins.

Elle est pourtant contrainte de le côtoyer de plus en plus, puisqu'à l'initiative de son père et de sa belle-mère, elle rejoint ses grands-parents sur la côté d'Azur, en sécurité pensent-ils. C'est l'époque où, hébergée chez une riche Américaine, Charlotte s'épanouit artistiquement. Elle est touchée par une frénésie de peindre, en même temps qu'elle retrouve l'amour.

Graphiquement, le film n'est pas d'une grande virtuosité. L'animation est assez classique. On a toutefois fait des efforts pour tenter de nous faire percevoir ce qu'était le "coup de pinceau" de l'artiste. Ce n'est sans doute pas aussi joli que les gouaches et aquarelles de Charlotte, mais c'est tout de même très parlant. (L'intégralité de son œuvre est visible sur un site néerlandais.)

Cette histoire, bien que tragique (elle s'interrompt en 1943...) est visible par tous. Dans les scènes les plus dures (la mort du grand-père, l'arrestation par la Gestapo...), les auteurs Tahir Rana et Eric Warin (à qui l'on doit Ballerina) pratiquent le hors-champ, évitant les images les plus choquantes. Le film se conclut par l'extrait d'un documentaire, où l'on voit les parents de Charlotte, qui ont survécu à la guerre.

samedi, 19 novembre 2022

Amsterdam

C'est un film à voir en version originale sous-titrée, ne serait-ce que pour la manière dont les acteurs anglophones prononcent le nom de la ville néerlandaise. En français, c'est haché, comme des montagnes russes (Am-ster-dam), alors qu'en anglais, l'accent tonique est placé sur première syllabe. Cela donne (surtout dans la bouche de Margot Robbie, mais pas que) une aura sensuelle à ce nom, qui évoque une période heureuse, faite de créativité artistique, d'amour et de liberté.

Mais ça, c'est le passé, que l'on découvre par l'un des retours en arrière. Le paradoxe est que ces moments de bonheur sont nés par accident, juste après la Première Guerre mondiale, alors que deux des trois héros sortent fracassés du conflit. (Ils se sont battus en France.)

L'intrigue principale se déroule au début des années trente, outre-Atlantique, lors du premier mandat de Franklin Roosevelt. Il s'agit d'une histoire vraie, celle d'un complot menée par certaines élites économiques pour installer un régime fasciste aux États-Unis.

David O. Russel (qui réalisa jadis Les Rois du désert) choisit de mettre cela en scène avec beaucoup de dérision. C'est l'une des réussites de ce film, de mêler des tons différents, celui du drame (autour du complot politique et des assassinats), celui de la comédie (ce sont des bras cassés qui tentent de le déjouer) et celui de la romance (celle entre Valerie et Harold et celle, à peine naissante, entre Burt et Irma).

Russel s'appuie sur une distribution brillante. J'étais bien entendu transi devant Margot Robbie (en brune ce coup-ci), très à l'aise dans la peau d'un personnage qui associe force et faiblesses. J'ai aussi beaucoup apprécié la composition de Christian Bale, dont le réalisateur a su exploiter le potentiel comique. Dans ce registre, il faut noter la prestation d'un improbable duo, les Laurel & Hardy de l'espionnage, interprétés par Michael Shannon et Mike Myers. Du côté des dames, il faut signaler Zoe Saldana et Anya Taylor-Joy (délicieusement vénéneuse). Chez les messieurs, Washington Junior, Rami Malek, Chris Rock, Matthias Schoenaerts et Robert de Niro font bien le job.

Le choix des acteurs et l'écriture des personnages révèlent un autre aspect de l'histoire : les relations interethniques. Du côté des "gentils", on a deux couples mixtes et des soldats/officiers qui ne se laissent pas guider par les préjugés racistes. Du côté des "méchants", les modèles sont certes européens, mais ceux des années 1930... On note que le trio de héros, en plus de franchir la "barrière des races", transcende les inégalités de condition sociale.

Du coup, même s'il y a des longueurs, même si le scénario suit parfois des détours qui pourraient paraître inutiles, je me suis régalé. Russel a visiblement voulu profiter au maximum des interprètes qu'il avait sous la main. On sent le plaisir de jouer et de faire jouer. Finalement, au-delà de la politique et du social, c'est peut-être tout simplement un film sur le bonheur.

10:34 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 16 novembre 2022

Babi Yar. Contexte

Ce documentaire ukrainien s'appuie sur des images d'archives en partie inédites, celles des propagandes allemande et soviétique, ainsi que celles tournées par des soldats (surtout allemands). Le montage de ces images, accompagnées de son, donne un film d'une force considérable.

La première partie montre l'invasion de l'URSS par l'armée allemande à l'été 1941, suivie des débuts de l'occupation de l'Ukraine. On ne voit quasiment pas de scène de combat, mais les résultats : les Soviétiques ont laissé derrière eux quantité de matériel plus ou moins abîmé, des morts et (surtout) de nombreux prisonniers, que la propagande allemande tente de montrer comme bien traités. (On sait qu'en réalité il n'en fut rien.)

En ville, la population semble accueillir favorablement les nouveaux maîtres du pays. Il faut dire que les Ukrainiens ont subi, dans les années trente, une famine génocidaire (l'Holodomor) et les purges staliniennes. Je pense que le bon accueil du début n'est pas que factice. Méconnaissant l'idéologie nazie, de nombreux Ukrainiens ont cru en une possible liberté, sous tutelle allemande. On voit qu'ils ont assez vite déchanté, puisque, quelques mois plus tard, quand Kiev reçoit la visite du gouverneur de Pologne, Hans Frank (un nazi de la première heure), les visages sont fermés, les sourires forcés.

Entre temps, un horrible massacre s'est déroulé à la périphérie de Kiev, à Babi Yar. En quelques jours, plus de trente mille juifs ont été fusillés par les nazis, épaulés par des collaborateurs ukrainiens. Certains d'entre eux faisaient peut-être partie de ces citadins filmés par la propagande nazie en train de maltraiter leurs concitoyens juifs.

Le massacre lui-même n'est pas montré. On en découvre les détails quand aux images allemandes succèdent celles de la propagande soviétique.

A son tour, l'Armée rouge est bien accueillie. On a visiblement voulu illustrer la solidarité entre les peuples composant l'URSS. Les soldats soviétiques se comportent bien. Alors qu'une nouvelle chape de plomb est sur le point de tomber sur l'Ukraine, ce sont des scènes de libération qui nous sont montrées.

On en arrive assez vite aux images du procès qui s'est tenu juste après la guerre. Les témoignages des Ukrainiens ordinaires, qu'ils soient juifs ou pas, qu'ils soient des rescapés, des parents de victimes ou tout simplement des habitants du coin, sont poignants. Je recommande tout particulièrement le récit des rescapés, certains étant parvenus par miracle à s'extraire d'une fosse commune où ils s'étaient laissé tomber.

Les images étant sonorisées, on réalise que les autorités officielles tentent de masquer le caractère antisémite du massacre de Babi Yar. Les victimes sont désignées comme « citoyens soviétiques » ou « habitants de l'Ukraine soviétique ». Seul un témoin ose faire entendre un autre son de cloche et n'hésite pas à parler de juifs. Ce qu'il est advenu du ravin de Babi Yar après guerre est révélateur de la politique de déni menée par le pouvoir soviétique.

C'est passionnant et moins éprouvant que ce que je craignais.

P.S.

Le massacre a été très tôt évoqué, par des enquêteurs soviétiques (souvent juifs) chargés de collecter des témoignages dans la perspective des procès organisés contre les criminels nazis. Ils ont été rassemblés sous la forme d'un Livre noir, publié sous la direction de Vassili Grossman et Ilya Ehrenbourg. Le massacre de Babi Yar est évoqué dans le premier tome publié en livre de poche :

A écouter aussi, une émission de France Culture, diffusée en novembre 2020 : « Staline et le Livre noir ».

21:42 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 09 novembre 2022

Couleurs de l'incendie

Clovis Cornillac succède à Albert Dupontel dans l'adaptation des romans de Pierre Lemaitre. La distribution est entièrement renouvelée, bien que ce film-ci se place dans la continuité d'Au revoir là-haut. Il m'a d'ailleurs fallu un peu de temps pour m'habituer à voir Léa Drucker en Madeleine Péricourt.

J'ai trouvé le début un peu mou, en dépit d'un événement traumatique. Léa Drucker fait bien l'empotée, la petite privilégiée qui, par la force du destin, se retrouve à la tête d'une fortune colossale... mais précaire : nous sommes en 1929 et le tout-Paris discute de la crise américaine, qu'on redoute de voir débarquer en Europe.

S'en suit la mise en scène de deux arnaques. Lemaitre aime bien cela et, dans Au revoir là-haut, c'était brillant. Ici, c'est plus plan-plan, surtout la première manigance, qui voit des hommes expérimentés et cupides berner l'héritière. C'est tout de même savoureux parce que les deux enfoirés de service sont incarnés par Olivier Gourmet et Benoît Poelvoorde. S'ajoute une galerie de personnages secondaires bien campés, par Alice Isaaz, Jérémy Lopez et Alban Lenoir.

Je suis un peu plus réservé à propos de Clovis Cornillac, qui s'est donné le beau rôle... et ça se sent. Je suis aussi partagé concernant Fanny Ardant. Au début, c'est limite catastrophique, en tout cas terriblement conventionnel, en particulier à l'opéra. Au fur et à mesure que le personnage de la cantatrice acquiert de l'épaisseur, on perçoit mieux le talent de la comédienne... jusqu'au petit coup de théâtre allemand.

J'ai aussi été agacé par le personnage du fils, qu'il soit enfant ou adolescent. On devrait éprouver de la sympathie pour lui, vu ce qu'il a subi. Mais j'ai trouvé que l'interprétation manquait de chair.

Heureusement, la mise en place de la seconde arnaque (la vengeance) a retenu mon attention. C'est très agréable à suivre, en dépit de quelques invraisemblances. Les décors sont soignés, les acteurs percutants. C'est souvent filmé avec malice. Attention toutefois (surtout si l'on n'a pas lu le bouquin au préalable) : il convient de maintenir son attention pendant les quelque 2h15, puisque (gros roman oblige) on a pratiqué des ellipses.

Même si la conclusion de l'intrigue est un peu appuyée, on passe un agréable moment, en bonne compagnie. Ce n'est toutefois pas du niveau d'Au revoir là-haut.

23:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 03 novembre 2022

Mon Pays imaginaire

Patrizio Guzmán est un documentariste chilien installé en France depuis la dictature d'Augusto Pinochet. Il s'est fait connaître jadis par une fresque consacrée au gouvernement Allende et à sa chute (La Bataille du Chili). En France, en salles, c'est Le Cas Pinochet qui avait eu un certain retentissement. Le cinéaste a sans doute atteint un sommet avec Nostalgie de la lumière et Le Bouton de nacre, qui allient qualités esthétiques et rigueur du propos.

Cette fois-ci, c'est aux manifestations de 2019 qu'il s'est intéressé. Plus que politiques (l'opposition au président de droite Pinera), les motivations étaient sociales. Considéré comme un pays émergent, le Chili reste très inégalitaire. C'est un héritage de la dictature Pinochet, durant laquelle a été menée une politique néo-libérale (inspirée des États-Unis) peu remise en question après le retour de la démocratie. Le paradoxe est que, si le documentariste anti-Pinochet relève bien les marques de pauvreté et sent flotter sur le Chili un vent révolutionnaire comparable à celui qui avait porté Salvador Allende au pouvoir, il ne fait pas explicitement le lien entre la situation économique et l'héritage néo-libéral de la dictature. Peut-être part-il du principe que les spectateurs connaissent ce contexte.

Le mouvement social, pris en cours de route, est filmé de l'intérieur. Aux préoccupations économiques s'ajoutent les revendications féministes et celles des "Indiens" (notamment Mapuches). C'est le principal apport du documentaire, qui montre la diversité des manifestants, la plupart non-violents, mais certains hélas adeptes de la castagne. En face, la répression est féroce : aux jets d'eau, aux grenades lacrymogènes, aux LBD s'ajoutent... des tirs à balles réelles (contre des manifestants apparemment non armés). C'est montré sans commentaire, les images se suffisant à elles-mêmes.

C'est le moment de signaler que c'est bien filmé. Les extraits d'actualités et de vidéos issues de téléphones portables complètent les plans tournés par le réalisateur, qui essaie de faire un bel ouvrage. L'image est de qualité et, de temps en temps, un effet de caméra donne plus de force à une scène.

Certaines m'ont particulièrement marqué : elles montrent les mouvements de foule, impressionnants et parfois bigrement bien organisés. Je pense notamment aux manifestations féministes dénonçant la culture du viol. C'est d'une grande force.

Le film s'achève sur l'élection d'une Assemblée constituante (où les acteurs du mouvement social semblent nombreux), puis celle d'un nouveau président, Gabriel Boric, issu de la même mouvance.

... Il manque donc la conclusion de cette histoire, à savoir le référendum sur le projet de nouvelle Constitution qui, ô surprise, a vu les électeurs massivement rejeter le texte rédigé sous l'influence de la gauche radicale.

C'est la principale faiblesse de ce film, qu'on pourrait qualifier d'hémiplégique : il ne propose qu'un seul point de vue, celui des acteurs du mouvement social, classant les opinions divergentes dans la catégorie des nostalgiques de Pinochet. Or, si cette frange politique est bien réelle au Chili, elle n'est pas la seule. Entre la gauche radicale et la droite dure existent d'autres sensibilités politiques, qui ne sont pas sur la même ligne que le mouvement social de 2019, sans pour autant regretter la période Pinochet. Cela explique d'ailleurs les difficultés rencontrées par le nouveau président pour faire passer certains projets de loi. A la Chambre des députés chilienne, sa coalition (Approbation dignité) est minoritaire... mais, avec le concours des partis du centre et de centre-gauche, il y a moyen de passer outre l'opposition de droite.

Même si le documentaire ne permet pas de saisir ces nuances, il reste un film bien fichu et informatif sur le mouvement de 2019.

11:15 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 31 octobre 2022

Les Harkis

Cela fait un petit moment que je suis le réalisateur Philippe Faucon : depuis Samia (2000). Même si son dernier film (Amin) m'avait un peu déçu, j'ai retenté l'expérience, convaincu par ses précédentes œuvres, notamment le prémonitoire La Désintégration.

Le début nous présente ceux qu'on va appeler les Harkis, qui ne sont qu'une partie des Algériens engagés dans l'armée française. (Seule une minorité était membre d'une unité appelée harka.) Le premier quart d'heure est chargé de nous faire comprendre que ces hommes étaient principalement motivés par la solde : s'engager était vu comme le meilleur moyen de sortir de la misère ou d'assurer l'avenir économique de la famille. S'ajoutent à cela des motifs personnels : le désir de vengeance, des inimitiés locales... voire, dans de rares cas, les effets d'un retournement : un ancien fellagha ayant dénoncé des types du FLN n'avait plus guère de choix s'il voulait avoir une chance de s'en sortir vivant. Le panorama n'est pas complet. A priori, cela n'a rien de choquant dans un film d'1h20. Mais, quand on comprend qu'aucun des hommes montrés à l'écran ne semble s'être engagé avec l'idée de s'opposer à l'indépendance de l'Algérie, on se dit qu'il y a quand même un certain parti pris. Rappelons que, dans un territoire peuplé (à l'époque) de 9-10 millions d'habitants, les "engagés français de souche nord-africaine" ont été environ 250 000, soit presque autant que les indépendantistes algériens, membres du FLN ou de sa branche armée ALN (estimés à environ 300-350 000).

Mais revenons au film. Il a le grand mérite de nous mettre en immersion, au cœur de l'action d'une petite unité, dans le bled algérien. On suit le quotidien de ces soldats de diverses origines, les officiers français s'appuyant sur des vétérans algériens (sous-off) sortis du rang, ceux-ci faisant le lien avec les engagés récents, le plus souvent uniquement arabophones. Ils évoluent dans un cadre naturel âpre et superbe, essentiellement montagnard. On retrouve un peu l'ambiance de L'Ennemi Intime et du récent Loin des hommes (ceux-ci toutefois plus réussis, selon moi).

Le scénario comprend des épisodes d'affrontement, mais c'est plutôt sur les tourments psychologiques qu'il met l'accent. Les Harkis se posent de plus en plus de questions, sur la manière dont ils sont considérés par l'armée française... et sur leur propre avenir, au fur et à mesure que se profile la perspective de négociations (entre le gouvernement français et le FLN)... voire l'indépendance. C'est en général bien fichu.

La partie la plus novatrice concerne le devenir des Harkis à la fin de la guerre. En France, jusqu'à présent, cela a plutôt été traité dans des téléfilms. Ici, c'est la thèse de l'abandon par Paris qui est soutenue. C'est vraiment intéressant, mais inachevé, puisqu'il n'est pas question des débuts de la vie en France métropolitaine, ni du rôle des camps d'internement, comme celui de Rivesaltes (mais aussi celui du Larzac). C'est dommage, parce que Faucon avait la matière pour conclure son film, d'autant que celui-ci est bref.

Reste en suspens la représentation de la violence. Faucon choisit de montrer celle exercée par certains Harkis (torture, pillage, meurtre...) et d'être allusif concernant celle exercée par l'autre camp, celui du FLN. On la voit au début (ce qui se trouve dans un panier) et vers la fin (juste le couteau sous la gorge), sans qu'à chaque fois soit mentionnée l'appartenance des auteurs de ces crimes. C'est quand même gênant, puisqu'on estime qu'entre 60 000 et 80 000 de ces engagés auraient été massacrés par le FLN. Aucun de ces massacres n'est évoqué dans le film.

Des questions restent pendantes concernant le devenir des Harkis. On estime aujourd'hui à 500 000 le nombre formé par ceux-ci, leur famille et leurs descendants. C'est difficile à concevoir si l'on en reste aux 90 000 réfugiés de 1962. Vu que beaucoup de rapatriements ont été effectués clandestinement (de Gaulle ne voulant pas d'une seconde arrivée massive en Métropole, après celle des pieds noirs), il est possible qu'on les sous-estime. Ou alors, c'est le nombre de Harkis massacrés par le FLN qui est sous-estimé. Faites le compte : sur 250 000 engagés, si seuls 40 000 sont arrivés sains et saufs en France métropolitaine, que sont devenus les 210 000 autres ? De mon côté, je pense que, localement, certains ont pu se réinsérer, à condition de ne pas avoir commis d'acte grave et de se faire discret. Le film n'ose pas aller dans cette direction, même si l'on sent à un moment que la possibilité est dans l'air. Il est aussi probable que ceux qui n'ont pu s'embarquer pour la France aient choisi l'exil dans un autre pays, pour échapper à la mort.

10:52 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 24 octobre 2022

Simone, le voyage du siècle

Salle archi-comble à Rodez pour cette séance : plus aucun siège n'était inoccupé lorsque le film a commencé. C'est suffisamment rare pour être signalé.

Olivier Dahan s'est visiblement inspiré des Mémoires de Simone Veil pour écrire un scénario kaléidoscopique, le montage faisant alterner quatre périodes chronologiques, sous la forme de retours en arrière.

Ainsi, on va suivre "l'héroïne" dans les années 1940 (la jeunesse à Nice puis la déportation... et le retour en France), au tournant des années 1950-1960 (l'action de la juriste, notamment dans les prisons françaises), dans les années 1970-1990 (l'action gouvernementale et l'engagement européen) et, enfin, la retraite apaisée des années 2000-2010.

Des deux interprètes de Simone Veil, c'est clairement Rebecca Marder (vue dans Une jeune fille qui va bien) qui m'a le plus impressionné. Avec Judith Chemla (qui incarne une de ses sœurs, Milou) et Elodie Bouchez (la mère, Yvonne Jacob), on a droit à un beau trio d'actrices, très convaincantes jusque dans les scènes de déportation.

Je pense d'ailleurs qu'au delà des justifications avancées par le réalisateur Olivier Dahan, c'est la force des scènes de camp qui explique (au moins en partie) le découpage du film. Si celui-ci avait suivi la chronologie, il aurait commencé par les moments les plus forts, seuls les débats autour de la légalisation de l'IVG pouvant, bien plus tard, retrouver un peu de cette intensité. Voilà sans doute pourquoi la période des camps (qui a indubitablement marqué Simone Veil à vie) est présente un peu partout dans le film, à l'occasion de retours en arrière plus ou moins bien introduits. Le cinéaste a tenté à chaque fois de justifier par un événement de la vie de Simone le fait qu'on se replonge dans son passé (plus ou moins lointain). Cela semble parfois un peu trop mécanique, voire artificiel.

Sur le plan historique, le film a le mérite de mettre en scène un aspect méconnu de la Shoah, les Marches de la mort, dernière phase de l'extermination, rarement montrée à l'écran. On pourrait discuter un peu la manière dont l'arrivée à Auschwitz est mise en scène mais, bon, il n'y a là rien de scandaleux. La partie judiciaire est elle aussi plutôt bien foutue. Celle qu'on avait fini par appeler "l'emmerdeuse" y fait merveille. J'ai trouvé l'épisode algérien lui aussi réussi.

J'ai été un peu déçu par la séquence de la bataille pour l'avortement. Elsa Zylberstein se démène dans le rôle (pour lequel elle pris plusieurs kilos). Elle a été grimée de manière à ressembler à son modèle et elle a tenté de s'exprimer à sa manière, mais cela m'a paru très scolaire. Je trouve aussi que la manière ordurière dont la ministre de la Santé a été traitée par une partie de la droite et l'extrême-droite n'est pas assez bien montrée.

Mais le principal défaut du film est la façon appuyée dont certains moments d'émotion sont soulignés. Dès que le piano est lancé, accompagné ensuite par les cordes, on comprend qu'il va falloir pleurer dans les chaumières. J'ai aussi été gêné par une scène, celle de l'opéra (en Allemagne), qui voit la jeune Simone quitter la représentation pour rentrer à son domicile, en pleine crise. J'ai eu un peu l'impression de revoir La Môme...

En dépit de ces réserves, je recommande ce film, pour la leçon de vie qu'il constitue et pour le jeu des actrices.

samedi, 08 octobre 2022

Novembre

La sortie du film de Cédric Jimenez, consacré aux premiers jours de l'enquête judiciaire consécutive aux attentats du 13 novembre 2015, est l'événement de la semaine. Ces dernières années, du côté français, la fiction s'est plutôt intéressée aux terroristes, par exemple avec La Désintégration (de Philippe Faucon) et Made in France (de Nicolas Boukhrief). Du côté des forces de l'ordre, on n'a guère que L'Assaut à se mettre sous la dent.

C'est la première originalité de film de Jimenez : il suit pas à pas l'évolution d'une galerie de policiers, de grades différents, de fonctions différentes, appartenant à des services et des unités différents. Par sa diversité (et grâce à un montage nerveux), ce patchwork n'est pas sans rappeler le Short Cuts de Robert Altman.

L'histoire commence pourtant de tout autre manière. L'action se déroule en Grèce. Plusieurs forces antiterroristes (grecques, françaises, américaines...) interviennent conjointement pour "serrer" les membres d'une cellule... surtout un, en fait. La conclusion de cette intervention a eu des répercussions, jusqu'en France...

C'est aussi l'occasion de découvrir le "héros" de l'histoire, un commissaire pugnace, habité par son travail, formidablement incarné par Jean Dujardin. (Dans le jeu de l'acteur, quel contraste avec le dernier OSS 117 !)

Une ellipse nous conduit à Paris, quelques mois plus tard. la tension est retombée. La population, qu'elle soit au travail ou sortie pour se détendre, suit plus ou moins attentivement le match de football qui se déroule ce soir-là au Stade de France. Parmi les anonymes, des policiers sortis du boulot, qui vont vite être rappelés.

Commence alors une course contre-le-montre. Une fois les attentats commis, il s'agit de mettre la main sur les terroristes encore vivants, en fuite. Les policiers en viennent rapidement à penser que les tueurs ont une dernière cible en tête. La mise en scène, survitaminée, nous met dans les pas des policiers, entre filatures, écoutes téléphoniques, interrogatoires, consultation des bases de données, échanges d'informations entre services... C'est passionnant. Les scénaristes ont visiblement consulté le rapport parlementaire de juillet 2016 (en particulier le tome 1, pages 42-53 et 61-69). Ils semblent avoir aussi puisé dans des sources annexes. Bref, c'est documenté, mais ne vise pas à l'exhaustivité : on a fait des choix (pertinents), pour tenir la ligne dramatique du sujet.

Le film a l'élégance de ne pas sombrer dans le pathos. Des rescapés nous sont montrés, à l'hôpital, interrogés par des policiers. C'est digne sans être appuyé. Ces moments touchants constituent presque des pauses de douceur dans la course frénétique pour tenter d'attraper les suspects.

J'ai aussi apprécié que les personnages des tueurs ne soient pas développés. Ce sont des ombres, qui parviennent longtemps à filer entre les doigts de la police. Les deux femmes musulmanes sont des exceptions. L'une est la cousine de l'un des terroristes, l'autre une amie qui l'héberge. Ce sont d'ailleurs, selon moi, les deux personnages féminins les mieux incarnés. Ils sont plus convaincants que ceux des policières, que j'ai trouvé un peu caricaturaux (ou pas suffisamment crédible : Anaïs Demoustier en Inès... bof).

Viennent alors les questionnements autour du personnage de Samia, la logeuse qui informe la police (très bien interprétée par Lyna Khoudri). En contradiction avec la réalité, les scénaristes ont choisi d'en faire une musulmane intégriste (voilée)... mais qui ne soutient pas le terrorisme. Certains y verront un prêchi-prêcha gauchisant, tendant à faire accepter à la masse de la population française que les femmes voilées sont tout à fait respectables. D'autres y verront plutôt une forme de propagande à destination de nos concitoyens musulmans, tentant de leur faire admettre l'idée qu'un musulman, même très pieux, ne peut pas soutenir des terroristes. Choisissez votre version !

Cette tension converge vers l'apogée que tout le monde attend : l'assaut du dernier repaire des terroristes. Cette séquence tonitruante, filmée dans une semi-obscurité, est particulièrement impressionnante, dans une grande salle. (J'ai un peu pensé à la fin de Zero Dark Thirty.) Elle conclut de manière magistrale un très bon film d'action, qui ne juge pas ses personnages, mais qui met l'accent sur ceux qui ont choisi de défendre la vie.

vendredi, 30 septembre 2022

Les Secrets de mon père

1959, en Belgique. Dans une famille juive de la classe moyenne, deux frères vivent une préadolescence mêlée d'insouciance et d'incompréhension. L'insouciance est celle d'enfants suivant une scolarité normale, dans un pays qui connaît croissance économique et plein-emploi. L'incompréhension est ressentie vis-à-vis du père, peu communicatif, en particulier sur sa jeunesse pendant la guerre. Il s'enferme régulièrement dans son bureau, pour se consacrer à une tâche mystérieuse.

A partir du récit autobiographique du caricaturiste Michel Kichka, Véra Belmont (Rouge Baiser, avec Charlotte Valandrey, mais aussi Survivre avec les loups) a construit un film d'animation drôle et émouvant, bénéficiant au doublage de voix francophones connues : celles de Michèle Bernier, Jacques Gamblin et Arthur Dupont.

C'est dans la première partie que l'humour est le plus présent. On nous propose la vision des enfants, qui s'étonnent des silences des adultes... en particulier à propos du « numéro de téléphone » tatoué sur leur avant-bras. La séquence chez la commerçante est à cet égard particulièrement réussie. Les deux gamins font des bêtises, grimpent par où il ne faudrait pas grimper, entrent là où il leur a été interdit d'entrer... et commencent à découvrir ce passé pas si vieux, dont on parle peu.

C'est un autre mérite de ce film : rappeler à un public qui s'estime parfois saturé d'informations que, dans les années d'après-guerre, on évoquait peu l'extermination des juifs (et son aspect particulier). Les rescapés eux-mêmes n'étaient en général pas très loquaces, préférant se consacrer au présent. Je trouve que le fossé de générations est très bien rendu dans l'histoire.

Il s'accentue dans la deuxième partie (plus sombre), en raison d'un événement traumatique que je me garderai bien de révéler. L'un des fils rompt franchement avec son père, alors pourtant que celui-ci s'est mis à parler de son passé. (La publicité faite autour du procès Eichmann a contribué à délier les langues, jusque dans les familles.)

La troisième partie voit renaître un peu l'espoir. Le fils aîné s'installe en Israël, plus par envie de s'éloigner de sa famille que par adhésion au sionisme. (On note d'ailleurs qu'il refuse d'hébraïser son identité, en dépit des pressions exercées sur lui.) Il vit l'expérience du kibboutz (peut-être le seul exemple de communisme démocratique qui ait réellement existé), rencontre l'amour et se lance dans le dessin de presse. Il aura finalement l'occasion de renouer avec son père.

C'est vraiment une belle (et authentique) histoire, mise en images sobrement, sans effet de manche, même si certaines scènes sont dures. C'est visible par tous les publics. Cela ne dure qu'1h15.

21:38 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 24 septembre 2022

Le Tigre et le Président

Il est difficile de définir ce film : c'est une sorte de comédie historique... à ceci près qu'elle n'est guère drôle et qu'elle véhicule des mensonges ou des vérités déformées.

J'y suis allé entre autres en raison de la distribution. Le « Tigre » (à droite ci-dessus) est Georges Clemenceau, interprété par André Dussolier. Clairement, celui-ci cachetonne. On ne lui a visiblement pas donné pour consigne de jouer la subtilité. A gauche se trouve le « Président », Paul Deschanel, incarné (avec talent) par Jacques Gamblin. Sa dénomination est paradoxale puisque, dans l'esprit de la majorité de la population française de l'époque, le vrai président est Clemenceau, qui a dirigé le gouvernement de 1917 à 1920 (en tant que président du Conseil). De son côté, Deschanel présidait la Chambre des députés (ancêtre de notre Assemblée nationale)... et il est parvenu à se faire élire président de la République, damnant le pion à Clemenceau.

Cette rivalité est l'objet de la première partie du film, avant que l'intrigue ne bifurque vers « l'incident du train », qui a valu à Deschanel de sombrer dans le ridicule. L'Histoire ne fut guère indulgente pour Deschanel, dont la carrière a été réduite à sa fin de vie dépressive, tandis que son rival, « le Père la Victoire » a été placé sur un piédestal, donnant même son nom à l'un de nos porte-avions. Au départ, je ne voyais pas d'un mauvais œil qu'on déboulonne la statue du commandeur et qu'on réévalue le bilan politique de Deschanel, un authentique républicain modéré.

Je pense que, pour écrire le scénario, on s'est inspiré d'un ouvrage (récemment réédité) paru il y a une trentaine d'années (et que j'ai lu) :

Le problème est que, de cet ouvrage, les scénaristes n'ont retenu que ce qui pouvait embellir le personnage de Deschanel, négligeant presque tous les éléments critiques (pourtant pas très nombreux, dans cette biographie très empathique, pas très bien accueillie par la profession lors de sa sortie).

Pour revenir au film, j'ai trouvé la prestation de Gamblin bien meilleure que celle de son comparse. Il incarne très bien cet authentique dandy, coureur de jupons, vieux célibataire marié sur le tard. Incontestablement républicain, il a su évoluer de manière adroite dans les institutions de la IIIe République. C'était, selon les témoins, un habile discoureur, dont la voix était écoutée à la Chambre des députés. Il était aussi très sensible à la critique. Le jeu de Gamblin nous permet de comprendre que le fait de ne pas se sentir à la hauteur de ses aspirations politiques a contribué à faire déraper le président élu.

Là s'arrête l'Histoire et commencent les mensonges ou déformations. Certains d'entre eux sont pointés sur le site du musée Clemenceau.

De mon côté, j'ai été agacé que, dès le début, on présente Deschanel comme le seul orateur habile, laissant un Clemenceau vieillissant sans voix. A presque quatre-vingts ans, le vieux tigre avait encore de la répartie. Ainsi, à un adversaire qui se plaignait que la France soit gouvernée, à la fin de la guerre, par un homme qui avait un pied dans la tombe, le Vendéen moustachu aurait rétorqué : "Quand bien même j'aurais un pied dans la tombe, l'autre serait sur ton cul !" Évidemment, si l'on veut que Deschanel prenne le dessus sur Clemenceau dans le film, il ne faut surtout pas que le second soit présenté en train de prononcer une des saillies dont il avait le secret.

Un autre problème se pose au niveau de la présentation de Deschanel. Celui qui va barrer la route de l’Élysée à Clemenceau n'est pas un perdreau de l'année. C'est un cacique de la IIIe République, d'ailleurs pas très éloigné politiquement du Clemenceau de 1919-1920 (situé plus à droite qu'à ses débuts). A deux reprises, Deschanel a présidé la Chambre des députés : entre 1898 et 1902 (il y a une erreur sur le site de l’Élysée) et, surtout, entre 1912 et 1920. Cela fait des années qu'il espère devenir président de la République. Il a déjà échoué deux fois. Toute sa carrière politique a été tendue vers cet objectif, qui pourrait apparaître dérisoire, puisque le locataire de l’Élysée n'a que très peu de pouvoir à l'époque.

C'est un autre défaut du film, qui (effet du XXIe siècle ?) survalorise la fonction présidentielle, alors qu'elle est essentiellement symbolique. Certes, Deschanel avait pour ambition de lui donner plus d'ampleur, mais il s'est très vite aperçu qu'il n'en avait pas les moyens constitutionnels. Cela explique sans doute sa phase dépressive, mais le film ne présente pas bien tous ces enjeux. Dans des scènes d'un inintérêt total, on nous montre un président passant un temps fou à tenter de rédiger un discours dont presque tout le monde se fiche... et pour cause : ce n'est pas ce qui s'est passé à l'époque ! C'est après sa démission de l’Élysée (et une cure dans un établissement de santé...) que Deschanel s'est lancé dans ce qui est apparu, par la suite, comme son testament politique.

Pour terminer, il convient de dire quelques mots de « l'incident du train ». Le président est bien tombé de son compartiment (mais de la fenêtre, pas de la porte), en pleine nuit, en tenue pyjamesque... Cependant, il n'a pas passé plusieurs jours chez l'employé des chemins de fer... et ce n'est pas dans la foulée que la polémique concernant sa capacité à exercer ses fonctions a enflé. Dès le lendemain, il était retrouvé par le sous-préfet local et il était ramené à Paris par son épouse, en voiture. Il a pu très vite participer au Conseil des ministres. Cette aventure aurait été oubliée si, durant les semaines ultérieures, Deschanel n'était pas apparu comme de plus en plus perturbé, avec notamment le deuxième « incident » (dans la fontaine) qui, là encore, ne s'est pas du tout déroulé comme montré dans le film. (Ce n'était pas au cours d'une cérémonie officielle.)

Pour enfoncer le clou, je dirais que le film est malhonnête jusqu'au bout. Le générique de fin est précédé d'un "carton" nous informant que son fils Louis-Paul fut l'un des premiers soldats français tués au combat, en 1939. C'est exact, mais les spectateurs ne sauront pas que l'autre fils Deschanel, Emile-Jean, celui qui a pris la suite de son père en politique (et récupéré son siège de député), a été frappé d'inéligibilité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour avoir, en juillet 1940, voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.

16:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, france

jeudi, 18 août 2022

Fenaille, vingt ans déjà

Le musée archéologique ruthénois célèbre la double décennie passée depuis sa réouverture (saluée à l'époque, entre autres, par un article du Monde). Présentée jusqu'au 22 septembre 2022, une exposition temporaire évoque les achats effectués ces vingt dernières années, achats qui ont contribué à enrichir encore les collections du musée, dont seule une portion est accessible en permanence au public.

C'est l'occasion, pour une partie des visiteurs, de découvrir qu'il a (fugacement) existé une "place Larzac", à Rodez, tout près du centre historique... Je n'en dis pas plus.

Parmi les achats offerts à la curiosité du public, nombre font référence à l'affaire Fualdès, qui a elle-même fait l'objet d'une (superbe) exposition intégrale, il y a cinq ans.

Cette maquette retiendra l'attention des visiteurs : réalisée avec une grande minutie, elle reproduit un bâtiment aujourd'hui disparu, la "maison Bancal" où, selon la version officielle (fausse), l'ancien procureur impérial Antoine-Bernardin Fualdès aurait été égorgé. En regardant de près, on peut constater qu'on a poussé très loin le souci du détail, notamment dans la réalisation de la pièce du bas.

On retrouve l'Affaire dans la dernière salle de l'expo temporaire. Des gravures et des manuscrits sont exposés sous vitre, permettant de constater que l'enquête et les procès ont suscité une grande curiosité.

Entre ces deux pôles, les concepteurs de l'exposition ont disposé divers objets (statues, pièces de monnaie, peintures...), nous transportant de l'Antiquité à l'époque moderne. Je recommande les mallettes pédagogiques conçues jadis par un enseignant, afin de permettre à ses élèves de mieux comprendre la bataille d'Alésia.

A signaler aussi plusieurs vues de Rodez (du XIXe siècle). Celle se trouvant ci-dessus, anonyme, est datée du milieu du XIXe siècle. Elle rappelle un tableau de 1847 figurant dans les collections du musée... et que l'on peut ensuite rechercher en montant dans les étages. (Il est aussi possible d'en acheter la reproduction sur carte postale, à la boutique du musée, très bien achalandée.) L'un des bâtiments représentés permet de dater approximativement le tableau : il s'agit du Palais de Justice, entré en fonction en 1846.

Une fois ce parcours achevé, on peut se balader dans les étages, dans les collections permanentes. On a agrémenté la section statues-menhirs de quelques prêts de musées parisiens. En voici un exemple, une stèle akwanshi, datée du XVe siècle, issue du Nigeria :

Ces éléments sont visibles au musée jusqu'au 6 novembre prochain.

16:55 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

mercredi, 03 août 2022

Depardieu en Jules Rimet

Nous sommes en 2022, année de coupe du monde de football (masculine). Il n'est donc pas étonnant que resurgisse la figure du fondateur de la compétition, Jules Rimet, dont j'ai déjà parlé du journal, réédité il y a quelques années. Au détour d'un récent article consacré à cette auguste figure, j'ai découvert que la FIFA avait financé le tournage d'un film, il y a près de dix ans. (Il aurait coûté 27 millions de dollars de l'époque.) Hélas, United Passions n'est jamais sorti dans les salles françaises et les personnes qui l'ont vu à l'époque en sont sorties plutôt atterrées.

Aujourd'hui, il peut être visionné, sur la Toile. Je me suis donc offert une séance numérique footballistique, en anglais (ou plutôt en globish). C'est la première curiosité de ce long-métrage : si l'on excepte quelques passages brésiliens en portugais, tous les personnages s'expriment dans un jargon anglo-saxon, même dans la première moitié du XXe siècle, quand les élites avaient encore coutume de dialoguer dans la langue de Molière.

C'est d'autant plus regrettable que des Français ont joué un rôle capital dans la naissance de la FIFA et la création de la coupe du monde. La première partie du film présente ainsi l'action d'un drôle d'attelage, composé du Français Robert Guérin et du Néerlandais Carl Hirschmann, les pionniers de la fédération sportive, associés notamment aux Belges et aux Espagnols.

Visiblement, on a demandé à Serge Hazanavicius de bien insister sur son accent français... et sur son supposé tempérament emporté. C'est assez cliché. Je suis plus convaincu par la prestation de Fisher Stevens, un bon comédien américain, habitué des séries télévisées, qu'on a pu apercevoir récemment dans The French Dispatch.

Cette mise en bouche pose l'un des problèmes de la FIFA naissante : l'absence des Britanniques (et des Sud-Américains). Le portrait qui est fait des hiérarques d'outre-Manche mérite le détour...

L'aventure prend un tour encore plus français après la Première Guerre mondiale, puisque Jules Rimet devient président de la FIFA, un poste qu'il a occupé pendant plus de trente ans. Il est incarné par notre Gégé poutinien national :

Avec son anglais maladroit, Depardieu réussit tout de même à faire toucher du doigt l'idéalisme de Rimet... même si, physiquement, il ne ressemble guère à celui-ci. Le problème est que la plupart des scènes dans lesquelles figurent Gégé sont mal jouées, quand bien même elles font (parfois) intervenir de bons acteurs (comme Jemima West, dans le rôle de sa fille).

Derrière cet assemblage de bric et de broc pointe le propos principal du film : les dirigeants de la FIFA ont toujours cherché à faire le bien de l'humanité. Ils sont antinazis, antiracistes... Au cas où on ne l'aurait pas compris, à intervalle régulier, la trame historique est entrecoupée de courtes séquences contemporaines, montrant des jeunes jouant au football dans un quartier populaire. C'est évidemment un groupe métissé, au sein duquel se trouve une fille, dont on peut prédire dès le début quel finira par être le rôle.

Notons que la partie "Rimet" de l'histoire fait intervenir un personnage trouble, un diplomate uruguayen qui a beaucoup œuvré à l'organisation de la première coupe du monde dans son pays. Il est interprété avec talent par Antonio de la Torre, qu'on ne s'attendait pas à trouver dans ce genre de production :

La séquence consacrée au premier Mondial est aussi l'occasion de croiser l'auteur du trophée d'origine, appelé "coupe Jules Rimet", mais dû à Abel Lafleur, un Aveyronnais qui apparaît très soucieux de ses intérêts financiers :

Le passage consacré à la Seconde Guerre mondiale confirme que la rigueur historique n'est pas au rendez-vous. La manière dont le célèbre "match de la mort" est raconté colle parfaitement à la version répandue à l'époque par la propagande soviétique... beaucoup moins à la réalité des faits, établie depuis longtemps par les historiens, y compris ukrainiens.

La seconde (grosse) moitié du film est consacrée à l'action d'un duo de fripouilles : João Havelange et Joseph (Sepp) Blatter, qui se sont succédé à la tête de la FIFA entre 1974 et 2015.

Ils sont interprétés par deux très bons acteurs : Sam Neill et Tim Roth. Il est toutefois étonnant qu'on n'ait pas trouvé mieux que deux Britanniques pour incarner un Brésilien (certes d'origine belge) et un Suisse alémanique. Dans les premières scènes dans lesquelles il apparaît, Tim Roth adopte ce qui ressemble à un accent germanique, avant que sa progressive montée en grade (au sein de la FIFA) ne le voie s'exprimer dans un anglais de plus en plus fluide.

Concernant ces deux figures controversées, le film ne pouvait pas se permettre de (trop) verser dans l'hagiographie. Comme il a été produit en 2013-2014 (à l'ère Blatter), on a visiblement choisi de plus "charger" le personnage de Havelange. Celui-ci est présenté comme un habile manipulateur, âpre au gain et pas toujours soucieux des valeurs humanistes. Je trouve que le film montre bien le tournant furieusement commercial opéré par l'improbable duo. Des liens sont précocement noués avec des sponsors, en particulier Adidas et Coca Cola. Blatter est chargé des basses œuvres, semble-t-il... mais tout cela reste très allusif, tout comme la manière dont l'argent circule...

La période Blatter atteint un sommet, dans son genre. Le nouveau président apparaît comme un quasi-chevalier blanc, remettant en question les vieilles pratiques. Bref, alors qu'il contrôlait presque tout sous Havelange, les dérives seraient la faute des autres ! Le plus cocasse est que, dans la volonté de placer Blatter sur un piédestal, on n'hésite pas à mentir sur sa biographie. Dans une scène au cours de laquelle son assistante lui demande de répondre à ceux qui le traînent dans la boue (mud), il répond qu'il s'accommode très bien de celle-ci, puisqu'il a grandi dans une ferme... un passage qui a dû faire hurler de rire dans le petit monde du football, où l'on sait que le père de Blatter était cadre intermédiaire dans une entreprise chimique...

Le film s'achève de manière caricaturale, d'un côté avec la jeune footballeuse, de l'autre avec l'attribution de la coupe du monde 2010 à l'Afrique du Sud, montrée comme un symbole de la démocratisation du football voulue par Blatter.

P.S.

Du côté français, on s'attend évidemment à ce que les exploits des joueurs hexagonaux apparaissent à l'écran, ne serait-ce que furtivement. La génération Kopa est absente du film. Celle de Platini y figure bien, mais peut-être en raison de la place prise par l'ancien numéro 10 dans les instances internationales. La victoire de 1998 a droit à un peu plus de place... pas forcément pour de bonnes raisons. Si la coupe du monde organisée en France est présentée comme un grand succès commercial, elle sert aussi d'illustration à ce dont la FIFA ne veut pas : la violence autour des stades. Rappelez-vous, à l'époque, les hooligans anglais, allemands et néerlandais étaient venus foutre la merde en France. Un gendarme (David Nivel) en avait été la victime emblématique. Il avait survécu à l'agression, mais en était sorti lourdement handicapé.

samedi, 30 juillet 2022

La première femme vainqueure aux Jeux Olympiques

Aujourd'hui, en lisant Le Monde, un détail a piqué ma curiosité. Au détour d'un article consacré à l'équipe états-unienne de cyclisme féminin, le nom de Cynisca est apparu. (Elle a été choisie pour dénommer la nouvelle équipe américaine.) Née sans doute vers 440 avant JC, elle a remporté à deux reprises la course de chars lors des Jeux Olympiques antiques, vraisemblablement en 396 et 392 avant JC.

Certains de mes lecteurs, férus d'histoire, pourraient arguer de l'impossibilité de ces victoires, les femmes étant exclues de ces Jeux, des participants comme du public (sous peine de mort). En revanche, les femmes non mariées pouvaient participer à des jeux spécifiques, dits héréens (les Heraia).

Ce serait négliger un détail : aux Jeux était déclaré vainqueur non le conducteur du char, mais son propriétaire (et entraîneur). Cynisca, sœur du roi de Sparte Agesilas II, a bel et bien possédé un équipage, à l'entraînement duquel elle aurait veillé. Les historiens ont longtemps débattu du rôle réel de cette aristocrate. Les auteurs de l'Antiquité (souvent misogynes) avaient tendance à présenter la candidature de Cynisca comme un moyen pour son frère de ridiculiser les Jeux et leur prétention à couronner une forme de « mérite ». Des études plus récentes (et plus poussées) tendent à montrer que Cynisca aurait agi avec une relative indépendance, sans doute avec le soutien discret et bienveillant de son frère, qui voyait là un moyen de rehausser le prestige de sa cité et de sa lignée. Il convient donc de se garder de tout anachronisme : les victoires de l'équipage de Cynisca sont celles d'une Spartiate et d'une (riche) aristocrate plus que celles d'une femme.

Elle a été glorifiée de son vivant et après sa mort, avant de tomber progressivement dans l'oubli. D'autres femmes réussirent à inscrire aussi leur nom au palmarès : la Spartiate Euryléonis et la Macédonienne Bérénice, devenue reine d’Égypte.