mercredi, 04 mai 2022

L'Affaire Collini

Cette fiction à caractère documentaire est adaptée d'un roman de Ferdinand von Schirach (que je n'ai pas lu). Tout commence (croit-on) en 2001, à Berlin, où un industriel allemand renommé, Hans Meyer, est assassiné dans un hôtel par un inconnu.

L'opinion est choquée. Beaucoup de questions se posent quant à cet assassinat (dont on ne voit l'exact déroulement qu'à la fin, pour des raisons que je laisse à chacun le loisir de découvrir). On finit par apprendre que le meurtrier est un Italien vivant en Allemagne. Qu'est-ce qui a motivé son geste ? La Mafia est-elle impliquée ?

L'avocat commis d'office de Fabrizio Collini se pose les mêmes questions. Son client, mutique, ne veut rien dire. Pour Caspar Leinen (issu d'un couple mixte germano-turc), l'affaire comporte un gros enjeu : c'est la première fois que ce jeune avocat va plaider aux Assises. De surcroît, il est confronté à un conflit de loyauté. En raison d'une erreur d'identification de la victime, il n'a pas compris dès le départ qu'il devait défendre l'assassin d'un homme qu'il connait, un homme auquel il doit beaucoup... et dont il a fréquenté la petite-fille.

Cerise sur le gâteau : au tribunal, Caspar va affronter le redoutable avocat de la partie civile, Richard Mattinger, juriste réputé, qui fut son prof de fac (en droit pénal) et, à vrai dire, sans doute son mentor.

Petit à petit, le mystère s'éclaircit concernant les motivations de Collini. Son avocat se fait enquêteur, s'appuyant sur une petite équipe hétéroclite : un autre jeune avocat, une employée de pizzeria... et son propre père, libraire, qu'il n'avait pas revu depuis des années. Cette affaire est l'occasion pour Caspar de faire le point sur sa vie privée... et de faire des choix décisifs.

On suit le déroulement de la procédure pas à pas. Le film, pas très brillant sur le plan de la mise en scène, détaille le fonctionnement de la procédure criminelle. L'action culmine dans le procès, entrecoupé de pauses. On sent l'influence des films américains, même si, ici, la sobriété l'emporte sur le brio.

A l'arrière-plan se trouve la Seconde Guerre mondiale, plus précisément les années 1943-1945. Les Alliés anglo-franco-américains progressent dans la péninsule italienne, où ils ont débarqué à l'été 1943. Dans le même temps, Mussolini a été renversé par le roi et une partie des élites locales. Libéré sur ordre d'Hitler, il n'est plus à la tête que d'un État fantoche, la République de Salo. Désormais, la partie nord de l'Italie est occupée par les troupes allemandes, auxquelles s'opposent des résistants italiens, notamment communistes.

Le film alterne trois trames temporelles : celle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, celle de la jeunesse de Caspar (dans les années1980-1990) et celle de l'année 2001. J'ai bien aimé l'effet de miroir entre certaines scènes se déroulant à deux époques différentes. C'est pertinent et techniquement bien fichu.

Plusieurs événements semblent avoir inspiré l'intrigue. Le public français cultivé pensera au massacre des Fosses ardéatines, mais, hélas, d'autres tueries se sont déroulées à la même époque, comme celle de Cibeno. Je pense aussi que les auteurs avaient en tête l'action du "boucher de Gênes".

Même si les scènes se déroulant dans les années 1940 sont parfois un peu trop appuyées, elles ont le mérite de rappeler des événements importants. Elles évoquent aussi la complexité de la situation de l'époque, avec notamment le rôle de l'interprète italien. Les acteurs de la partie contemporaine (2001) sont remarquables.

Sur le plan historique, le film s'appuie aussi sur un aspect méconnu (que j'ignorais), un texte de loi dont la révélation du contenu joue un rôle décisif dans le procès.

Quelques années après Le Labyrinthe du silence et Fritz Bauer, un héros allemand, le cinéma d'outre-Rhin prouve de nouveau qu'il est capable de regarder avec intelligence et honnêteté le passé trouble de son pays.

09:54 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, allemagne

samedi, 30 avril 2022

Becker, Londres... et la France

Ce samedi soir, en famille, nous avons regardé le JT de France 2. (Quelqu'un reprend des carottes râpées ?) Une grosse moitié fut consacrée au conflit russo-ukrainien. (Tu m'as bien dit saignante, ton entrecôte ?) Mon attention fut attirée par un sujet plus anecdotique, sans doute placé juste après pour faire retomber la tension. (Dis donc, Riton, tu ne vas tout de même pas finir la bouteille de rouge tout seul ?) Il était question des ennuis judiciaires de l'ancien champion de tennis allemand Boris Becker. (Marcel, pousse-toi, je ne vois pas la tête du tennisman !)

Ce ne sont pas les ravages du temps sur le physique de l'ex-athlète d'exception qui m'ont intéressé, mais le symbole figurant à l'entrée du tribunal londonien. (Mais non, c'est pas en Allemagne ; il est jugé à Londres parce qu'il habite le Royaume-Uni... depuis au moins dix ans d'ailleurs !)

Sur les armoiries britanniques figure la devise du royaume... en français : "Dieu et mon roi". C'est un lointain héritage de la conquête normande, la noblesse continentale ayant imposé sa langue outre-Manche. (Riton, arrête de faire ton malin... et passe-moi les frites !) La formule, qui serait due à Richard Coeur-de-Lion, est devenue la devise officielle au XVe siècle.

Mais la "francitude" de la monarchie anglaise ne s'arrête pas là. Une seconde formule figure sur les armoiries : "Honi soit qui mal y pense". Son origine remonterait elle aussi au Moyen Age, toujours à l'époque de la Guerre de Cent-Ans, mais au XIVe siècle. L'anecdote (peut-être apocryphe) se déroule à la cour du roi Edouard III et voit la naissance de l'Ordre de la Jarretière. (Bon, ça me saoule cette histoire de tennisman malhonnête... on pourrait pas plutôt parler de l'affaire PPDA ?)

Comme quoi, on peut trouver son bonheur dans un journal télévisé grand public.

22:05 Publié dans Histoire, Société, Sport, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, sport, sports, tennis, médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mercredi, 20 avril 2022

My Favourite War

La "guerre préférée" de l'auteure de ce documentaire autobiographique est la "Grande Guerre patriotique", ainsi qu'on l'appelait en URSS, autrement dit la Seconde Guerre mondiale. Enfant, à la télévision, elle raffolait des fictions de propagande, produites dans la Patrie des travailleurs ou l'un de ses satellites. Quelques extraits nous en sont proposés au cours du film.

Ilze Burkovska Jacobsen est originaire de Lettonie, un des trois pays baltes coincés en haut à droite de la carte de l'Europe. Objet des convoitises rivales des différents États allemands et russes, le pays a connu une histoire mouvementée.

L'auteure n'en a vécu qu'une partie : la fin de la période soviétique puis la deuxième indépendance. Le film entremêle trois époques : la fin de la Seconde Guerre mondiale (période des grands-parents maternels), les années 1970-1980 (la jeunesse de l'auteure) et le début des années 2020.

Sur le plan formel, ce documentaire d'un genre particulier alterne prises de vue réelles (contemporaines), images d'archives (des années 1940, 1970 ou 1980) et images animées, chargées de mettre en scène l'enfance et l'adolescence d'Ilze.

Au début, le style est un peu déroutant, avec ces formes anguleuses, les yeux tout noirs et la texture qui semble de carton. Finalement, cela colle assez bien avec l'époque. A l'occasion de certaines scènes, les animateurs démontrent qu'ils sont tout de même capables de réaliser des prouesses. Notons que la voix off s'exprime en anglais, tandis que, de temps à autre, on entend des dialogues en russe ou en letton.

J'ai été touché par l'histoire de cette gamine, au départ bouffée par la propagande mélenchoniste soviétique, qui ne comprend pas pourquoi son grand-père a hérité jadis de l'appellation infâme d'ennemi du peuple (déportation à la clé). Elle ne saisit pas non plus l'intensité de l'amour qui unit ses parents, issus de milieux si différents, la fille du paysan réprouvé ayant épousé un jeune cadre dynamique du parti communiste.

Je ne vais pas dire pourquoi, mais, à un moment, l'héroïne est contrainte de mûrir plus rapidement que ce que son âge exige. Son regard devient plus lucide sur son entourage et les lieux qu'elle fréquente. Cela nous vaut de savoureux portraits du système scolaire letton (à la mode soviétique) et du mouvement des Pionniers, auquel l'adolescente adhère au moins autant pour assurer son avenir de journaliste que pour contribuer à améliorer sa vie quotidienne avec sa mère et son petit frère.

En revanche, quand le passé (celui de la guerre) percute la vie de l'héroïne enfant, c'est en général par un aspect macabre, de la menace représentée par des hommes armés à la découverte de mystérieux restes humains, dans le bac à sable de l'école.

Cela dure 1h20, c'est très chouette à voir et, pour un public français, cela dévoile une part méconnue de l'histoire européenne du XXe siècle.

21:38 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, europe

lundi, 11 avril 2022

Rodez, plein les fouilles !

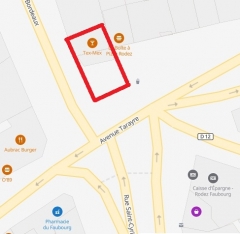

Jeudi 7 avril, à partir de 20h30, une passionnante conférence historique a été donnée dans l'amphithéâtre de l’École de musique de Rodez. L'intervenant était Philippe Gruat, directeur du service départemental d'archéologie de l’Aveyron. Pendant près d'1h30, sans notes, s'appuyant sur un diaporama richement illustré, il a su captiver un auditoire essentiellement composé de tempes grises et de crânes dégarnis.

Son intervention a débuté par une révélation. Évoquant son travail de terrain, Philippe Gruat a aussi insisté sur l'importance des archives, certaines de celles portant sur l'Aveyron (notamment les bâtiments religieux médiévaux) lui paraissant sous-exploitées. Elles sont pourtant complémentaires des fouilles et le croisement des deux peut permettre de réaliser des découvertes, comme celle-ci : l'emplacement de l'ancienne église Saint-Cyrice (sans doute la plus vieille du Faubourg), dont les restes se trouveraient sous... le Tex Mex, le bar emblématique du carrefour portant le nom dudit saint.

Espérons que les écoulements divers, provoqués par la succession de beuveries étudiantes en ces lieux, n'ont rien provoqué d'irrémédiable au-dessous...

Après cette sympathique mise en bouche, nous avons remonté la rue Béteille, en direction de la cathédrale. Le conférencier s'est arrêté en chemin (au numéro 30), là où se trouvait naguère un collège privé (catholique), dont le site a été transformé en appartements modernes.

La parcelle (en pente) est coincée entre deux des artères principales de la commune, la rue Béteille en contrebas et le boulevard d'Estourmel, en hauteur, côté ancien évêché, le long du rempart du XIVe siècle.

Les sondages effectués au cours des travaux, en 2016, ont permis de découvrir l'ancien fossé... gaulois, la cité romaine (puis médiévale) ayant succédé, rappelons-le, à un oppidum celte. Remblayé, l'ancien fossé avait été recreusé au moment de la construction des remparts du XIVe siècle.

D'après le conférencier, ce fossé gaulois s'étendait jusqu'à l'actuel Palais de justice, en passant par l'hôtel Biney (situé presque en face du Monoprix).

Mais ce n'était pas la principale découverte réalisée au cours de ces fouilles. Un jour, les archéologues ont sorti de terre... une tête coupée ! Il s'agit vraisemblablement d'un trophée, le crâne d'un ennemi vaincu, qui a été décapité et dont le chef était sans doute exposé à l'entrée de la cité, peut-être sur le rempart en bois qui doublait le fossé.

Moins macabres sont les trouvailles faites au niveau du Foirail, l'espace situé en contrebas de la cathédrale, qui a subi d'importantes modifications ces dix dernières années (construction d'un parking souterrain, du musée Soulages et du cinéma multiplexe). Je me souviens qu'à l'époque on espérait beaucoup... et qu'on a été déçu. Le sous-sol de la zone ne recèle pas de trésor inestimable. On y a principalement trouvé des poteries, des dépôts d'offrandes.

Ensuite, direction plein Sud, pour le site de l'ancienne école François-Fabié (pas très loin de la Banque de France). Les sondages effectués ont permis la découverte de deux fosses gauloises. A un moment, les chercheurs ont pensé être tombés sur une pièce exceptionnelle : un squelette quasi intégral... mais dont les os étaient entremêlés de fils métalliques. Après examen, il s'avéra ne pas être aussi ancien qu'on le croyait... et pour cause : il s'agit d'un "Oscar", autrement dit, un squelette de salle de classe !

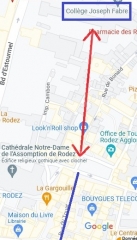

De l'ancienne école, nous sommes passés au collège (public) Fabre, à l'intérieur duquel on a procédé à des aménagements (notamment arboricoles) en 2017. Cet établissement est situé à quelques centaines de mètres de l'ancien évêché.

L'exploration du sous-sol fut succincte, mais suffisante pour détecter la présence d'un ancien égout, que l'on présume lié au système mis en place par les Romains au cœur de la cité. Il en reste une trace en surface : la rue du Touat (qui signifie "égout", en occitan), qui surmonte une ancienne conduite d'évacuation des eaux... supposée reliée, d'une manière ou d'une autre, à la structure découverte sous le collège Fabre.

D'autres perspectives s'ouvrent un peu plus à l'ouest, rue Pasteur, à proximité du quartier dit de l'Amphithéâtre. En surface, le secteur est l'un des rares de la commune à conserver des traces de la période "art déco". En profondeur, c'est l'empreinte gallo-romaine qui est recherchée.

Il y a deux ans, la presse locale s'est fait l'écho des trouvailles : des pans de l'ancien mur d'enceinte de l'amphithéâtre antique. Pour les dater, il faut prélever des restes de charbon dans le mortier de chaux qui a servi à le construire. Auparavant, on pensait que cet édifice pourrait être très ancien (et dater du Ve siècle avant JC). Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il serait contemporain de l'aqueduc de Vors (daté du Ier siècle), dont il va être question plus bas. (Pour la petite histoire, je signale que la datation très ancienne s'appuyait sur l'âge des fragments d'arbres... qui pouvaient avoir plusieurs centaines d'années au moment où ils ont été utilisés dans le mortier.)

Philippe Gruat a émis le souhait qu'en accord avec les services de la commune et de l'agglomération de Rodez, il puisse être procédé (si les propriétaires des habitations l'acceptent, bien entendu), à un examen des caves du quartier, qui pourraient receler des trésors. La réponse n'a pas tardé, puisque dans l'assistance se trouvait Christophe Lauras, ancien principal du collège Fabre et actuel adjoint aux Travaux du maire de Rodez. Il semble qu'un accord soit envisageable dans un avenir proche.

Nous sommes alors passés à l'un des plus gros chantiers du département, l'aménagement de la zone de Malan, au sud de Rodez, plus précisément le secteur de la Boissonnade. Ce sont des restes de l'ancien aqueduc gallo-romain qui ont été mis au jour. Il y a une dizaine d'années, celui-ci avait déjà fait l'objet d'une excellente conférence au musée Fenaille.

D'une longueur de près de 25 kilomètres (24 souterrains et 800 mètres aériens), l'aqueduc a une pente très faible, de moins de trois millimètres par mètre ! L'altitude de départ (à Vors) est de 711 mètres, celle à l'arrivée (Rodez) est de 632 mètres. Disposant d'équipements rudimentaires (par rapport aux ingénieurs du XXIe siècle), les géomètres romains ont réalisé des prodiges en s'appuyant sur le relief existant, suivant les courbes de niveau.

De l'ancienne partie aérienne il ne reste que les bases des piles. 55 sur 133 ont été explorées. Il reste à découvrir les vestiges du pont-siphon qui enjambait l'Aveyron. Du côté nord, les pentes autrefois herbacées ou boisées sont aujourd'hui en grande partie construites. Mais Philippe Gruat a bon espoir qu'un jour, une découverte majeure sera faite. Toutefois, il y a de fortes chances que les matériaux aient été récupérés par la population locale, à l'image de ce qui est arrivé à la portion nord de la partie souterraine de l'aqueduc. Il semblerait qu'un maçon local se soit copieusement servi au XIXe siècle (sous le Second Empire), époque à laquelle on a redécouvert la structure antique, pour la réutiliser mais aussi en modifier le tracé. Ce ne fut d'ailleurs pas très efficace, puisque, dès la fin du XIXe siècle, cet approvisionnement fut abandonné, au profit des sources du Lévézou. Les chercheurs peuvent se consoler avec une trouvaille insolite : des trous d'arpenteur, révélateurs du travail des Romains d'autrefois.

Quoi qu'il en soit, la restauration de l'aqueduc a quand même apporté l'eau potable jusqu'à la place de la Cité à Rodez. Une fontaine se trouvait à l'emplacement de l'actuelle statue de Monseigneur Affre (archevêque de Paris tué sur les barricades en 1848), qui elle fut inaugurée en 1875.

De l'ex-archevêque de Paris, la transition était facile avec l'ancien évêché de Rodez (tout proche de la cathédrale, au nord). Il n'a pas été exploré à fond. On sait toutefois que ce n'est pas le palais épiscopal d'origine, qui se trouvait sur l'actuelle place d'Armes. La reconstruction de la cathédrale (agrandie), qui a débuté à la fin du XIVe siècle, a conduit à déplacer le bâtiment, au niveau du nouveau rempart. Les sondages effectués ont permis de confirmer une intuition des archéologues : chaque nouvelle enceinte s'appuie sur la précédente. Se superposent ainsi le rempart romain (des IIIe-IVe siècles), la première enceinte médiévale (amorcée au XIe siècle) et la seconde, achevée au XVe, semble-t-il. Notons qu'une partie des découvertes a été effectuée grâce à l'exploration des profondeurs des toilettes d'un ancien cabinet de l'évêché... qui était peut-être fermé de l'intérieur !

Un mystère demeure : le contenu du sous-sol du (superbe) jardin de l'évêché, hélas toujours pas accessible aux habitants (et contribuables...) ruthénois. Philippe Gruat a émis l'hypothèse un peu folle que pourraient s'y trouver les vestiges de l'ancien théâtre romain, seule construction générique dont aucune trace ne subsiste sur le Piton, alors que Segodunum était l'une des plus grandes cités gallo-romaines de son époque (d'une superficie de 44 hectares).

En guise de dessert, nous avons eu droit au résultat des fouilles les plus récentes, celles de la place de la Cité (située derrière la cathédrale), qui ont eu lieu en 2018-2019. Outre l'ancienne fontaine, on a mis au jour les restes de deux anciens bâtiments : la Maison des Officialités et la Maison du Poids. La première était le tribunal dépendant de l'évêque. Construite avant 1355, elle a été démolie dans la première moitié du XVIIIe siècle... tout comme la seconde, qui avait été bâtie au début du XIVe siècle (une période décidément faste pour la cité épiscopale). Notons qu'elle possédait un puits, comblé au XVIIe siècle.

Curieusement, si la dénomination "place de la Cité" est ancienne (elle date du XIVe siècle), elle a successivement été remplacée par "place neuve du Marché neuf", "place du Bois", "place du Marché" (au XVIIe siècle), avant de récupérer son nom d'origine.

Enfin, je me dois de signaler qu'on a retrouvé les restes d'un carcan (celui d'un pilori), dont la dernière utilisation connue remonte à 1785, contre une femme (sans doute "de mauvaise vie").

Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas pu parler de tout ce qui a été dit durant cette conférence (gratuite), mais je pense en avoir donné un aperçu assez fidèle.

00:03 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, occitanie, culture

mardi, 05 avril 2022

De nos frères blessés

Ce film relate (de manière un peu romancée) la fin de vie de Fernand Iveton, militant communiste pied noir, engagé aux côtés du FLN dans la lutte pour l'indépendance algérienne... contre l'armée française, dans la seconde moitié des années 1950.

Au départ, j'ai eu du mal à reconnaître Vincent Lacoste dans le rôle. Il est vrai que la moustache, ça vous change un homme. Mais il est surtout très bon. J'ai été moins convaincu par le choix de Vicky Krieps pour incarner sa compagne. Elle parle français avec un accent anglais... alors qu'elle est censée être d'origine polonaise ! Le côté sentimental de l'intrigue m'est passé un peu au-dessus de la tête.

J'ai été davantage intéressé par la mise en scène du contexte de la Guerre d'Algérie. Sans surprise, cette fiction engagée nous présente une version de gauche. Les indépendantistes sont de courageux résistants, victimes de l'ignoble État colonial raciste. On a quand même droit une fois ou deux à la mention de certains des "exploits" des membres du FLN et de leurs sympathisants... mais je pense que cela a glissé sur le public, tant la réalisation est en empathie avec le héros et ceux qu'il soutient.

Les scènes de tribunal militaire sont prenantes. Au début, on se dit que tout est joué d'avance. Mais, au fur et à mesure des interrogatoires, on est amené à penser qu'il y a de l'espoir, la procédure étant suivie de manière assez scrupuleuse. La conclusion nous ramène sur terre... et le héros aussi, dont on finit par découvrir qu'il se berçait d'illusions sur la future Algérie indépendante. (Seuls les imbéciles ont pu croire que les types du FLN allaient instaurer une démocratie multiculturelle de ce côté-là de la Méditerranée.)

Je recommande malgré tout ce film pour sa peinture d'une époque et pour la découverte d'un destin particulier, celui d'un pied noir pro-FLN qui n'a sans doute jamais versé le sang d'autrui.

P.S.

Parmi les seconds rôles figure Henri, incarné par Yoann Zimmer, vu l'an dernier dans Des Hommes, dans la peau d'un Depardieu jeune, lui aussi empêtré dans le conflit algérien.

22:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 02 avril 2022

Retour à Reims (fragments)

Ce documentaire militant s'inspire d'un essai de Didier Eribon (que je n'ai pas lu). A travers la redécouverte de l'histoire familiale (avec laquelle l'auteur / la narratrice dit avoir jadis coupé), le film dessine une histoire (subjective) de certaines catégories populaires (essentiellement le monde ouvrier), de l'Entre-deux-guerres (période des grands-parents) jusqu'aux années 1980-1990 (à l'âge adulte de l'auteur).

Le grand intérêt du film (et son originalité par rapport à la forme écrite) est le montage d'images anciennes qu'il propose, composé d'extraits de films de fiction et (surtout) de reportages d'époque. Hélas, ces images ne sont jamais contextualisées au moment où elles passent à l'écran. Il faut attendre le générique de fin pour découvrir de quand les extraits datent, en vrac. Du coup, parfois, j'ai eu l'impression que les périodes ne concordaient pas tout à fait. Ainsi, quand il est question des années 1950, il me semble que, parfois, ce sont des images de la fin des années 1960 qui nous sont projetées. Plus gênante encore est, pour illustrer la montée du vote FN chez les ouvriers dans les années 1980-1990, l'utilisation d'images d'archive présentant Jean-Marie Le Pen... dans les années 1970, à l'époque où son jeune mouvement ne rencontrait aucun succès.

Quoi qu'il en soit, le travail de documentation semble avoir été énorme et les extraits proposés sont intéressants. On en voit peu datant de la période des grands-parents. Le propos est centré sur la voix-off, qui lit des passages du livre. C'est la grand-mère maternelle qui est au centre de cette partie. C'était une femme libre, à qui le rôle de fidèle épouse au foyer ne convenait pas. Au début des années 1940, elle a même osé partir travailler volontairement en Allemagne... Notons que le livre, comme le documentaire ne jugent pas... enfin, pas ce genre de comportement.

La période d'après-guerre est plus fournie. Au niveau de la fiction, cela va de Jean-Luc Godard à Coline Serreau. Au niveau reportages et archives, c'est foisonnant, sur le travail des ouvriers, le rôle des femmes, la place des immigrés. L'accent est mis successivement sur ces trois aspects, l'un venant compléter l'autre. L'idée générale est que l'on trouve toujours plus opprimé que soi.

J'ai apprécié que le réalisateur ne contourne pas la difficulté du basculement d'une partie du vote ouvrier. Mais je trouve que l'état des lieux comme l'analyse des causes sont superficiels, voire biaisés.

Sur le plan historique, le film semble ne pas savoir que, depuis qu'elle a été identifiée en tant que telle, la "classe ouvrière" a toujours été profondément divisée. A la fin du XIXe comme au début du XXe siècle, une partie du monde ouvrier s'identifiait plutôt à la droite, voire à l'extrême-droite. De plus, le film occulte complètement l'influence démocrate-chrétienne dans le milieu, influence concurrente de celle des marxistes (ceci expliquant peut-être cela). Enfin, les nouveaux bataillons d'électeurs populaires de l'extrême-droite ne proviennent pas uniquement du PC ou du PS. Il s'agit parfois aussi d'anciens électeurs de la "droite sociale". Le réalisateur est sur une ligne néo-marxiste, qui attribue au supposé renoncement des gouvernements de gauche le basculement de l'électorat ouvrier. Il sous-estime considérablement les évolutions sociétales, à commencer par le (relatif) embourgeoisement d'une partie de la classe ouvrière. Eh, oui ! Le niveau de vie des Français (classe ouvrière comprise) s'est élevé entre les années 1950 et le début du XXIe siècle... mais de cela les spectateurs ne sont pas informés.

Je ne vais pas m'éterniser mais ce film est une petite déception. Si l'on aime les images d'archives (souvent pas vues depuis des années), il mérite le détour. Sinon, on peut se passer d'une œuvre qui se conclut sur les gilets jaunes et la "convergence des luttes".

vendredi, 25 février 2022

Une jeune fille qui va bien

Pour sa première réalisation, Sandrine Kiberlain mêle histoire familiale et amour du théâtre, dans une fiction qui s'inspire semble-t-il (un peu) de la vie d'Hélène Berr, rendue célèbre par son Journal :

Au vu du prénom de l'héroïne, on est aussi tenté de voir une référence à Irène Némirovsky, bien qu'elle soit d'une génération différente.

Le début n'est pas situé dans le temps... même si, en regardant les vêtements portés par les personnages (et leur environnement technologique), on se doute bien que l'action se déroule il y a plusieurs dizaines d'années.

Ce début ne m'a pas emballé du tout. Il est centré sur le théâtre, les répétitions et les relations entre de jeunes adultes (certains pas encore majeurs à cette époque), le tout de manière allusive. Je n'ai pas trouvé cela très bien joué (ni dirigé).

C'est petit à petit, au fur et à mesure que le contexte se précise, que cela devient passionnant. D'abord parce qu'on découvre progressivement les contraintes qui pèsent sur l'héroïne et la majorité de ses proches. Ensuite parce qu'il est d'abord question de la vie d'une jeune femme, qui tente de concilier bonheur familial, réussite dans les études... et grand amour. On la voit se chercher, tâtonner, le tout à une époque où l'on serait tenté de penser que d'autres sujets obsédaient les esprits.

C'est fidèle à ce qu'on trouve dans le journal d'Hélène Berr. Celle-ci ne prépare pas le Conservatoire, mais étudie l'anglais (en visant l'agrégation, puis une thèse), tout en jouant de la musique classique. Autant qu'Irène, elle est mue par l'envie de vivre, malgré tout.

Cela passe parce que l'intrigue est magnifiquement servie par son interprète principale, Rebecca Marder (aperçue dans La Daronne). Dès qu'elle se trouve à l'écran, elle illumine la scène. Voilà une actrice à suivre. Je suis moins convaincu par la prestation d'Anthony Bajon, que j'ai vu bien plus à son aise ailleurs (par exemple dans Teddy).

On suit les pérégrinations sentimentales d'Irène, parallèles à ses activités théâtrales, tout en s'inquiétant à propos des nuages sombres qui s'accumulent au-dessus de la tête des juifs de Paris.

La fin, abrupte, a déconcerté certains spectateurs. Je la trouve parfaitement justifiée.

22:20 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 05 février 2022

Twist à Bamako

Robert Guédiguian fait escale au Mali (en réalité au Sénégal, où le film a été tourné), en 1962, alors que le pays est indépendant depuis peu. Au pouvoir se trouve Modibo Keita, formé dans des écoles françaises puis devenu marxiste : le nouveau Mali penche davantage du côté de l'URSS que de celui des États-Unis, même si la culture occidentale est omniprésente dans le pays... du moins dans les villes.

Le cinéaste (qui n'a quasiment tourné qu'avec des acteurs noirs, français ou africains) a constitué un joli couple de héros. Lui, Samba (Stéphane Bak, vu l'an dernier dans Tokyo Shaking), est un fils de bourgeois converti au marxisme, adepte fervent de la Révolution. Elle, Lara (Alicia Da Luz Gomes, une révélation), vient d'une famille descendant d'esclaves ruraux et a été mariée de force au petit-fils du chef du village. Tous deux ont de la fougue et du charme. Leur love story fonctionne à merveille, sur fond de musique occidentale : américaine bien sûr, mais aussi française, puisqu'on entend Dick Rivers (à l'époque membre des Chats sauvages), Johnny Hallyday et Claude François, dont les posters ornent les murs du côté de la chambre occupé par le frère de Samba. L'aîné, lui, a accroché les images du président Keita, du communiste vietnamien Hô Chi Minh de Patrice Lumumba... ainsi que "l'affiche rouge", un clin d’œil à l'un des précédents films de Guédiguian, L'Armée du crime.

Sur le plan visuel, la mise en scène intègre des photographies prises sur le vif (dans les dancings) ou dans un atelier, qui font référence au travail de Malick Sidibé (décédé en 2016). Bien qu'étant en noir et blanc, ces photographies donnent une couleur supplémentaire au film, déjà fort chamarré par ailleurs.

Je suis plus partagé sur la partie politique du film. Je trouve intéressant d'avoir choisi de donner une version africaine de l'histoire... ce qui implique que les malheurs des Maliens ne proviennent pas forcément de la France, mais parfois (souvent ?) de leurs compatriotes. Mine de rien, Guédiguian dénonce le patriarcat, le conservatisme religieux, les chefferies traditionnelles... et (même) les vues étriquées des nouveaux dirigeants révolutionnaires. Tout le monde en prend pour son grade, de manière relativement nuancée (concernant les chefferies et les "anciens", présentés certes comme très conservateurs, mais avec un sens du collectif). A la fin, peut-être (selon moi) pour éviter toute accusation de "regard néocolonial", Guédiguian fait dire à l'un des personnages que le Mali n'en serait pas arrivé là s'il n'avait pas été colonisé... une manière un peu facile de faire porter le chapeau aux méchants Européens.

Je note que, contrairement aux séquences consacrées à la vie privée des héros, celles évoquant le combat politique ne sont pas toujours très bien jouées. C'est dommage, parce que le film ne manque pas d'allant, se concluant par une séquence contemporaine, dans laquelle on retrouve l'une des protagonistes, qui a survécu.

17:08 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 04 février 2022

Adieu Monsieur Haffmann

Je ne connais pas la pièce de théâtre dont ce film est (très librement) inspiré. J'ai été attiré par la distribution, le bouche-à-oreille (très bon) et le sujet. Au cœur de l'intrigue se trouve la spoliation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les territoires qu'ils contrôlent, les nazis ont interdit aux juifs de posséder des entreprises, les contraignant à les vendre (souvent à prix cassé) voire à les abandonner, au profit soit des nazis eux-mêmes, soit de collaborateurs peu scrupuleux.

Pour tenter de contourner ces mesures discriminatoires, certains artisans ou commerçants ont transmis (plus ou moins fictivement) leur boîte à un employé ou un ami non-juif. C'est ce qu'il se passe ici, au tout début de l'histoire, quand le bijoutier Joseph Haffmann (Daniel Auteuil, très bien) décide de faire partir sa famille en zone non-occupée et de passer la main (officiellement) à François Mercier.

Toute la première partie dresse le tableau des relations complexes entre les deux familles, si dissemblables. Le couple de bijoutiers est riche, celui formé par son employé et son épouse, sans être dans la misère, tire le diable par la queue. Haffmann est heureux en ménage et père de trois enfants. Mercier pense qu'il est stérile et son couple n'est pas serein. Enfin, le bijoutier jouit d'une bonne santé, tandis que l'employé a un pied-bot. Cela lui a permis d'éviter d'être mobilisé en 1939, mais, à une époque où l'on est très pointilleux sur le patriotisme et les signes de virilité, l'employé "chanceux" souffre d'un gros complexe d'infériorité.

L'arrivée des nazis et ses conséquences permettent à François Mercier (ainsi qu'à son épouse) de vivre une sorte de revanche sociale. Certes, en théorie, il n'est que le gardien de la boutique (passée à son nom, tout de même), mais il se sent pousser des ailes... et puis l'occupant n'est pas toujours antipathique... et il permet de très bien gagner sa vie.

C'est sur ce couple modeste, auquel la vie semble sourire enfin, que le film est centré. Sara Giraudeau et Gilles Lellouche sont remarquables, le second encore plus que la première. J'ai toutefois eu de grandes appréhensions quand j'ai découvert le "marché" que François proposait à son ancien patron. Je n'en dirai pas plus, mais j'ai eu peur que l'on tombe dans le très glauque. La suite m'a rassuré.

À porter aussi au crédit du film la mise en scène du travail manuel des bijoutiers. On comprend mieux ce que signifie l'expression "être orfèvre en la matière". (Les deux acteurs principaux ont été doublés dans les scènes de taille des bijoux.)

C'est un beau film sensible, subtil, humaniste, féministe même à travers l'évolution du personnage de Blanche, d'abord épouse soumise, puis de plus en plus indépendante (dans la mesure du possible, à l'époque).

15:09 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 28 janvier 2022

La Leçon d'allemand

Le réalisateur Christian Schwochow, auquel on doit notamment De l'autre côté du mur, s'est lancé dans l'adaptation du roman éponyme de Siegfried Lenz, dont l'action fait dialoguer deux époques.

Dans les années 1950, un jeune homme est emprisonné, à Hambourg. Il a l'air un peu perdu et il rechigne à rédiger ce qui ressemble à une autocritique. Nous ne sommes pas en RDA (communiste), mais en RFA (capitaliste), on appelle donc cela une rédaction sur "les joies du devoir". Cela pousse le jeune homme à se replonger dans ses souvenirs...

L'essentiel de l'histoire se déroule dans la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale. Les personnages vivent en Allemagne du Nord, pas très loin de la frontière danoise si l'on en juge par les patronymes : Jepsen, Nansen... (Il s'agit sans doute du Schleswig-Holstein, une région récupérée par la Prusse au XIXe siècle à l'issue de la "Guerre des Duchés".)

Jens Jepsen est le chef de la police du village, une charge qui ne lui vaut guère de travail, mais lui procure du prestige et un bel uniforme. L'homme est un père de famille autoritaire, qui tient par-dessus tout à "faire son devoir"... voire à l'imposer aux autres. Il règne en petit tyran sur une famille où la mère est totalement soumise. Leurs trois enfants ont des destins et des personnalités contrastés. L'aîné, sans doute sur la pression du père, s'est engagé dans l'armée et a été envoyé sur le Front de l'Est. La cadette est un peu rebelle. On la sent attirée par la ville et surtout par une vie moins ennuyeuse que celle de son village peuplé de sinistres adultes.

Le réalisateur focalise son attention sur le second fils, Siggi, qu'on ne voit jamais se rendre à l'école. Il explore les alentours, les prés, les plages, une maison abandonnée (dont il n'est pas difficile de comprendre ce qu'il est advenu des occupants...) et Max, un peintre du même âge que son père, avec lequel il a jadis fait les 400 coups. Mais les temps ont changé et Jens semble désormais prendre un malin plaisir à persécuter son ancien pote, qui a la suprême audace de continuer à produire une peinture qualifiée de "dégénérée" par les autorités nazies.

Cette plongée dans le passé ressuscite la vie d'un village ordinaire, où l'on accepte le régime hitlérien sans forcément adhérer à son idéologie. D'ailleurs, on s'accommodera facilement de la nouvelle république, d'autant que, d'après ce qu'on nous montre à l'écran, nombre de cadres de l'ancien régime ont pu s'y recycler...

Mais là n'est pas le plus important. Le film met en scène une lutte entre le principe d'autorité (incarné par le père policier) et la liberté artistique, qui passe par la peinture, mais aussi le chant, la musique, la danse. Le garçon est tenaillé par un conflit d'allégeance : doit-il obéir aveuglément à son père, qui s'occupe de lui et semble vouloir lui indiquer le droit chemin, ou bien, de temps en temps, donner un coup de main au peintre maudit, accompagné de sa délicieuse épouse ?

J'ai eu du mal à entrer dans cette histoire mais, une fois que j'ai compris les présupposés scénaristiques, j'ai été pris. L'un des intérêts consiste à deviner comment l'enfant sans histoire d'un notable rural a pu se retrouver des années plus tard en prison.

En revanche, ce n'est pas très bien réalisé. J'ai trouvé la mise en scène pataude, la photographie médiocre (un comble pour un film illustré de tableaux expressionnistes). Les plus belles images (en noir et blanc) sont celles qui accompagnent le générique de fin ! Mais l'intrigue et le jeu des acteurs méritent le détour.

23:07 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 26 janvier 2022

Les Leçons persanes

Cette "fantaisie historique" a un parfum d'ex-URSS. Le film est considéré comme biélorusse, son réalisateur (Vadim Perelman) est d'origine ukrainienne, son producteur (Timur Bekmambetov) kazakh et la partie technique a bénéficié du savoir-faire russe. Pourtant, l'action se déroule en Europe de l'Ouest, quelque part entre le nord-est de la France et la Belgique, dans ce qui est censé être un camp de transit, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le cœur de l'intrigue concerne la relation ambiguë qui va naître entre un détenu juif et l'un des cadres (SS) du camp, qu'il réussit à convaincre qu'il est (à demi) persan. Au crédit de cette histoire il faut porter l'interprétation de Nahuel Perez Biscayart (remarqué dans Au revoir là-haut), impressionnant dans le rôle du détenu malingre, tenaillé par l'inquiétude et déployant des trésors d'imagination pour tenter de survivre. Face à lui, Lars Eidinger tient la route, même si son jeu est moins subtil. Au niveau de l'interprétation, c'est à peu près tout, parce qu'on ne peut pas dire que les seconds rôles soient de grandes réussites. Du côté des détenus, on nous présente des personnages à peine esquissés, auxquels on a du mal à croire. Mais que dire des SS, gradés comme sous-fifres, qui gèrent le camp ? Au départ, l'idée de nous présenter les persécuteurs comme des personnes faisant leur boulot, sans la moindre considération pour le bien-être des détenus (juifs ou non), m'a semblé bonne. Mais la mise en scène de cette vie quotidienne est plate, souvent maladroite... voire pas crédible du tout.

L'un des problèmes vient de la volonté des auteurs de dire beaucoup de choses, en "mixant" différents apports. Ainsi, le camp qui sert de cadre à l'intrigue est un mélange de différents types de lieux d'incarcération : transit, internement (en France), concentration et extermination. L'insertion d'un plan aérien montrant des cadavres nus et la proximité d'un bâtiment doté d'une cheminée en train de fonctionner ont visiblement pour fonction d'évoquer l'extermination... sauf que celle-ci ne s'est pas déroulée en Europe de l'Ouest, mais bien plus à l'est. Même chose pour la fusillade du début. Elle est une référence à l'action des Einsatzgruppen... qui ont sévi en Europe de l'Est, pas en Belgique ni en France. Mais cette scène est indispensable à l'intrigue, puisqu'elle introduit le sauvetage du héros et son énorme mensonge. (Elle est de surcroît très mal jouée.) Les spectateurs un poil cultivés remarqueront aussi quelques incohérences, par exemple la confusion entre les SS et la Wehrmacht (l'armée allemande).

Le pire concerne l'argument principal : la duperie mise au point par Gilles. Même si, à l'époque, rares étaient les personnes (en Europe) à connaître ne serait-ce que quelques bribes de farsi, il n'est pas vraisemblable qu'un officier SS envisageant de s'installer en Iran après la guerre n'ait pas commencé à s'intéresser un peu à la langue qui y est majoritaire. Je n'ai pas marché dans la combine, de surcroît totalement fictive, puisqu'elle n'est en rien inspirée de la véritable histoire d'un détenu. (Claude Lanzmann doit se retourner dans sa tombe...) Du procédé je retiens toutefois un effet marquant : la manière dont Gilles invente les faux mots persans va finalement le rendre très utile, après que les registres du camp auront été brûlés. Je n'en dis pas plus, mais cela fait partie des aspects réussis du film, qui n'est pas une daube intégrale, juste une production maladroite, qui considère la Shoah comme un produit de consommation cinématographique, au même titre que la boxe, le bricolage ou la gravure sur string.

21:16 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 31 décembre 2021

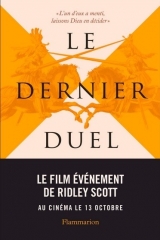

Le Dernier Duel

Séance de rattrapage pour ce film (anti)chevaleresque, signé Ridley Scott et sorti en octobre dernier. À l'époque, la charge de travail et la durée du film (2h30) m'avaient un peu découragé, d'autant qu'à partir de la deuxième semaine, à Rodez, il n'était plus proposé qu'en dernière séance (après 22 heures). J'ai enfin pu le voir récemment... et lire dans la foulée l'ouvrage historique qui l'a inspiré.

Le film commence alors que le duel judiciaire est sur le point de s'engager. S'en suit un long retour en arrière, constitué de la version successive des trois protagonistes : le mari Jean de Carrouges (Matt Damon, très bon dans un rôle inhabituellement antipathique), le violeur présumé Jacques Le Gris (Adam Driver, presque un peu trop bon dans le personnage) et l'épouse présumée violée, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer, vue l'été dernier dans Free Guy, et qui parvient à susciter un peu d'ambiguïté autour de son personnage).

La première version, celle de Jean de Carrouges, correspond à la vision que nous donnent depuis des décennies nombre d’œuvres médiévales. Quand vient le tour de Jacques Le Gris, on sourit aux écarts de perception entre les deux anciens amis, le même événement nous étant raconté sous deux angles différents. Ce n'est pas nouveau nouveau, mais c'est bien fichu.

On attend évidemment la version de l'épouse. Beaucoup de cinéphiles se sont étonnés qu'elle ne s'écarte pas plus de celles des messieurs. Elle n'en propose pas moins une autre vision du mariage, tel qu'il a été imposé à la jeune femme, avec un prétendant certes valeureux, mais pas très bon amant... Quant à la version du "viol", il n'est pas nécessaire qu'elle soit très différente de celle du "violeur". Les nuances de détail ont une importance capitale. (Dans l'ouvrage de l'historien, on trouve davantage d'anecdotes et une argumentation serrée qui ne permet pas de douter de ce qu'il s'est réellement passé à l'époque.)

La dernière partie de l'intrigue est constituée de la séquence de duel, brillamment mise en scène par R. Scott. (J'ai retrouvé le réalisateur de Kingdom of Heaven, bien meilleur que dans son médiocre Robin des Bois.)

Au final, les 2h30 passent comme un charme, que l'on privilégie la reconstitution d'époque, l'ambiance de chevalerie ou le propos féministe, la forme s'accordant bien au fond. Ce sera sans aucun doute un de mes films de l'année.

jeudi, 23 décembre 2021

Les Amants sacrifiés

Le titre de ce long-métrage japonais est trompeur. Il laisse entendre qu'une histoire d'amour constitue l'essentiel de l'intrigue et que les héros sont amants... alors qu'ils sont mariés. Peut-être est-ce une erreur de traduction. (Le titre d'origine est "Supai no tsuma", "Wife of a spy" chez les Anglo-Saxons.)

Du coup, au début, j'étais un peu dans le brouillard. L'action commence en 1940, dans un Japon impérialiste et dictatorial, qui occupe une partie de la Chine mais n'est pas encore en guerre contre les États-Unis. (L'attaque de Pearl Harbor date du 7 décembre 1941.)

Le couple de héros est asymétrique. Yusaku Fukuhara est un prospère négociant en soie, très occidentalisé, un peu rétif à l'idéologie dominante. Son épouse Satoko a une dizaine d'années de moins que lui. Jeune et naïve, elle ne s'épanouit pas dans son rôle d'épouse (sans enfant). Elle a sans doute plus d'affinités avec son neveu par alliance (qui travaille pour son époux) et pour un ami d'enfance, qui vient de rentrer au pays en tant qu'officier de la redoutable Kempetai (la police militaire japonaise, qui fut souvent comparée à la Gestapo de sinistre mémoire).

Il faut se méfier de l'apparente simplicité de certaines scènes. Le réalisateur Kiyoshi Kurosawa (remarqué grâce à des œuvres aussi différentes que Real, Creepy et surtout Shokuzai) a pris un malin plaisir à placer en début d'histoire une séquence (celle du tournage d'un mini-film d'espionnage) qui va servir de mise en abîme. De manière générale, les films occupent une place décisive dans l'intrigue... et l'on peut penser que le cinéaste leur attribue le pouvoir de changer les choses.

Tel pourrait être le cas ici d'une mystérieuse bobine, rapportée de Chine, plus précisément de Mandchourie. L'histoire du couple bancal va percuter la grande histoire, celle de l'unité 731, dont on a peu entendu parler en Europe, mais qui a laissé des traces indélébiles en Asie orientale.

Un fois qu'on a compris de quoi il retourne, le suspens devient haletant. La relation de couple paraît bien secondaire, aussi bien au spectateur qu'au réalisateur d'ailleurs. Même s'il faut tenir compte de l'époque et des différences culturelles, je pense qu'il a surtout voulu évoquer l'héroïsme de gens relativement ordinaires... et dénoncer le nationalisme japonais, très puissant à l'époque et qui semble connaître une nouvelle jeunesse de nos jours, en réaction à la montée de la puissance chinoise.

22:38 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 19 décembre 2021

House of Gucci

... ou quand Gucci était Gucci, pourrait-on dire. Le dernier film de Ridley Scott nous conte une ascension et une chute, confirmant ainsi une tradition prégnante dans les familles entrepreneuriales : la première génération crée, la deuxième développe et la troisième détruit.

L'ascension est double : il s'agit de celle de Maurizio (le petit-fils qui se destine à la profession d'avocat) et de Patrizia, partie comptable dans la petite boîte familiale pour devenir la quasi-patronne du groupe de luxe.

Le début du film montre très bien à quel point les deux "héros" sont, dans une certaine mesure, des outsiders. Maurizio est plutôt un intellectuel, de tempérament froid, assez timide et coupé des affaires de la famille. Patrizia est d'origine modeste, inculte, un brin vulgaire, mais sensuelle, pas farouche... et ambitieuse.

Quand ce couple improbable se forme, on se dit que la "coureuse de dot" a réussi son coup... sauf que la dame est amoureuse... sentiment partagé par l'héritier (sans doute ravi d'avoir été déniaisé par une experte), très attaché à la jeune femme, qui ne manque pas de bon sens.

La réussite de ce couple à l'écran est en grande partie due au talent des interprètes. J'ai retrouvé un très bon Adam Driver, aussi crédible en jeune coincé que, plus tard, en dirigeant retors et ambitieux. Mais cela n'a rien d'étonnant. La bonne surprise vient de Lady Gaga (Stefani Germanotta de son véritable nom), jamais vue auparavant dans un rôle consistant. La petite-fille d'immigré italien s'est parfaitement coulée dans le rôle, celui d'une jeune femme exubérante au début, devenue plus tard une redoutable matrone.

À ces talents il faut ajouter de bons dialogues et la qualité de la photographie, dans les plans intérieurs aussi bien que dans les scènes d'extérieur. Ah, que l'Italie est belle !... même si l'on n'entend que trop peu parler la langue de Dante dans ce long-métrage, la plupart des personnages s'exprimant (mondialisation oblige, sans doute) dans un anglais marqué par un fort accent. (D'après des oreilles expertes, celui de Lady Gaga serait particulièrement factice.)

Du côté des messieurs, Adam Driver survole une distribution certes en or, mais vacillante. J'avais souvent de la peine en regardant Al Pacino. Jeremy Irons tient mieux la route, mais il est peu présent. (J'aurais bien aimé voir De Niro dans le rôle, ce qui était prévu au départ.)

Du côté des dames, je me dois de signaler la présence au générique de Camille Cottin, qui incarne la nouvelle compagne de Maurizio (et donc rivale de Patrizia). En quelques mois, notre Connasse nationale est donc passée des bras de Matt Damon (dans Stillwater) à ceux d'Adam Driver, à chaque fois avec talent. Je rappelle qu'on a pu aussi la voir récemment dans Mon Légionnaire. Quelle année cinématographique !

Au final, je trouve que les 2h35 passent bien. C'est du beau travail, très classique, mais dans un bel emballage, avec, de surcroît, la présence de la musique populaire de la fin des années 1970 et des années 1980.

P.S.

Les héritiers Gucci seraient mécontents de l'image que le film donne de leur famille. C'est peut-être bon signe !

20:42 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 09 décembre 2021

Où est Anne Frank !

J'appartiens à une génération à laquelle on a peu enseigné l'extermination des juifs. Au collège, c'était au programme de la fin de Troisième... et mon prof d'histoire de l'époque s'est davantage investi dans le récit de ses plongées sous-marines (au large de la Grèce) que dans l'étude du génocide... Rebelote en Première : la Seconde Guerre mondiale était le dernier chapitre d'histoire de l'année, que mon prof (passionnant) a tout fait pour boucler, calant cependant avant la Shoah. Je dois ma connaissance de cette époque à la télévision, au cinéma et à mes lectures. Parmi celles-ci figure le Journal d'Anne Frank.

D'Ari Folman, on connaît les œuvres d'animation Le Congrès et surtout Valse avec Bachir. Elles sont marquées par un incontestable raffinement sur le plan visuel et la volonté d'utiliser les images pour faire passer des idées.

Ce n'est donc pas à une simple illustration du célèbre Journal qu'il faut s'attendre ici. L'histoire croise deux trames temporelles : celle des années 1942-1944 (principalement passées dans l'Annexe -ou pièce secrète- du lieu de travail d'Otto Frank, le père d'Anne) et celle des années 2010, à Amsterdam (dans le bâtiment devenu musée et dans un squat) mais aussi plus à l'est, en Allemagne et en Pologne.

Folman a choisi de donner vie à Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank, à qui elle se confiait en rédigeant son journal. La séquence qui montre la "naissance" de ce personnage est particulièrement réussie, à l'image de tout le film d'ailleurs, marqué par l'inventivité visuelle et un certain brio au niveau de la mise en scène.

Kitty prend forme dans les années 2010, mais, au début du film, elle ignore ce qui s'est passé dans la suite du Journal (à peine commencé dans la trame temporelle parallèle), ainsi qu'après que celui-ci s'est interrompu. On voit donc ce personnage effectuer des allers-retours entre la Seconde Guerre mondiale (où il joue le rôle de confidente d'Anne) et l'époque contemporaine, où Kitty tente de mener sa propre vie... parfois de manière rock'n'roll ! Elle y tombe amoureuse d'un gentil pickpocket, prénommé Peter, comme l'amoureux d'Anne Frank. C'est bien entendu volontaire, le réalisateur utilisant les années de guerre pour tendre un miroir à notre époque. (C'est selon moi le procédé le moins réussi du film.)

Kitty s'étonne que dans l'Amsterdam des années 2010 autant de lieux portent le nom de son amie, une personne totalement anonyme dans les années 1940. Elle va finir par découvrir pourquoi, tout en contribuant à ressusciter, à l'écran, les événements du passé.

Les dialogues comme la mise en scène rendent justice à l'humour (parfois piquant) et à l'esprit frondeur de la petite adolescente juive. Certains plans, quasiment oniriques, sont un hommage à son imagination débordante.

On est en revanche consterné par la bêtise d'une partie des lycéens que leurs profs ont emmenés au théâtre, voir une pièce tirée du Journal. Pendant la séance, ces petits blaireaux préfèrent se plonger dans leur smartphone, sans la moindre considération pour leurs voisins... et sans susciter de réaction des enseignants, qui ne s'inquiètent que quand une intruse conteste ce qui est représenté sur scène...

Sans surprise, la séquence la plus émouvante est celle au cours de laquelle Kitty découvre ce qui s'est passé après l'arrestation des occupants de l'Annexe. J'ai beau connaître cette partie de l'histoire, j'ai encore été ému.

Je suis moins convaincu par la conclusion "immigrationniste", mais le film, dans son ensemble, m'a souvent captivé.

23:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 15 novembre 2021

Eiffel

C'est l'un des films (avec Mourir peut attendre, Bac Nord et Venom 2) qui ont très bien marché ce mois dernier, au cinéma de Rodez. Il sera d'ailleurs toujours à l'affiche la semaine prochaine (tout comme deux des trois autres gros succès locaux). J'y suis allé pour le sujet (la construction de la célèbre tour) et parce j'avais bien aimé les précédents longs-métrages de Martin Bourboulon, les deux Papa ou maman.

Côté positif, il y a l'interprétation de Romain Duris, crédible quand il allonge les arguments techniques de l'ingénieur et quand il fait montre de son audace entrepreneuriale. J'ai aussi apprécié les détails concernant le projet de la tour puis les étapes de sa construction. Je trouve l'ambiance bien restituée : on a oublié aujourd'hui à quel point ce projet fou a suscité l'hostilité, à l'époque. C'est (en partie) parce qu'il a été "pistonné" par certains dirigeants républicains qu'Eiffel a pu surmonter toutes les difficultés qu'il a rencontrées.

Mais que vient faire l'improbable histoire d'amour là-dedans ? Certes, dans sa jeunesse, le véritable Gustave Eiffel a (un peu) fréquenté la jeune Adrienne Bourgès, qu'il a songé à épouser. Mais c'était surtout pour "se poser" dans la société. Faire de leur micro-histoire une romance au long cours, avec resurgissement de la lave des sentiments vingt ans plus tard, est ridicule... moins toutefois que de faire de la dame l'inspiratrice de la Tour.

Du coup, même si c'est bien joué, même si certains plans du Paris fin XIXe siècle sont superbes, cela a gâché mon plaisir.

P.S.

Sur le sujet, je recommande plusieurs lectures.

Ce roman graphique, publié en 2015, a été réédité à l'occasion de la sortie du film. C'est une bonne biographie grand public de Gustave Eiffel, même si le dessin ne m'a pas enthousiasmé.

Publié dans la collection "Découvertes Gallimard", ce petit livre abondamment illustré se dévore avec grand plaisir. Il est truffé d'anecdotes.

Je termine par une fiction, en bandes dessinées. Les auteurs situent l'action dans le Paris des années 1880, alors que la IIIe République est fragile et que les mouvements anarchistes font régner la violence. Dans ce polar historique, on croise nombre de personnages connus... mais l'on suit surtout un (quasi-)anonyme, Antoine Vigier, un p'tit gars de la campagne cantalienne qui "monte" à Paris, à l'image de tant de bougnats de l'époque. C'est totalement fictif mais bien fichu.

23:46 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 01 novembre 2021

Eugénie Grandet

Séance de rattrapage ce week-end prolongé, avec l'autre adaptation de Balzac encore sur nos écrans, celle-ci moins clinquante et moins populiste qu'Illusions perdues.

Ce fut aussi l'occasion pour moi de me replonger dans un roman que j'avais découvert à l'adolescence. (François Mitterrand était président de la République... c'est vous dire si ça date !) Le film de Marc Dugain (dont j'avais bien aimé L'Échange des princesses) n'est pas une adaptation fidèle, plutôt une adaptation-transposition, avec une connotation féministe prononcée.

C'est l'un des débats nés autour de ce film : ne dénature-t-il pas l'œuvre de Balzac, pour lui faire dire ce qu'il n'a pas écrit il y a près de 200 ans ? Ainsi, l'écrivain tourangeau n'était pas féministe, mais il s'est intéressé à la condition féminine. Je trouve que, dans ce domaine, les choix de Dugain sont pertinents, mettant en scène la lente émancipation de l'héroïne. (Dans le roman, elle finit par contracter un mariage blanc.)

Un autre débat porte sur l'aspect esthétique. C'est réalisé de manière austère, certaines scènes semblant éclairées uniquement à la chandelle. Le but est de montrer la frugalité du quotidien de la famille Grandet, alors que le père a secrètement placé des millions, auxquels il ne veut pas toucher (et dont sa famille ignore tout). Incidemment, ces scènes sont d'une grande beauté formelle. J'aime cette austérité au service de l'ambiance.

Je suis plus partagé sur l'aspect romantique de l'histoire. (L'ironie de Balzac a hélas été en partie gommée.) Dans l’œuvre d'origine, Eugénie est une jeune femme naïve, pas très jolie, qui s'entiche d'un cousin falot, totalement superficiel. Dans le film, il est impossible d'être insensible à la beauté simple de Joséphine Japy, le personnage de Charles ayant été modifié pour le rendre plus séduisant, moins superficiel.

En revanche, le portrait du père Grandet (Olivier Gourmet, une fois de plus formidable) a été chargé, lui faisant notamment suggérer la "traite des nègres" comme activité commerciale à son neveu, alors que, pour Balzac, c'est le jeune homme parti en Asie qui a de lui-même choisi ce moyen plus immoral lucratif de gagner sa vie.

J'ajoute que la scène (décisive) se déroulant une nuit, dans la chambre occupée par le cousin, est impensable dans la mentalité de l'époque. Dans le roman, cette nuit particulière est occupée par la rédaction puis la lecture de lettres, qui en apprennent beaucoup à l'héroïne.

Quoi qu'il en soit, les acteurs sont excellents. C'est du beau travail, avec cette fin inédite dont on sent qu'elle a été conçue pour faire écho à notre époque.

P.S.

Je ne résiste pas au plaisir de citer un passage du roman d'Honoré de Balzac, écrivain lucide sur son époque... et sur la nôtre : « Il est dans le caractère français de s'enthousiasmer, de se colérer, de se passionner pour le météore du moment, pour les bâtons flottants de l'actualité. Les êtres collectifs, les peuples, seraient-ils donc sans mémoire ? »

lundi, 25 octobre 2021

Leur Algérie

Lina Soualem est la fille de Zinedine (familier des seconds rôles sur petit et grand écrans) et d'Hiam Abbas (qui lui avait d'ailleurs confié un rôle dans son film Héritage). Mais elle est surtout la petite-fille d'Aïcha et Mabrouk (les parents de Zinedine), qui ont décidé de se séparer, après plus de soixante ans de vie commune. Nous sommes dans les années 2010, entre Thiers et Paris, dans une famille issue de l'immigration algérienne. En 1h10, ce modeste documentaire ambitionne de raconter tout cela.

Le film retient l'attention en raison de la personnalité des deux grands-parents. Aïcha est volubile, énergique, joyeuse et cache sa gêne sous un rire qui semble inextinguible. Mabrouk est un taiseux, sans doute plus âgé que son ex-épouse et en moins bonne condition physique. Mais il a une "bonne tête" comme on dit et sort parfois des répliques cocasses.

Il ne faut pas se fier aux premières images, anciennes, qui sont de la vidéo bas-de-gamme. La suite du documentaire est proprement réalisée. La petite-fille a suivi chacun des grands-parents seul, puis les a filmés ensemble ou avec leur fils Zinedine (son père à elle).

Plusieurs thématiques sont abordées. Il y a d'abord la condition de la femme. La grand-mère s'est dévouée à son foyer et à ses enfants. Une fois la retraite venue, je pense qu'elle en a eu marre de jouer la bonniche du grand-père, même si elle continue à lui donner un coup de main. De surcroît, elle habite un appartement se trouvant dans l'immeuble situé en face de celui où loge son ex !

Le travail de tout une génération de migrants algériens est ensuite abordé. Mabrouk a eu divers emplois, restant assez longtemps dans la coutellerie, à la grande époque, avant que la mécanisation et la baisse des ventes ne ruinent partiellement le secteur. On notera son recul quant au formidable développement que notre pays a connu depuis les Trente Glorieuses : quand il a immigré, il est arrivé dans un pays qu'il qualifie de "France pauvre". On se dit qu'il serait bon que les générations suivantes, quelle que soit leur origine, aient cela en tête...

Il est aussi question d'identité algérienne/française. Les parents semblent n'avoir que leur nationalité de naissance, continuant à disposer d'une carte de résident. Ils ne sont guère politisés, quoiqu'un peu plus que lorsqu'ils étaient jeunes. On a l'impression de la Guerre d'Algérie leur est passée par-dessus la tête (comme à nombre de Français de métropole d'ailleurs). Dans ce domaine, leur mémoire est un peu factice, reconstruite à partir de ce qu'ils ont vu, lu et entendu après la guerre. On en a un exemple flagrant quand le grand-père, après avoir raconté (en français) s'être rendu en Algérie pour enterrer successivement tous ses oncles, venus comme lui travailler en France, prétend ensuite (dans une conversation en arabe) qu'ils ont tous été tués par l'armée française pendant la guerre. Entre propos de comptoir et perte de facultés mentales liée à l'âge, on est libre de choisir...

Cela n'enlève rien aux qualités du film, vraiment attachant.

dimanche, 24 octobre 2021

First Cow

Il faut attendre très longtemps (pas loin d'une heure) pour que la placide bovidée qui a inspiré le titre de ce film commence à y jouer un rôle. (Sachez que l'animal recruté pour l'incarner se nomme Evie.)

En attendant cette apparition réjouissante, il faut se fader la première heure. Mon Dieu, que c'est long ! On a visiblement voulu nous informer des moindres petits soucis qui émaillaient la vie quotidienne des pionniers de l'Oregon (au nord-ouest des États-Unis) au début du XIXe siècle. C'est surligné au stabilo, pas palpitant pour deux sous et de surcroît pas très bien filmé. On dirait presque une œuvre télévisuelle, les scènes obscures étant mal éclairées. Quelle déception de la part de Kelly Reichardt, dont j'avais apprécié La Dernière Piste !

Le seul éclair de cinéma à retenir dans cette brume vaguement poétique est la rencontre des deux protagonistes de l'histoire, l'Européen Otis Figowitz et le Chinois King-Lu. Entre ces deux-là se noue un compagnonnage qui va nous tenir en haleine pendant le reste de l'intrigue.

J'ai trouvé la seconde partie mieux mise en scène et plus riche au niveau du scénario. La réalisatrice délaisse un peu le style pseudo-contemplatif sous-malickien. Otis le cuistot, surnommé Cookie, va profiter de la présence de la vache pour se lancer dans une lucrative activité commerciale, en compagnie de son acolyte, qui a moins de scrupules (et plus de bagout) que lui. Leur duo pourrait n'être qu'une nouvelle illustration de success story à l'américaine, mais il est plus que cela. L'association des deux personnages fonctionne à merveille. Ils emménagent dans la même cabane (sans qu'apparemment il y ait le moindre sous-entendu sexuel). Une belle amitié se forme, progressivement.

L'exercice de leur activité les met en contact avec différentes figures du monde pionnier, campées par des "gueules" d'acteur. C'est bien rendu, parfois drôle... et appétissant, dans les scènes de cuisine. Je regrette toutefois que la réalisatrice n'ait pas vraiment su comment conclure son histoire. Elle semble s'orienter sur une piste qui s'interrompt, avant son dénouement. Dommage.

20:50 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 22 octobre 2021

Astérix et le Griffon

Hier 21 octobre est sorti le 39e album des aventures du célèbre Gaulois. C'est le cinquième de l'ère Ferri-Conrad, débutée en 2013 avec Astérix chez les Pictes. Je pense que tout le monde aura remarqué que cette sortie coïncide avec l'approche d'un week-end et, surtout, le début des vacances de Toussaint. Chez Hachette (qui a complètement avalé les éditions Albert René), la mercatique est une seconde nature !... mais pas le patriotisme économique, puisqu'on peut constater une nouvelle fois que l'ouvrage a été imprimé hors de France. Ces dernières années, l'éditeur alterne entre l'Italie (une localisation européenne qui pouvait à la rigueur paraître pertinente pour l'album Astérix et la Transitalique) et la Roumanie, d'où provient l'ouvrage parvenu entre mes mains.

Le titre et le début de l'histoire plongent leurs racines dans l'Antiquité et la mythologie. On va donc rencontrer (à nouveau) des Sarmates (croisés dans Astérix et la Transitalique) et -surtout- des Amazones, de redoutables guerrières (dotées de leurs deux seins) dont la représentation s'apparente à un pur fantasme masculin. Ceci dit, cela nous vaut plusieurs scènes cocasses.

Les lecteurs attentifs noteront que, plus que les (supposées) Amazones antiques, ce sont les Russes qui semblent avoir inspiré ces personnages féminins, au niveau des noms, des jouets des enfants et du physique de certains personnages. (On pense aux Pussy Riot et à certaines Femen.)

Voilà nos héros partis pour l'Europe de l'Est, au nord de la mer Noire et du Caucase, pour une région où ils vont affronter des Romains, en quête non pas de territoire, mais d'animal fabuleux... et d'or. J'ai bien aimé la mise en scène de cette rivalité, sous l'œil goguenard des intrépides guerrières. (De même la résolution de l'énigme concernant le griffon est assez bien trouvée... voire vraisemblable !)

L'humour est évidemment de la partie. Comme de coutume, on sera très attentif aux noms de personnes, aux jeux de mots, ainsi qu'aux détails de certaines vignettes. Covid oblige, on ne s'étonnera pas de croiser un personnage moustachu nommé Klorokine (pas très habile avec les potions...), ainsi que Fakenius, soldat romain complotiste ! Didier Conrad se montre un digne successeur d'Uderzo, dont il garde la patte et le sens du clin d'œil.

Bref, en dépit de mes appréhensions (et de mon opinion quant à la politique commerciale d'Hachette), j'ai bien aimé cet album qui, comme la plupart de ceux conçus par le duo de successeurs, va sans doute gagner à être relu.

21:41 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, livres, culture, actualités, actualité, actualites, actualite, actu, bd, bande dessinée, bande-dessinée

samedi, 02 octobre 2021

Le barrage de Couesques

Hier vendredi, j'ai assisté à la projection d'un documentaire datant de plus de soixante-dix ans. (Un extrait est visible ici, sans le son de l'époque.) Il a été tourné au fur et à mesure que s'est construit un barrage aveyronnais, celui de Couesques, à cheval sur les communes de Saint-Hippolyte et Campouriez, dans le nord-ouest du département.

Ce barrage (et l'usine hydroélectrique qu'il permet de faire fonctionner) fait partie d'un ensemble d'édifices (gérés par EDF) situés sur les cours du Lot et de la Truyère. Envisagée dès le début du XXe siècle, la construction n'a été mise en chantier qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale (d'autres barrages, sur le secteur cantalien, ayant été bâtis dans les années 1930).

Une partie de ces explications a été donnée aux visiteurs à l'occasion d'une visite de l'espace EDF, organisée dans le cadre de la projection. Prévue pour succéder à celle-ci, elle a été proposée en guise d'introduction à la moitié de l'audience, en raison de l'afflux de visiteurs. La petite salle des fêtes de Saint-Hippolyte pouvait accueillir une cinquantaine de personnes (jauge estimée largement suffisante par les organisateurs, qui avaient certes communiqué sur l'événement, mais de manière modeste)... or c'est environ le double qui s'est présenté à l'heure dite. (Cette affluence ne fut pas sans me rappeler la foule qui avait assisté, il y a presque onze ans, à une réunion d'information sur la gestion de ces mêmes barrages. C'était dans le gymnase d'Entraygues-sur-Truyère, commune voisine de Saint-Hippolyte.)

Quelques places se sont toutefois libérées quand les organisatrices ont annoncé qu'elles devaient vérifier les passes sanitaires. Cela n'a évidemment posé aucun problème à l'écrasante majorité du public, très discipliné sur ce plan... alors que, dans la foule, plus nombreuses ont été les personnes à "oublier" d'éteindre leur téléphone portable pendant la projection...

La première partie du film (d'une durée totale de 50 minutes) montre le site avant les travaux. Cela a particulièrement intéressé les spectateurs, pour la plupart originaires du coin (quelques-uns même déjà nés à cette époque). Les scènes de creusement puis de transport des blocs de pierre (parfois de taille impressionnante) ont suscité des réactions dans le public, dans lequel se trouvaient (me semble-t-il) quelques retraités ayant exercé une activité manuelle.

Le chantier a vu la mise en œuvre de technologies avancées pour l'époque. Les débris rocheux ont été transportés par camions... et téléphérique, une ligne (de cinq kilomètres de longueur) ayant été spécialement aménagée à cet effet. Cela nous a valu quelques beaux plans aériens de la vallée (certes, en noir et blanc). Ils ont été complétés par des cartes qui, pour être sommaires, présentaient quand même fort bien la situation géographique du chantier.

On ne nous a pas laissé non plus ignorer les détails de la fabrication du béton, ni des turbines, de la matière première au produit fini, en passant par l'assemblage, une étape particulièrement délicate, se jouant au centimètre voire au millimètres près. Et tout cela, sans ordinateur !

C'est dire si ce film est aussi un hommage aux travailleurs du chantier. Les ingénieurs étaient français, mais la main-d'oeuvre venait de l'étranger. Espagnols, Portugais, Polonais immigrés ont côtoyé des prisonniers de guerre allemands, comme l'a rappelé l'un des spectateurs, jeune garçon à l'époque. Il disait avoir été marqué par la toilette des Allemands, qui allaient se baigner nus dans la Truyère ! (Notons que l'organisation de la projection était l'occasion de lancer le projet d'un réalisateur, qui ambitionne de créer un spectacle son et lumière sur le sujet, en s'appuyant sur des témoignages d'habitants. Ceux-ci étaient invités à laisser leurs coordonnées à l'issue de la séance.)

L'avant-dernière partie du film était consacrée à la vie des ouvriers. Ils ont été logés dans une cité bâtie sur les hauteurs (en allant vers le bourg central de Saint-Hippolyte, mais un peu à l'extérieur). Un transport en bus avait été mis en place pour faciliter leurs déplacements entre la cité et le chantier. Le dimanche, les passionnés de football étaient emmenés plus bas, à Entraygues, où se déroulaient des matchs, sur un terrain qui n'avait pas grand chose à voir avec ceux que l'on inaugure de nos jours. (Un autre spectateur, cordonnier à la retraite, a évoqué les chaussures des joueurs, sur lesquelles il a jadis exercé son art.) Cette séquence a elle aussi suscité les réactions du public, où se trouvaient nombre d'anciens pratiquants de la "balle au pied"... ainsi que quelques pratiquantes, d'après ce que j'ai pu capter (involontairement) d'une conversion entre deux mamies, qui se rappelaient le bon temps des parties de foot auxquelles elles avaient participé !

Ces ouvriers méritaient bien quelques divertissements, tant leur travail était éprouvant... et dangereux. Plusieurs scènes montrent des hommes suspendus à une corde, en train de vérifier le détail de la paroi du barrage, ou le coffrage métallique, voire en train de peindre. Les spectateurs chercheront en vain toute trace de harnachement sécuritaire !

Une autre figure a ému l'assistance, celle du curé du village, jeune homme à l'époque, mais que visiblement plusieurs spectateurs ont connu par la suite.

Le documentaire s'est achevé par la mise en route du barrage et de l'usine, avec les procédures de sécurité (qui consistaient à tester les installations). Il s'agissait donc bien d'un film de propagande, en l'honneur d'une France valeureuse, imaginative, travailleuse, tentant de se débarrasser des dernières séquelles de la guerre et de retrouver un peu de son lustre d'antan.

16:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

dimanche, 26 septembre 2021

Les Sorcières d'Akelarre

En langue basque, aquelarre désigne le "pré du bouc", l'endroit où de présumées sorcières sont censées se livrer au sabbat. Au début du XVIIe siècle, l'Inquisition pourchasse, outre les divers hérétiques, les femmes soupçonnées de se livrer à des actes contraires à la morale catholique.

Dans ce village de la côte basque, les hommes sont absents la moitié de l'année, partis pêcher au loin, jusqu'à Terre-Neuve. Des rumeurs circulent quant au comportement des épouses et des filles. Cinq d'entre elles (puis une sixième) sont arrêtées et soumises à un interrogatoire de plus en plus poussé.

La meilleure partie du film est constituée de ces scènes, soit de cellule (les femmes étant enfermées ensemble), soit de questionnement, qui finit par prendre la forme d'une torture. Au départ, les jeunes femmes n'en reviennent pas d'avoir été arrêtées pour des comportements innocents (elles se promènent en forêt, dansent sur des chants traditionnels). Pour prouver à quel point les accusations qui pèsent sur elles sont absurdes, elles vont entrer dans le jeu de l'inquisiteur... au risque que le cours des événements dérape.

Les images tournées dans l'obscurité ou la semi-obscurité sont belles. Elles se marient bien avec le fond de l'intrigue, l'enquête ecclésiastique peinant à déterminer si ces jeunes femmes sont de simples "dévergondées" ou d'authentiques "satanistes". Le propos du film est évidemment militant : il dénonce l'oppression des femmes par des religieux exclusivement masculins... et, incidemment, l'oppression des Basques par la Castille. Du côté français comme du côté espagnol, le "pays basque" (au sens large) a peut-être été la région la plus marquée par de supposés épisodes de sorcellerie. Toutefois, à l'époque à laquelle se déroule notre histoire, en particulier du côté espagnol, l'action de l'Inquisition fut plus modérée que ce que montre le film.

Son propos est gâché par la fin et la séquence du sabbat, totalement grotesque. D'un côté, je comprends que le réalisateur Pablo Aguero (remarqué il y a quelques années avec Eva ne dort pas) ait voulu tourner en ridicule la petite troupe inquisitoriale. Mais c'est sa séquence elle-même qui manque de crédibilité, sans parler de la fin. C'est dommage, parce que le film charrie une force incontestable, sur des thématiques qui parlent aux spectateurs du XXIe siècle.

P.S.

Sorcellerie et satanisme (mélangés un peu n'importe comment) se trouvent aussi à l'arrière-plan de la Trilogie du Baztan, une production Netflix récemment mise en ligne sur le site d'Arte. L'action se déroule de nos jours, en Navarre, à proximité de la frontière avec la France. La police locale reçoit le renfort d'une enquêtrice originaire de la région, qui a travaillé avec le FBI. Ils ne seront pas de trop pour démêler une série de crimes sordides, dans une ambiance glauque, pluvieuse à l'excès. Les trois films sont adaptés des romans de Dolores Redondo. Je recommande surtout le premier volet, intitulé Le Gardien invisible (qui a peut-être inspiré la série française Zone blanche). Les deux films suivants sont de moins bonne qualité : leur intrigue ne tient pas sur la longueur et le réalisme cède petit à petit la place au grotesque.

mercredi, 08 septembre 2021

Délicieux

Dans les années 1780, en France (peu avant la Révolution, donc), le chef cuistot d'un duc auvergnat va connaître la disgrâce, dans des circonstances que je me garderai de raconter. Replié sur la ferme familiale, poussé par des proches qui croient en son talent, il va lancer un des premiers restaurants « modernes ».

Entendons-nous bien. Il était déjà possible de se nourrir en dehors de son domicile, et ce depuis des siècles. Ainsi, il y a près de 2000 ans, à Pompéi, les citadins pressés pouvaient bénéficier des services d'un ancêtre du fast-food. En France, depuis la Renaissance, les voyageurs profitaient des arrêts aux relais de poste pour se restaurer dans une auberge. Le personnage principal de notre histoire va lui inventer un lieu où l'on vient spécifiquement pour se nourrir, à une table séparée, en choisissant dans un menu préétabli.

Ce personnage bourru et talentueux a les traits de Grégory Gadebois (vu récemment dans Présidents), qu'on dirait fait pour le rôle. Certains déploreront peut-être qu'il soit fait d'un seul bloc. Mais c'est contrebalancé par le jeu de sa partenaire, Isabelle Carré (formidable), qui incarne la mystérieuse Louise, l'apprentie opiniâtre qui cache de douloureux secrets.