lundi, 28 octobre 2019

Terminator - Dark Fate

Quelques semaines après l'ultime (?) prestation de Sylvester Stallone en John Rambo, c'est au tour d'Arnold Schwarzenegger de refaire un tour de piste sur nos écrans, dans l'un de ses rôles emblématiques. Mais les spectateurs doivent faire preuve de patience avant de voir débarquer le vétéran à l'écran.

La première demi-heure est trépidante à souhait. Elle associe cascades spectaculaires et effets spéciaux numériques bluffants, pour un grand spectacle... ultraviolent. La (demi) nouveauté est que, dans cet opus, ce sont les femmes qui sont aux manettes. Linda Hamilton (brute de décoffrage... j'adore) revient incarner Sarah Connor, épaulée cette fois-ci par une humaine "augmentée", venue du futur (Mackenzie Davis, excellente). Toutes deux doivent protéger la jeune Dani Ramos (Natalia Reyes, une révélation) des griffes du nouveau méchant envoyé du futur, un Terminator ultime dernière génération, aussi redoutable que peu émotif (Gabriel Luna).

Ne nous voilons pas la face. Il s'agit d'abord d'un divertissement pour ados et adultes. On y remarque donc quelques grosses ficelles. Il n'est pas vraisemblable que ces trois femmes réussissent à échapper à leur insubmersible poursuivant aussi longtemps. Qui plus est, le scénario abuse du "juste à temps". Enfin, j'ai trouvé trop schématiques certaines oppositions. Au début, la blonde Grace (l'humaine augmentée) paraît impitoyable et forte, en comparaison de la faible et pleurnicharde Dani. Évidemment, celle-ci va prendre du poil de la bête, tandis que sa gardienne va laisser entrevoir quelques faiblesses. (Mais les retours en arrière sont dans l'ensemble bien fichus.)

De la même manière, la haine que Sarah Connor éprouve pour le "vieux" Terminator va petit à petit se transformer en respect. Il faut dire que l'ancien modèle a acquis un vernis d'humanité (un aspect déjà développé dans Terminator Genisys). On a réservé à Schwarzy quelques belles répliques et des scènes parfois assez cocasses. Aux fans de la première heure, je signale qu'on lui fait dire (dans la version originale) "I won't be back", LA phrase d'anthologie étant prononcée par un autre personnage, féminin.

Cela m'amène aux retouches apportées au schéma d'origine. L'intrigue est clairement plus féministe... et favorable aux minorités hispaniques. Le grave danger qui guette les États-Unis le monde développé ne vient pas des migrants, mais de la fuite en avant technologique associée à un esprit belliqueux. (Non, mais, franchement, Hollywood est un véritable repaire de gauchistes !)

L'ensemble constitue donc un très bon spectacle, non dénué de sens.

23:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 26 octobre 2019

La voix d'Alfred Dreyfus

On peut l'écouter sur le site de la BNF, dans le thème "Archives de la parole". L'extrait, qui dure environ deux minutes, a été enregistré en 1912. On peut y entendre le plus célèbre condamné à tort de l'histoire lire un extrait de ses mémoires. Il y évoque l'année 1906, en particulier la remise de sa légion d'honneur, qui bénéficia d'un cadre officiel (une bien modeste compensation aux souffrances qu'il avait endurées). Il fait un petit bilan de l'Affaire qui l'a concerné au premier chef.

J'ai trouvé cette référence dans un passionnant petit livre d'Alain Pagès, L'Affaire Dreyfus, Vérités et légendes, aux éditions Perrin :

23:32 Publié dans Histoire, Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, politique, france, société

vendredi, 25 octobre 2019

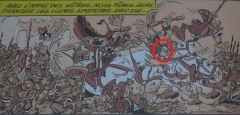

La Fille de Vercingétorix

C'est l'événement éditorial de la fin du mois d'octobre : la sortie du 38e album des aventures des plus célèbres Gaulois de fiction du monde. Deux ans après Astérix et la Transitalique, on retrouve nos héros au contact de la fille du plus célèbre Gaulois ayant existé. Certaines vignettes aux teintes brunes évoquent les souvenirs d'anciens combattants de certains membres du village... ou de leurs invités-surprises :

La scène est digne des batailles napoléoniennes. Je recommande d'être particulièrement attentif aux visages. Les expressions de certains combattants sont assez cocasses... et l'on remarque la jolie frimousse de la future héroïne de l'histoire.

Ce début est marqué par l'introduction de personnages arvernes, dont l'accent chuintant n'est pas chans rappeler chelui d'un anchien président de la République... On ne s'étonnera donc pas de la présence de nombreux anachronismes (comme l'histoire abracadabrantesque de l'invention de la casquette !), ou de simples clins d'oeil à l'époque contemporaine. L'un de ces clins d'oeil concerne un chanteur décédé l'an dernier, dont le visage semble avoir inspiré celui de l'un des membres de l'équipe de pirates :

Les lecteurs attentifs repèreront au moins deux autres occurrences de ce personnage, à chaque fois en liaison avec l'une de ses chansons.

Fort logiquement, on retrouve aussi une brassée de jeux de mots, en général réussis, comme lorsque le fils du poissonnier, surchargé de travail, déclare : "Mais, papa, j'ai déjà beaucoup de bulots !" Certains sont surprenants, d'autres attendus, comme l'évidente "montée d'Adrénaline" (quand la fille de Vercingétorix grimpe au mat d'un bateau).

Parlons donc de cette héroïne. Fille du célèbre chef de guerre arverne, elle ne manque pas de tempérament... et elle est rousse ! Le scénariste en fait une sorte de djeunse, mais pas une caricature de pétasse qui serait éminemment antipathique. Adrénaline est juste une ado orpheline de père (en fait pas encore, si l'intrigue se déroule avant -46), qui voudrait vivre sa vie en s'émancipant de la lourdeur des contraintes imposées par les adultes. Je trouve que ce personnage féminin est une réussite. De surcroît, elle permettra à de nombreux lecteurs de découvrir le nom que l'on donnait aux chaussures gauloises.

Cela m'amène à une limite historique (parmi d'autres). Outre le fait que l'existence d'une descendance de Vercingétorix ne soit pas prouvée, je relève une erreur concernant la localisation de la capitale des Arvernes, appelée Nemessos. Dans une vignette du début, une note l'assimile à Clermont-Ferrand, alors que la fouille d'un oppidum, à Corent (à une vingtaine de kilomètres de là, dans le département du Puy-de-Dôme) a récemment rebattu les cartes.

P.S.

Je signale l'existence d'une "planche fantôme", absente de l'album, mais qui a été parfois utilisée (totalement ou partiellement) pour faire sa promotion :

P.S. II

Paradoxe du monde de l'édition : ce volume de la bande-dessinée "franchouillarde" par excellence, qui met en avant (indirectement) l'un des personnages historiques figurant au Panthéon national, a été imprimé (en partie)... en Roumanie. Il n'est pas inutile de préciser que les éditions Albert-René sont désormais contrôlées par le groupe Hachette...

22:06 Publié dans Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : livre, bd, bandes dessiénes, bande dessinée, bande-dessinée, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 22 octobre 2019

Alice et le maire

Je me suis finalement décidé à aller voir cette fiction politique, qui a pour cadre Lyon, mais dont certains éléments de l'intrigue (concernant le passé du maire ou la personne à laquelle il pourrait laisser les rênes) renvoient à la commune de Paris sous Bertrand Delanoë.

J'ai été attiré par le duo d'acteurs principaux qui, globalement, ne m'a pas déçu. Lucchini est très bon en politicien chevronné, qui se pose des questions existentielles. Anaïs Demoustier a plus de mal à exister face à lui, un peu comme son personnage, très effacé au départ, puis qui peu à peu prend de l'ampleur, aussi bien au sein de l'équipe du maire qu'à l'écran.

Sur le fond, je trouve le film intéressant parce qu'il ne tombe ni dans la flagornerie, ni dans le poujadisme antiparlementaire, si répandu de nos jours. Cela reste néanmoins bourgeois, sur les "élites". On ne voit quasiment pas les catégories populaires, ni même la petite classe moyenne. Les politiques croisent des journalistes, des communicants et des "cultureux", certains assez gratinés. On rit donc de temps à autre.

Il reste la relation entre la Béotienne et le Patriarche. Le scénario évite de tomber dans le graveleux, genre la petite nouvelle toute fraîche qui redonne vigueur (dans tous les sens du terme) au chef vieillissant. L'écriture du film est elle-même révélatrice du désarroi de ce qu'on appelle la "gauche de gouvernement", écartelée entre un libéralisme modernisé (genre Macron) et un militantisme gauchisant certes sincère, mais très éloigné de la gestion d'une municipalité au quotidien. Hélas, ce questionnement n'est pour moi qu'effleuré. Ce n'est ni aussi profond que L'Exercice de l’État, ni aussi virevoltant que Quai d'Orsay. Mais cela se regarde sans déplaisir.

23:28 Publié dans Cinéma, Politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, politique, france

Le Regard de Charles

Ce regard est celui de Charles Aznavour. On connaissait l'acteur convenable et le chanteur talentueux. On découvre le vidéaste amateur, à qui Edith Piaf avait offert une caméra portative. L'auteur-compositeur-interprète a tourné des dizaines d'heures de petits films, pendant ses moments de loisir (notamment en famille), mais aussi à l'occasion de ses tournées, qui constituent le principal matériau de ce film.

Ce documentaire d'1h20 est le résultat du montage d'images qui s'étalent des années 1950 au tout début des années 1970. En fond sonore, on entend la musique, parfois les chansons d'Aznavour. Un commentaire a été créé à parti de déclarations de l'artiste. Il est lu par Romain Duris, dont la voix grave et posée se révèle un excellent substitut à la parole d'Aznavour. C'est fou ce que les déclarations d'Aznavour se marient bien avec les images qu'il a tournées !

Il y en a pour tous les goûts. Les fans du chanteur le réécouteront avec plaisir, aussi bien avec des titres célèbres qu'avec des chansons méconnues du grand public. Les adeptes d'anecdotes "pipoles" en apprendront peut-être sur sa vie privée, assez chaotique : l'artiste a d'abord donné la priorité à sa carrière même si, sur le tard (après 40 ans), il a accordé davantage de temps et d'attention au cocon familial. La mort de son fils, à l'âge de 24 ans, a peut-être pesé. A contrario, le jeune artiste paraît totalement détaché des responsabilités familiales quand il s'embarque pour le Canada, où son contrat d'une semaine va se prolonger un mois, une année... On découvre aussi des images rares, celles d'un Aznavour en "jam session". On sent l'amoureux de la musique et du rythme.

Quand il ne se faisait pas filmer, Aznavour prenait la caméra pour montrer son entourage, ses épouses, ses enfants (en particulier l'une de ses filles, qu'il filme de manière attendrissante). On le voit aussi aux côtés de vedettes de l'époque, françaises comme étrangères.

Pour moi, les images les plus intéressantes sont celles qui montrent un pays où il s'est produit, il y a 50-60 ans. Hong Kong et Macao ont bien changé depuis ! Que dire aussi des prises de vue d'Afrique du Nord ou des Etats-Unis (New York et Las Vegas en particulier) ! Elles ont une authentique valeur historique, si bien qu'au bout d'1h20, on regrette que le film s'achève déjà.

lundi, 21 octobre 2019

Angry Birds 2 - Copains comme cochons

Il y a un peu plus de trois ans, j'avais bien aimé le premier volet des aventures des facétieux oiseaux issus d'un jeu vidéo. Ici, dès le début, on nous remet dans le bain avec une séquence assez enlevée de bisbilles entre les habitants des deux îles, celle des cochons et celle des oiseaux. On est dans la surenchère comique, sans guère souci de vraisemblance... mais on s'en fiche !

La situation se complique quand interviennent les habitants d'une troisième île, gelée, inexplicablement (assez) proche des deux précédentes qui connaissent pourtant un climat tropical. Cette troisième île est peuplée de farouches rapaces, dirigés d'une patte de fer par une aigle à la fois terriblement aigrie et diablement inventive.

Face à la terrible menace qui se profile, les oiseaux et les cochons choisissent d'unir leurs forces pour partir à l'assaut (discret) du repaire des aigles. En parallèle, on suit les pérégrinations d'un trio d'oisillons mignons comme tout, des choupinets dont le visage est mangé par des yeux immenses... mais, attention, une fois en colère, ils peuvent "mettre sa race" à un redoutable reptile ! Ce trio assez cocasse se met en route pour récupérer trois oeufs, les futurs frères et soeurs de l'un d'entre eux. La succession de contretemps qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leur mission n'est pas sans rappeler le triste destin de Scrat, dans L'Age de glace.

Notons que leurs aventures ne sont pas que d'agréables intermèdes venant interrompre la marche de l'intrigue principale. Les deux arcs narratifs vont finir par se rejoindre... pour notre plus grand plaisir.

Le rythme de l'action est soutenu. En environ 1h30, on n'a pas le temps de s'ennuyer, même si les péripéties ne sont pas toujours très drôles. Certaines scènes sont quand même tordantes, comme celles qui concernent l'oiseau ultra-rapide, ou celles montrant une étrange substance verte (produite par les cochons, je vous laisse découvrir comment...). Le film est particulièrement réussi quand il met en scène l'arrivée des héros sur l'île des aigles. La "battle dance" recueille tous les suffrages... et que dire de la scène des toilettes masculines !

On n'oubliera pas de préciser que, comme dans le premier opus, il y a une morale à cette histoire, qui traite d'amour déçu, d'amitié et de solitude. Le propos se veut aussi féministe, avec quelques répliques bien senties (comme celles balancées par l'aigle femelle) mais, surtout, le rôle prépondérant tenu par un nouveau personnage, croisé une première fois par le héros lors d'un speed-dating aviaire... Du coup, même si ce film est un peu moins drôle que le précédent, il n'en constitue pas moins un divertissement agréable et éducatif.

13:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 20 octobre 2019

Martin Eden

Ce film italien est une adaptation du roman éponyme de Jack London, transposé dans l'Italie post-Seconde Guerre mondiale, plus précisément celle des années 1970-1980. (On n'y voit ni ordinateur ni téléphone portable, mais la télévision -d'abord en noir et blanc- a fait son entrée dans les foyers modestes.)

Le héros Martin est un orphelin devenu marin, qui se découvre une passion pour la lecture (puis l'écriture) en même temps que pour la ravissante héritière de la richissime famille Orsini (Jessica Cressy, très bien). Au départ, on ne sait pas si les sentiments du héros sont authentiques. Certes, il ne pouvait pas savoir que le jeune homme qu'il allait sauver d'une agression était le frère de la délicieuse Elena, mais il est suffisamment intelligent pour avoir compris que cette femme-là n'est pas une Marie-couche-toi-là et que, pour la conquérir, le play-boy des bas-quartiers allait devoir fournir des efforts inédits.

Si l'écriture des scènes intimes et la direction d'acteurs sont d'une évidente maladresse, le propos qui sous-tend l'intrigue est plus intéressant. Il y a d'abord la question amoureuse : peut-elle transcender les classes sociales ? D'autre part, est-il possible de concilier une carrière d'écrivain avec un amour partagé et équilibré ? Enfin, un écrivain authentiquement progressiste ne doit-il pas se méfier des idéologies qui prétendent apporter le progrès aux masses populaires ? N'est-ce pas plutôt l'individu qu'il convient d'émanciper (et non une supposée "classe") ? On sent que le réalisateur hésite entre la posture adoptée par le personnage principal (qui est peut-être son double) et la stricte défense des classes populaires, auxquelles des vignettes en noir et blanc (insérées dans l'intrigue) rendent hommage.

J'ai donc été plus intéressé par la lecture socio-politique de l'histoire que par le cadre sentimental, de surcroît assez mal planté. Le début est d'ailleurs plutôt mauvais, avec une scène qui montre le héros en train de pontifier, précédant une séquence qui se conclut par une coucherie mise en scène avec une consternante maladresse.

Cela devient intéressant quand le héros rencontre Elena et se met à dévorer des livres. J'ai aussi beaucoup apprécié son "exil" en périphérie urbaine, chez une veuve matrone fort bien interprétée. Les relations qui se nouent entre le jeune homme et les enfants de celle-ci sont assez touchantes. On sent aussi que le réalisateur est plus à l'aise dans les scènes de propagande, avec les militants communistes.

Bref, même si l'acteur principal Luca Marinelli (déjà vu dans le médiocre Una Questiona Privata) ne manque pas de charisme, même si le casting féminin est bon, même si le fond de l'histoire est intéressant, le résultat global n'est pas très emballant.

P.S.

A la dernière Mostra de Venise, Marinelli a coiffé au poteau Joaquin Phoenix pour le prix d'interprétation masculine. Certains commentateurs crient quasiment au génie... en oubliant que la distribution des prix a obéi à des règles sous-jacentes. La première est, me semble-t-il, de n'accorder qu'une seule récompense par film. Or, si le prix d'interprétation était revenu à Joaquin Phoenix (dont la performance est bien supérieure à celle de Luca Marinelli), cela aurait exclu le Joker du Lion d'or... qui risquait d'être attribué au film de Polanski, ce dont les ayatollahs de la bien-pensance contemporaine ne voulaient pas entendre parler. Il fallait donc que Joker décroche le Lion d'or, un prix moins prestigieux étant attribué à J'accuse. Cela présentait en outre l'immense avantage d'écarter un autre concurrent de Marinelli pour le prix d'interprétation : Jean Dujardin.

19:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 19 octobre 2019

La Ferme contre-attaque

Trois ans et demi après le premier long-métrage (hilarant) qui lui était consacré, Shaun le mouton est de retour, dans un film mêlant animations traditionnelle et numérique, cette dernière semblant prendre désormais une place déterminante.

Dès le début, nous sommes plongés dans le bain de cette mythique ferme britannique, où les animaux d'élevage vivent une vie autonome, sous le nez d'un fermier toujours aussi excentrique. (Mais quel beau slip rouge !...) Les moutons sont les personnages auxquels sont censés s'identifier les enfants. Ils sont un peu puérils, préfèrent la pizza aux rations végétales, font plein de bêtises, pour la réalisation desquelles il leur est indispensable d'échapper à la vigilance du chien fidèle, un garde-chiourme substitut d'un surveillant d'établissement secondaire...

Pendant environ 1h20, on ne va pas s'ennuyer, d'autant que débarque un être étrange, venu d'une autre galaxie. Il/Elle s'appelle Lu-La... mais n'a rien à voir avec l'ancien président du Brésil ! Ce serait une allusion au cinquantième anniversaire du premier alunissage d'astronautes. Les cinéphiles seront aussi tentés d'y voir une référence à Leeloo, l'héroïne du Cinquième Élément (de Luc Besson) et ce d'autant plus que l'histoire est nourrie d'allusions (notamment visuelles et sonores) à des œuvres de science-fiction.

C'est d'ailleurs l'un des plaisirs réservés aux adultes que de décrypter ces allusions. Pêle-mêle, on retrouve (liste non-exhaustive) le E.T. de Spielberg, 2001 L'Odyssée de l'espace (de Kubrick), Signes (de Shyamalan), Rencontres du troisième type (Spielberg again), X-Files (dressez l'oreille), Armageddon (de Michael Bay), La Guerre des mondes (encore Spielberg !)... On note plusieurs clins d’œil à "l'homme de Roswell".

Les enfants, eux, sont plus attentifs aux gags qui échelonnent l'histoire. C'est du comique de situation, visiblement plutôt destiné au jeune public. Cela fait assez souvent sourire les adultes, plus rarement rire. Mais c'est sympatoche. J'ai particulièrement aimé les cerbères de la méchante de l'histoire, pas très futés.

Quant à l'extra-terrestre, elle a des points communs avec les moutons/enfants : elle adore les frites, les pizzas, les bonbons et les boissons sucrées... ce qui nous mène tout naturellement à ce qui a tendance à devenir une figure imposée des films d'animation "familiaux" : le rot gargantuesque. C'est le principal acte de transgression visible à l'écran, les personnages étant le reste du temps du genre bien élevés.

En résumé, c'est bien fichu, cela détend sans prise de tête, mais ça ne restera pas dans les annales.

11:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 18 octobre 2019

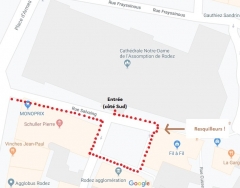

Décès du "Grand Endetteur"

Aujourd'hui, les médias aveyronnais ont fait grand cas de la mort de Pierre Riom, qui fut (entre autres) maire de la commune de Conques de 1983 à 2001 et conseiller général de l'Aveyron pendant plus de trente ans (de 1970 à 2001 !), exerçant la vice-présidence de l'assemblée départementale de 1982 à 2001, sous le règne de l'inamovible Jean Puech.

C'est à cet élu local aux multiples casquettes que l'on doit la construction du Centre européen de Conques... et la terrible dégradation de la situation financière de la commune, dont l'ampleur ne fut réellement découverte qu'avec l'entrée en fonction du successeur de Pierre Riom à la mairie, Philippe Varsi, en 2001.

La nécrologie publiée aujourd'hui dans Centre Presse ne fait pas l'impasse sur les aspects les moins glorieux de la longue carrière de l'élu local. Il convient cependant d'éclairer l'une des déclarations du défunt, datant de six ans : "Un peu plus d'un milliard de francs, c'est vrai que c'était un peu cher". Pour les jeunes qui liraient cette note, il faut préciser qu'une double conversion monétaire est nécessaire. D'abord, il est question de francs, puisque Pierre Riom officia avant que l'euro ne soit disponible dans nos poches. Mais, comme il était né en 1927, il avait vécu plus de trente avec l'ancien franc en poche. Le "milliard" dont il est question correspond donc à dix millions de "nos" francs (je parle aux adultes nés sous la Ve République), soit environ 1,5 million d'euros. La somme peut paraître anecdotique au regard de tant de scandales financiers, mais il faut savoir qu'elle a pesé sur les reins d'une commune peuplée de moins de 400 habitants ! Conques fut à la fin du XXe siècle l'une des communes les plus endettées de France (LA plus, affirment certains), si l'on calcule par habitant.

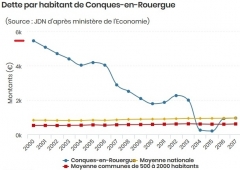

Ce graphique permet de constater que, sous les mandats de P. Varsi (le successeur de P. Riom), l'endettement est passé de plus de 30 000 francs à moins de 1 500 francs par habitant. De très supérieur à la moyenne des communes de la même strate, il est devenu inférieur, signe de bonne gestion.

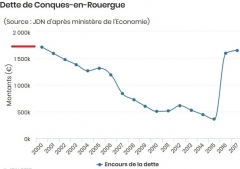

En volume total, la dette a été divisée par presque cinq sous les mandats de P. Varsi. Rétrospectivement, on se dit que la mise en place d'un stationnement payant jugé souvent assez onéreux avait aussi pour objectif de contribuer à faire dégonfler la dette.

Pour la petite histoire, je signale que la brusque remontée de l'endettement global (suite à la création de la commune nouvelle, par fusion avec Grand-Vabre, Noailhac et Saint-Cyprien-sur-Dourdou, en 2016) ne doit pas (trop) inquiéter. En la rapportant au nombre total d'habitants de la commune nouvelle, la dette reste supportable.

La gestion de Pierre Riom a fait couler beaucoup d'encre (et de hertz). C'est d'abord la défiguration du village qui a été dénoncée dès 1992 dans un article de L'Express. Un an plus tard, la même journaliste (Anne Pons) remettait le couvert dans un long article à charge, uniquement consacré à la commune aveyronnaise cette fois-ci. A l'époque, les débats avaient eu un retentissement international, des échos atteignant même The Herald Tribune.

Mais les coups les plus rudes furent sans conteste portés par la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées. Son rapport de mars 2001, bien que rédigé dans un langage administratif propre à atténuer les critiques, était cinglant.

Que pouvait-on y lire ? Tout d'abord que le budget de la commune manquait de sincérité (comme on dit aujourd'hui), c'est-à-dire qu'il était particulièrement difficile de savoir comment étaient affectées les sommes dont disposait la municipalité dans les années 1990. Les magistrats toulousains s'étaient étonnés du manque de précision quant à l'utilisation des subventions reçues par la commune, certains fonds destinés à l'investissement ayant même été affectés aux dépenses de fonctionnement... Cerise sur le gâteau : la mairie aurait perdu les documents faisant état des heures de travail effectuées par les agents communaux, en particulier sur des chantiers bénéficiant de subventions... Quand on lit entre les lignes, on croit comprendre qu'une (grande ?) partie des subventions d'investissement (de provenances diverses : régionale, départementale - sans fourniture de justificatifs en retour...) pourrait avoir servi à combler le gouffre creusé par la création du Centre européen. Il semble que ce soit l'ex-Conseil général (présidé alors par Jean Puech, un allié de Pierre Riom) qui ait porté la commune à bouts de bras. En clair : les contribuables aveyronnais ont été ponctionnés de plusieurs millions de francs pour éviter la faillite d'une commune surendettée. C'est autant d'argent qui n'est pas allé aux politiques publiques dont le Conseil général avait la charge...

Bref, le bilan de 18 ans de gestion municipale semble très négatif... quoique. J'ai connu le Conques du temps de P. Riom et de son successeur P. Varsi. Je pense que tous deux ont contribué au dynamisme et à l'embellissement du village. Et j'aime ce Centre européen, avec son bel amphithéâtre, écrin de tant de conférences passionnantes. Alors, oui, feu M. le maire fut sans (à l'image de bien des hommes de la droite locale) un contempteur de la dépense publique (au niveau national) ET un grand bénéficiaire de subventions (au niveau local), subventions dont il fit un usage semble-t-il parfois peu académique. Mais, concernant la commune en tant que telle, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain.

21:40 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, occitanie, actu, actualite, actualites, actualités, actualité, presse, médias, journalisme

dimanche, 13 octobre 2019

Tout est possible

Ce documentaire militant s'intitule à l'origine The Biggest Little Farm, que l'on pourrait traduire par "La plus grande petite ferme". Le terme "petite" renvoie au mode d'exploitation, "à l'ancienne", en utilisant des méthodes fondées sur les rythmes naturels. Cela veut dire : pas de produits phytosanitaires et pas de hors-sol au niveau de l'élevage. (On ne voit que quelques abris construits pour les poules -dont on récupère les oeufs, les canards et les cochons.) Les animaux sont élevés en plein air. Dans l'espace d'un ancien enclos équestre est implanté un jardin potager.

C'est aussi une "grande" ferme parce que sa surface agricole utile s'étend sur environ 80 hectares. (La moyenne en France est d'environ 55.) Elle fonctionne avec une main-d'oeuvre abondante : les deux exploitants, deux ouvriers agricoles... et pas loin d'une dizaine de stagiaires et volontaires de toutes origines, venus participer à cette aventure agricole, ou se former à un autre mode de production.

A l'origine, il s'agit bien d'une aventure. John et Molly sont ce qu'on appellerait en France des "hors cadre familiaux". Lui a une formation de caméraman et réalise notamment des court-métrages animaliers (ce qui va lui être d'une grande utilité quand il se décidera à filmer au jour le jour l'évolution de leur projet agricole). Elle est une cheffe cuisinière, qui tient un blog très suivi. En 2010, un peu pour changer de vie, un peu sur un coup de tête (et pour continuer à vivre avec le chien Todd qu'ils ont adopté), ils montent un projet agricole, au nord de Los Angeles. L'un des manques de ce film est de ne pas nous en dire plus sur le chiffrage et le financement. On comprend qu'ils ont sollicité l'ensemble de leurs amis, mais on n'en saura pas plus sur les "investisseurs" qui ont contribué au bouclage du projet. Enfin bref, combien ça coûte ? Parce qu'il en a fallu de l'argent pour financer les travaux de remise en état d'une ancienne exploitation fruitière intensive, ainsi que les revenus d'au moins quatre personnes pendant un an. J'aurais aussi aimé en savoir plus sur le parcours et l'engagement des deux néo-ruraux.

Si les images les plus anciennes ont été filmées avec des moyens ordinaires, par contre, dès que les animaux sont installés sur l'exploitation, on remarque la qualité de la photographie, avec de superbes gros plans et ralentis. On sent l'amour de la nature éprouvé par les deux aventuriers agricoles. Pour se lancer, ils sont épaulés par un conseiller en biodynamie, qui a un peu l'allure d'un gourou new age, et qui leur donne de multiples conseils pour mettre en route leur exploitation. Cela commence par la régénération des sols, à l'aide de compost.

De superbes vues aériennes (sans doute filmées à partir d'un drone) permettent de constater les progrès réalisés. On plante des arbres fruitiers (pêchers, citronniers, abricotiers...) et l'on commence à faire venir le bétail. Une grande place est accordée à la truie (une Red Wattle), dont le nom d'origine "Betty la moche" est changé en Emma. Arrivée malade et un peu maigre, elle va donner naissance à d'impressionnantes portées de porcelets. On sent que John s'est particulièrement attaché à la truie, qui développe des relations empathiques avec d'autres animaux, comme le coq poilu et grassouillet, avec lequel elle finit par cohabiter.

Sur l'exploitation (appelée Apricot Lane Farms), on peut aussi croiser des bovins (des Highland), des moutons (de race Dorper), des poules, des canards, des abeilles, des chevaux, des chiens, des chats... et de multiples animaux sauvages, oiseaux, insectes, chouettes, parfois cigognes et, hélas, coyotes.

C'est l'un des paris des fermiers : faire cohabiter de nombreuses espèces (et des races différentes), partant du principe que c'est la diversité biologique (animale et végétale) qui permettra de prévenir et résoudre les crises qui ne manqueront pas de survenir sur l'exploitation. Ainsi, quand le couvert végétal (et une certaine humidité) est rétabli sur les terres, les escargots surgissent en masse. La solution va venir... des canards, qui raffolent des bestioles à coquille. De la même manière, les poules se gavent de larves de mouches. Les chiens vont être dressés à protéger le bétail des incursions des coyotes. Des rapaces, derniers venus sur l'exploitation, boulottent les rats à poche.

Cela pourrait ressembler à un conte de fées. Fort heureusement, le réalisateur ne cache pas les difficultés rencontrées. Dès le début, il montre les ravages qu'un gigantesque incendie pourrait provoquer. Sur la ferme, chaque progrès est montré comme étant issu de la résolution d'un problème. Même si John n'insiste pas beaucoup là-dessus, on devine que l'exploitation est totalement dépendante de la ressource en eau, celle de la nappe phréatique... et d'une main-d'oeuvre nombreuse, en partie bénévole me semble-t-il.

C'est la limite de cette expérience enthousiasmante, qui montre qu'avec un capital, des connaissances, beaucoup de travail et de la créativité, on peut faire revivre un paradis. Mais ce n'est sans doute pas un modèle réplicable partout. Le film n'en est pas moins passionnant, réalisé avec beaucoup de soin.

11:45 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, agriculture, environnement, écologie, développement durable

samedi, 12 octobre 2019

Joker

Très attendu, ce film est une nouvelle preuve (après Logan) qu'on peut adapter des personnages de comics au cinéma sans se contenter de faire jouer les acteurs en tenues moulantes devant des fonds verts. Cela annonce (peut-être) un reboot de la série Batman... mais, pour en être sûr, il faudra attendre 2021.

D'ici là, on peut admirer la performance de Joaquin Phoenix, acteur protéiforme qui nous propose une nouvelle interprétation du plus terrible ennemi de l'homme chauve-souris. C'était un sacré défi : pas facile par exemple de faire oublier celui-ci.

Phoenix y réussit parce que les scénaristes (notamment Scott Silver, qui a travaillé sur 8 Mile) ont donné un tour sociologique à l'histoire, s'inspirant sans doute de l'oeuvre d'Alan Moore. C'est un peu paradoxal à écrire, mais les multinationales Warner et DC nous offrent un film populiste de gauche (les "minorités visibles" y sont bien traitées). L'intrigue, bien que située dans le passé (on ne voit ni ordinateur ni téléphone portable), entre en résonance avec notre époque.

Dès le début, la talent de Phoenix transparaît dans le personnage d'Arthur Fleck. Celui-ci est une sorte d'intermittent du spectacle (sans le système d'indemnisation : nous sommes aux States !), artiste raté chargé d'animer la liquidation d'un commerce, un anniversaire ou une journée de patients cancéreux. Un plan m'a particulièrement marqué, celui où l'on voit Arthur/Joaquin s'essayer au fameux sourire écarté, passant de la joie à la tristesse avec le même maquillage. La seule petite limite que je pointerais est que le rire exacerbé, nerveux, de l'antihéros n'est pas totalement réussi. On comprend bien en quoi il constitue parfois une défense ainsi que pourquoi il donne de lui une image ridicule, mais il manque un petit quelque chose pour que ce soit totalement réussi. Peut-être est-ce dû aux nombreuses coupes pratiquées au cours du montage final.

Dans la première partie de l'histoire, rien n'est joué. Arthur a un travail relativement régulier, habite avec une mère aimante (quoiqu'un peu détraquée), a l'espoir de percer un jour dans le seul-en-scène... et il semble possible d'envisager une relation avec une locataire du même étage de l'immeuble miteux qu'il habite.

La suite va faire tomber petit à petit toutes ces illusions, au propre comme au figuré, puisqu'il faut éviter d'accorder trop de crédit à ce que l'on voit parfois à l'écran. (Sans en dire trop, je peux quand même révéler qu'un des événements de la première partie fait tache dans la caractérisation du personnage principal, au point que ça en est gênant. Quand la vérité apparaît, nue, tout devient plus cohérent.) Indirectement, le réalisateur nous invite d'ailleurs à nous méfier de ce qui passe sur les écrans, par exemple dans le "night show" animé par Murray Franklin (Robert de Niro, bien meilleur que dans nombre de ses dernières prestations), où seul un extrait tronqué de la performance de Fleck est diffusé.

L'intrigue a été construite de manière à montrer comment une société injuste (ultralibérale, utilisons les gros mots) fabrique un criminel, certes déjà un peu dérangé à la base. Au niveau personnel, celui-ci découvre par hasard qu'il se réalise pleinement non pas en clown de service, ni en "stand-upeur", mais en tueur, voire en chef d'une bande de tueurs. Si je trouve le propos intéressant, et la conclusion logique, je n'en désapprouve pas moins cette quasi-apologie de la violence, d'autant qu'à la fin, les dégénérés qui dévastent les rues de Gotham City s'en prennent à tout ce qui leur tombe sous la main, détruisant au passage les biens de leurs concitoyens modestes.

Même si je n'en partage pas tous les a priori, je reconnais que cette oeuvre est particulièrement forte, servie de surcroît par une musique parfaitement adaptée aux circonstances.

13:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 11 octobre 2019

Mjolk, La guerre du lait

J'ai enfin réussi à voir ce film islandais de Grimur Hákonarson, un cinéaste dont j'avais remarqué il y a trois ans Béliers, une comédie à froid, manifestant un réel savoir-faire au niveau de la mise en scène.

Le début de ce film-ci présente le quotidien de paysans islandais, des éleveurs de bovins-lait endettés jusqu'au cou. C'est l'épouse qui est l'héroïne de l'histoire. Inga est dotée d'un caractère bien trempé, ce qui lui permet de procéder à un vêlage toute seule, dans une scène impressionnante qui n'est pas sans rappeler Une Hirondelle a fait le printemps.

Assez vite, le mari va disparaître du paysage, laissant Inga (presque) seule face à la puissante coopérative laitière locale. Celle-ci est la seule cliente des éleveurs laitiers du coin, auxquels elle impose de se fournir uniquement auprès d'elle, y compris pour les produits de grande consommation, puisqu'elle contrôle les supérettes rurales où la majorité des habitants va faire ses courses. Il suffit de quelques plans au réalisateur pour suggérer l'opulence de cette coopérative autrefois au service des éleveurs : on aperçoit la maison spacieuse de son président et les voitures luxueuses des cadres.

La suite est un combat du pot de terre contre le pot de fer. Inga se révolte, à l'étonnement de ceux qui ne comprennent pas qu'elle s'obstine sur cette exploitation. Dans la région, une lutte d'influence s'engage entre une poignée de paysans rebelles et la coopérative. C'est quasi documentaire, parfois drôle, comme quand l'héroïne dit "merde" (à sa manière) au gros bras venu faire pression sur elle, ou quand elle se rend au siège de la coopé pour délivrer un "message lactique"... Signalons que le réalisateur a eu l'obligeance de laisser le personnage du directeur de la coopérative développer ses arguments. Le propos n'est pas unilatéral, même s'il est en empathie avec le combat d'Inga.

Le tout a pour cadre la campagne islandaise, magnifiée par des plans d'ensemble à savourer sur grand écran. Je suis sorti de là ravi, le film étant davantage porteur d'espoir qu'Au nom de la terre.

19:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 05 octobre 2019

Les Lois de l'hospitalité

L'année 2019 voit la ressortie en salles (en version restaurée) de ce moyen-métrage de Buster Keaton. Celui-ci, un peu oublié aujourd'hui, fut, à l'époque du cinéma muet, le grand rival de Charlie Chaplin, sans doute le meilleur spécialiste du slapstick, un genre comique fondé sur des cascades (Keaton les réalisant lui-même).

Keaton y incarne Willie McKay, un jeune New-Yorkais qui, dans la première moitié du XIXe siècle, se risque dans l'arrière-pays pour y récupérer ce qu'il pense être un héritage magnifique. Une double déception l'attend : l'héritage en question se limite à une bicoque brinquebalante et, sur place, résident encore les membres d'une famille (les Canfield) qui vouent une haine mortelle à la sienne. Or, dans le train qui l'amène depuis New York, le héros fait la connaissance d'une ravissante passagère (avec laquelle il sympathise), Virginia Canfield...

L'intrigue générale est simple (même si elle va suivre quelques détours sinueux). On sent l'influence du Roméo et Juliette de Shakespeare. Et pourtant, à la base, c'est une histoire vraie, celle de la vendetta (feud en anglais) entre les familles McCoy et Hatfield, qui défraya la chronique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. (Des années plus tard, elle a inspiré Morris et Goscinny, auteurs de l'album Les Rivaux de Painful Gulch.)

La première séquence présente le contexte, au tout début du XIXe siècle. Les réalisateurs (John Blystone et Buster Keaton) campent avec force une opposition de classe entre une famille pauvre (avec un seul enfant), les McKay, et une famille aisée (dont on va découvrir au cours de l'histoire qu'elle se compose d'au moins quatre enfants), les Canfield. Le drame qui se déroule cette nuit de 1810 va relancer la querelle qui oppose les deux camps depuis des lustres, et qui semblait s'être atténuée.

Plus de vingt ans passent et nous voilà projetés dans un New York trépidant, avec quelques clins d'oeil comiques de Keaton : sur la circulation hippomobile qui devient infernale, sur l'urbanisation galopante dans le quartier de Broadway (dont pourtant l'aspect contraste fortement avec celui qu'il a acquis par la suite)... et sur les dangers qu'il y a à quitter la métropole pour l' "Ouest sauvage", situé au-delà de Trenton... à moins de cent kilomètres de là.

Le transport en train (en calèche ferroviaire, devrait-on dire) est source de multiples gags. Du personnel vieillissant à la fumée qui asperge les passagers, en passant par le tracer de la voie, acrobatique (et... modulable), on ne s'ennuie pas. Dans le même temps, Keaton/McKay fait montre de son savoir-faire dans le comique de situation.

L'intrigue prend un tour plus dramatique à l'arrivée dans les Appalaches. Au départ, le jeune McKay ne risque rien, puisqu'il n'est pas attendu et que personne ne connaît son identité. Mais il est du genre très poli, se présentant volontiers à des inconnus. De surcroît, la ravissante passagère, tombée sous son charme, l'a invité dans la demeure familiale des Canfield (sans lui avoir révélé son nom).

On attend donc avec impatience la séquence du dîner, qu'un détail sociologique va contribuer à épicer : les lois de l'hospitalité interdisent de s'en prendre à un invité dans l'enceinte de la maison (mais pas dans le jardin ni devant l'entrée). La tension monte et le héros déploie des trésors d'inventivité pour échapper aux griffes pistolets du père et des frères de sa dulcinée. Cela devient de plus en plus rocambolesque. C'est absolument délicieux.

J'ajoute que l'image restaurée (en noir et blanc) est superbe et qu'on a réenregistré la musique d'accompagnement. C'est un film à ne pas manquer s'il passe près de chez vous !

13:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 03 octobre 2019

Docteur Starsky

J'aime regarder les épisodes de la série Good Doctor, diffusée en France sur TF1. Le héros est un interne puis chirurgien autiste d'un grand hôpital nord-américain. Souffrant du syndrome d'Asperger, le jeune Shaun Murphy est doté d'une prodigieuse mémoire photographique, mais il peine à communiquer avec ses contemporains et passe souvent pour quelqu'un de ridicule ou d'attardé, ce qu'il n'est pas.

Dans le neuvième épisode de la saison 2, on le découvre au volant d'un véhicule mythique, une Ford Gran Torino, celle de David Starsky, l'un des deux héros de la série (américaine) Starsky et Hutch, qui fit les beaux jours de la télévision française dans les années 1970-1980.

Cette voiture ne lui appartient pas. C'est celle de son amie Lea, qui veut le pousser à sortir de sa zone de confort... ou, si l'on formule la chose autrement, qui veut petit à petit l'inciter à adopter un mode de vie "normal"... A la fin de l'épisode, on nous dit clairement qu'il n'a pas le permis. Mais on a compris un peu plus tôt qu'il avait été reçu au code. C'est donc une sorte de conduite accompagnée qu'il suit.

Shaun a accepté cet exercice pour plusieurs raisons. La première est que c'est un moyen pour lui d'approfondir sa relation (amicale) avec Lea. Celle-ci ne le considère que comme un ami, mais il est évident que le jeune chirurgien en pince pour sa ravissante colocataire. La seconde raison est que parvenir à conduire une voiture pourrait permettre à Shaun de rendre service au professeur Glassman, qui fut comme un second père pour lui et qui est désormais gravement malade. (Shaun a de surcroît insisté pour qu'il ne conduise plus, compte tenu de la gravité de son état.)

Néanmoins, dans l'épisode 10 (pour une raison que je ne révèlerai pas ici), c'est son amie Lea que l'on voit venir chercher le professeur, pour l'emmener chercher les résultats d'un examen.

J'ai trouvé curieux que ce soit dans une série médicale (dont la version américaine est due au créateur de Dr House) que l'on trouve cette référence, et pas dans une série policière, comme ce fut le cas l'an dernier en France, dans un épisode de la cinquième saison de Cherif.

22:14 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 29 septembre 2019

Un Jour de pluie à New York

Un an et demi après Wonder Wheel, ce film constitue une sorte de retour aux sources pour Woody Allen. D'abord parce qu'il tourne de nouveau à New York. Ensuite, parce que c'est une comédie sentimentale verbeuse, comprenant ces fameuses scènes de dialogue où l'humour surgit au détour d'un torrent verbal.

Aller voir le dernier Woody (en V.O. sous-titrée, of course !), c'est un peu comme lire le dernier polar de son auteur préféré ou déboucher une bouteille du dernier cru de son vin de prédilection. On s'enferme bien au chaud, on met sa bonne vieille robe de chambre (celle qui a gardé les odeurs de tant de soirées mémorables), on s'installe dans un bon fauteuil, on pète un coup et puis... on savoure.

Hélas, on ne peut pas respecter ce rituel à la lettre dans une salle de cinéma. Mais ça le fait quand même. Les dialogues, très bien écrits, parfois incisifs comme je les aime, sont servis par de très bons interprètes. Entre les mains de Woody Allen, même le fadasse Timothée Chalamet est crédible en nouvel avatar du réalisateur. De leur côté, Liev Schreiber et Diego Luna font le job en réalisateur dépressif et acteur vedette coureur de jupons. Le meilleur est pour moi Jude Law, qui se fond dans le personnage du scénariste dépassé par les événements (professionnels et personnels).

C'est du côté féminin qu'il faut chercher les perles de ce film. Elle Fanning (How to talk to girls at parties, Les Proies, Mary Shelley) confirme tout le bien que je pensais d'elle. J'ai lu et entendu des commentaires désobligeants à son sujet mais, franchement, je crois que certaines personnes confondent le personnage d'Ashleigh avec l'actrice qui l'incarne. Il n'est pas facile d'interpréter une gourdasse. Ici, elle le fait très bien, avec, en bonus, une scène assez virtuose au restaurant (avec l'acteur bellâtre), durant laquelle elle est censée être un peu pompette. Du grand art.

A ses côtés figurent d'autres jeunes femmes à la fois belles et talentueuses. (Dieu que le travail de la directrice de casting a dû être épuisant !) Clairement, Selena Gomez sort du lot, dans le rôle de la sœur d'une ex-copine du héros, une brune piquante qui en pince pour Gatsby-le-pas-vraiment-magnifique. C'est d'ailleurs la seule faiblesse de l'histoire, qui nous laisse entrevoir très tôt comment tout cela risque fort de se conclure. A noter aussi les prestations d'Annaleigh Ashford (au rire tonitruant) et de Cherry Jones, qui incarne la mère de Gatsby, dont la conversation avec son fils débouche sur une révélation des plus surprenantes.

C'est donc (plutôt) bien écrit, très bien joué, bien filmé, bien éclairé et décoré avec, en sus, une ambiance musicale toujours aussi "cosy". Woody a même trouvé le moyen de faire ironiquement allusion à ses ennuis personnels. Pour parvenir à mettre Ashleigh dans son lit, le bellâtre Francisco Vega ne compte pas que sur son charme (surestimé) et sa renommée (abusive) : il fait boire la jeune femme, qui se retrouve aussi avec un joint en bouche. La manière dont cet épisode se conclut est croquignolesque... Mais ce bon Woody n'a pas pu s'empêcher de rappeler que lui (qu'on accuse de bien des maux) ne s'adonne pas à ce genre de comportement douteux, apparemment assez répandu à Hollywood. Qui sait quelles vedettes du grand écran ont échappé à la vindicte de MeToo ?

00:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 28 septembre 2019

Kersten, médecin d'Himmler

C'est le titre d'une bande dessinée en deux tomes, que l'on doit à Patrice Perna et Fabien Bedouel. Elle est parue il y a environ quatre ans et elle a pour objectif de rendre justice à l'un des héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale, Félix Kersten.

Jusqu'à la lecture de cette bande dessinée, le nom de Kersten n'était pour moi qu'une courte apparition (ou une note de bas de page) dans des livres consacrés au nazisme, à la guerre ou à Himmler. Il était connu que le chef de la SS avait un médecin particulier, parfois qualifié de masseur, limite rebouteux... le plus étonnant étant l'hostilité de ce médecin au nazisme.

Le premier tome met en scène la rencontre (en 1939) entre le Reichsführer et le médecin finlandais évoluant entre les Pays-Bas et l'Allemagne. En alternance, une autre trame chronologique nous est proposée, après guerre, quand il est question de faire reconnaître les mérites de Kersten.

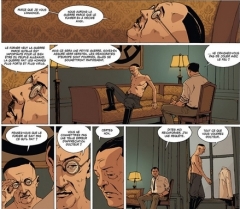

Le dessin est de facture classique, sans être particulièrement réaliste. On remarque toutefois que, dès que le héros est au contact des nazis, l'ambiance se fait plus sombre. Le petit monde des maîtres du IIIe Reich est un panier de crabes pourris d'ambitions. A son corps défendant, Kersten va se retrouver au milieu.

Il bénéficie d'une assez grande liberté de mouvement, grâce à la protection d'Himmler, particulièrement reconnaissant des soins qu'il lui procure. Entre les deux hommes naît une relation de dépendance mutuelle, faite de confiance, d'hypocrisie et d'intérêts bien compris. Kersten est même approché par des espions alliés.

Le tome 2 démarre sur l'assassinat d'Heydrich (relaté dans le film HHhH) C'est un coup de chance pour Kersten, qui voit disparaître l'un de ses adversaires les plus acharnés (et l'un des chefs nazis les plus redoutables). Himmler étant devenu extrêmement dépendant de ses soins, il s'enhardit à exiger de plus en plus de faveurs en échange. Ces faveurs sont essentiellement la libération de prisonniers, d'abord civils (des otages), puis résistants... et même juifs (des milliers !). En alternance, la quête pour la reconnaissance des mérites de Kersten se heurte à des oppositions aussi inattendues qu'obstinées. L'histoire s'achève sur le plus extraordinaire des sauvetages, Kersten réussissant à faire plier Himmler, qui en même temps pense jouer une carte personnelle, à la fin de la guerre.

Cette bande dessinée est absolument passionnante.

18:21 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, bd, bande-dessinée, bande dessinée, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale

jeudi, 26 septembre 2019

Une carte lycéenne propagandiste ?

C'est le genre de détails auxquels on ne prête jamais attention : la carte de lycéen.ne de nos (petits) enfants, neveux, nièces. Depuis quelques années, c'est même devenu plus compliqué, puisque les lycéens possèdent deux cartes scolaires, une de la région (qui permet d'effectuer quelques achats culturels et de recevoir un ordinateur portable gratuit) et une nationale.

Une mienne connaissance m'a récemment montré deux exemplaires de carte nationale de lycéen, une de l'Education nationale, l'autre de l'Enseignement agricole :

La première est sobre, fonctionnelle, ni vraiment jolie, ni moche. La seconde fait preuve de plus de recherche. Mais, à y regarder de plus près, il y a de quoi tiquer.

39 drapeaux sont présents sur la seconde carte. Ne les ayant pas encore comptés, j'ai eu d'abord pour pensée qu'il s'agissait des drapeaux des 28 pays membres de l'Union européenne (plus celui de l'UE). Sauf qu'il y a quelques absents.

Ainsi, il manque soit les Pays-Bas soit le Luxembourg (l'un des six fondateurs de la CEE, tout de même), puisqu'on ne distingue qu'un seul drapeau aux bandes horizontales rouge, blanche et bleue (sans doute celui des Pays-Bas, le rouge étant foncé). Les autres absents sont ceux de Chypre, Malte et la Slovénie (ou Slovaquie).

Donc, 24 pays de l'UE sont représentés sur la carte nationale de lycéen, 25 avec le drapeau communautaire. Cela laisse 14 drapeaux inconnus. Quels sont-ils ? Commençons par la partie située en bas à gauche :

A gauche du drapeau européen, on reconnaît l'emblème de la Suisse, voisin de ceux de la Géorgie, de la Moldavie, de l'Albanie, de la Macédoine et... de la Turquie (en tout petit, à côté de l'Espagne) ! Nous voici avec 31 drapeaux identifiés. A présent, passons à la partie haute :

Prenez pour point de repère le drapeau de la Pologne, situé au sommet. Il est entouré par, à gauche, le drapeau biélorusse, et, à droite, les emblèmes de l'Islande puis de l'Arménie. Sous ce dernier, on reconnaît le drapeau de la Bosnie-Herzégovine, puis celui de la Norvège. Nous atteignons un total de 36 drapeaux sur 39. Terminons par le bas de cette carte lycéenne :

On y reconnaît sans peine les drapeaux ukrainien et russe. Il reste le 39e, un tout petit emblème, coincé entre les drapeaux grec, néerlandais, norvégien et autrichien. (Voir plus haut.) Vu qu'il est noir et rouge, je penche pour le Kosovo.

Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Ces drapeaux ne correspondent même pas à ceux de l'ensemble des membres d'une organisation internationale (ni l'UE ni le Conseil de l'Europe, associant 47 pays). Et quand bien même, qu'est-ce qu'ils viendraient faire sur la carte nationale de lycéen (de l'enseignement agricole) ? Au mieux, celle-ci ne devrait comporter que 29 drapeaux, ceux des 28 membres de l'UE + le drapeau communautaire. Au pire, vu la taille de l'objet, on pourrait largement se contenter des emblèmes de la France et de l'Union européenne.

Mais qui a eu l'idée incongrue de cette carte ?

22:02 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, actualites, actu, société, france, politique, occitanie

mercredi, 25 septembre 2019

Rambo : Last Blood

Le titre est évidemment une référence au premier opus (First Blood). On semble nous annoncer que Johnny va boucler la boucle, dans un dernier combat dont on ne perçoit pas comment il pourrait se conclure.

Mais, avant d'en arriver là (et au feu d'artifice final), on retrouve le héros en bon samaritain, toujours prêt à rendre service, comme lors de cette forte tempête, au cours de laquelle on le voit sauver une charmante randonneuse, tout en préservant sa monture.

C'est qu'il aime les canassons, notre Rambo. Dans son ranch, il les dresse avec calme et dextérité. Il a même transmis son savoir à la nièce de la femme qui l'a accueilli. La ravissante Gabrielle est sur le point de prendre son envol, loin de l'Arizona. Mais, auparavant, elle aimerait bien revoir ce père qui l'a abandonnée il y a des années. On sent venir à des kilomètres la désobéissance de la jeune femme, qui n'hésite pas à se rendre au Mexique, dans un quartier mal famé, en petite tenue. Quand elle sort de sa voiture (où elle a laissé son smartphone bien en évidence), elle néglige de verrouiller les portes ! Et après on s'étonne qu'il lui arrive des bricoles...

Pendant ce temps-là, Johnny s'occupe au ranch, histoire de chasser ses idées noires. Il se bourre de cachetons pour tenter de surmonter les crises de délire qui lui laissent peu de répit. Ces dix dernières années (depuis la fin de John Rambo), il en a abattu du boulot, puisque la propriété surmonte un impressionnant réseau de galeries, où il se réfugie, notamment pour dormir.

La première séquence d'action le voit partir au Mexique pour tenter de ramener Gabrielle. Cela nous vaut une délicieuse scène d'interrogatoire à la sortie d'une boîte de nuit. Ce premier séjour est aussi l'occasion pour le héros de faire une rencontre inattendue, celle d'une femme qui pourrait devenir son alliée... voire plus, si affinités. Mais John n'est pas sur son terrain. Pour vaincre les méchants, il va devoir les attirer dans sa tanière.

Tous les mecs présents dans la salle attendent ce moment de bravoure (très gore), qui voit une bande d'horribles voyous s'attaquer au ranch regorgeant de pièges, le plus redoutable se déplaçant sur deux jambes. C'est l'occasion de préciser que Stallone, avec sa gueule de mille ans, est plutôt bien dans le rôle.

Hélas, la production semble avoir donné des consignes drastiques aux monteurs. On a visiblement voulu boucler cela en 1h30 (douche comprise). Du coup, certaines bonnes scènes ne sont pas suffisamment exploitées. On a cependant gardé un petit clin d’œil à la politique américaine : quand les voyous mexicains veulent s'introduire clandestinement aux États-Unis, ils contournent sans peine le mur de séparation déjà en place... en empruntant les tunnels qu'ils ont fait creuser. Quand Rambo se retrouve dans une situation semblable, il utilise une méthode plus "artisanale" : il défonce la barrière frontalière. Hi, Donald !

20:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 21 septembre 2019

Les Hirondelles de Kaboul

Ce n'est qu'après avoir vu ce film de Zabou Breitman que j'ai appris qu'il est adapté d'un roman de Yasmina Khadra. Il y a quelques années, j'ai vu l'adaptation d'une autre de ses œuvres, L'Attentat, vraiment prenante.

Ici, il s'agit d'un film d'animation, dont le style évoque pour moi la peinture à l'eau. Cela m'a d'ailleurs déconcerté. L'esthétique semble se rapprocher de celle du conte, alors que tous les sons ajoutés nous plongent dans un réalisme implacable. Je dois dire que, si j'ai été gêné au départ, le procédé a fini par s'imposer à moi, tant c'est réalisé avec talent. (Au pinceau se trouve Eléa Gobbé-Mévellec, naguère animatrice sur Le Chat du rabbin, Le Jour des corneilles, Ernest et Célestine, Avril et le monde truqué ou encore Le Prophète.)

L'action se déroule à la fin du XXe siècle (il est question à plusieurs reprises des exploits d'un certain Zinédine Zidane, en 1998), dans l'Afghanistan dominé par les talibans. On suit plusieurs personnages, notamment deux couples, celui formé par un gardien de prison (ancien moudjahidin quelque peu désabusé) et son épouse frappée par le cancer et celui formé par une (ravissante) artiste libertaire et son époux emprunté. On découvre d'ailleurs assez rapidement celui-ci, au cours d'une séquence où il va faire preuve de lâcheté.

Cela donne le ton de l'histoire, dans laquelle les personnages principaux ne sont pas d'un bloc. On suit plus particulièrement les tourments intérieurs du gardien de prison, dont l'épouse elle aussi va nous surprendre. Je dois reconnaître que j'ai été moins touché par le second couple, plus jeune, moins réfléchi, surtout (pour moi) très imprudent compte tenu du profil des individus qui tiennent la ville.

Du côté des talibans, on ne verra pas le visage d'une seule des gardiennes, réduites à leur tenue "islamiquement correcte". Leurs équivalents masculins sont un peu plus travaillés. Ils ne se sont pas engagés dans leur "cause" pour les mêmes raisons. Si certains sont bien motivés par une quête religieuse (certes extrémiste), d'autres se servent de la religion pour assouvir leurs désirs, ou tout simplement acquérir du pouvoir.

La violence est omniprésente, qu'elle soit physique ou morale. La séquence de la lapidation est pour moi la plus marquante... et nécessaire, pour montrer quel degré de barbarie a atteint ce régime infect. On nous épargne toutefois certains aspects sordides, comme l'égorgement d'un opposant.

Une fois ma gêne quant à la forme surmontée, j'ai été pris par l'histoire. Je ne cache cependant pas qu'elle subit un petit coup de mou, en deuxième partie, avant que l'intérêt ne remonte dans les dix dernières minutes. (Sur un sujet approchant, je trouve Parvana plus réussi.)

Au moment où l'administration Trump est tentée de baisser son froc devant les talibans, la sortie de ce film rappelle à celles et ceux qui l'auraient oublié ce qu'est une théocratie machiste, inculte et occidentalophobe.

20:46 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 20 septembre 2019

Ad Astra

Deux ans après Lost City of Z, le réalisateur James Gray s'est lancé dans la science-fiction philosophique. Bien qu'il ne semble pas l'admettre, à l'image, on sent l'influence de prestigieux prédécesseurs, du 2001 de Stanley Kubrick au Gravity d'Alfonso Cuarón, en passant par Mission to Mars de Brian de Palma.

Comme les producteurs ont sorti le chéquier, à l'écran, dans une grande salle, c'est superbe. Dès le début, j'ai été cueilli par la séquence de travail en orbite autour de la Terre. Plus loin, j'ai apprécié la description d'un quotidien futuriste possible, avec l'omniprésence de la commande vocale et des navettes régulières entre Terre et Lune, Lune et Mars. Du côté des scènes d'action, on est servi, avec notamment une embuscade sur la face cachée de la Lune qui mérite le détour.

Brad Pitt assure en super-astronaute au sang froid, qui déconcerte jusqu'à ses proches mais ne se laisse décontenancer par aucune situation imprévue. Je crois que Brad est présent dans toutes les scènes. (Est-il besoin de préciser qu'il a coproduit le film ?)

Le problème est qu'après un début flamboyant, l'histoire s'enlise. J'ai eu de plus en plus de mal à supporter la voix-off (issue des évaluations psychologiques du super-astronaute). Il me semble aussi qu'après avoir mis en place son dispositif, James Gray se laisse dépasser par ses obsessions : la relation père-fils, l'incompatibilité entre l'accomplissement professionnel et le bonheur intime. On finit par comprendre que le papa (incarné par Tommy Lee Jones) considère l'espace comme son foyer. Par contre le fiston, même s'il a marché sur les traces du paternel, aspire à une vie plus "conventionnelle".

L'intrigue ménage quand même un petit suspens. Que va trouver le héros dans sa quête du père ? Celui-ci est-il mort ? A-t-il fait une rencontre du troisième type ? Et qu'est-ce qui est réellement la source de ces soudaines et phénoménales décharges d'énergie qui menacent la Terre ?

Sur le plan esthétique, c'est une oeuvre qui mérite le détour, mais c'est plutôt moyen sur le plan scénaristique.

23:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 19 septembre 2019

Faux buzz, vraie connerie

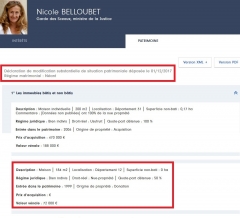

La supposée information a fait la Une de pas mal de médias cette semaine. Elle a surtout été relayée avec complaisance par nombre d'incultes et les aigris de service sur les réseaux sociaux : la ministre de la Justice Nicole Belloubet a "négligé" de faire figurer certains de ses biens immobiliers dans sa déclaration de patrimoine, en 2017.

Cette supposée exclu a déclenché une avalanche de vomissures sur la Toile. Bon sang, quelle révélation ! Décidément, tous pourris ! Macron démission !

Sauf que... tout est rentré dans l'ordre depuis près de deux ans. En effet, si la première déclaration de patrimoine, celle d'août 2017, était incomplète, ce n'était plus le cas au début du mois de décembre, comme en témoigne sa fiche sur le site de la HATVP (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) :

Eh, oui, vous ne rêvez pas. Pendant moins de quatre mois, Nicole Belloubet (sans doute par négligence plus que par malhonnêteté) a été en infraction avec les nouvelles règles en vigueur au niveau de la transparence dans la vie politique. (Au fait, merci François Hollande !) Si scandale il y a eu, il est éteint depuis belle lurette, puisque, depuis décembre 2017 (soir un an et neuf mois), Nicole Belloubet est en conformité avec la loi.

D'autre part, cet écart de conduite n'est nullement une révélation. Dès l'été 2017, il en a été question. En décembre de la même année, Le Monde avait même évoqué la rectification de la déclaration de patrimoine de la ministre de la Justice.

Alors, pourquoi ce raffut ? Pourquoi cette fausse polémique a-t-elle été lancée en septembre 2019 ? Y aurait-il un lien avec les ennuis judiciaires de Jean-Luc Mélenchon ? Quant aux pigeons qui ont relayé le supposé scoop, ils ont une nouvelle fois donné la preuve de leur stupidité ou de leur mémoire de poisson.

On ne sera pas non plus étonné que, sur le site de la HATVP, la fiche de Nicole Belloubet soit rapidement devenue la plus consultée :

En moins d'une semaine, le nombre de vues a même quadruplé !

Les internautes qui ont fait l'effort d'aller chercher l'information à la source ont ainsi pu constater qu'une fois de plus, l'emballement médiatique avait été créé par des personnes mal intentionnées, qui ont cherché à manipuler les citoyens français.

20:52 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, médias, presse, jouralisme, actualité, actualite, actu, actualites, actualités

jeudi, 12 septembre 2019

Le Gangster, le flic et l'assassin

La version traduite du titre de ce polar sud-coréen fait référence au film de Sergio Leone Le Bon, la brute et le truand. Sur le fond, il y a quelques similitudes (notamment concernant le fait qu'aucun personnage n'est ni tout blanc ni tout noir), de la truculence, mais c'est quand même une oeuvre dans le ton des films asiatiques d'action, assez violente, crue et rythmée.

Le scénario se nourrit des oppositions, entre flics de quartier et enquêteurs de la criminelle, entre policier intègre et policier ripoux, entre mafieux installé et crapule qui aimerait bien prendre sa place... Mais l'intervention d'un tueur en série, du genre incontrôlable, va rebattre les cartes. Le chef mafieux et le policier intègre vont unir leurs efforts pour empêcher le tueur sadique de sévir.

Sans surprise, les deux hommes que tout oppose au départ vont peu à peu se rapprocher l'un de l'autre. Le policier intègre qui s'ingéniait à perturber le fonctionnement des "petits commerces" du mafieux se met à éprouver du respect pour lui. Le truand impitoyable, qui n'aime rien tant qu'écraser ses adversaires sous ses poings, se met à faire preuve de délicatesse, allant jusqu'à offrir son parapluie à une adolescente attendant le bus sous la pluie.

Même si ce n'est guère original, c'est parfois cocasse. Mais on est pris sur son siège d'abord par le suspense, la traque du méchant qui se révèle particulièrement retors... et chanceux. Le scénario n'abuse heureusement pas trop de ce genre de ficelles, si bien, qu'après moult bastons et quelques poursuites plutôt bien filmées, on arrive à une conclusion astucieuse, sur fond de juridisme.

C'est du bon cinéma de genre, assez divertissant, avec de superbes plans nocturnes.

20:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 11 septembre 2019

Tragique 11 septembre...

... pour l'équipe américaine (masculine) de basket-ball. Celle-ci vient de se faire sortir par la France en quart de finale de la coupe du monde organisée en Chine :

Aux connaisseurs le score indique que les attaquants ne furent pas à la fête durant cette partie... et donc que la victoire française est (au moins en partie) due à une défense très agressive.

Immanquablement, les commentateurs vont évoquer les adversaires du jour des Bleus en les qualifiant d'équipe B (voire C) des Etats-Unis, tant le nombre de vedettes absentes est important. Cette équipe n'en avait pas moins remporté tous ses matchs jusqu'à présent.

Elle avait tout de même connu deux alertes, une avant le début de la compétition, l'autre au premier tour. En août dernier, en match de préparation, l'équipe entraînée par Gregg Popovich s'était déjà inclinée (à l'issue d'un match certes sans enjeu) en Australie (94-98). Signalons que l'équipe des Kangourous est elle aussi présente en quarts de finale, contre la République tchèque. Elle est pour l'instant invaincue, ce dont les Français sont pleinement conscients, puisqu'il y a à peine deux jours, ils ont été battus (de justesse) par ces mêmes Australiens (98-100).

Depuis le début de la compétition, si les Etats-Unis l'avaient toujours emporté, ce n'était en général pas avec les marges faramineuses de leurs aînés (40-50 points d'écart). Ils avaient même frôlé le pire contre la Turquie, en match de poule (avec une victoire sur le fil du rasoir : 93-92, après prolongation).

Cette défaite américaine est un événement. Cela faisait treize ans que les vedettes de la NBA n'avaient pas été vaincues en compétition officielle. A l'époque (en 2006), en demi-finale, c'est la Grèce qui avait créé la surprise, avant de s'incliner devant l'Espagne de Pau Gasol en finale.

Ceci dit, en coupe du monde, même après l'arrivée des vedettes de NBA (dans les années 1990), les résultats de l'équipe nationale n'ont pas toujours été au niveau des attentes. Si les Etats-Unis ont remporté la compétition à trois reprises (en 1994, 2010 et 2014), ils ne sont pas arrivés au bout en 1998 (battus par la Russie en demi-finale), 2002 (éliminés par la Serbie-Monténégro en quart, après avoir été déjà battus par l'Argentine en phase de poules) et 2006. Il semble que la coupe du monde soit prise moins au sérieux que les JO. Rappelons tout de même que le fiasco de 2002 s'était déroulé... aux Etats-Unis (donc à domicile).

Aux Jeux olympiques d'été, les résultats des équipes composées de vedettes de la NBA sont plus probants : depuis 1992, ils ont remporté la médaille d'or à chaque édition, sauf en 2004, à Athènes. En phase de poules, les Etats-Unis avaient subi la loi de la Lituanie et de Porto Rico, avant de se faire battre en demi-finale par l'Argentine de Ginobili, futur vainqueur de la compétition.

Je suis prêt à parier que la gifle administrée par l'équipe de France va inciter nos amis d'outre-Atlantique à envoyer une équipe plus fringante l'an prochain à Tokyo, d'autant que, parmi les sponsors des vedettes de NBA figurent des annonceurs très impliqués dans le succès des Jeux olympiques d'été...

Quoi qu'il en soit, bravo aux joueurs français et bon vent pour la suite !

16:20 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, sport, foot, football, france

samedi, 07 septembre 2019

Wedding Nightmare

Le distributeur français a eu la flemme de traduire le titre de ce film de genre. Pourtant, "Cauchemar nuptial" (ou bien "Cauchemar de mariage"), ça aurait eu de la gueule. D'autant que les auteurs sont d'illustres inconnus. L'actrice principale, Samara Weaving, vue notamment dans 3 Billboards, est surtout connue pour être la nièce d'Hugo (l'inoubliable interprète de l'agent Smith dans Matrix ainsi que d'Elrond dans Le Seigneur des anneaux). Quelques visages familiers apparaissent au niveau des seconds rôles, en particulier celui d'Andie MacDowell... sauf qu'ici, au lieu de 4 Mariages et un enterrement, ce serait plutôt Un Mariage et 4 enterrements. J'ai du mal à imaginer que le choix de cette actrice pour incarner la mère du futur marié soit une coïncidence. (Quoi qu'il en soit, elle est très bien dans le rôle.)

Cela commence par une séquence assez enlevée, située dans le passé, mais qui annonce ce qui pend au nez de l'héroïne, qui s'apprête à épouser le rejeton d'une richissime famille... dont la plupart des membres sont complètement barrés... les employés compris !

La suite retombe dans la chronique d'un mariage annoncé, sur un fond faussement sirupeux, puisqu'on sait qu'il va se passer des trucs, tout comme les membres de la famille du marié. Seule la ravissante Grace ne se rend compte de rien. Mais, très vite, on sent que, sous la robe en dentelle bat le coeur d'une guerrière, qui ne va pas se laisser faire par une bande de tarés.

Petit à petit, l'intrigue s'emballe, notamment avec une très belle scène de cuisine, avant que Grace ne trouve un peu de répit dans une cabane sombre, entre un gamin casse-couilles et une appréciable épaisseur de compost humain... (On sent quand même venir le coup du clou.)

Je trouve que la rébellion de Grace est très bien mise en scène. Celle-ci bénéficie de l'aide de quelques (rares) membres de sa nouvelle belle-famille, ainsi que de la maladresse (involontaire) d'une de ses belles-soeurs, cocaïnomane et prompte à la gâchette.

Au fur et à mesure que l'histoire progresse, on découvre que cette famille a un secret, lié à un pacte très ancien, dont on se demande longtemps s'il s'agit d'une tradition farfelue ou bien si cela cache quelque chose de plus démoniaque.

Le film parvient encore à surprendre dans le dernier quart d'heure. On croyait avoir tout vu... avant que l'on nous serve de nouvelles giclées de sauce tomate. Vous l'aurez compris : ce faux film d'horreur est une comédie jouissive, qui jongle malicieusement avec les clichés.

19:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 31 août 2019

Au nom de la terre

J'ai vu ce film en avant-première au CGR de Rodez. J'ai d'ailleurs été étonné de l'affluence ce soir-là. Dans un premier temps, les spectateurs arrivés en avance avaient été dirigés vers la salle 2 (d'une capacité de 300 places), avant que, tenant compte du public qui continuait d'arriver en masse, le directeur ne décide d'envoyer tout le monde en salle 1 (la plus grande, pouvant accueillir 400 spectateurs). Elle fut intégralement remplie.

Sacré succès pour un film que quasiment personne n'avait encore vu, d'un réalisateur (Edouard Bergeron) inconnu au bataillon. Peut-être la présence au générique de quelques acteurs populaires pouvait-elle expliquer cet engouement. Et le sujet : les difficultés d'une famille d'agriculteurs, principalement dans les années 1990.

L'histoire démarre à la fin des années 1970. De retour d'un stage aux Etats-Unis, Pierre (Guillaume Canet, épatant) s'apprête à reprendre la ferme de ses parents. Il a de l'enthousiasme, des idées plein la tête... et une ravissante compagne qui l'attend. Il va abandonner le type de production de son père (les moutons) pour se tourner vers l'élevage de chevreaux. Il veut s'agrandir et acquiert de nouvelles machines, sous le regard dubitatif du paternel, très bien incarné par Rufus.

On retrouve tout ce beau monde au milieu des années 1990. On va les suivre sur trois-quatre ans, dans un contexte totalement différent. Les relations entre Pierre et son père sont de plus en plus tendues, surtout depuis le décès de la mère. Sur l'exploitation, Pierre se tue à la tâche, épaulé par un ouvrier agricole qui est devenu son ami (Samir Guesmi, très bien). Il reçoit aussi l'appui de son fils aîné, encore scolarisé, et qui se destine à lui succéder. Le réalisateur met en scène une exploitation "conventionnelle", qui mise sur l'agrandissement, l'emploi de méthodes "modernes" (élevage intensif, machinisme, produits phytosanitaires, bâtiments au fonctionnement en partie automatisé), avec pour corollaire un endettement croissant. Les nuages commencent à s'amonceler au-dessus de la tête de Pierre.

La vie familiale s'en ressent. Un fossé se creuse entre l'agriculteur, sa femme et ses enfants. Il faut saluer l'interprétation de Veerle Baetens, une actrice belge que je ne connaissais pas et qui excelle ici dans le rôle de l'épouse mère-courage, qui a pris un emploi à l'extérieur pour éviter à l'exploitation de sombrer... et qui doit faire des journées de 15-16 heures. Le fils est lui aussi bien interprété, par Anthony Bajon, remarqué l'an dernier dans La Prière. C'est le moment de signaler qu'à la chronique sociale et familiale, le réalisateur ajoute des portraits d'adolescents assez bien croqués.

L'ensemble forme un drame rural très fort, émouvant, remarquablement joué... mais qu'il vaut mieux ne pas aller voir un soir de déprime.

P.S.

Ne partez pas trop vite à la fin du film. Le réalisateur a inséré des images d'archives, montrant son propre père, dont la vie a inspiré le personnage interprété par Guillaume Canet.

15:54 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 29 août 2019

La première cinéaste

En son temps, cette Française fut la femme la mieux payée des Etats-Unis (25 000 dollars de l'époque par an !). Elle innova beaucoup dans le cinéma, tourna des centaines de films. Elle fut même décorée de la légion d'honneur et rédigea son autobiographie. Pourtant, elle a été oubliée... jusqu'à ce que le XXIe siècle ne la redécouvre. Cette femme est Alice Guy :

J'ai appris son existence grâce à un article d'Emmanuelle Lequeux, publié il y a quelques semaines dans Le Monde, dans le cadre d'une série d'été consacrée aux femmes artistes oubliées. Cet article est le dernier d'une série commencée en 2014 par Hélène Février pour TV5 Monde. On peut compléter par la lecture d'un billet paru l'an dernier sur le site du CNC et celle d'un récent article de Ouest France, plus centré sur la vie privée de la pionnière.

C'est dès 1896 qu'Alice Guy a réalisé son premier court-métrage, La Fée aux choux. Aujourd'hui, il nous paraît très daté, mais ce fut le premier film de fiction. La cinéaste s'est essayée à tous les genres, recherchant aussi à chaque fois l'innovation technique. Ainsi, on est saisi par la fraîcheur de Miss Dundee et ses chiens savants (datant aussi de 1902) et de Madame a des envies (1906), dont le personnage principal est une femme enceinte qui s'autorise toutes les folies : voler la sucette d'une gamine, boire le verre d'absinthe du client d'un café, s'emparer du morceau de hareng d'un clochard et même de la cigarette d'un colporteur ! On le voit, la Française maîtrisait les saynètes avant même l'apparition des Keaton et Chaplin. (Ce film est aussi resté dans les mémoires pour son usage des plans rapprochés.)

L'année 1906 fut décidément fructueuse pour Alice Guy. Elle réalisa ce qui est considéré par certains spécialistes comme son chef-d'oeuvre, La Naissance, la vie et la mort du Christ, qui est à la fois le premier péplum jamais tourné et un film d'une durée faramineuse pour l'époque : 35 minutes au total.

Toujours en 1906, la réalisatrice suscita des réactions contrastées avec Les Résultats du féminisme, une fable sarcastique qui ne plut ni aux militantes féministes pures et dures ni aux misogynes. L'histoire fonctionne sur le principe du retournement des stéréotypes : les femmes sont violentes, fument et picolent, tandis que les hommes sont de petites choses dévouées aux tâches ménagères. Avec le recul de plus d'un siècle, je pense qu'on peut apprécier la charge contre la société patriarcale... et une fin "politiquement correcte" (pour l'époque), sans doute imposée par son employeur Léon Gaumont.