mercredi, 08 août 2018

My Lady

L'actrice Emma Thompson (formidable) est de retour dans un rôle majeur, celui d'une magistrate de Cour d'Appel spécialisée dans les affaires familiales. Elle doit démêler des situations particulièrement délicates, comme la séparation (ou pas) de deux enfants siamois voués à la mort, pour en sauver un, ou l'obligation (ou pas) d'accepter une transfusion sanguine pour un jeune témoin de Jéhovah (mineur) atteint d'une leucémie.

Les séances de tribunal sont très bien filmées et intelligibles pour le non-spécialiste. Elles sont de surcroît chargées en émotion, tant les sujets abordés sont sensibles, les deux parties opposées pouvant à juste titre arguer de leur bon droit. Pour moi, c'est l'aspect le plus intéressant du film. Il y a aussi les à-côtés de la machine judiciaire : l'assistant personnel de "My Lady" (son titre) officie en tant que secrétaire et que valet. Le lien (implicite) très fort entre les deux personnages est bien rendu.

Cela se gâte quand il est question de la vie personnelle de l'héroïne. Son couple est frappé par l'usure et là, on est en plein drame bourgeois, avec enluminures et clichés à la clé. J'ai eu de la peine pour Stanley Tucci, qu'on a confiné dans un rôle caricatural. Franchement, depuis vingt ans qu'il est marié à la juge, ce Jack aurait dû se rendre compte des inconvénients qu'il y avait à partager la vie d'un haut magistrat.

L'intérêt remonte lorsque se noue une étrange relation entre la Lady et le leucémique. Au début, je n'ai pas trop su où l'on voulait nous emmener. Cela pouvait tourner en thriller s'il s'agissait de harcèlement. Se pose aussi la question de l'intérêt que la juge témoigne à ce jeune homme : le voit-elle comme le fils qu'elle n'a jamais eu, ou bien ressent-elle à son égard quelque chose qu'elle n'ose s'avouer ?

Dans un premier temps, cette partie de l'intrigue est plutôt bien menée (en partie grâce à l'interprétation de Fionn Whitehead, qu'on a pu voir dans Dunkerque). Cela se gâte dans les vingt dernières minutes. On sent venir à des kilomètres l'incident du concert. Comme par hasard, quand l'héroïne part à pieds ce soir-là, il pleut. On la retrouve chez elle, trempée, les mèches des cheveux pendant devant son visage sans qu'elle songe un seul instant à les écarter, chialant comme une gamine devant son mari compatissant. Je trouve que c'est du mauvais mélo. C'est dommage, parce que les trois quarts du film sont vraiment intéressants.

12:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 07 août 2018

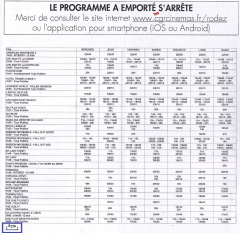

CGR abandonne le papier...

... pour ses programmes. Celui de la semaine du 1er au 7 août est donc le dernier, comme cela est d'ailleurs précisé en haut de la page intérieure (avec une belle faute de grammaire à la clé) :

Désormais, il faudra se contenter du site internet et de l'application téléchargeable sur téléphone portable... autant de moyens numériques qui permettent de mesurer une audience, des flux... et d'éviter de recourir à des impressions jugées visiblement trop onéreuses. Au fait, combien ça coûte ?

Au vu de la taille des caractères, certains se réjouiront de cette disparition. (Le programme est moins lisible depuis que la programmation s'est un peu diversifiée, entre 2D et 3D, V.F. et -un peu de- V.O. Les 10 salles permettent de programmer davantage de films chaque semaine.) A Rodez, les nostalgiques regretteront l'alternance des deux couleurs (le jaune et le rouge), une semaine sur l'autre :

Dans les villes où se trouvent deux cinémas CGR, chacun était associé à un programme de couleur différente. J'en profite pour ajouter qu'à Albi, on annonce la prochaine réouverture du Lapérouse, qui avait fermé l'an dernier :

C'est peut-être l'occasion pour le chef-lieu tarnais de retrouver une programmation art-et-essai digne de ce nom. Honnêtement, ces derniers mois, alors que Rodez est deux fois moins peuplée qu'Albi, le complexe proposant l'offre la plus alléchante était le rouergat (avec 10 salles contre 8 à son homologue tarnais, ceci dit).

La disparition du programme papier risque de gêner certaines personnes âgées (l'un des publics fidèles du cinéma) et les non-technophiles de toute génération. Espérons que les journaux paraissant le mercredi continueront de publier l'ensemble des séances des cinémas aveyronnais, comme c'est le cas actuellement.

Une solution de compromis consisterait à continuer de publier le programme papier... en version pdf, téléchargeable sur le site CGR (ou la page Facebook). Je ne pense pas que cela demande un travail gigantesque à l'employé responsable et cela rendrait service à certains clients du cinéma, à charge pour eux d'imprimer la version papier s'ils le souhaitent.

18:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité

Happiness Road

Ce film d'animation est une oeuvre autobiographique de la Taïwanaise Hsin-Yin Sung, qui s'étend des années 1970 à nos jours. Grosso modo, on suit deux trames chronologiques : celle, actuelle, de la vie d'une expatriée, mariée à un Américain, qui revient (seule) au pays et celle (ancienne) d'une enfant au tempérament affirmé, que l'on voit grandir dans une dictature asiatique occidentalisée.

Le paradoxe de ce film est que, si l'animation semble plutôt destinée à des enfants (cela ressemble un peu aux séries japonaises des années 1980), le fond s'adresse clairement à des adultes. Pour bien saisir toutes les subtilités de l'intrigue, il convient de connaître un peu l'histoire de Taïwan.

L'une des grandes réussites de ce film est la résurrection du monde de l'enfance, avec sa naïveté, ses rêves, ses craintes, ses engouements et ses rivalités. Pour l'héroïne, Tchi, le moment clé est celui de l'entrée à l'école. Ses parents parlent une langue taïwanaise (une sorte de cantonais, je crois), mais c'est en mandarin que les cours sont donnés. Les sous-titres tentent de traduire quelques jeux de mots. Cela se complique un peu quand on apprend que la grand-mère de l'héroïne est une aborigène, une catégorie de population méprisée (à l'époque) sur l'île. Mais elle est dépositaire d'un savoir et de coutumes ancestrales, qui fascinent sa petite-fille... tout autant passionnée par les séries japonaises, tout spécialement Candy !

La narratrice va se faire des amis, en particulier une enfant métis, une blonde dont le père est un soldat américain. Il y a aussi le turbulent maigrichon de la rangée de derrière, qu'elle revoit des années plus tard, juste avant un tremblement de terre. Il y a encore le petit gros, le seul élève de la classe à posséder une montre digitale. C'est le fils du maire... et, lorsque l'héroïne revient au pays pour l'enterrement de sa mémé, elle le croise à son tour en campagne pour être élu.

La vie politique se trouve le plus souvent à l'arrière-plan de l'histoire mais, parfois, elle passe devant. A l'entrée de l'école se trouve une statue de Tchang Kaï-Chek, le fondateur de la République de Chine (autre nom de Taïwan). Au lycée, l'héroïne croise la fille de l'opposant Chen Shui-bian, futur maire de Taipei et président de la République. (L'actuelle présidente, Tsai Ing-wen, est une de ses anciennes ministres.) On a aussi un écho des manifestations pour la démocratisation de l'île, dans les années 1980-1990.

Tchi a pu suivre des études supérieures parce que ses parents se sont saignés aux quatre veines. Dès le primaire et le secondaire, on sent que l'argent joue un rôle important : certains élèves sont favorisés pour la préparation des épreuves. Les parents, des travailleurs modestes, misent beaucoup sur la réussite scolaire de leur fille unique. A un moment, Tchi a voulu rompre avec l'avenir qu'on avait tracé pour elle. De retour au pays, elle comprend mieux ses parents, qui ont l'âge de la retraite, mais continuent à tirer le diable par la queue. Tchi ne sait plus trop où elle en est : taïwanaise/chinoise/américaine, traditionaliste/moderne, célibataire/mariée/divorcée. Tout cela est assez bien vu, et mis en scène avec délicatesse.

P.S.

Cette histoire ressemble beaucoup à celle vécue par une autre Taïwanaise, Li-Chin Lin partie elle vivre en France. Il y a six ans, elle a publié un excellent roman graphique, Formose, qui mériterait d'être adapté au cinéma.

13:44 Publié dans Chine, Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 05 août 2018

Atomic Blonde (DVD)

J'ai raté ce long-métrage, sorti discrètement dans la torpeur estivale de l'an dernier. Je crois même qu'il n'a pas été programmé à Rodez. Et pourtant, ce film d'espionnage, dont l'action se déroule en octobre-novembre 1989, au moment de la chute du Mur de Berlin, ne manque pas de qualités.

C'est d'abord un bien meilleur film de genre que le récent Red Sparrow, même s'il partage avec lui une exploitation racoleuse du corps (splendide) de certaines actrices. (La relation homosexuelle entre l'héroïne, incarnée par Charlize Theron, et l'espionne française, interprétée par Sofia Boutella, a remué les hormones de biens des spectateurs mâles...)

C'est aussi un excellent film d'action, au coeur duquel on trouve un formidable plan-séquence d'une bagarre dans un immeuble de Budapest Berlin. Les bonus du DVD expliquent la conception, la mise en place, l'entraînement (très physique pour C. Theron, qui n'a pas été doublée) et le déroulement de cette séquence rythmée, drôle et sanglante.

Au niveau du scénario, on s'est trituré les méninges. Il s'agit de récupérer une liste d'espions et de démasquer un agent double. Plusieurs pistes nous sont suggérées tout au long du film... jusqu'à la révélation finale, bien amenée. Les acteurs sont bons. Aux côtés des deux femmes, on trouve (entre autres) James McAvoy (toujours irritant mais plus crédible ici qu'en professeur Xavier), Toby Jones et John Goodman.

J'ajoute que la photographie est superbe, chaque type de scène étant associé à des couleurs spécifiques. Enfin, le "vieux" cinéphile que je suis n'a pas détesté la bande-son des années 1980, qui m'a rappelé bien des souvenirs.

Bref, c'est un film à voir !

22:09 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 04 août 2018

Ma Reum

A priori, c'est le genre de comédie française que j'évite. Mais c'est réalisé par Frédéric Quiring, dont j'ai plutôt aimé Sales Gosses, l'an dernier. Et puis il y a Audrey Lamy, déjà épatante dans CoeXister. Si l'on ajoute à cela le sujet (le harcèlement à l'école), cela fait une brochette d'atouts qui incitent à tenter l'expérience.

Autant le dire tout de suite : ce film n'apporte pas de grandes réponses au problème du harcèlement. Il en pointe les enjeux, mais de manière extrêmement caricaturale. C'est d'ailleurs un peu pour cela que les gens vont voir ce film : profiter d'une comédie facile (et pas longue : à peine plus d'1h20).

L'entrain d'Audrey Lamy compte pour beaucoup. Certes, on lui en fait faire trop dans la scène se déroulant à l'entrée de l'école (avec ces grimaces qui la rabaissent au niveau des gamins harceleurs), mais, quand elle commence à se venger, c'est jouissif. On nous fait bien mariner avant de nous faire savourer la première mesure de rétorsion de la mère-poule. Je ne vais pas trop en dire, mais sachez que, si vous avez vu La Couleur des sentiments, vous savez qu'il faut se méfier des pâtisseries...

Normalement, cela n'aurait pas dû aller plus loin. Mais Frédéric Quiring a choisi de pousser la caricature au point extrême. Pour cela, il faut une professeure des écoles un peu idiote et complaisante... et que l'intervention de la police ne mette pas fin à ces gamineries.

S'ajoute à cela la personnalité des harceleurs : il y a l'obèse chéri par sa mère, l'apprenti-pianiste issu de la haute bourgeoisie et le sportif crétin (un basketteur... on n'a hélas pas osé en faire un footeux). Ce sont plus des collégiens que des élèves du primaire, même si l'on précise que l'un d'entre eux a redoublé deux fois (chose qui n'arrive plus en France depuis des années, la politique en la matière étant de faire systématiquement passer tout le monde en classe supérieure, y compris ceux qui ne savent pas lire-écrire-compter).

On le voit, il ne faut chercher dans ce film une puissante étude sociologique. Néanmoins, dans la deuxième partie de l'histoire, quand les choses dérapent vraiment, on prend son pied. Quant à la conclusion, elle s'écarte un peu du politiquement correct de circonstance : les protagonistes ne finissent pas tous bons amis... et le fils harcelé donne une belle leçon à tout le monde.

15:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 03 août 2018

Mission : impossible - Fallout

Trois ans après le brillant Rogue Nation, le James Bond américain est de retour, notamment en France, pour un nouvel épisode survitaminé des aventures d'Ethan Hunt et de sa petite équipe.

Ce n'est pas le début qui en met plein la vue. On a pris le temps de poser l'histoire. Cette longue introduction comprend néanmoins la séquence la plus futée du film (avec celle de l'échange du prisonnier, plus tard) : celle de l'hôpital, vraiment bien mise en scène. Le séjour à Paris donne lieu à plusieurs poursuites. La principale (en automobile et à moto) permet de découvrir la capitale française sous certains angles. Au niveau du savoir-faire, je n'ai pas été particulièrement impressionné. C'est du bon boulot, mais j'ai déjà vu mieux, par exemple dans Baby Driver, Taken 3 ou encore Agents très spéciaux.

Si l'on a soigné les scènes d'action, on s'est un peu relâché au niveau du scénario. Globalement, on s'est ingénié à multiplier les tromperies. Dans le détail, c'est moins convaincant. Je reste dubitatif sur la manière dont s'achève le saut en parachute sur Paris. Je pense aussi que la façon dont Hunt remplace le prétendu John Lark et sa participation à l'évasion d'un personnage ne sont pas réalistes. On nous demande un peu trop souvent de laisser les neurones au vestiaire... par exemple quand la présence d'un homme cagoulé à côté de Hunt, au volant d'une voiture, ne provoque aucune réaction de la part des véhicules de police qu'ils croisent... On sourira aussi au sprint de 4-5 kilomètres que mène le héros sur les toits de Paris...

Fort heureusement, les prises de vue sont superbes, à Paris, à Londres (certes moins jolie) et dans les montagnes néo-zélandaises du Cachemire. Cela nous mène à la partie la plus exaltante du film, celle qui fait intervenir les hélicoptères. Là, c'est très bon, même si la conclusion de l'histoire abuse du juste-à-temps.

Au niveau des personnages, j'ai deux regrets. Le premier est la place moindre réservée à Ilsa (Rebecca Ferguson... mmm) par rapport au précédent opus. Ce n'est pas lié qu'à son charme. Hunt est à nouveau le mâle dominant à l'écran et dans l'intrigue, alors qu'auparavant, on semblait se diriger vers un duo. Le second regret est lié à l'identité du "méchant", que les spectateurs non dépourvus de neurones démasqueront très rapidement...

Bref, c'est du bon spectacle (avec, dans la v.o. sous-titrée quelques répliques de Cruise en français !), mais le scénario pêche par trop de facilités.

16:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 31 juillet 2018

Hôtel Artemis

Dans un futur proche, en Californie, la mystérieuse Jean Thomas (Jodie Foster) propose des services très spéciaux aux criminels : un centre de soin inconnu de la police et qui, accessoirement, peut aussi servir de planque. Attention toutefois, la dame a des règles : elle n'aide ni les pédophiles ni les terroristes, exige que ses "clients" (forcément inscrits à l'avance) laissent leurs armes à l'entrée et ne fomentent pas de troubles à l'intérieur.

Ce polar d'anticipation s'appuie sur des innovations de notre temps (le robot-chirurgien, les implants corporels, les imprimantes 3D...), imaginant leur perfectionnement et leur utilisation par des criminels. Les effets spéciaux, la photographie et les décors donnent de la crédibilité à cet habillage.

La première partie du film est assez prenante. On découvre cet univers et son fonctionnement. J'ai cependant un problème avec l'interprétation de Jodie Foster, actrice que j'aime beaucoup au demeurant. Elle a construit un personnage agoraphobe et altruiste, tenaillé par son passé. C'est un peu cliché... et je pense qu'une actrice comme Linda Hunt (qui a sans doute servi de modèle à l'un des personnages des Indestructibles) aurait été plus à sa place dans le rôle.

De surcroît, les dialogues ne sont pas déments. La distribution a beau être de qualité, les relations entre les différents criminels sont mises en scène à la hache et l'on peut très souvent prédire comment cela va tourner. Néanmoins, dans la dernière partie, le film regagne en intensité... parce que cela s'anime. C'est l'occasion de voir Sofia Boutella dans ses œuvres. (Souvenir attendri de Kingsman...)

Ce n'est pas un très bon film, mais c'est du travail correct, pour amateurs du genre, un jour de canicule.

13:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 27 juillet 2018

Hôtel Transylvanie 3

Moins de trois ans après le second volet de ses aventures, la famille (élargie) de monstres part en vacances, sur un paquebot. Le scénario mêle les références aux films catastrophe, à la science-fiction... et à la série La Croisière s'amuse, dont le titre original est The Love Boat.

Pour Drac, c'est en effet un peu "le bateau de l'amour", puisque celui qui n'a pas touché (bibliquement) un être de sexe féminin depuis une bonne centaine d'années va ressentir à nouveau le fameux "zing". Dans une séquence cocasse (bien qu'exagérée) du début, on voit d'ailleurs le "jeune" grand-père partir en quête de l'amour sur un site de rencontres, à l'aide d'un ordiphone dont la marque rappellera à tous les spectateurs quelle entreprise produit le film...

Sur le navire, j'ai trouvé réussies les scènes qui montrent le comte retrouver l'entrain de sa jeunesse... et varier ses tenues vestimentaires. Dans un genre approchant, pépé Dracula (l'arrière-grand-père, donc) prouve que, malgré son grand âge, il sait kiffer la life en maillot de bain, en compagnie de sorcières aguicheuses. Le réalisateur a visiblement pris beaucoup de plaisir à mettre en scène (à travers plusieurs personnages) une vieillesse décrépite sur le plan physique, mais pleine de vitalité intérieure...

Je suis moins convaincu par les personnages plus jeunes. Si j'aime toujours autant Mavis (la fille du comte), le gendre ne m'agace pas moins que dans les épisodes précédents. Le pire est atteint dans l'avant-dernière (et loooongue) séquence, celle de la "battle de DJ", une horreur pour mes tympans. D'ailleurs, de manière générale, je trouve qu'il y a trop de musique dans ce film, et pas forcément de la bonne.

Fort heureusement, l'animation, sans être éblouissante sur le plan formel, regorge d'inventions. On a visiblement beaucoup travaillé l'expression des visages et les corps en mouvement. Il y a aussi ces nombreux traits d'humour, comme la liberté retrouvée des parents loups-garous, l'apparition d'étranges moustaches sur un masque servant de porte secrète ou encore les effets secondaires de l'ingestion d'ail par les vampires...

Ne boudons pas notre plaisir. On passe un bon moment. Même si ce n'est pas aussi drôle que Les Indestructibles 2, c'est l'un des films à voir cet été.

11:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 26 juillet 2018

Une Pluie sans fin

On est en Asie de l'Est. Il pleut beaucoup. De jeunes femmes se font tuer, dans des conditions horribles. La police ne semble pas très efficace. Un enquêteur va nouer une relation avec une prostituée. Tous ces éléments rappellent Memories of murder, un excellent polar sud-coréen qui a été beaucoup copié, en Extrême-Orient comme en Occident.

Le réalisateur-scénariste Dong Yue situe son intrigue principalement en 1997, à la veille de la rétrocession de Hong Kong à la Chine (par le Royaume-Uni). Les protagonistes vivent dans une ville industrielle du sud du pays, à proximité de la colonie britannique. C'est l'un des intérêts du film que de proposer ce portrait social, centré sur des gens modestes. Sur le plan politique, on a une mise en scène ironique de la propagande ouvrière, lors de la séquence de remise des récompenses.

Cependant, je n'ai pas été emballé. Les ressemblances avec l'oeuvre sud-coréenne sont trop nombreuses ; elles m'ont un peu gâché le plaisir de la découverte, d'autant que j'ai revu Memories of murder l'an dernier. De plus, Dong Yue n'a pas la maîtrise de Joon Ho-Bong. Il y a trop de longueurs. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de voir cette pluie tomber. Le Coréen l'avait mieux intégrée à son intrigue. Ceci dit, la résolution de l'enquête policière ne manque pas d'habileté, avec un joli pied-de-nez scénaristique.

Et puis je trouve le style parfois trop appuyé. Les maladresses du personnage principal sont trop accentuées à mon goût. On sent venir à des kilomètres qu'il va perdre son ami, son emploi et son amour. Certaines scènes sont de surcroît surjouées, alors que d'autres sont beaucoup plus subtiles. C'est un premier film qui n'est pas sans talent, mais qui aurait gagné à être un peu resserré.

12:37 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 24 juillet 2018

Ant-Man et la Guêpe

Trois ans après le premier opus, revoilà le plus petit super-héros de l'univers Marvel... dont on prend bien la peine de nous dire qu'il a vécu des trucs depuis, dans l'un des Captain America... Eh, oui ! Disney incite les spectateurs à se "fader" tous les films sortis ces dernières années. D'ailleurs, la première scène post-générique ne peut se comprendre que si l'on a vu le récent Avengers - Infinity War...

Je n'avais pas été particulièrement emballé par le premier film. Là, je trouve qu'on a droit à un meilleur produit. Le héros est toujours cet adulescent un peu crétin, mais c'est beaucoup mieux assumé, avec pas mal d'humour et d'autodérision. La relation père-fille contribue aussi à crédibiliser le personnage principal.

J'ai retrouvé avec plaisir Evangeline Lilly (mmm...) et Michael Pena, accompagné de quelques collègues qui ne sont pas des lumières. La cahier des charges va être tenu : alterner les scènes d'action, parfois bluffantes, avec les moments de comédie, s'appuyant sur des situations parfois très improbables...

J'ai été ravi par la première séquence de bagarre, qui voit la Guêpe corriger une bande de voyous. Les acteurs ont de très bonnes doublures pour les combats... et, comme ils sont masqués durant ces scènes, cela passe sans problème à l'écran.

L'une des principales sources de gag est la transformation des humains et des objets, qui peuvent (ou pas...) brusquement changer de taille, devant petits, très petits, infiniment petits... ou exagérément grands. Ainsi, un costume de super-héros peut se cacher dans le socle d'une statuette et un imposant immeuble se transformer en valise à roulettes !

Evidemment, il faut une bonne dose d'indulgence pour croire à toutes ces péripéties, mais on est là pour se détendre. Le contrat est rempli.

22:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 23 juillet 2018

Fleuve noir

L'intrigue est inspirée d'un polar israélien. L'enquête policière va tourner autour de la disparition d'un adolescent, croisée avec un trafic de drogue auquel sont mêlés des lycéens. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'on découvre le commandant Visconti, interrogeant "virilement" une personne dont on finit par découvrir qu'elle est liée à lui.

Le début m'a donc mis dans de bonnes dispositions. Hélas, très vite, les défauts du personnage de Visconti deviennent apparents. Je sais bien que Vincent Cassel a remplacé Gérard Depardieu au pied levé, mais, franchement, il en fait des tonnes. Entre sa démarche de guingois, ses cheveux crasseux et sa dépendance à l'alcool (sans oublier le col d'une de ses chemises, visiblement élimé... on a eu le souci du détail), on ne peut pas dire que le portrait témoigne d'une grande subtilité. De plus, Cassel surjoue la brusquerie. Le pire est atteint dans les dialogues avec Sandrine Kiberlain (pourtant très bonne). Ça ne colle pas, en particulier lors d'une improbable scène d'appartement, que je me garderai bien de décrire.

Face à lui, plusieurs actrices "assurent". Je pense bien entendu à Sandrine Kiberlain. Quand on a vu l'intégralité du film, on ne peut que saluer son numéro. Dans des seconds rôles, on remarque Elodie Bouchez (ah, La Vie rêvée des anges...) et Hafsia Herzi (vue il y a trois ans dans Par accident). Du côté des messieurs, Charles Berling, Jérôme Pouly et Romain Duris (vu cette année dans Dans la brume) s'en sortent bien.

Concernant ce dernier, on remarque qu'il incarne un personnage trouble, un prof de lycée frustré par une vie quotidienne peu enthousiasmante, lui qui se voulait écrivain. On lui a fait une gueule de mec louche, qui ressemble à celle du harceleur dans le récent Paranoïa :

L'intrigue est assez complexe... et terriblement sombre, dégueulasse même, par moments. On nous réserve quelques surprises. L'enquête va explorer plusieurs pistes, avant que la vérité (?) ne se fasse jour, à la toute fin, à l'issue d'un entretien qui dévoile une nouvelle facette de l'un des personnages principaux.

16:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 22 juillet 2018

Parvana

Produit par Angelina Jolie, ce film d'animation est adapté d'un roman, mais s'inspire de la situation des femmes et des filles en Afghanistan, sous le régime des talibans. L'héroïne Parvana est la troisième des quatre enfants d'un couple composé d'un instituteur ancien combattant (unijambiste) et d'une mère au foyer qui fut écrivain.

J'ai apprécié qu'on ne fasse pas de la gamine une enfant-modèle. Elle a un sacré caractère, fait preuve d'insolence (et même d'audace)... ce qui va lui être très utile dans sa situation. Les femmes n'ont pas le droit de sortir sans être accompagnées d'un homme "responsable" (époux, père, fils adolescent). De surcroît, la famille de l'héroïne n'est pas bien vue de certains nervis islamo-fascistes, qui se croient tout permis.

C'est donc une histoire grave, comportant des épisodes particulièrement sombres. Elle est illuminée par les moments de conte. Le père puis la fille narrent de mystérieuses légendes, dont celle du garçon qui veut libérer son village des monstres qui l'oppriment. (Notez la mise en abyme.) Nous allons donc suivre, alternativement, les aventures de Parvana dans le monde réel et celles de Souleymane dans le conte.

Visuellement, c'est assez joli, avec deux styles en présence : un, classique et léché, pour les aventures du monde réel, l'autre, de l'ordre de l'imagerie, pour les aventures du conte. On n'est pas très loin des œuvres de Michel Ocelot comme Ivan Tsarevitch ou Azur et Asmar. J'ajoute que la réalisatrice Nora Twomey est la co-autrice de Brendan et le secret de Kells, sorti en 2009.

Même si je trouve que, dans la première partie, le mélo et le pathos sont trop présents, le film prend petit à petit de l'ampleur et ne se limite pas à une œuvre de dénonciation unilatérale. C'est au final assez nuancé.

17:23 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 21 juillet 2018

Paul Sanchez est revenu !

Cette comédie gendarmesque s'inspire de l'affaire Dupont de Ligonnès qui a défrayé la chronique au début des années 2010. L'histoire tourne autour de deux personnages principaux : le criminel Paul Sanchez (Laurent Lafitte, impeccable) et la gendarme Marion (Zita Hanrot, vue notamment dans Fatima et K.O.)

Lafitte incarne avec talent un mec en cavale, qu'on sent très perturbé psychologiquement. En face, la brigade de gendarmerie, sans être aussi caricaturale que le poste de police de Taxi 5, est dépeinte de manière caustique. A mesure que l'intrigue progresse, le ridicule s'accroît.

Je ne peux pas en dire trop mais, au bout de 40 minutes, j'avais compris qu'il y avait anguille sous roche. Plusieurs indices sont disséminés dans la première partie du film, avant le retournement. Je recommande d'être attentif aux photographies et aux personnes qui viennent à la brigade.

La réalisation est propre, avec notamment de superbes plans (pris) du Rocher de Roquebrune (dans le Var).

Cette petite satire se moque de l'aveuglement des gendarmes, du souci de faire carrière et de l'emballement médiatique. (Le journaliste local à la recherche du scoop du siècle est incarné par Idir Chender, qu'on a pu voir dans Carbone et Opération Beyrouth.) C'est aussi, de manière indirecte, un film sur le mal de vivre dans la société contemporaine. Plusieurs personnages sont au bord du gouffre, mais, hélas, la réalisatrice n'a pas assez creusé cet aspect.

Je me dois aussi de signaler quelques facilités scénaristiques. Ce n'est pas la comédie du siècle, mais elle fait passer un bon moment.

11:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 20 juillet 2018

The Guilty

Ce petit film de genre danois est à rapprocher de Buried, sorti en 2010. Pendant 1h30, l'action se déroule en un lieu unique (ici deux salles du centre d'appel de Police secours). A l'écran, on ne voit pratiquement qu'un personnage, Asger Holm (Jakob Cedergren, excellent). C'est un policier de terrain qui, pour une raison que l'on ignore (au début), a été envoyé dans une sorte de purgatoire. Quelques collègues évoluent autour de lui mais c'est son visage et le haut de son corps que les caméras choisissent de filmer, sous une multitude d'angles.

On commence par découvrir le travail ingrat de télé-opérateur de la police. Il doit sélectionner les appels en fonction de leur sérieux, du degré de gravité de l'affaire et transmettre quelques informations de base à un autre central téléphonique, qui envoie les officiers sur le terrain.

On nous montre un policier intelligent, soucieux de bien faire, qui connaît le terrain et (un peu) la psychologie humaine. Ainsi, il finit par déduire qu'un de ses interlocuteurs est en fait le client d'une prostituée. La situation devient plus grave à partir du moment où il a une femme éplorée au téléphone. On comprend assez vite qu'elle se trouve dans une voiture, en compagnie de son ravisseur. Je n'en dirai pas plus, pour laisser le plaisir de la découverte.

La suite décrit les efforts (multi)téléphoniques déployés par Asger pour tenter de résoudre, de sa chaise, ce cas délicat. Mais on ne connaît pas tout le contexte, au départ... tout comme on ignore le motif de la sanction qui frappe le héros. Cela va-t-il interférer avec cette histoire ? Suspens...

Cela ne va pas révolutionner le genre cinématographique, mais c'est un film habile, bien réalisé et très bien interprété.

17:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 19 juillet 2018

Dogman

Contrairement aux critiques, j'avais plutôt bien aimé le précédent film de Matteo Garrone, Tale of Tales. Au merveilleux et à la féérie de celui-ci succède l'hyper-réalisme d'une histoire inspirée d'un fait divers qui s'est déroulé il y a une trentaine d'années.

Marcello est le toiletteur pour chien d'une petite ville de la banlieue romaine. C'est un petit homme malingre, sympathique et craintif, qui a tout fait pour s'intégrer à la communauté locale. Il a quelques passions. Au quotidien, il s'occupe de chiens très divers, avec un incontestable savoir-faire. Chaque semaine, il retrouve ses amis pour un match de football. Certains week-ends, il voit sa fille (dont son ex-femme a la garde), à laquelle il essaie de faire partager son amour de la plongée, activité qu'il pratique au moins une fois par an, à l'occasion de ses vacances.

Pour arrondir ses fins de mois, il s'est accoquiné à des types louches... et il s'est mis à fréquenter une petite brute locale, Simoncino, un sale type qui croit que tout lui est dû. M Garrone met en scène de manière habile une sorte de dialectique du maître et de l'esclave. Il essaie de nous faire comprendre que le dominant et le dominé ont besoin l'un de l'autre. Mais, grosso modo, Marcello est quand même le souffre-douleur de Simoncino. Les deux acteurs (Marcello Fonte et Edoardo Pesce) sont épatants.

Le soin des chiens donne lieu à de très belles scènes, souvent comiques. L'acteur principal a visiblement pris quelques leçons, notamment pour inciter l'agressif staffordshire à se laisser laver. Le dogue allemand que l'on voit plus tard est plus docile, mais c'est lui qui décide de quelle patte le toiletteur doit tailler les griffes ! Le moment le plus drôle se situe vers la fin, lorsque Marcello masse un bouledogue, qui se tient bien droit sur la table, poussant des grognements de contentement ! Au quotidien, le héros partage la vie d'un autre chien, qui commande un peu à la maison.

Voilà, le tableau est planté. C'est Simoncino qui va dérégler la petite vie rangée de Marcello. Celui-ci est souvent obligé d'aller dans son sens, mais l'on s'aperçoit qu'à l'occasion, il lui vient en aide, de sa propre initiative. Il lui sauve même la mise à plusieurs reprises. Mais le doux agneau va subir une transformation, pendant son séjour en prison.

Cela donne un excellent film, souvent dur, mais très bien mis en scène et formidablement interprété.

13:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 18 juillet 2018

The Strange Ones

Un petit engouement cinéphilique a accompagné la sortie de ce film étrange, un mini road-movie mâtiné de puzzle scénaristique, autour d'un duo composé d'un jeune homme et d'un préadolescent qui prétend s'appeler Jeremiah.

Autant le dire tout de suite : pour un spectateur attentif, habitué aux scénarios elliptiques, il n'y a quasiment pas de suspens. On comprend très vite que les deux protagonistes ne sont pas frères et l'on sait sans l'ombre d'un doute qui a fait quoi là où s'est produit le drame, même si la scène intégrale ne nous est montrée qu'à la fin.

Entre les deux, on a droit à beaucoup de mystères et de sous-entendus, par l'intermédiaire de retours en arrière et de scènes oniriques. S'ajoute à cela la découverte d'une Amérique rurale forestière, assez intéressante. Ce sont finalement les étapes de la fuite du duo qui retiennent le plus l'attention, jusqu'à ce que le doute s'installe...

ATTENTION !

LA SUITE

DÉVOILE

DES ÉLÉMENTS

CLÉS DE

L'INTRIGUE !

Le premier élément sous-jacent qui finit par émerger est le sentiment homosexuel. Jeremiah/Sam est attiré par le jeune homme. Ce n'est ni une figure paternelle de substitution ni une sorte de grand frère. On comprend pourquoi le garçon fait capoter le début d'idylle entre Nick (Alex Pettyfer, vu il y a deux ans dans Elvis & Nixon) et la tenancière du motel, qui était prête à les laisser rester gratuitement. On comprend aussi pourquoi les avances faites par une amie au préadolescent provoquent de la gêne en lui.

Le deuxième élément est lié à la réalité de ce que l'on voit. Comme Jeremiah/Sam fait de moins en moins la distinction entre ses rêves et la réalité, on en vient à douter du déroulement de certaines scènes... et même de la présence de Nick, peut-être fantasmée. Ce sont les dialogues qui m'ont amené à cette conclusion : à la fin, le directeur du centre de réinsertion des jeunes tient à Sam le même discours (mot pour mot) que celui que lui a tenu Nick dans le diner, dans la première partie de l'histoire. De plus, la présence d'un ou deux plans quasiment identiques se déroulant dans le camp de jeunes, mais à deux moments différents, m'incite à penser que certaines scènes du camp sont fantasmées, d'autres bien réelles, les ayant inspirées... mais nous étant montrées après.

Ce court film (1h20) m'a donc plus intéressé sur le plan de sa structure que par son contenu, sans réelle surprise.

11:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 17 juillet 2018

Sicilian Ghost Story

Cette histoire de fantôme(s) sicilien(s) se déroule à une époque où n'existaient pas les téléphones portables. Au vu des modèles de voiture, on se situe à la fin du XXe siècle. A la fin du film, on apprend que l'intrigue un brin fantastique est inspirée de faits réels. Je laisse à chacun découvrir pourquoi.

C'est d'abord une histoire d'amour balbutiante, intense et parfois un peu puérile, entre deux adolescents issus de milieux différents. Ils sont magnifiquement interprétés par deux inconnus, Gaetano Fernandez et surtout la jeune Julia Jedlikowska, une révélation à surveiller.

Comme on est en Sicile, il faut faire attention au regard des autres, dans cette petite ville où il se passe de drôles de choses. La campagne n'est pas loin, avec cette forêt où circule un chien agressif, ce lac de retenue où viennent s'abreuver des bêtes et cette cave creusée dans le rocher où niche une chouette, dont le petit cri est le signe qu'il se passe quelque chose d'inhabituel.

L'héroïne Luna est en pleine rébellion. Elle ne supporte plus sa mère ni l'école, ni la plupart des habitants du coin. Elle confie ses espoirs à un journal intime dessiné, que sa mère cherche à lire. Tombée amoureuse du sensible Giuseppe, elle lui a écrit une mystérieuse et longue lettre, qui va jouer un rôle dans cette histoire. En plus de tout cela, Luna rêve... et ses rêves interfèrent avec la réalité.

C'est le moment de dire quelques mots de la réalisation, que je trouve éblouissante. Quasiment chaque scène est construite de manière à ce qu'on ne puisse deviner, à son début, comment elle va tourner. Les plans sont très élaborés et la photographie superbe. Les réalisateurs (Fabio Grassadonia et Antonio Piazza) ont voulu donner une coloration fantastique (voire merveilleuse) à des scènes en apparences anodines.

Là dessus se greffe l'activité de la Mafia. Ce quotidien sordide rattrape les amoureux, qui n'ont d'autre ressource que de se réfugier dans l'imaginaire, le fantasme... voire le surnaturel.

C'est une très agréable découverte. Le film est en fin de parcours mais, si vous avez l'occasion de le voir, franchement, n'hésitez pas.

12:11 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 15 juillet 2018

Paranoïa

On a beaucoup parlé du dernier film de Steven Soderbergh en raison du recours aux iPhones (trois au total) pour le tournage (un drone ayant été utilisé pour les vues aériennes de l'hôpital). Mais c'est surtout par son scénario habile et la qualité de l'interprétation que ce long-métrage se distingue.

Plusieurs thématiques sont entremêlées : la solitude urbaine contemporaine, le harcèlement (sous différentes formes), l'escroquerie à l'assurance, l'intolérance et la manipulation.

La première partie de l'histoire nous invite à nous interroger sur deux points. L'héroïne (interprétée par Claire Foy, impeccable) est-elle réellement harcelée ou bien perd-elle la tête ? Y a-t-il un complot à l'oeuvre, dont elle serait l'une des victimes ? Le tout se corse quand il semble qu'un tueur en série traîne dans les parages...

Au niveau visuel, le recours au téléphone est propice à l'introduction d'angles de prises de vue étranges, avec déformation de l'arrière-plan. Cela cadre parfaitement avec l'histoire. Mais, quand il s'agit de filmer une scène de face, en plein cadre, on voit les limites de l'appareil. Sur un grand écran, on perçoit le manque de finesse des contrastes et la faiblesse de profondeur du champ.

La seconde partie se déroule souvent dans la "pièce bleue", avec des confrontations psychologiques entre deux personnages. On comprend que le rapport de force peut s'inverser et qu'à manipulateur existe manipulateur et demi. On retrouve un peu le style d'Effets secondaires, l'un des précédents films de Soderbergh. Celui-ci nous réserve des surprises jusqu'à la fin, dans ce qui constitue pour moi un très bon thriller.

10:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 14 juillet 2018

Una Questione privata

Le dernier film des frères Taviani a pour cadre la fin de la période fasciste, pendant la Seconde guerre mondiale. Il prétend mêler réflexion historique et questionnement amoureux, le principal personnage féminin hésitant entre deux hommes, provoquant chez l'un d'entre eux un cruel dilemme : se réjouir de l'arrestation de son rival ou se porter à son secours.

La facilité aurait consisté à opposer deux prétendants aux orientations politiques opposées : un fasciste et un antifasciste. Tel n'est pas le cas ici, puisque les deux hommes, amis d'enfance, se sont engagés dans les partisans (résistants antifascistes, qui luttent contre la République de Salo, Etat fantoche porté par les nazis, qui ont envahi la péninsule).

Deux périodes se croisent dans le film : l'année 1943, avant la (première) chute de Mussolini, où semble régner l'insouciance, dans un milieu bourgeois ; l'année 1944, celle de la lutte. Et là, les clichés abondent. Les scènes du souvenir, montrant le trio amoureux, sont vues et revues. Mais le pire est atteint dans les scènes d'affrontement de 1944, mal jouées. En fait, les acteurs sont mal dirigés. On le voit aussi quand le héros repasse clandestinement par son village natal et croise ses parents, qui transportent du bois. Cette scène, censée être émouvante, sombre dans le ridicule.

Du coup, on se désintéresse un peu de l'intrigue amoureuse. La jeune femme n'apparaît pas très sympathique. Seul le personnage de Milton (le prétendant intellectuel, évincé par son ami plus sportif) est un peu étoffé. On a su montrer son évolution, mais la prestation de l'acteur ne m'a guère convaincu.

Le film gagne en intensité et en complexité quand le camp fasciste est filmé de l'intérieur. Mais cela fait bien peu pour ce qui reste une ébauche, un brouillon de film qu'il aurait fallu retravailler.

13:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 13 juillet 2018

Hedy Lamarr : from extase to wifi

C'est un documentaire dont j'attendais impatiemment l'arrivée à Rodez. Il est consacré à une actrice hollywoodienne qui fut célèbre en son temps et qui incarna la brune "glamour" voire la tentatrice dans des productions destinées au grand public. Par contre, on ignore en général qu'elle s'intéressait à la technologie et qu'on lui doit sans doute une invention révolutionnaire.

Le documentaire commence par revenir sur la jeunesse de celle qui s'appelait Hedwig Kiesler. Cette Autrichienne est née dans un milieu privilégié (son père était banquier) et, contrairement à la majorité des jeunes femmes de son époque, a bénéficié d'une assez grande liberté. La relation avec le père était forte. Celui-ci était féru d'inventions. il semble avoir communiqué sa passion à sa fille, qui s'amusait à démonter des jouets pour en comprendre le fonctionnement.

A l'écran, on alterne les témoignages de proches, les images d'archives et les documents divers (dont une entrevue oubliée de l'actrice, devenue âgée). C'est l'occasion de (re)découvrir l'Autriche de l'Entre-deux-guerres, avant que les nazis ne mettent la main dessus. Au départ, la jeune femme, issue d'une famille juive convertie au catholicisme, ne voit pas le danger. Elle continue à fréquenter les élites... mais va vite comprendre qu'il vaut mieux prendre le large.

Sa carrière cinématographique commence en Autriche, sous le parfum du scandale. Extase est le titre d'un film où, encore mineure, elle apparaît nue et simule un orgasme. Scandale dans le pays et dans sa famille... et même ailleurs puisque, lorsque la jeune femme faits ses débuts aux Etats-Unis, on lui impose de jouer vêtue...

On comprend assez vite que le joli minois cache un caractère d'acier. (Elle se qualifiait d'enfant terrible, en français dans le texte.) Bien que d'une grande beauté, l'actrice a dû provoquer la chance pour s'imposer... et se faire payer correctement par la production (la MGM, tenue Louis Mayer). La suite nous raconte donc le succès de l'actrice, ainsi que ses déboires sentimentaux.

La Seconde guerre mondiale conduit la vedette autrichienne pas encore naturalisée américaine à soutenir le moral des troupes yankees... et à réfléchir à une technique de guidage des torpilles ! C'est pour moi la principale révélation de ce documentaire. Même si l'actrice s'est appuyée sur le travail d'un musicien ingénieux, il est incontestable qu'elle a eu l'intuition du système de "saut de fréquence", qui, aujourd'hui encore, sert de base aux télécommunications modernes. A l'époque, le projet de l'actrice est traité par le dédain. Elle a pourtant déposé un brevet, qui ne lui a finalement rien rapporté...

La troisième partie est moins gaie. Elle montre le déclin de l'artiste, les difficultés de sa vie personnelle... et les dégâts de la chirurgie esthétique, dont elle fut l'une des premières utilisatrices. Au début, c'était discret, mais, à la fin, c'était horrible. J'ai pensé à Elizabeth Taylor, de la génération suivante, mais qui a connu une évolution assez proche.

Le film est un bel hommage à une femme ravissante et intelligente, qui a voulu vivre libre dans un monde de machos. Ce n'est pas un hasard s'il sort en 2018, produit par l'actrice Susan Sarandon.

mercredi, 11 juillet 2018

Skyscraper

Les spectateurs chinois aiment les blockbusters américains et les producteurs yankees ont très envie de pénétrer le marché du pays du milieu. On a donc décidé de produire une resucée de La Tour infernale, avec une distribution mixte, l'intrigue se déroulant à Hong Kong, dont presque toute la population est anglophone. (Les spectateurs les plus observateurs remarqueront que, lorsqu'une policière locale effectue une recherche internet, elle utilise Baidu, l'équivalent chinois de Google.)

La séquence introductive nous permet de comprendre dans quelles circonstances le héros Will Sawyer (Dwayne Johnson, au poil) a perdu l'une de ses jambes, un détail que personne ne peut ignorer vu l'impressionnante campagne promotionnelle dont a bénéficié ce film.

Une ellipse nous propulse ensuite dans ce qui pourrait être un futur proche, avec un tycoon (peut-être inspiré de Jack Ma ou de Robin Li) qui, à l'image des élites des cités italiennes médiévales, a envie de se faire construire la plus grande bite architecturale du monde. C'est évidemment bourré de technologie et impressionnant sur le plan visuel. (Aux cinéphiles, cela rappellera Mission : impossible - Protocole fantôme.)

Il convient d'être attentif aux scènes en apparence banales du début de l'intrigue hongkongaise : le héros y montre à son épouse comment débloquer son téléphone et, un peu plus tard, le milliardaire l'invite dans le "saint des saints" de sa tour, la pièce la plus extraordinaire... où se déroule, environ trois quarts d'heure plus tard, l'une des séquences les plus bluffantes de ce film.

Il faut lui reconnaître ces qualités : c'est un très bon film d'action, reposant sur des effets spéciaux particulièrement réussis... à tel point que, dans le générique de fin, la catégorie "digital artists" regroupe la majorité des effectifs.

Même si l'apologie lourdingue de la cellule familiale plombe un peu l'histoire (avec, de surcroît, une gamine qui passe beaucoup de temps à crier ou pleurer...), j'ai aimé suivre le héros dans ses aventures rocambolesques. La séquence de la grue de chantier est impressionnante... bien qu'en partie invraisemblable. Mais, pris dans le rythme, on se laisse porter. Plus forte encore (pour moi) est la séquence qui mène le héros aux éoliennes verticales, en longeant la paroi extérieure de la tour, à plusieurs centaines de mètres d'altitude. D. Johnson y fait montre de ses qualités athlétiques.

C'est bien foutu, pas hyper subtil, mais, en à peine plus d'1h30, dans une grande salle (avec du bon son), on passe un agréable moment.

14:27 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 10 juillet 2018

A la dérive

Attention, dès le début, on nous prévient : c'est inspiré d'une histoire vraie. A la base, je suis assez client des intrigues adaptées des aventures extraordinaires vécues par des gens a priori ordinaires. Ici, le contenu est fractionné en deux temporalités, qui alternent. Le présent est ce qui se passe après l'accident grave, survenu pendant la tempête. Ce n'est que dans le dernier quart du film qu'on voit le déroulement (spectaculaire) de cet accident, quand s'achève la seconde temporalité, qui part de la rencontre des deux héros.

Richard est un jeune loup de mer, musclé, barbu-mais-pas-trop, le sourire éclatant. Et il est tatoué, le gars. Et célibataire. Ça tombe bien, Tami la routarde des mers au physique de mannequin est en quête d'une histoire avec un mec disponible. On le voit à ses tétons qui pointent. Ils pointent sous ses robes, ses hauts, ses maillots de bain... c'est fou ce qu'elle a pu ranger comme fringues dans son petit sac à dos.

Mais ce n'est pas là qu'on a vu poindre les tétons pour la première fois. La scène d'ouverture montre la jeune femme en pleine galère, juste après le quasi-naufrage. Elle est en cabine, à moitié noyée. Ah, mince, la porte est coincée. Vite, elle se débarrasse de sa vareuse... et c'est là qu'on voit poindre les tétons.

Vous avez compris que le début ne m'a pas mis dans de bonnes dispositions. D'un côté, on a me semble-t-il hyper souligné la situation de la quasi-naufragée, de l'autre les retours en arrière nous proposent le début d'une histoire d'amour façon collection Harlequin. Et ces dialogues ! Richard finit quand même par lui dire : "J'ai traversé la moitié du globe pour te rencontrer." Trop romantique, le gars !

Cela devient intéressant quand le premier fil narratif (celui du présent) nous montre le couple dans la merde, au quotidien. Comme Richard est atrocement blessé, c'est Tami qui doit presque tout faire. C'est un bel hommage à une femme débrouillarde. L'actrice Shailene Woodley (qui incarna l'héroïne de Divergente) s'en sort bien.

Le film devient franchement poignant quand intervient un twist. Je ne peux pas trop en dire, mais sachez que l'accident ne s'est pas tout à fait déroulé comme on nous le laisse penser au début. On finit par comprendre et cela gagne en épaisseur. Du coup, même si, à la fin, on retrouve l'effet carte postale et les tétons qui pointent, je suis sorti de là plutôt satisfait.

23:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 09 juillet 2018

Champions

Cette comédie espagnole se déroule dans le milieu du basket-ball... entre autres. Le héros Marco (Javier Guttierez, excellent, tout comme dans La Isla minima) est un gros connard (au début). Il est l'entraîneur-adjoint d'une équipe de première division et ambitionne de devenir le numéro 1. C'est un perfectionniste, avide de reconnaissance, qui n'a pas eu la carrière de joueur qu'il espérait, en raison (croit-il) de sa petite taille. Il est cassant, arrogant voire méprisant et vient de rompre avec sa superbe épouse... pour retourner habiter chez sa mère. Voilà la situation de départ, un brin caricaturale.

Marco finit par péter les plombs et risque de tout perdre, définitivement, à cause de sa propension à "contourner" les règles, quelles qu'elles soient. A l'initiative d'une juge, il "hérite" d'un travail d'intérêt général qu'on pense être dans ses cordes : entraîner pendant trois mois une équipe de handicapés mentaux et les faire participer au championnat spécialisé. La tâche ne s'annonce pas aisée. Pour l'ambiance, on n'est pas très loin de Rasta Rockett et The Full Monty.

Pour l'entraîneur pointu, la découverte de sa nouvelle équipe est un choc culturel, pas uniquement en raison du niveau de ses joueurs. Là, on nous balance une brouette de clichés : ils sont moches, certains sales, ne comprennent pas ce qu'on leur dit et agissent souvent de manière totalement irrationnelle. On rit des situations cocasses, mais les handicapés vont rapidement acquérir de la dignité aux yeux des spectateurs. C'est l'une des forces de ce film que de parvenir à faire rire du handicap tout en montrant les personnages dans leur richesse individuelle... et leurs difficultés quotidiennes. De surcroît, dans le groupe, le plus handicapé est l'entraîneur, qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments ni à vaincre ses craintes profondes. Vous l'avez compris : à travers le parcours abracadabrantesque de cette équipe, c'est une leçon de morale qui nous est donnée.

On reçoit aussi une leçon de sport. Notons tout d'abord que les scènes de basket sont bien filmées... et que les handicapés vont finir par assez bien évoluer sur le terrain. Mais, surtout, on nous fait comprendre qu'au delà du match, c'est le plaisir de jouer ensemble, de former une équipe, qui compte. Même si certaines péripéties sont un peu téléphonées, j'ai apprécié cette comédie sans complexe, qui traite du vivre ensemble.

18:13 Publié dans Cinéma, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 08 juillet 2018

Mutafukaz

Sous ce titre mystérieux se cache l'adaptation d'une série de bandes dessinées de Guillaume Renard. Cela a déjà donné naissance à un court-métrage (Opération Blackhead), dont la substance est reprise dans l'une des premières séquences du film.

Pour le long-métrage, le réalisateur s'est appuyé sur une équipe japonaise (le coréalisateur a notamment travaillé sur Amer Béton), ce qui donne une coloration manga à sa bd de style "culture de rue". Le mélange est détonnant, puisque des personnages semblant sortis d'une production japonaise évoluent dans un Los Angeles de fiction, uniquement constitué de ghettos, dans un futur proche.

Le scénario est assez travaillé. L'histoire démarre sur une poursuite et une exécution, l'enjeu étant la récupération/sauvegarde d'un bébé. On va évidemment retrouver celui-ci des années plus tard. Il n'en a pas conscience au début, mais le jeune Lino est doté de super-pouvoirs, qui ne demandent qu'à s'exprimer. En attendant ce jour glorieux, il trime d'emploi précaire en emploi précaire, habite un appartement miteux et a pour meilleurs amis deux relous, l'un avec une tête en forme de crâne enflammé, l'autre habitant une caravane pourrie, adepte des plans foireux. Bref, c'est la lose.

Seul éclair de bonheur dans la vie de Lino, la présence dans le quartier d'une beauté fatale, une jeune femme mince, aux jambes longues, à la poitrine opulente, portant exclusivement des mini-jupes "ras-la-touffe". Et voilà le romantisme qui débarque dans cette histoire de crasse et de violence !

Pour la violence, on est servi. Ce n'est pas pour les marmots. Le film est plutôt destiné aux ados et aux adultes. Entre les gangs qui s'entretuent au moindre regard de travers, la police qui tire sans sommation et un mystérieux groupe crapuleux qui semble en vouloir au jeune homme, les sources d'ennuis pullulent dans le quartier.

On nous embarque dans une aventure folle, pleine de péripéties tragi-comiques. Si le dessin des personnages principaux est assez sommaire, il faut quand même signaler que les décors sont soignés. Les mouvements sont eux aussi réussis (même si parfois on a l'impression de se retrouver dans Ken le survivant), avec une grande variété de cadrages. Le réalisateur a visiblement mis du coeur à l'ouvrage.

Bien sûr, c'est très différent des Indestructibles 2 (destiné à un public familial), mais c'est une animation originale, souvent drôle, mettant en scène une violence déjantée qui n'est pas sans rappeler certains films de Quentin Tarantino.

14:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, bd, bande dessinée, bande-dessinée

samedi, 07 juillet 2018

Volontaire

Passée derrière la caméra, l'actrice Hélène Fillières (qui s'est réservé un petit rôle dans ce film) a placé son intrigue à l'école des commandos de la Marine française, en Bretagne. L'héroïne, Laure Baer (Diane Rouxel, vue il y a deux ans dans l'excellent Moka) n'a a priori rien d'une "fana mili". C'est la fille d'un couple d'intellectuels bobos (une actrice, superbement incarnée par Josiane Balasko, et sans doute un écrivain), en couple avec un charmant garçon. Elle a décroché un double master anglais-russe... et voilà qu'elle décide de s'engager dans l'armée.

On se dit que la frêle jeune femme, bien que charmante, risque d'en chier. En fait pas trop, au début, puisqu'elle a été recrutée sur ses compétences. Elle est donc chargée d'un travail administratif, sans avoir eu à passer la sélection physique. Elle se retrouve sous les ordres directs du directeur-adjoint de l'école, le mystérieux et inquiétant commandant Rivière (Lambert Wilson, marmoréen). Très vite, on sent qu'il y a comme un truc entre cet officier de carrière, pour qui l'armée est toute sa vie, et la civile à cent lieues de ses préoccupations, qui semble fascinée par cet univers nouveau pour elle.

C'est le coeur du problème... et ce n'est pas bien traité. On sent que l'héroïne est à la recherche d'un idéal masculin. Les hommes de son entourage sont des citadins conventionnels, le petit copain limite métrosexuel. La jeune Laure se sent attirée par des hommes plus physiques, plus intenses, mais pas bourrins. Le commandant semble incarner pour elle un modèle de virilité respectueuse. Mais la réalisatrice peine à faire passer l'évolution intérieure du personnage... tout comme son évolution physique d'ailleurs : alors que, dans la seconde partie, elle suit un entraînement très rigoureux, son corps ne subit aucun changement notable.

Le personnage du commandant conserve longtemps son caractère énigmatique. Il faut s'appuyer sur son vieux pote des bérets verts pour en savoir plus. De ce point de vue-là, Lambert Wilson fait le job. On se demande s'il considère "la miss" (surnom de l'héroïne) comme la fille qu'il aurait aimé avoir ou une version féminine, "moderne" et plus jeune de lui... ou bien une chance inespérée de connaître enfin le bonheur (lui qui, durant sa vie, a fait passer le devoir avant tout). Seule la fin nous permet de conclure.

Le film souffre de deux autres défauts. En dépit de ses efforts, l'actrice n'a pas le physique du rôle, compte tenu de ce qui se passe dans la seconde partie. Là, on est proche du conte de fées. J'ai aussi des doutes quant à la quasi-absence de réaction misogyne ou homophobe, y compris dans les chambrées. Cela fait un peu carte postale, même si les rares moments de groupe sont bien filmés. J'ai aussi apprécié la mise en scène des cérémonies militaires, avec leur symbolique et leurs rituels. Mais le film manque de chair.

14:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 06 juillet 2018

Les Indestructibles 2

Il a fallu près de quinze ans à Pixar et Brad Bird pour produire la suite des Indestructibles, une animation qui, à l'époque, m'avait paru un peu en-dessous par rapport aux films du même genre. Pour ce second volet, pas de doute, on a mis le paquet.

Le film mélange les genres espionnage et super-héros, avec une pincée de comédie familiale, le tout dans un cadre à la fois futuriste et vintage, si l'on s'en tient aux voitures et aux téléphones. La musique est jazzy, très entraînante. Elle a été composée par Michael Giacchino, que l'on pourrait considérer comme un pendant états-unien d'Alexandre Desplats. Il a le talent de créer des musiques diverses et entraînantes pour des productions destinées au grand public (récemment pour Jurassic World 2, La Planète des singes : suprématie et Rogue One).

On ne s'ennuie pas dans cette histoire d'environ deux heures. Le scénario fourmille de péripéties, mais surtout, l'intrigue est complètement dynamitée par le personnage du bébé, qui voit ses pouvoirs extraordinaires progressivement se révéler, à l'étonnement de son père, de son frère, de sa sœur...et d'une galerie de personnages plus ou moins bien intentionnés qui vont se frotter au bambin.

Celui-ci fait son apprentissage avec un raton-laveur goinfre et agressif, dans une séquence vraiment tordante. Le meilleur est à venir quand le bébé est confié aux soins d'une tatie, l'inénarrable Edna Mode, qui a les traits de l'actrice Linda Hunt (vue dans Prêt-à-porter de Robert Altman et dans la série NCIS Los Angeles) et la voix d'Amanda Lear (dans la version française) :

Le début nous montre la famille en pleine action, avant que Monsieur Indestructible ne soit contraint de retourner à la vie de père au foyer. Le voilà qui se consacre à la tâche ardue (et ingrate) du soin des enfants, entre un bébé hors du commun mais instable, un garçon pas doué en maths et une aînée en pleine crise d'adolescence. On sent que le vécu de Brad Bird a dû contribuer à la création des nombreuses situations cocasses dans lesquelles le père se trouve empêtré. C'est souvent hilarant.

A côté de cela, Madame Indestructible, alias Elastigirl, est engagée par un étrange milliardaire et sa géniale sœur pour lutter contre le crime. On se dit qu'il doit y avoir anguille sous roche... et on n'est pas détrompé par la suite. Cela donne du rythme à l'intrigue, une brochette de nouveaux super-héros venant pimenter le tout, avec, par dessus le marché, les enfants qui viennent au secours des parents.

J'ai passé un excellent moment. Dans la salle, petits et grands ont ri de bon cœur.

19:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 05 juillet 2018

Demi-soeurs

Trois demi-soeurs qui ne se connaissaient pas sont réunies par un notaire à l'occasion de la mort de leur père, un sacré coureur de jupons, qui leur laisse... un appartement. N'importe quel spectateur français de base fait immédiatement le lien avec Les Trois Frères, d'autant que la caractérisation des personnages principaux n'est pas sans rappeler le glorieux ancêtre.

Ainsi, l'une des trois soeurs, Lauren (incarnée par Alice David, vue notamment dans Babysitting), est une sorte d'intermittente du spectacle, qui peine à percer dans le milieu de la mode, tout comme Bernard Latour/Campan peinait à percer dans le monde audiovisuel.

La culture et la mode relieraient plutôt Lauren à Pascal Latour/Légitimus, mais je pense que celui-ci a davantage inspiré la présence de Salma (Sabrina Ouazani, resplendissante), autre exemple de personne issue des "minorités visibles" et qui a fait son petit trou dans la société française.

Le dernier membre du trio se trouve dans une sorte d'entre-deux. Lui comme elle semble appartenir à la bourgeoisie, mais connaît finalement une situation plus précaire que ce qu'il paraissait au départ. A Didier Latour/Bourdon correspond Olivia (Charlotte Gabris, pas mal dans un rôle difficile). A propos de celle-ci, on appréciera qu'on ait évité de nous resservir certains clichés sur les juifs.

Evidemment, les trois jeunes femmes (toutes ravissantes, bien entendu), que rien ne semblait rapprocher vont apprendre à se connaître et faire cause commune pour garder leur héritage, face à la famille légitime du défunt, qui ne supporte pas cette survivance successorale des fautes du passé.

C'est aussi intéressant pour la description du milieu dans lequel évolue chaque héroïne. On n'est certes pas au niveau d'une étude universitaire, mais on a droit à quelques scènes bien troussées sur la petite main du monde puant de la mode, la prof musulmane d'un établissement de banlieue et la petite fille juive modèle qui risque de passer à côté du bonheur.

Les trois actrices se sont données à fond et les dialogues sont plutôt bien écrits, avec plusieurs répliques particulièrement mordantes. (L'une d'entre elles fait allusion à Jean-Vincent Placé, dans un contexte que je laisse à chacun-e le plaisir de découvrir.)

Par contre la fin est convenue, trrrrrèèèèèès "politiquement correcte". Cela montre les limites de cette comédie, pas déshonorante du tout, mais qui n'atteint pas des sommets.

23:17 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 04 juillet 2018

Au Poste !

Quentin Dupieux est un cinéaste atypique et plutôt inventif. (Il n'a pas énormément de mérite à cela, tant la concurrence est faible en France dans ce domaine.) Il y a quelques années, le public cinéphile l'a découvert grâce à Rubber, sans doute son meilleur film jusqu'à aujourd'hui (ce qui m'autorise à renommer le réalisateur "Quentin Dupneu"...). Les suivants m'ont déçu, surtout Wrong Cops. Réalité était un peu mieux foutu, mais se perdait trop dans les jeux intellectuels.

Le cadre est évidemment un hommage à Garde à vue, le chef-d’œuvre de Claude Miller. Un commissaire gouailleur et roublard fait face à un témoin emprunté, affamé... et moustachu. Signalons tout de suite l'excellence du casting, avec, en tête d'affiche, un Benoît Poelvoorde en pleine forme et un Grégoire Ludig très bon. Deux caractères s'opposent... ou pas. Les deux hommes semblent pouvoir s'accorder.

Il est question d'un corps ensanglanté qu'on a retrouvé au pied de l'immeuble où habite Fugain, le témoin qui a appelé les secours... et oublié son fer-à-repasser à côté du cadavre. De surcroît, cette nuit-là, Fugain est sorti à sept reprises de l'appartement qu'il partage avec sa compagne somnambule. C'est du moins ce qu'affirme une voisine (interprétée par un homme que l'on voit ailleurs dans le film... cherchez bien !).

La suite est donc en partie constituée de retours en arrière, qui nous donnent la version du témoin. Que s'est-il donc passé les sept fois où, en pleine nuit, il a quitté son domicile, avant d'y revenir ? Le commissaire Buron prend sa déposition à la machine à écrire, relevant le moindre détail, pinaillant sur une formule... sans oublier de planifier ses loisirs dans le même temps.

Il va se passer de drôles de choses dans ce commissariat... et aussi en dehors, les retours en arrière ne se déroulant pas tout à fait comme on l'attend. Le non-sens prend parfois le dessus, jusqu'au retournement, que je me garderai bien de révéler.

Malheureusement, le film, parti sur de bonnes bases, ne trouve pas vraiment sa conclusion. Il s'achève de manière abrupte, décevante pour moi. Et puis, comme il dure à peine plus d'une heure, j'ai pris la peine de rester pendant le générique de fin. Dupneu Dupieux y remercie tous ceux qui ont permis la concrétisation de ce film... notamment Placid et Muzo (ceux de la période Arnal, je pense : le réalisateur y a peut-être puisé sa manière de détourner les codes).

Arrive enfin ce que tout cinéphile qui se respecte attend : la scène post-générique, susceptible d'apporter un éclairage supplémentaire à l'histoire. Je ne vais pas en dévoiler le contenu, mais sachez que le réalisateur tire la langue (de manière symbolique) à ses spectateurs.

Espèce d'enfoiré !

23:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 02 juillet 2018

How to talk to girls at parties

Le titre pourrait faire croire que l'on va voir une version britannique (et vintage) d'American Pie. Il n'en est rien, même si, de temps à autre, un petit côté cracra transgressif surgit à l'écran... ce qui n'est pas pour me déplaire.

L'action débute en 1977, en pleine émergence du mouvement punk. Cela ne suscite aucune nostalgie en moi, vu que, dans ma prime jeunesse, j'assimilais les punks à de gros sales qui passaient leur temps à gueuler et boire des bières... Beurk ! Au moins, ici, si l'on cherche à nous faire comprendre le besoin de révolte d'une jeunesse corsetée par la bien-pensance britannique, la dérision n'est pas loin et quelqu'un qui n'a pas vécu l'époque comprend à quel point c'était parfois bordélique.

Mais ce n'est pas un film punk. Il y a bien quelques séquences (plutôt musicales) qui se déroulent de manière punk, ou qui sont filmées de manière punk. Un autre style vient se mêler au premier : le psychédélique, qui permet notamment d'introduire le versant science-fiction de l'intrigue. Ceci dit, c'est parfois tellement barré que l'on se demande ce que les auteurs ont consommé avant de produire ce truc ! (Du réalisateur, John Cameron Mitchell, on a déjà pu voir le sulfureux Shortbus...)

Il est aussi question des premières amours, avec la formation d'un couple attachant. Au niveau du casting, c'est incontestablement Elle Fanning qui se détache. C'est presque scandaleux d'être aussi belle et bonne comédienne ! Elle retrouve l'une de ses comparses des Proies, Nicole Kidman, qui kiffe sa life en femme mûre anticonformiste... et avide de produire des chanteurs à succès.

En passant, on peut noter que presque tous les personnages féminins sont incarnés par des actrices au physique très avantageux. (Ah, ces tenues moulantes en plastique !...) On a été visiblement moins regardant sur le physique de leurs homologues masculins...

Je pense que vous avez compris que c'est du genre frappadingue. Cela part un peu dans tous les sens. C'est souvent drôle, de temps en temps émouvant et, à quelques occasions, sensuel, sans être vulgaire. Bref, c'est un ovni cinématographique dont je conseille la découverte.

22:25 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique

dimanche, 01 juillet 2018

Have a nice day

Ce film d'animation chinois est plutôt destiné aux adultes. L'intrigue se déroule dans une petite ville de province, plus ou moins contrôlée par des mafieux. Dans le lot, il y a quelques pieds nickelés, sans parler des francs-tireurs, individus sans véritables attaches, prêts à tout pour grappiller une parcelle de bonheur pognon.

C'est ce qui donne son côté noir à l'histoire. L'argent semble obséder nombre de personnages... en tout cas beaucoup plus que le respect de la loi ou l'accomplissement professonnel. On se croirait presque dans une petite ville américaine, ni pauvre ni riche, mais où les rêves des habitants se sont fracassés sur une réalité sordide. (L'un de ces rêves est mis en scène de manière comique, lorsque deux personnages voient l'avenir que pourrait leur offrir l'acquisition frauduleuse d'une grosse somme d'argent.)

Sur le plan formel, ce n'est pas une oeuvre virtuose. Elle ressemble d'ailleurs à beaucoup de productions de base américaines. En tout cas, elle est assez expressive et, dans la deuxième partie, devient un peu gore : la violence est le moyen privilégié par la majorité des protagonistes pour résoudre leurs problèmes.

Tous sont liés les uns aux autres, sans qu'ils en aient forcément conscience. Du jeune homme adepte des jeux vidéo (et voleur d'un sac d'argent) à la restauratrice copine d'un drôle de vieux type (qui, sous l'apparence d'un plouc, cache un fan de technologies), en passant par les petites mains du caïd local (qu'on appelle "Oncle Liu") et un tueur à gages boucher dans le "civil", tous connaissent quelqu'un qui connaît l'un des intervenants de l'histoire.

C'est donc dur mais parfois assez cocasse, comme lorsque le tueur est interrompu en pleine action par un coup de fil lui vantant des placements immobiliers. On est aussi surpris par les développements que prennent des événements en apparence complètement anecdotiques, comme cette rivalité sur la route, qui va finir en carnage (quasi) général.

Cela ne dure qu'1h15 et c'est un point de vue original sur la Chine contemporaine... point de vue que Pékin n'a pas apprécié, puisque le gouvernement chinois a tenté d'empêcher la diffusion du film à l'étranger.

19:47 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films