dimanche, 28 octobre 2012

Cirage de pompes

J'aurais plutôt dû titrer "Cirage d'escarpins". En effet, le numéro de cette semaine du Ruthénois consacre plus de deux pages (ainsi que sa "une") à la ministre Anne-Marie Escoffier :

J'en connais qui vont dire : "Mais qu'est-ce qu'il a (encore) à râler ? N'avait-il pas rapidement souligné la nomination de la sénatrice au gouvernement Ayrault ?" Certes. Je reconnais que j'ai de l'estime pour la personne. Mais ce n'est pas une raison pour tomber dans la complaisance.

Les articles comme l'entretien ont été réalisés par un certain Benoît Garret. Première surprise. On se serait attendu à ce que Benjamin Laumaillé officie. Même si l'on a déjà vu (notamment à l'occasion des élections régionales de 2010) la signature de B. Garret dans Le Ruthénois, les entretiens politiques sont d'habitude menés par B. Laumaillé. Il n'est d'ailleurs pas membre de la rédaction de l'hebdomadaire du Piton, mais de celle du Progrès Saint-Affricain, dont les propriétaires sont identiques. Voici ce à quoi il ressemblait en 2004, d'après le numéro 28 de La Gazette, publication des anciens de l’École Supérieure de Journalisme de Lille (page 7) :

(Notons que son nom est mal orthographié : il manque un "r".)

Mais assez de fouinage. Revenons au fond des articles. Ils sont uniquement élogieux. Si, page 3, certaines questions peuvent passer pour (un peu) dérangeantes, elles servent principalement à permettre à Mme Escoffier d'énoncer ses idées. Page 4, c'est pire. On suit la journée de la ministre. C'est du publireportage.

La flatterie pousse même le journaliste à affirmer que Mme Escoffier a raté de peu la présidence du Conseil général en 2008. Tout dépend de ce que l'on veut dire par "de peu"... Plus loin, la perspective départementale est rappelée. On sous-entend que la ministre pourrait à nouveau briguer la présidence en 2015 (ce dont elle se défend).

Je crois qu'à gauche on se fait beaucoup d'illusions sur le résultat des élections à venir. En 2014, l'actuelle majorité risque de prendre une jolie claque aux municipales, ainsi qu'aux européennes, dont les extrêmes pourraient sortir grands vainqueurs. A la suite de cela, il n'est pas impossible que le Sénat rebascule à droite. Quant aux cantonales, si elles ont lieu en 2015, je doute qu'elles débouchent sur la promotion d'une candidate de 73 ans...

Signalons pour terminer quelques approximations. Cela commence page 4, dans la biographie de la ministre. On ne peut pas écrire "En 2001, Anne-Marie Escoffier est écartée de la préfecture ruthénoise par Nicolas Sarkozy." En 2001, c'est le socialiste Daniel Vaillant qui était ministre de l'Intérieur. La mutation de la préfète n'avait donc rien d'une sanction politique. Par contre, elle a effectivement été nommée ensuite dans l'Yonne.

Page 5, il ne fallait pas écrire que les départements ont été créés "au sortir de la Révolution française", mais pendant, puisque cela s'est passé en 1790. Quant aux régions administratives, elles ont une histoire plus ancienne et plus complexe que ce qui ressort de l'encadré. Si les Conseils régionaux sont nés en 1972, c'est dès 1963 que l'on a délimité les "régions administratives" (et pas en 1982, quand elles deviennent des collectivités territoriales). En cherchant bien, on trouve leurs ancêtres, les "régions de programme", dès les années 1950.

22:56 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, journalisme, médias

samedi, 27 octobre 2012

Tell me lies

C'est le titre du film tourné en 1967 par le dramaturge Peter Brook, sur la guerre du Vietnam vue de Londres. Il devait être présenté au festival de Cannes en 1968. Les "événements" (et le contexte politique international) ont empêché que le festival se déroule comme d'habitude. Sorti de manière confidentielle, le film a rapidement disparu de la circulation. Il ressort dans une copie restaurée.

Le titre du film est emprunté à une chanson, diffusée au tout début (on en entend d'autres au cours du film). Ne vous attendez pas à entendre le dernier "tube" de Britney Spears ou Mika. C'est de la chanson engagée. Les morceaux sont assez inégaux, l'inventivité poétique côtoyant le militantisme lourdingue.

Arrivent ensuite deux séquences passionnantes, qui se déroulent au cours d'une soirée mondaine. La première voit le héros (sorte de double du réalisateur) se confronter à des représentants de l'establishment britannique (parlementaires, permanents du parti travailliste -alors au pouvoir-, hauts fonctionnaires). La discussion, au cours de laquelle les arguments sont confrontés, est stimulante, d'autant plus que le réalisateur ne cherche pas à faire pencher la balance en faveur de la position de son personnage principal.

La deuxième séquence met en scène des militants des droits civiques noirs américains (et une Vietnamienne). Le ton est policé, mais les idées avancées sont parfois d'une grande violence. On adhèrera ou pas aux propos tenus, mais ils ne sont pas sans écho dans notre monde post-septembre 2001.

Par la suite, le héros se pose des questions à propos de l'immolation par le feu. Le spectaculaire suicide d'un moine bouddhiste l'interpelle. Il en vient à rencontrer un maître à penser de cette religion. Il finit par s'intéresser plus particulièrement au cas de Norman Morrison, un quaker engagé (aujourd'hui curieusement oublié), dont le geste surprit le monde.

Indirectement, le film traite du pouvoir des images. Photographies de presse, cinéma et déjà un peu télévision influencent l'opinion publique. L'un des fils rouges du film est d'ailleurs une image horrible, celle d'un enfant qui a été brûlé au napalm et dont le corps est presque totalement enveloppé dans des bandages. On en voit d'autres du même genre plus loin. Cela n'est pas sans rappeler (pour nous) la célèbre photographie de Kim Phuc, cette jeune fille victime elle aussi d'un bombardement incendiaire, au Sud Vietnam... mais en 1972. Ici, Peter Brook se fait visionnaire.

Même le monde politique est contaminé. Lors de la soirée mondaine, l'un des parlementaires affirme de son collègue qu'il passe plus souvent à la télévision parce qu'il est plus jeune que lui... et plus séduisant !

Sur la forme, ne vous attendez pas à du grand art. C'est assez classique et daté. Mais le contenu est bigrement intéressant. Il faut toutefois fournir quelques efforts d'attention.

16:43 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

vendredi, 26 octobre 2012

Pauline détective

Cette comédie de mœurs, vaguement policière, repose entièrement sur les épaules de Sandrine Kiberlain. Force est de constater qu'elle rayonne. Comme l'interaction a particulièrement bien fonctionné avec Audrey Lamy (pétulante à souhaits) et le bellâtre Claudio Santamaria, on passe un moment pas désagréable.

Cependant, les seconds rôles ne sont pas tous étincelants, notamment Antoine Chappey, qui n'a certes pas la tâche facile, mais qui manque de naturel. C'est dû aussi à la faiblesse de certains dialogues et, à mon avis, à une mauvaise direction d'acteurs. Le réalisateur Marc Fitoussi (dont on nous dit qu'il a fait ses classes aux States) a voulu tout faire tout seul. Résultat : certaines scènes sonnent faux et trop de répliques sentent le dialogue écrit, pas le langage oral (cela commence dès la séance de l'héroïne chez son psy, au début).

Il reste des trouvailles, comme ces incrustations de "unes" (fictives) de presse à scandale, qu'imagine l'héroïne, elle-même directrice d'un torchon à grand tirage. J'ai aussi apprécié les scènes de Tarentelle, limites surréalistes... et bien chorégraphiées.

20:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 25 octobre 2012

Une "Morinade" d'anthologie

Ce n'est pas l'émission d'aujourd'hui, mais celle d'hier mercredi. L'invité principal était le dessinateur Philippe Geluck (dont le site internet mérite le détour).

Après l'habituelle présentation décalée des chroniqueurs par le maître de cérémonie Daniel Morin, Anne-Ma (alias Bénédicte Vidal) a dressé le portrait de l'invité, façon drague désespérée mais vacharde.

Sont arrivés ensuite trois jeunes humoristes, les Whoohoo, dont l'une des productions a ravi le maréchal Ganache...

Dans la foulée, on a pu savourer un nouvel épisode de la série-phare de la station, Le Débile-Mentaliste (qui est évidemment une parodie du Mentalist). Les chroniqueurs du Mouv' ont été mis à contribution par Frédéric Martin pour incarner les enquêteurs vedettes de la série américaine.

Juste avant 19h, le même Frédéric Martin nous a offert deux publicités moulées à la louche, l'une pour une banque que nos impôts ont renflouée, l'autre pour un pseudo-fromage enveloppé de cire.

Le journal qui a suivi fut mémorable. Parmi les sujets abordés, notons le "rodéo de la Toussaint", raconté par Jacky, l'ami du Nord sans complexe. De son côté, le père Albert s'est rappelé avec émotion sa période missionnaire au Congo, lorsqu'on l'a interrogé sur cet Américain qui paie pour se faire gifler quand sa concentration baisse. On a atteint le sommet quand il a été question de la nouvelle doyenne des Français. Celle-ci est devenue pensionnaire de l'Hospice des Vieux Glands, où elle a été dignement accueillie par un maréchal Ganache en grande forme.

On a pu retrouver le militaire à la retraite après quelques chansons et l'entretien avec Philippe Geluck. Albert Algoud nous a livré une nouvelle version (épique) de l'origine de son incontinence fécale. Je ne vais pas en raconter les circonstances, mais sachez qu'en Inde on l'appelle désormais le maréchal Ganesh...

23:02 Publié dans Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, france, musique

mercredi, 24 octobre 2012

Beautés de la cathédrale

Notre-Dame de Rodez est un peu comme certaines actrices anglo-saxonnes : la façade est perpétuellement en travaux. On pourrait d'ailleurs conseiller à leurs chirurgiens esthétiques d'aller observer le travail des artisans qui s'activent sur les échafaudages ruthénois.

Il y a deux ans, on avait découvert d'anciennes inscriptions, situées sur la tour Sud, en hauteur. Aujourd'hui, les travaux se sont déplacés plus haut rue Salvaing. Le soleil illuminant l'auguste monument a attiré mon regard sur l'angle de la tour, donnant sur la place d'Armes :

Voici la gargouille, prise de côté, dos au Monoprix :

(A propos, a-t-on vraiment cru, à la mairie de Rodez, que le quartier de la cathédrale avait une chance d'être reconnu par l'Unesco avec la verrue du Monoprix juste à côté de l'édifice religieux ? Faut redescendre sur terre, les gars !)

Revoici la même, prise de la place d'Armes :

Au départ, vu de loin, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une femme portant une cruche d'eau. Une fois la photographie agrandie, j'ai plutôt eu l'impression de me trouver face à un bourgeois (regardez sa perruque et ses habits) accroché à une bourse grande ouverte... un symbole de la cupidité ou de l'avarice, peut-être ?

Sur la première image, à droite de la gargouille, vous avez sans doute remarqué un drôle d'écusson, que voici :

C'est le blason de la famille d'Estaing, dont l'un des membres, François, fut évêque de Rodez de 1501 à 1529. Il intervint pour faire construire le clocher de la cathédrale.

En remontant la rue Salvaing, une autre sculpture s'impose au regard :

Je la trouve magnifique. Admirez les détails, jusqu'aux pattes de l'être mi-homme mi-bête, qui pourrait être un moine paillard.

J'espère que les gargouilles de la face nord de l'église, que le gel avait si curieusement mises en valeur en février dernier, seront restaurées avec le même talent.

19:54 Publié dans Aveyron, mon amour | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, photos, art, culture

samedi, 20 octobre 2012

Laguiole et le concours national Aubrac

La politique locale et la polémique récente se sont invitées à la manifestation agricole. C'est le dimanche que les élus locaux sont venus montrer leur bobine sous le chapiteau. Ils s'agglutinaient autour d'André Valadier, dont certains espéraient sans doute capter une partie de l'aura (y a du boulot...).

Ils en ont profité pour clamer leur amour de la petite région et leur solidarité avec le maire de Laguiole, ravi d'être l'objet de tant d'attentions. Du coup, la presse a finalement peu parlé du fond de la manifestation (la promotion d'une race rustique jadis vouée à la disparition) et l'on a (en général) plus vu les politiques que les éleveurs sur les photographies, à l'image de celle publiée dans le Bulletin d'Espalion de cette semaine :

Et voici ce que l'on pouvait voir dans La Dépêche du Midi de mardi dernier :

(Le quotidien toulousain me pardonnera cet emprunt : c'est pour la démonstration.)

Vous ne rêvez pas. Il ne s'agit pas d'une "photographie soeur", à l'image de ce que l'on constate quand les différents journaux envoient leurs photographes sur le lieu d'un événement marquant : les prises de vue, bien que ressemblantes, sont légèrement différentes ; on sent même parfois qu'elles ont été prises à quelques secondes d'intervalle. Ce n'est pas le cas ici. L'un des deux organes de presse a utilisé les services de l'autre. Lequel ?

Qu'en pensent les participants au concours ? Les journaux se gardent bien de le dire. Pourtant, le monde paysan pourrait servir de modèle à bien des égards. Cela fait déjà plus de 50 ans que le fromage Laguiole a obtenu son AOC (devenue AOP - au niveau européen - dès 1992). De leur côté, les éleveurs de bovins-viande ont créé le label rouge "Boeuf Fermier Aubrac" et ont récemment (2010) obtenu l'IGP pour le label "Fleur d'Aubrac".

C'est cet exemple qui pourrait être suivi par les couteliers. Pour cela, il faudrait que des produits autres qu'agricoles (ou agroalimentaires) puissent obtenir une IGP (Indication Géographique Protégée). D'où la nécessité d'une loi (et d'une validation par l'Union européenne), ce que Gérard Galtier écrit depuis un petit moment dans Le Nouvel Hebdo (je le trouve néanmoins bien indulgent à l'égard de Gilbert Szajner).

Viendra alors le moment de l'élaboration d'un cahier des charges. C'est là que de nouveaux problèmes pourraient surgir. Parmi les couteliers de Laguiole, combien fabriquent entièrement leurs produits sur place ? Quelle pourrait être la réaction de leurs homologues de Thiers, qui fournissent en pièces certains couteliers aveyronnais... mais qui ont délocalisé en Chine une partie de leur production ?

La création d'une IGP (moins restrictive qu'une AOP) pourrait concilier les "Layolais 100 %" et ceux qui utilisent des pièces provenant de Thiers. Par contre, les couteliers du Puy-de-Dôme pourraient se voir interdire de vendre sous le nouveau label... En clair : on n'a pas fini de causer de cette affaire. Il faudra penser à ériger une statue à celui ou celle qui parviendra à élaborer un label qui concilie les intérêts de tous les (bons) couteliers du Massif Central.

Et pourquoi pas un label "Laguiole MC" ?

22:12 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, société, économie

jeudi, 18 octobre 2012

La pétroleuse, le couteau... et le bal des faux-culs

Ces derniers temps, il a souvent été question du rachat des chaînes de la TNT du groupe Bolloré par Canal +. Reformatée, l'inintéressante "Direct 8" est devenue D8 (et "Direct Star" D17), renforcée par l'arrivée de quelques poids lourds (supposés) du petit écran.

Certains d'entre eux (des femmes) mènent la danse dans une émission d'infotainment baptisée "Le Grand 8". Au début du mois d'octobre, Audrey Pulvar a consacré sa chronique aux couteaux de qualité.

Je ne suis pas parvenu à retrouver l'extrait de cette émission, naguère pourtant accessible sur la Toile. Au mieux, j'aboutis à ceci :

O surprise, d'après les personnes qui ont visionné la chose, la compagne de celui qui a en charge le rétablissement de la production industrielle nationale a fait l'éloge des couteaux allemands et... japonais. (Voilà qui la rapproche un peu du chef aveyronnais Michel Bras, qui prise lui aussi les produits nippons...) Rien n'a été dit de la production française, notamment celle de Thiers. (Je pense qu'il n'a hélas pas dû être non plus question de l'artisanat aveyronnais.)

D8 étant une chaîne relativement confidentielle, l'information a mis du temps à se répandre. La grenade a fini par exploser, déclenchant l'ire des Auvergnats. On peut les comprendre. On peut aussi déplorer la grossièreté de certaines réactions. (Cherchez sur la Toile, vous serez édifiés. Certains gros aigris saisissent le moindre prétexte pour déverser anonymement leur bile...) Je dois avouer que, bien que ne partageant pas forcément les opinions de Mme Pulvar, j'ai apprécié sa réaction, qui, à l'inverse de la séquence de sa gaffe, est facilement accessible sur le net.

Mais revenons aux couteaux de Thiers. Il en a été récemment question dans un article du Monde, sous la forme d'un billet du blog d'un journaliste basé en province. Si Jean-Baptiste Chastand titre son papier "A Thiers, fleuron fané de la coutellerie française, le grand désarroi des ouvriers", l'article est consacré à l'ensemble du secteur industriel. Cependant, vers la fin du billet, on peut lire ceci :

"Les Thiernois ont choisi pour maire un chef d'entreprise, héritier d'une lignée familiale de fabricants de couteaux. Même si, comme tous ses concurrents, Thierry Déglon a délocalisé une partie de sa production en Chine, il affirme un optimisme qui détonne."

Or, personne n'a relevé cet élément. S'agirait-il d'une erreur ? Eh bien, non ! J'ai retrouvé un article datant du 28 mai 2005 (accessible ici), dans lequel les choses étaient déjà clairement dites :

On peut en obtenir confirmation dans un entretien accordé par le maire de Thiers, en 2010, à un magazine auvergnat :

La démarche de certains couteliers locaux pourrait néanmoins inspirer leurs homologues aveyronnais. Il y a quelques années, ils ont créé un label ("Esprit de Thiers"), qui repose sur une charte de qualité. Je n'ai pas réussi à accéder au texte de la charte. C'est le savoir-faire qui est semble-t-il mis en valeur. La fabrication en France est-elle imposée ? Je ne le sais pas.

22:24 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, médias

dimanche, 14 octobre 2012

Kikicé ?

00:21 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, cinéma, humour, médias

samedi, 13 octobre 2012

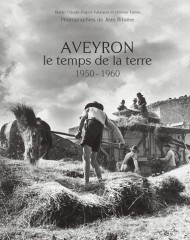

Aveyron : le temps de la terre (1950 - 1960)

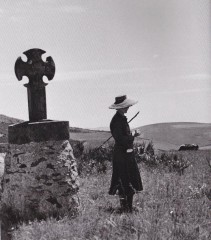

C'est le titre d'un livre événement, sorte de compilation de magnifiques photographies en noir et blanc, prises par Jean Ribière au cœur de ce qu'on a appelé "les Trente Glorieuses" :

Marie-Claude Dupin-Valaison signe les légendes (souvent très pertinentes) d'un florilège classé en quatre thèmes.

Une large place est consacrée à l'ensemble des activités agricoles. Fait remarquable, le rôle des femmes est particulièrement mis en valeur, à l'image de cette vachère tricoteuse, placée en introduction :

Un peu plus loin, l'intégralité de la photographie nous est proposée... et l'on se rend compte à quel point le cadrage peut changer le sens d'une image :

L'auteure pose cette grave question : le chien est-il en train de s'abriter du soleil ou de soulager une envie pressante ?

Dans cette première partie, titrée Le Temps des campagnes, j'ai aimé la représentation des travaux des champs, à l'ancienne. On se croirait dans Farrebique, l'excellent documentaire-fiction de Georges Rouquier. Au détour d'une page, on découvre une scène surprenante, avec là encore une femme :

Cette photographie a été prise à Réquista. On pourrait donc croire que la paysanne transporte du lait de brebis à la laiterie. La légende précise cependant qu'il s'agit de lait de vache, ce que la forme du bidon semble confirmer.

Un peu plus loin, toujours dans l'esprit de Farrebique, on voit un vieil agriculteur se coupant une tranche de pain.

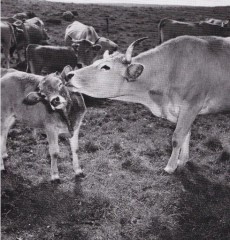

On les attendait... et elles finissent par arriver. Je veux bien entendu parler des vaches Aubrac, héroïnes d'une scène particulièrement attendrissante :

On en revoit à plusieurs reprises, notamment dans la troisième partie du livre, où une photographie illustre une scène de traite, avec une explication très pédagogique de la marche à suivre pour que la mère Aubrac livre son lait.

La deuxième partie est titrée Le Temps des foires et des marchés. Plusieurs figures émergent de ce tableau commercial, à commencer par le marchand de cordes :

La légende précise qu'il est cantalien... et l'on remarque la fascination que son activité semble exercer sur une petite fille, placée en bas à droite de l'image, un peu comme le chien dont il a été question plus haut. Ce photographe avait visiblement un sens du cadrage très développé. On peut voir dans cette pratique une sorte de préfiguration du tic adopté par certains dessinateurs (Gotlib, Plantu), qui ont pris l'habitude de disposer dans un coin de leurs œuvres un petit personnage donnant du sens à l'ensemble.

Un peu plus loin nous est proposée une (reconstitution de) scène de négociation entre un maquignon et un éleveur. Paradoxalement, les deux donnent l'impression d'avoir fait une bonne affaire...

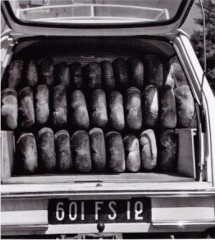

Étonnante est cette autre image, assez mystérieuse de prime abord :

Il s'agit d'une vue de l'arrière de la voiture d'un boulanger !

On passe ensuite à la troisième partie, titrée Le Temps de l'artisanat et de l'industrie. On retrouve les vaches Aubrac dans le cadre des burons, avec un descriptif des étapes de la fabrication du fromage Laguiole. En contrepoint est proposée une série d'images du Larzac, des troupeaux de brebis à l'affinage du Roquefort. Les cabanières ne sont pas oubliées.

Une bouffée de nostalgie nous saisit ensuite lorsque l'on se retrouve face aux images du travail de ganterie, à Millau. On réalise à quel point le monde a changé :

Eh non, il ne s'agit pas d'un atelier travaillant pour un parti fascisant, adepte du bras tendu !... L'étape représentée ici est le repassage, grâce à la "main chaude", une matrice métallique comportant quatre doigts, sur laquelle était enfilé le gant.

Cette séquence est suivie d'images pittoresques, comme celle d'un élevage de truites à Laguiole (qu'un lecteur inattentif pourrait prendre pour une station d'épuration). Impressionnante est aussi cette photographie d'un casseur de pierres du Nord Aveyron, plus forte encore que celle du barrage de Sarrans. Incontestablement, c'est le travail des hommes que Jean Ribière a voulu mettre en valeur.

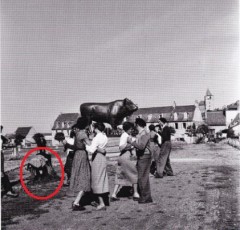

La quatrième partie, titrée Le Temps de la fête et de la foi, nous offre notamment des scènes champêtres : certaines messes avaient lieu en plein air. On y découvre aussi les Aveyronnais s'amusant, comme ces danseurs de la place du Taureau, à Laguiole :

L'auteure de la légende présume qu'au pied du tas de vêtements se trouve un magnétophone ou l'un des premiers postes à transistor, qui diffuse la musique sur laquelle évoluent les couples.

Originale est aussi la photographie de ces pêcheurs, quasiment placés au pied du Vieux Palais d'Espalion, vu en contre-plongée.

L'ouvrage s'achève sur une note optimiste, avec ce garçon au caneton, très poétique :

Alors, n'hésitez pas à acheter ce livre. Il fourmille d'images passionnantes, de bien meilleure qualité que les reproductions qui figurent dans ce billet.

Il coûte 25 euros. Il est publié aux éditions du Rouergue... mais a été imprimé en Italie (à Vérone) !

01:28 Publié dans Aveyron, mon amour, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, livre, photo, photographie, photos

mercredi, 10 octobre 2012

"Ceux qui ont le pouvoir à Rodez"

Sous ce titre pompeux se cache un "décrochage régional" du mensuel d'information économique L'Expansion, couverture accrocheuse à la clé :

Que les Ruthénois qui croient que le chef-lieu aveyronnais fait la une de la presse nationale redescendent immédiatement sur terre : cette couverture est à destination locale. La majorité de nos concitoyens s'est retrouvée face à ceci :

En consultant le sommaire en ligne, on peut vérifier (page 2) que plusieurs régions ont bénéficié du même traitement :

Nous avons eu récemment une autre déclinaison de ce procédé, avec l'hebdomadaire L'Express, qui a consacré un encart à la polémique qui entoure l'installation d'éoliennes dans la région :

La couverture officielle était celle-ci :

Les 7 petites pages consacrées au dossier local, pour intéressantes qu'elles fussent, étaient noyées dans un océan de médiocrité. Je n'avais pas lu cet hebdomadaire depuis un petit moment... et je reconnais que je ne risque pas de l'acheter avant longtemps, tant les articles m'ont paru superficiels.

Signalons que L'Expansion et L'Express appartiennent au même groupe (Roularta). Aurait-on mutualisé les compétences pour sortir, à un mois d'intervalle, deux dossiers enracinés dans la même région ? En tout cas, cela doit payer, puisque L'Express renouvelle ainsi une expérience tentée l'an dernier, avec le maire de Rodez en vedette, à l'époque.

Toujours est-il que le mensuel contient plus de fond que son grand frère hebdomadaire. Ainsi, le numéro d'octobre propose :

- une enquête plutôt favorable au gaz de schiste (vu du côté américain)

- un article sur l'évolution du secteur automobile, accompagné d'un autre sur la réussite de Dacia

- un coup de projecteur sur le guayule, source d'une gomme naturelle promise à un grand avenir

- une étude sur la Camorra

On est d'autant plus déçu quand on arrive aux pages "aveyronnaises". On nous propose une suite de classements de "gens qui comptent" (chefs d'entreprise, scientifiques, politiques, familles), sans qu'on sache sur quels critères les positionnements ont été effectués. Du coup, on est en droit de soupçonner un concours de doigts mouillés... bref, un truc pas scientifique pour deux sous... avec des risques de copinage.

J'ai ainsi été très surpris de ne retrouver Albert Weitten (le futur ancien patron de l'usine Bosch, implantée aux confins de Rodez et d'Onet-le-Château) qu'en huitième position du classement des chefs d'entreprise.

Du côté des politiques, on n'a pas pris de risque en plaçant en tête Christian Teyssèdre et Jean-Claude Luche. Certains s'étonneront peut-être que le petit paragraphe consacré au président du Conseil général contienne la mention de l'endettement du département : 175 millions d'euros (chiffre qui figure dans la tribune publiée par l'opposition de gauche dans le numéro de juillet 2012 du magazine L'Aveyron).

Pourtant, que ce soit en valeur comme en moyenne par habitant, la dette aveyronnaise ne fait pas du département l'un des plus mauvais élèves. (Il est un peu au-dessus de la moyenne : il s'en sort un peu mieux que les autres.) C'est l'évolution récente qui est inquiétante. En 2009, si l'on se fie aux chiffres publiés naguère par Capital, l'endettement s'élevait à environ 131 millions d'euros. Entre 2009 et 2011 (en deux ans, donc), il aurait progressé d'environ 33 %, alors qu'entre 2001 et 2009 (en huit ans), il avait progressé de presque 37 %.

Le début de la présidence de Jean-Claude Luche (qui a pris les rênes du Conseil général en 2008), crise et transfert de compétences obligent, se révèle aussi déséquilibré que les dernières années du règne de Jean Puech, qui a ceci dit bénéficié de conditions plus favorables que son successeur.

Ceux qui pourraient trouver choquant qu'un mensuel de la bienséance économique semble préférer le centre-gauche "moderne" à une droite modérée traditionnelle seront rassurés par le portrait de Bernard Saules, qui a des airs de cirage de pompes.

Le nouveau conseiller général (qui fait quoi à l'assemblée départementale, au fait ?) et conseiller municipal d'opposition (qui redécouvre les plaisirs du siège au fur et à mesure que les échéances électorales se rapprochent) est présenté comme une sorte de vigie de la gestion municipale socialiste. Il pointe l'absence de "vraie politique pour l'enseignement supérieur", alors que la majorité départementale à laquelle il appartient a torpillé la cogestion qui fonctionnait jusque-là avec l'agglomération ruthénoise. Il a aussi le culot de déplorer le retard pris en matière d'aménagements routiers (au niveau de Rodez), alors qu'on ne peut pas dire que le Conseil général (dont dépendent certains tronçons) fasse quoi que ce soit pour décongestionner les grands axes qui desservent le chef-lieu aveyronnais. Au passage, le mensuel nous apprend que M. Saules aurait mis fin à son activité professionnelle principale (il est présenté comme un "ancien cadre bancaire")... une info à confirmer, tant le monsieur a pris l'habitude de cumuler les activités diverses.

Bref, si ce numéro de L'Expansion réserve de bonnes surprises à ceux qui s'intéressent à l'économie, il accumule les poncifs dans son palmarès des élites locales.

21:20 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, société, presse, médias, journalisme

dimanche, 07 octobre 2012

Double dose de "Charlie Hebdo"

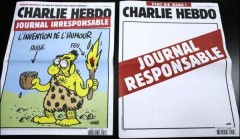

On peut encore trouver dans les kiosques un drôle de numéro de Charlie Hebdo, paru le mercredi 26 septembre, une semaine après celui qui a tant fait polémique. En fait, deux numéros ont été publiés (et vendus au même prix... il n'y a pas de petits profits) ce jour-là, l'un qualifié de "responsable", l'autre d' "irresponsable" :

Le "journal responsable" est en grande majorité blanc, les caricatures ayant été auto-censurées, à l'image de ce qu'on voyait dans la presse au cours de la Première guerre mondiale, après le passage par les bureaux de la censure :

Mais il y a eu du travail au niveau des textes d'accompagnement. Ce ne sont évidemment pas les véritables titres et commentaires qui figurent dans ce numéro, mais des détournements, par exemple page 4 :

Au lieu de brocarder les politiques, l'hebdomadaire satirique "responsable" les remercie. L'économiste maison relaie le discours dominant et, cerise sur le gâteau, une information indispensable est fournie en haut de page : le résultat du tiercé ! Page 13, dans la rubrique "Culture", c'est le tirage du loto qui nous est donné. Je regrette que les rédacteurs n'aient pas songé à nous proposer un horoscope bidon (pléonasme).

Page 6, on reconnaît la "patte" d'Antonio Fischetti dans la rubrique scientifique "L'empire des sciences", qui n'aborde que des sujets de fond :

La double-page centrale est occupée par un autre dossier de poids : "Fallait-il montrer les seins de la reine d'Angleterre ?". Deux points de vue s'opposent, celui d'Alain Finkielkraut ("Qu'aurait répondu Hannah Arendt ?") et celui d'André Glucksmann ("Le silence assourdissant d'Heidegger sur la question me trouble"). Rappelons que ce sont deux des têtes de Turc privilégiées du journal. (Précisons que la formule à propos d'Heidegger fait allusion à ses sympathies nazies.)

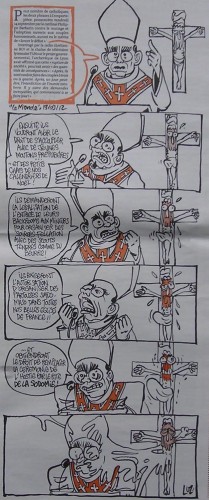

Face à cela se dresse le numéro "irresponsable", qui continue son oeuvre de caricature. On n'y trouvera cependant que très peu de dessins dénigrant l'intégrisme musulman. C'est le catholicisme et le Front national qui sont les principales cibles des dessinateurs. Je dois avouer que la caricature (par Luz) des propos du cardinal Barbarin m'a bien fait rire :

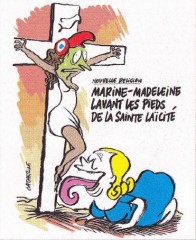

Mais c'est sans doute Catherine qui a été la plus pertinente, avec sa réflexion sur Marine Le Pen en nouvelle disciple (gênante) de la laïcité :

Les textes parus dans l'hebdomadaire satirique du 26 septembre répondent à la polémique, en particulier à ceux qui ont accusé Charlie Hebdo d'en faire trop, de mettre de l'huile sur le feu. On sera plus ou moins convaincu.

15:17 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, journalisme

samedi, 06 octobre 2012

Le Magasin des suicides

Patrice Leconte se lance dans l'animation, avec une équipe internationale (française notamment). Attention, attention : il ne s'agit pas d'un dessin animé pour enfants. C'est fait pour des adultes et des ados pas coincés du bulbe. (Dans la salle où je me trouvais, un papa a fini par sortir avec le garçon qu'il avait imprudemment emmené voir ce film.)

On pourrait le comparer à Mary et Max. La presse y a vu un décalque de certaines œuvres de Tim Burton. Les références sont plutôt à rechercher du côté de la Famille Adams.

Je recommande tout particulièrement la séquence introductive et le générique de fin. La première donne le ton du film, qui baigne dans l'humour macabre. En même temps, elle est conçue de manière assez virevoltante : un pigeon dépressif survole une ville polluée, croisant en route plusieurs humains qui mettent fin à leurs jours... Quant au générique de fin, je l'ai trouvé gé-nial. C'est... comment dire... conceptuel ! Je vous laisse le plaisir de le découvrir.

Entre ces deux moments marquants, on a deux films. Les trois premiers quarts d'heure sont dominés par le glauque et le saugrenu. Il faut aimer le genre. J'ai ri, souvent. Les situations sont renversées (le père -prénommé Mishima... devinez pourquoi- pousse son dernier fils à fumer... espérant hâter sa mort) et les dialogues fourmillent de jeux de mots (du genre "Vous n'en reviendrez pas !", de la part de la vendeuse à un client suicidaire). Je trouve excellente la trouvaille du commerce de la mort (que l'on doit à Jean Teulé, auteur du roman dont est adapté le film).

Le dernier tiers du film est moins convaincant. Il est plus mièvre, mais aussi porteur d'espoir. Je pense qu'on a voulu éviter de conclure de manière trop sombre.

L'ensemble est servi par une animation de qualité, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là. Certes, on n'atteint pas la virtuosité des productions Pixar, mais on reste dans un style très "français", comme dans Les Triplettes de Belleville ou L'Illusionniste. La 3D apporte de la profondeur de champ. Certaines scènes sont particulièrement réussies, comme celle qui voit un couple quitter le magasin tard le soir, la grille se refermant derrière eux... et même sur eux, à cause du reflet de l'éclairage. J'ai aussi en mémoire une scène de bulles, à la fois marrante et onirique, et un enchaînement de très bon goût entre une démonstration de maniement de sabre et un couteau s'attaquant à une motte de beurre.

Ce film mérite vraiment le détour.

P.S.

Le site internet est sympa (mais le son pas terrible).

21:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mardi, 02 octobre 2012

De l'aligot à l'hospice des Vieux Glands

Pour connaître la solution de l'énigme, il faut écouter l'émission "La Morinade" du lundi 1er octobre, accessible sur le site du Mouv'. Dans la deuxième partie du programme est intervenu l'inénarrable Albert Algoud, qui a successivement incarné le Père Albert et surtout le Maréchal Ganache, pensionnaire d'un célèbre hospice.

Voici un extrait :

00:54 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, humour

lundi, 01 octobre 2012

Un collégien journaliste à "La Dépêche du Midi" ?

Je me suis posé la question, ce matin, lorsque j'ai lu un article consacré à une compétition de rugby opposant des jeunes de nationalités différentes : Top 12 : Argentins et Sud-Africains sont arrivés (à Rodez).

Ecrit dans un style alerte (et signé), ce papier n'en est pas moins truffé de fautes de français, ainsi que je me suis plu à le faire remarquer sur le site internet du quotidien. Voici ce que cela donne quand on met celles-ci en valeur :

Dans le premier paragraphe, nous avons droit à une belle rupture de syntaxe, la deuxième partie de la phrase étant orpheline d'un verbe principal. Du coup, cela devient presque compliqué à lire.

Le début du paragraphe suivant voit un "se" remplacer un "ce". Plus loin, on sent que l'auteur de l'article était à la recherche d'une expression consacrée. Etait-il installé sur un mini-canapé (style clic-clac) ? Toujours est-il que le "claquement de doigts" a été quelque peu amputé. Le paragraphe se termine sur une autre phrase sans verbe principal.

La suite du texte nous offre deux expressions impropres. Il aurait fallu écrire que les Sud-Africains (avec un tiret, a priori) ont contribué à ranimer la flamme et que si les Argentins ont assisté à un entraînement de rugby, c'était à l'invitation du coach du Racing. Un esprit pointilleux rétablira l'accent circonflexe de "côté".

Est-ce la fatigue ? Les maladresses de construction s'accumulent en fin de texte. Mais le comble est atteint avec un morceau de phrase incompréhensible : "je souhait unanime était un lit douillé". Voilà de quoi laisser perplexe un ancien judoka français... On termine par une floppée d'erreurs bêtes, la plus croquignolesque étant sans conteste la "grâce matinée". Grasse soit rendue au matelas douillé !

Je reconnais que ce que je viens de faire est assez facile. Mais, tout de même... cela fait beaucoup de fautes pour un modeste article. Je me suis demandé qui pouvait bien être ce journaliste, qui avait signé de ses initiales "J-M N". Je n'ai pas trouvé trace de lui (je pense que c'est un Jean-Marc ou Jean-Michel Kekchose) dans la liste des rédacteurs du quotidien.

C'est alors que je me suis souvenu d'une conversation que j'ai eue naguère avec une personne qui connaît un peu le milieu journalistique. Un jour que je râlais contre la médiocrité de certains articles de la presse locale, il me dit :

- Voyons, Riton ! Tu devrais savoir que la presse locale emploie peu de vrais journalistes ! Beaucoup d'articles sont écrits par des correspondants, même s'ils sont retouchés après. Pire : certains papiers sont fournis "clés en mains" par divers interlocuteurs du journal (entreprises, associations, syndicats...). Après, c'est du copié-collé ! Ne t'étonne pas d'y lire un peu tout et n'importe quoi.

Si je suis ce raisonnement, l'article incriminé aurait été écrit par l'un des adultes encadrant ces jeunes rugbymen étrangers.

20:42 Publié dans Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, société, journalisme

dimanche, 30 septembre 2012

Camille redouble

Noémie Lvovsky fait partie du paysage cinématographique français... à l'arrière-plan. Pas assez canon pour la plupart des rôles-vedettes, pas assez intello pour susciter l'enthousiasme des critiques, elle a surtout officié comme scénariste (pour Arnaud Desplechin et Valeria Bruni Tedeschi, notamment). De l'autre côté de la caméra, elle s'est fait remarquer dans plusieurs seconds rôles, par exemple Edith Marécaux (aux côtés de Philippe Torreton) dans Présumé coupable, ou Madame Campan dans Les Adieux à la reine.

Du coup, il y a une part autobiographique dans ce film. L'héroïne, Camille (incarnée par la réalisatrice), est une actrice qui n'arrive pas à percer ; elle sort d'une histoire d'amour douloureuse, elle fume... et qu'est-ce qu'elle picole ! Mon Dieu mon dieu mon dieu mon dieu ! Bien mal lui en prend, puisqu'à l'issue d'une soirée très arrosée, elle se retrouve dans la peau de la Camille de 16 ans, il y a plus de 25 ans !

Dans ce passé, la plupart des personnages sont joués par des comédiens qui ont (à peu près) l'âge du rôle. Pas Camille, toujours incarnée par Noémie Lvovsky, mais habillée à la mode de l'époque. Et ça marche ! C'est évidemment très drôle. On sent aussi une certaine gourmandise à faire revivre cette adolescence du début des années 1980. Entre marivaudages et questionnements intérieurs, on suit un groupe de filles très tentées par les garçons.

L'autre aspect du film est la transformation du passé. Camille voudrait éviter de revivre la douloureuse histoire qui était née à l'époque et, surtout, elle va essayer d'empêcher le décès de sa mère, interprétée avec talent par Yolande Moreau (le papa ayant les traits Michel Vuillermoz).

Parmi les autres acteurs, il faut distinguer Samir Guesmi, un autre habitué des seconds rôles (récemment vu dans Hors-la-loi et Adieu Berthe) qui se révèle excellent en incontournable amour de l'héroïne. Denys Podalydès est très bon en prof de physique (mieux qu'Amalric en prof de français... mais cela n'étonnera personne). Se distingue aussi Judith Chemla, pétulante à deux âges.

J'aurais peut-être préféré que les implications fantastiques du retour dans le temps soient davantage développées, alors que c'est sur l'émotion que joue essentiellement le film. Mais cela reste un excellent divertissement.

11:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 28 septembre 2012

Devinette

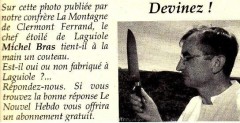

Elle est posée en dernière page du Nouvel Hebdo de cette semaine, au coeur d'un long article consacré aux récents déboires juridiques de la commune de Laguiole :

La photographie est extraite du quotidien auvergnat La Montagne qui, le 19 septembre dernier, a consacré un papier à ce qu'il convient d'appeler "l'affaire Laguiole". Il n'est pas illogique que le chef cuisinier, qui a contribué à la notoriété du village aveyronnais et qui soutient la démarche engagée par la municipalité et certains artisans locaux, soit choisi pour illustrer l'article. Mais... est-ce bien un couteau Laguiole qu'il tient dans la main ? Regardons de plus près :

Si l'hebdomadaire satirique pose la question, c'est sans doute parce qu'il se doute que non. Au départ, j'avais pensé à un couteau originaire de Thiers, ville dont les liens avec Laguiole sont anciens. On y fabrique de très bons produits, mais pas ce couteau-là.

C'est alors que je me suis souvenu de la passion qu'éprouve le cuisinier pour le Japon (perceptible dans le documentaire Entre les Bras, sorti cette année). A partir de là, ma recherche n'a pas été longue. Je suis arrivé sur un blog dédié à la consommation. On y apprend que Michel Bras s'est fait faire ses propres couteaux, par le japonais KAI. C'est même devenu une gamme, dont on peut faire l'acquisition sur un site internet spécialisé. Pour la petite histoire, l'exemplaire de la photographie semble être un couteau à volaille :

C'est (involontairement) bien choisi, puisque, dans cette affaire, la commune de Laguiole se fait plumer !

Pour terminer, je me suis intéressé au retentissement de "l'affaire Laguiole". Elle a été évoquée par certains médias nationaux, notamment France Info. Je suis aussi allé voir ce qu'en disait un site d'information du Val-de-Marne. Pourquoi diable ? Eh bien, parce que l'entreprise de Gilbert Szajner est basée à Saint-Maur-des-Fossés, juste à côté de Créteil :

Curieusement, les sites d'entreprises comme manageo.fr donnent une certaine Etsuko Nakazawa comme présidente de "Laguiole Licences SAS". Mais cette société n'a été fondée qu'en 2009. Elle doit dépendre de Laguiole SA, qui, d'après verif.com, a été créée en 1986 et a son siège dans le premier arrondissement de Paris. Si Etsuko Nakazawa en est la directrice générale, le Conseil d'administration est présidé par Gilbert Szajner. Quand on regarde la liste des administrateurs, on se dit que les choses se passent en famille : à Etsuko Nakazawa s'ajoutent Nathalie et Yaël Szajner, visiblement les filles du patron.

Mais revenons à l'article du site val-de-marnais (improprement titré "Victoire juridique pour le Laguiole made in Val de Marne" !). Il qualifie Gilbert Szajner d' "entrepreneur inventif", tout en précisant qu'il a profité du vide juridique qui entourait le nom Laguiole. L'auteur ajoute que le récent verdict est un coup dur pour la petite commune aveyronnaise. Il cite les éléments qui appuient la décision de justice... mais se garde bien de révéler où les produits vendus par l'entreprise de Gilbert Szajner sont fabriqués... (Je conseille aussi la lecture des réponses d'internautes, certains visiblement aveyronnais.)

Signalons que cette affaire a été évoquée, jusqu'au Royaume-Uni (en 2010), dans un article du Daily Telegraph, un quotidien conservateur très lu outre-Manche.

23:08 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : presse, médias

jeudi, 27 septembre 2012

Caricatures de Mahomet, le retour

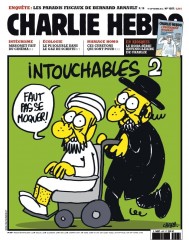

Comme en 2006, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a rebondi sur une provocation droitière pour exprimer son anticléricalisme viscéral. En 2006, il avait pris la suite d'un quotidien conservateur, le Jyllands Posten (plus agressif envers l'islam qu'envers les autres religions). En 2012, les caricaturistes jouent avec la vague d'indignation suscitée par le (très mauvais) film islamophobe L'Innocence des musulmans. Le numéro de mercredi 19 septembre a été rapidement épuisé. J'ai pu me le procurer grâce au retirage effectué en fin de semaine :

A la lecture du journal, je dois dire que j'ai eu du mal à comprendre pourquoi l'affaire avait pris de telles proportions. (Je me fais la même réflexion à propos du film, un navet déjà un peu ancien, qui a sciemment été remis en avant.) La couverture est bien gentille... et ne fait qu'énoncer une vérité : il est aujourd'hui mal vu de s'en prendre aux religions minoritaires. L'association au film Intouchables est pleinement justifiée : le dessinateur a voulu critiquer une forme de "politiquement correct". Ce n'est pas une insulte au film que de dire qu'au-delà de la qualité de ses interprètes, le succès qu'il a rencontré est lié au sentiment de culpabilité éprouvé par nombre de personnes vis-à-vis des handicapés... et ce fut aussi l'occasion de tresser des couronnes à un acteur (fort sympathique au demeurant) issu d'une "minorité visible".

La page 2 est dédiée aux caricatures anti-intégristes (et pas antimusulmanes). La déception vient du fait qu'elles ne sont pas très drôles.

La quatrième de couverture est elle remplie de dessins dénigrant Mahomet et l'islam. On sent clairement l'intention de rabaisser, de faire mal. Mais rien n'oblige un musulman pieux à acheter ou lire cet hebdomadaire. Ces caricatures sont de surcroît d'un niveau médiocre. Une seule a vraiment éveillé ma curiosité :

Là, il y a du fond !

L'intérêt est de voir comment d'autres organes de presse ont réagi. En 2011, quand le siège du journal avait été incendié (et le site internet piraté, déjà), c'est la solidarité professionnelle qui l'avait emporté sur les divergences d'opinion. Aujourd'hui, le rappel (nécessaire) de la défense de la liberté d'expression a été quelque peu étouffé par un discours plus critique à l'égard de la démarche de Charlie Hebdo.

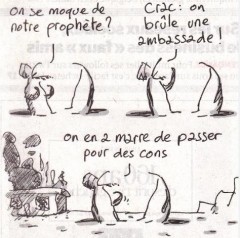

Le quotidien Le Monde illustre assez bien cette attitude. Le 19 septembre, le ton est donné par celui qui est devenu, à mon avis, le meilleur caricaturiste du journal, Xavier Gorce :

Ses "indégivrables" pingouins occupent la page 2 de la version papier du journal. La lecture de ses strips est très souvent un pur délice.

Celui que j'ai reproduit ci-dessus est un éditorial à lui seul. Comment des musulmans qui se disent choqués par ceux qui dénigrent leur religion (l'accusant de propager le fanatisme et la violence) peuvent-ils espérer être crédibles s'ils commettent précisément des actes qui confirment le cliché qu'ils dénoncent ?

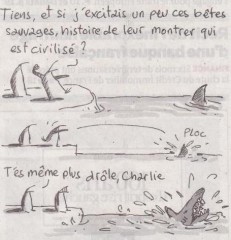

Mais, dès le lendemain, Xavier Gorce montre qu'il n'adhère pas pour autant à la démarche de Charlie Hebdo :

Est-ce vraiment faire oeuvre de satiriste, aujourd'hui en France, que de dénoncer sans cesse les aspects rétrogrades de la religion musulmane ?

Le jour d'après, en "une", c'est au tour de Plantu de régler ses comptes :

Charb y est représenté en beauf' et le dessinateur associé au Monde (souvent égratigné par ses collègues "de gauche" dans le passé) ne se prive pas d'aller dans le sens de Xavier Gorce. En clair pour lui, c'est de la provocation à deux balles. Le "coup de pied de l'âne" est donné par la souris, alter ego de Plantu. Elle sodomise sans complexe un drôle de chien... qui n'est autre que Maurice (de Maurice et Patapon), animal fétiche de Charb. Et pan dans les fesses !

Dans le même numéro du Monde, Sergueï s'en prend plutôt aux intégristes chrétiens qui ont conçu le film antimusulman :

Sur la Toile, on peut trouver des propos approchants sur le site de Bakchich, qui estime qu'en France il y a quand même deux poids, deux mesures :

J'en reviens toujours à Xavier Gorce, qui a bien perçu le risque qu'il y avait à laisser Marine Le Pen se présenter en défenseure de la laïcité à la française :

Mais laissons la parole à Charb, qui n'a pas tort de rappeler, dans un entretien accordé au Monde, que ses dessins sont moins dangereux pour la santé que l'activisme des militants intégristes. On a de plus oublié aujourd'hui que, si le catholicisme tolère (de gré ou de force) la critique acerbe, c'est le résultat de décennies de luttes, d'oppositions parfois très violentes. Nous ne sommes peut-être qu'au début d'une ère de questionnements abrupts à propos de la place de l'islam et des musulmans en France...

20:57 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, société, médias, presse, france, islam, religion, charlie hebdo

dimanche, 23 septembre 2012

The Secret

Curieusement, le diffuseur n'a pas traduit le titre. A-t-on jugé que le public français comprendrait sans problème ? A-t-on voulu faire des économies d'affiches ? Un problème de droits s'est-il posé pour la traduction Le Secret ? C'est d'autant plus troublant qu'un autre titre nous est montré : The Tall Man (L'Homme grand).

Celui-ci évoque un personnage quasi-mythique, qui enlèverait les enfants d'une petite ville du nord-ouest des Etat-Unis (du côté de Seattle). Comme tout bon film d'épouvante, il s'appuie sur une réalité sociale (la crise économique et la disparition de l'activité minière).

Le réalisateur et scénariste, le Frenchie Pascal Laugier, sacrifie au procédé du retournement... un peu trop d'ailleurs.

Cela commence avec la séquence initiale, qui anticipe sur le déroulement de l'action. On la revoit une heure plus tard... mais on ne perçoit plus les protagonistes de la même manière.

A la base, on suit la courageuse infirmière Julia Denning (Jessica Biel, très photogénique, qu'elle soit sale, propre, gentille ou méchante), veuve et mère d'un petit garçon. Elle tente de soulager un peu les malheurs de cette population qui vit à l'écart du "Rêve américain". Elle est victime d'une agression... et l'on se demande si une bonne partie de la population n'est pas impliquée dans un complot.

Mais voilà que tout se complique. Ce qu'on nous a montré à l'écran n'est peut-être que mensonge (ou vision subjective). N'est-ce pas l'infirmière qui est un monstre ?

Pendant que l'on se pose ces questions, le film prend le temps de brosser un tableau accablant de cette province gangrénée par le chômage, l'alcool et la violence. Quand on compare cet univers aux scènes de la dernière partie du film, on peut se demander s'il n'y a pas un peu de racisme social dans ce film... ou une volonté maladroite de transgresser une forme de "politiquement correct".

Là où le réalisateur en fait trop, c'est quand il oriente les vingt dernières minutes vers un nouveau retournement. Alors, oui, il a réussi à construire son film de manière à rendre vraisemblables les versions successives. Mais, à trop vouloir faire le malin, il dilue un peu l'intérêt.

P.S.

Au niveau de la distribution, on peut signaler la composition de la jeune Jodelle Ferland en ado artiste limite autiste.

21:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 22 septembre 2012

Robot and Frank

Cette étrange comédie allie tradition et modernité. Pour la tradition, on a le vieux grincheux et la lecture de livres. Pour la modernité, on a les visiophones, les voitures futuristes... et des robots, l'un d'entre eux devenant l'auxiliaire de vie du héros.

Évidemment, le retraité, qui est frappé par un début d'Alzheimer, va vite s'accommoder du tas de ferraille qu'il rejette au début. C'est la manière dont va s'effectuer le rapprochement qui est originale : alors que le robot est censé apprendre au vieil homme à mener sa vie quotidienne plus sainement (bien se nourrir, entretenir un jardin, avoir des projets), c'est le "malade" qui va faire de la machine son apprenti, ainsi qu'il aurait aimé le faire avec son fils, qu'il a peu connu enfant.

Que va-t-il bien pouvoir lui enseigner ? Il faut être attentif à la première scène, étrange quand on ne connaît pas encore la suite. Sachez simplement que le vieil homme a fait de la prison...

Le plus cocasse dans cette affaire est que le robot est programmé pour privilégier l'amélioration de l'état de santé de son patient... quitte à commettre quelques "entorses" à la légalité. Cela nous vaut plusieurs moments savoureux. La relation qui se noue entre les deux êtres, faite de complicité et de non-dits, est touchante.

Les relations de Frank avec les humains sont finalement plus compliquées. Il y a ses enfants (un beau gosse, James Marsden, alias Cyclope dans X-Men, et une bimbo humanitaire, Liv Tyler, lèvre supérieure refaite), qui l'aiment mais ne le comprennent pas. Il y a cette charmante bibliothécaire (Susan Sarandon, elle aussi passée sous le bistouri), avec laquelle il serait prêt à faire un bout de chemin... et il y a ces jeunes (nouveaux) riches, arrogants. Ah, j'ai failli oublier : la police va s'en mêler, avec le shérif, incarné avec talent par Jeremy Sisto, remarqué dans les récentes saisons de New York Police Judiciaire.

Le dernier quart d'heure m'a ému. Une révélation donne encore plus de profondeur à un aspect de l'histoire : la maladie de Frank. Cela se termine par une dernière pirouette, mais je n'aime globalement pas la fin.

P.S.

Les histoires de robot sont à la mode. Cet été, en première partie de Journal de France (de Depardon), j'ai vu un excellent court-métrage, Blinky, moins optimiste sur le sujet...

22:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 21 septembre 2012

Oh le fayot !

C'est ce que j'ai pensé en cette fin d'après-midi, à la lecture du dernier numéro du Ruthénois. Page 8, entre la bobine des nouveaux-nés, une tribune de Guilhem Serieys (contre Bernard Saules, fantomatique conseiller municipal et général de Rodez) et le dessin de la semaine de Stéphanie Gras, on peut lire ceci :

En tout cas, le sixième adjoint du maire de Rodez (en charge des travaux, de l'urbanisme et de l'habitat) semble bien informé.

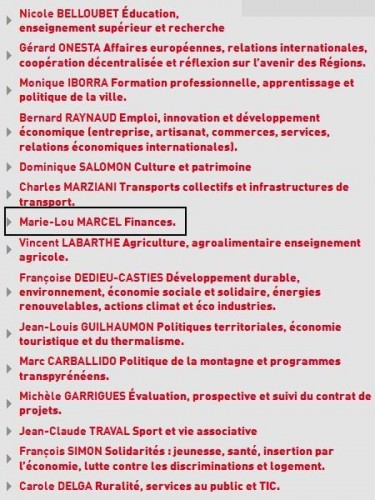

Pourtant, sur le site du Conseil régional de Midi-Pyrénées, lorsque l'on consulte la liste des vice-présidents, la seule personne aveyronnaise présente est Marie-Lou Marcel :

De même, lorsque l'on tombe sur la liste des élus aveyronnais du Conseil régional, sur la fiche de Christian Teyssèdre, on ne trouve, à l'heure où j'écris ces lignes, nulle mention d'une vice-présidence :

(Ceci dit, la fiche de Marie-Lou Marcel ne porte pas mention de son poste de vice-présidente.)

Une telle précipitation dans l'éloge, de la part de quelqu'un qui n'est pas membre du même parti que le premier magistrat ruthénois, est sans doute la marque d'un grand désintéressement.

21:47 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actualité, presse, médias

jeudi, 20 septembre 2012

Petit coup de chapeau...

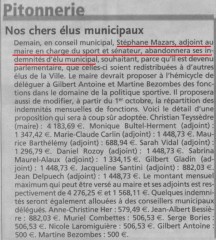

... à Stéphane Mazars, devenu sénateur de l'Aveyron suite à la nomination d'Anne-Marie Escoffier dans le gouvernement Ayrault. En lisant Centre Presse aujourd'hui, on apprend en effet qu' il va renoncer à ses indemnités d'adjoint au maire de Rodez :

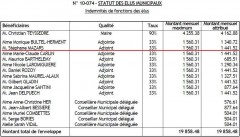

Si l'on se fie au compte-rendu du Conseil municipal du 10 mai 2010, le nouveau sénateur se prive d'un peu plus de 1 400 euros par mois :

Cette somme ne sera hélas pas économisée sur le budget ruthénois : l'article annonce que, conformément à ce que permet la loi, elle sera reventilée entre les autres élus de sa majorité. Voilà qui va contribuer à ressouder l'équipe municipale !

Quant au nouvel élu de la Nation, même s'il a décidé de mettre un peu en sommeil sa carrière d'avocat, il va voir ses revenus augmenter, grâce au généreux statut des sénateurs : à une indemnité nette mensuelle de près de 5 400 euros s'ajoutent environ 6 000 euros d'aide à la représentation (somme qui n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu...)... et 7 500 euros pour rémunérer ses collaborateurs.

Stéphane Mazars va a priori sans doute aussi continuer à siéger au Conseil d'agglomération du Grand Rodez (il n'en est pas vice-président), fonction qui, à ma connaissance, n'est pas rémunérée, le territoire intercommunal abritant moins de 100 000 habitants :

Il a commencé, dès juillet dernier, à oeuvrer pour limiter le cumul des mandats... dans le temps. Il a cosigné (avec une brochette d'élus du Sud-Ouest, dont Alain Bernard, le tombeur de Jacques Blanc en Lozère) une proposition de loi organique visant à limiter à trois le nombre de mandatures parlementaires.

Je suis plutôt partisan d'interdire l'exercice d'une autre fonction. Après tout, si une personne fait l'affaire, pourquoi vouloir s'interdire de la réélire plus de deux fois ?

Ces propositions, tout comme la démarche personnelle de Stéphane Mazars, pour louables qu'elles soient, sont assez timides. C'est révélateur des blocages qui persistent dans le monde politique français (droite et gauche confondues). A cet égard, la mauvaise volonté manifestée récemment par certains élus socialistes n'est pas de bon augure. Il va falloir que le président et le Premier ministre tapent du poing sur la table, s'ils veulent vraiment réformer la vie politique de ce pays.

21:17 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, actualité, presse, médias

mercredi, 19 septembre 2012

Dark Horse

C'est à Todd Solondz (génial auteur de Bienvenue dans l'âge ingrat, Happiness et du décevant Life during wartime) que l'on doit ce "cheval noir" (cet outsider, devrait-on dire). Il n'est pas tombé dans la caricature, puisque cet exemple de loser est un fils de la classe moyenne juive, à qui ses parents ont sans doute passé trop de choses. Il est devenu un trentenaire célibataire, un peu obèse et dépressif.

La première partie présente le milieu familial (avec papa Walken et maman Farrow, très bons dans des rôles ingrats) et le contexte de la PME immobilière du père. C'est savoureux sans être excessif... de quoi décevoir les amateurs du côté trash de Solondz. On apprécie quand même de voir ce grand enfant gâté faire mu-muse avec son hummer digne des Experts Miami. Par contre, je trouve que Selma Blair n'est pas très crédible en brunette tantôt suicidaire tantôt cynique.

Cela devient intéressant quand surviennent des scènes oniriques, rêvées, fantasmées... ou comateuses. Certains personnages sortent du carcan que l'histoire leur avait imposé. Mais, globalement, c'est quand même moins réussi que les précédents films de Solondz.

21:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mardi, 18 septembre 2012

La Vierge, les Coptes et moi...

... et ma mère, aurait pu poursuivre l'auteur du film ! Il règne un double esprit sur ce curieux documentaire, enfant de Woody Allen et de Pierre Carles. La famille du réalisateur, Namir Abdel Messeeh, pourrait être juive. Elle est composée de Français et d'Egyptiens coptes. Les relations familiales, qui oscillent entre tradition et modernité, sont l'un des sujets de ce film. L'auteur y fait preuve d'un incontestable narcissisme, tempéré par un sens assez prononcé de l'autodérision.

L'autre sujet est celui de la religion, celle de la minorité chrétienne d'Egypte, pas très bien traitée par ses concitoyens musulmans. Messeeh se filme en train de construire son film, d'entretiens téléphoniques en repérages sur le terrain, à la manière d'un Pierre Carles.

On sent que l'auteur est au mieux agnostique, au pire athée. Il a pris de la distance avec son milieu d'origine. L'affaire des apparitions de la Vierge est l'occasion de renouer les liens. Evidemment, tout ne se passe pas comme prévu... et c'est tant mieux !

Les 40 dernières minutes, qui voient la mère (une ancienne comptable au Qatar... pays qui a participé au financement du film) prendre les choses en mains et débarquer de France en Egypte, sont souvent hilarantes. Au choc des cultures se superpose le cocasse des situations : il s'agit de trouver une jeune fille qui accepte d'incarner la Vierge... et de convaincre ses parents !

On atteint un sommet lorsque la participation des villageois est mise en scène. J'ai aussi trouvé très belle la séquence de la projection. A l'animation du public, ravi de se voir (ou de voir les voisins) à l'écran succède un silence éloquent, au moment de l'apparition.

La presse a eu amplement raison de chanter les louanges de ce petit bijou cinématographique.

20:40 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 17 septembre 2012

Yves Censi épinglé par "Le Canard enchaîné"

En réalité, il semble que la cible de la journaliste de l'hebdomadaire satirique, Isabelle Barré, soit surtout Michel Bouvard, co-auteur (avec le député aveyronnais) d'un dispositif fiscal dit parfois "loi Censi-Bouvard".

Il faut chercher dans le coin bas-gauche de la page quatre du numéro du 12 septembre pour lire cet article, titré "Les fées du logis étudiant", dont voici un extrait :

En clair, si l'on a les moyens d'investir au moins 100 000 euros, on peut économiser plusieurs milliers d'euros d'impôt sur le revenu, pendant plusieurs années. Notons que plus l'investissement est élevé, plus l'avantage fiscal est important.

En échange de quoi accorde-t-on cette faveur aux contribuables aisés ? De la construction de logements... Au départ, il était question de rénover des villages vacances. Aujourd'hui, on bâtit des résidences pour étudiants... pas nécessiteux : de 450 à 900 euros pour un studio de 18 m² ! (Moi qui me plains de la cherté des loyers ruthénois...) Et voilà un bel exemple de contournement (légal) de la politique de redistribution : des grands bourgeois (des députés de l'ancienne majorité... mais je ne suis pas emballé par leurs successeurs...) font voter un dispositif qui avantage des ménages fortunés... et dont les produits sont destinés à être utilisés par les rejetons des familles aisées. C'est quand même beau, la République !

22:05 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias

dimanche, 16 septembre 2012

Les Enfants Loups

C'est le dernier film de celui que l'on commence à présenter comme le nouveau Miyazaki, Mamoru Hosoda. Les amateurs de mangas le connaissent par ses précédentes oeuvres, La Traversée du temps et Summer Wars. A ma grande joie, j'ai pu voir le film en version originale sous-titrée.

Autant le dire tout de suite : c'est long (deux heures). Le réalisateur a pris le temps de développer son histoire, ses ramifications. Il est très attentif aux émotions des personnages.

La première partie traite de la rencontre entre une étudiante et un jeune homme mystérieux. Leur amour va donner naissance aux deux enfants-loups, Yuki l'aînée et Amé le cadet.

La deuxième partie du film est consacrée à l'enfance des bambins, qui finissent par s'installer avec leur "mère-courage" en pleine campagne, dans une baraque en ruine que maman va retaper, avant de mettre en culture les terres avoisinantes. Au départ dubitatifs, les voisins vont se rapprocher d'elle, notamment un vieil homme bourru, sorte de Clint Eastwood rural japonais qui, sous des dehors agressifs, cache un coeur d'or. Cette partie est la plus truculente, notamment par le biais de Yuki, véritable feu follet qui peine à maîtriser ses transformations.

La troisième partie traite du début de l'adolescence des enfants. Leurs tempéraments évoluent, tout comme leurs corps et la relation semble s'inverser entre le frère et la soeur (qui est la narratrice de l'histoire).

L'animation est de qualité. Au départ, certaines scènes anodines pouvaient laisser croire qu'à l'image du ton, on risquait de subir un truc assez mièvre. Très vite, quelques détails nous laissent entrevoir le talent des dessinateurs, notamment lorsque la ville se trouve à l'écran, de nuit, ou encore lorsque l'on nous montre ces bocaux où sont disposées des fleurs.

La partie qui se déroule à la campagne subit l'influence de Hayao Miyazaki. Il est question de communion avec la nature, mais il n'y a pas de propos écologiste ici. Signalons un moment de toute beauté, qui voit la mère, partie à la recherche du fils disparu en forêt, faire la rencontre d'une ourse et de ses petits. Au même moment, à l'école du village où Yuki se retrouve enfermée avec un ami qu'elle a peu auparavant blessé par mégarde, une scène fabuleuse la voit révéler son secret, devant une fenêtre ouverte dont les rideaux oscillent au gré du vent, (dé)voilant tel ou tel aspect de sa personnalité.

Même si les dix dernières minutes m'ont un peu cassé les pieds, je recommande chaudement ce film.

22:38 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 15 septembre 2012

La Dette

Il ne va pas être question de la B.C.E., ni de la Grèce, ni de l'Espagne... un peu de la France... mais parce qu'il s'agit d'un film franco-polonais, dont l'action se déroule de nos jours, avec des références au passé communiste du pays (la Pologne), 30 ans auparavant.

On met du temps à comprendre ce à quoi fait allusion le titre français, alors que le titre polonais, Kret ("la taupe"), est plus explicite... mais un autre film, dont l'action se situe pendant la Guerre froide, porte déjà ce titre, en français.

A l'image des deux personnages principaux (le père et le fils), on navigue entre la France et la Pologne, entre l'euro et le zloty. Les deux hommes mènent un petit commerce illicite de vêtements de récupération. Leur fournisseur est un Arabe français, leurs clients des connaissances polonaises, dans le Sud du pays, la Silésie :

En France, le duo s'appuie sur un neveu de Zygmunt : la communauté polonaise est importante dans le Nord-Pas-de-Calais et la solidarité n'est pas un vain mot.

"Solidarité" est justement l'un des mots-clés : Zygmunt (qui fut ouvrier) est un ancien militant du syndicat Solidarnosc, avec lequel il semble avoir pris ses distances. Il en fut pourtant une figure emblématique, au plan local. Il a fait de la prison sous le régime communiste et semble vivre avec une pension de retraite assez modeste.

Le film nous présente d'abord le contexte économique et familial : le fils de Zygmunt est marié à la fille d'un autre ancien mineur, qui fut tué lors d'une grève qui défraya la chronique au début des années 1980.

Dans le contexte de "lustration", certaines affaires remontent à la surface. On apprend que la police politique aurait disposé d'un agent au comité directeur de la section de Solidarnosc. Zygmunt est soupçonné... et le film prend une autre dimension.

Le réalisateur a su (en s'appuyant sur d'excellents comédiens) restituer plusieurs ambiances troublées. La relation père-fils est perturbée, même si Pawel veut engager la défense de l'honneur de son père. Cela se complique avec sa femme et sa belle-mère, même si les liens affectifs demeurent forts. C'est plus dur avec les contacts professionnels. Paradoxalement, la solution pourrait venir de la communauté émigrée.

La dernière demi-heure est particulièrement réussie. A plusieurs reprises, on est amené à changer d'opinion, à propos de Zygmunt principalement. Le suspense est prenant, alors que l'action ne suit pas un rythme trépidant.

Un film à découvrir.

17:16 Publié dans Cinéma, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 14 septembre 2012

Les mutinés de Villefranche-de-Rouergue

L'an prochain sera célébré, à Villefranche-de-Rouergue, le 70e anniversaire de la révolte de troupes SS originaires des Balkans, plus précisément du pays qu'on a appelé jadis la Yougoslavie. Ces Croates et ces Bosniens avaient sans doute été recrutés de force. (Curieusement, presque un an plus tard, Rodez fut le théâtre d'une révolte similaire, celle de soldats soviétiques incorporés de force à l'armée allemande.)

Le déroulement de la rébellion est bien raconté par le site de l'ambassade de Croatie en France. La commémoration de cet acte héroïque a longtemps été l'objet de la polémique, en raison de l'histoire troublée des Balkans. C'est bien raconté dans le livre écrit par Mirko Grmek et Louise Lambrichs, Les Révoltés de Villefranche :

On pourrait croire qu'aujourd'hui que la Yougoslavie a disparu, que la guerre fait partie du passé, la commémoration est définitivement apaisée.

Un récent article de La Dépêche du Midi nous apprend que non. Le problème ne vient pas du côté croate, mais du côté français. En effet, le monument a été modifié. Villefranche-de-Rouergue, jumelée avec la ville de Pula, en Croatie, a récupéré une copie des statues qui, à l'origine, lui étaient destinées, mais qui n'avaient finalement pas quitté la Yougoslavie :

Le mémorial a été réaménagé. La stèle d'origine a disparu. Il se trouve que je l'avais prise en photo il y a une dizaine d'années :

Elle se trouvait dans un parc anodin, à l'écart de la ville :

L'ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et Ami-e-s de la Résistance) déplore la transformation du mémorial, parce qu'elle élimine les références à la Yougoslavie. Un mauvais esprit se demanderait si ce n'est pas la disparition de la référence au communisme qui a irrité certains adhérents.

Cette transformation n'en était pas moins dans la logique des choses : les nouveaux Etats, issus de l'ex-Yougoslavie (au premier rang desquels la Croatie) sont à la recherche de références symboliques. Voilà pourquoi les révoltés yougoslaves sont devenus croates... et bosniaques. De surcroît, en 1943, la Yougoslavie n'existait plus. Il aurait peut-être été plus juste de mêler les deux types de référence dans le nouveau mémorial.

Mais il y a peut-être encore autre chose derrière tout cela. On nous a enseigné que, durant la Seconde guerre mondiale, en Europe, certains pays se sont lancés dans la collaboration à outrance avec l'Allemagne nazie. Le régime croate des Oustachis faisait partie de ceux-là. Du coup, dans l'esprit de pas mal de monde, croate = collabo = nazi des Balkans. C'est oublier un peu vite que le chef de la résistance communiste, Josip Broz (Tito) était... croate et que le premier président de la Croatie indépendante (dans les années 1990), Franjo Tudjman, a bien combattu pendant la Seconde guerre mondiale, mais dans les rangs de la résistance communiste, pas du côté des Oustachis. C'est des années plus tard qu'il s'est détaché de Tito, lassé par la tendance des Serbes à monopoliser le pouvoir (en Yougoslavie) et à jeter l'opprobre sur les Croates. Il a fini par verser dans le nationalisme le plus intransigeant, ce qui a pu influencer la lecture qu'à l'étranger on a faite du passé de la région.

23:41 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, société, histoire

mercredi, 12 septembre 2012

C'est la rentrée de Groland !

Samedi 8 septembre a démarré une nouvelle saison, sous le titre Made in Groland, marquée par la nouveauté : générique, plateau et habillage ont été remodelés.

Lancée au son des choeurs de l'Armée rouge, l'émission commence fort avec un sujet "familial" de Gustave de Kervern, sensible aux difficultés financières des parents d'élèves :

Je vous laisse imaginer par quoi est remplacée la colle en tube...

De son côté, Franki Ki revient traumatisé des Jeux paralympiques de Londres. On se demande bien pourquoi...

Très didactique, un reportage montre comment se faire soigner en dépit du démantèlement progressif de la Sécurité sociale pour tous :

Plein d'espoir est aussi ce sujet consacré à la reconversion d'un ancien calibreur d'une boîte fabriquant des anus artificiels pour porc... ou comment le chômage persistant se transforme en épopée de la mondialisation :

L'émission ne serait pas complète sans la présence de Francis Kuntz qui, endossant la panoplie de Bernard Pivot du pauvre, nous rend accessible la littérature de qualité :

Vers la fin, le traditionnel rappel des titres (non développés au cours de l'émission, comme de bien entendu) laisse la place à l'info "made in ailleurs". Tâchez de deviner à quelle vedette française se rapporte l'image suivante...

Actualité grolandaise oblige, l'émission consacre un peu de temps, avant la conclusion, au festival international du film grolandais, qui va se tenir à Toulouse. C'est Michael Kael qui est chargé d'en faire la promotion :

Banzaï !

22:46 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, humour, médias, rentrée, journalisme

dimanche, 09 septembre 2012

Journal de France

Raymond Depardon cosigne ce film avec Claudine Nougaret, devenue jadis son ingénieure du son (et un peu plus que cela, comme on peut le comprendre à la manière dont il la filme).

Ce documentaire alterne les séquences d'archives (parfois inédites), principalement des extraits des précédents films de Depardon, et des scènes tournées récemment, lors du dernier périple du cinéaste dans la France profonde.

Les tranches de vie saisies en Afrique sont saisissantes, que ce soit au Venezuela, au Biafra (en pleine guerre civile), en compagnie de mercenaires européens, ou au Tchad, où Depardon était parvenu, au prix de plusieurs mois passés dans le désert, à entrer en contact avec les ravisseurs de l'anthropologue Françoise Claustre, puis de celle-ci.

A notre époque, Raymond Depardon photographie. La devanture d'un magasin, une route, des grands-pères assis à l'entrée d'un bâtiment. On voit le "travail à l'ancienne" que prise le photographe.

Retours sur sa carrière. On nous propose des extraits connus ou inédits des documentaires qui ont fait la renommée du cinéaste : 1974, une partie de campagne, où Valéry Giscard d'Estaing apparaît cynique (le film a été longtemps bloqué par l'ancien président de la République) ; Reporters, qui met en scène à la fois des vedettes et des photographes (et Jacques Chirac en campagne, il y a une trentaine d'années).

Depardon est revenu sur les sujets qui lui tenaient à cœur. A San Clemente, tourné dans un asile de Venise, situé sur une île (avec des images particulièrement marquantes) répond Urgences, consacré à l'Hôtel-Dieu, à Paris. A Délits flagrants répond 10e chambre, instants d'audience (avec le cas de ce chauffeur délinquant routier multirécidiviste... et sans complexe). Et puis il y a la série Profils paysans, si nostalgique (passéiste, dirons certains), qui n'a pas suscité l'enthousiasme unanime du monde agricole.

Si l'on connaît bien l’œuvre du cinéaste, ce film est un agréable "pot-pourri", qui n'apprend pas grand chose. Sinon, c'est l'occasion de découvrir l'un des meilleurs documentaristes contemporains.

17:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 07 septembre 2012

My vote is my secret

C'est un documentaire tourné en 1994, avant, pendant et juste après les premières élections libres en Afrique du Sud. Il a été diffusé sur Arte l'année d'après.

Les auteurs ont suivi des citoyens ordinaires, presque tous noirs, pendant l'effervescence qui précède le vote, au moment de celui-ci et après la proclamation des résultats. Les véritables héroïnes sont des ouvrières du textile, qui travaillent dans une petite manufacture. Quand on prend le temps de les écouter, on s'aperçoit qu'elles ont des convictions solidement ancrées, chacune à sa manière. Elles sont à la fois drôles et émouvantes.

Les meilleurs moments cinématographiques sont les séquences tournées auprès des Zoulous, notamment dans cet "hostel", sorte de refuge clanique, où certaines femmes peuvent trouver protection, tant la violence est grande à l'extérieur. On assiste à des cérémonies traditionnelles, bien filmées, alors que, dans le reste du film, l'image est d'une qualité médiocre.

Intéressants aussi sont les préparatifs du scrutin. On navigue entre l'amateurisme bon enfant et un indéniable engagement civique. C'est touchant et stimulant à la fois. On voit naître une (ébauche de) démocratie. On pourra néanmoins regretter que les Blancs privilégiés par le régime d'Apartheid n'aient pas réellement voix au chapitre.

Sur la fin, on voit la joie de la majorité (après la proclamation de la victoire de Nelson Mandela) et on arrive à une étonnante séquence, durant laquelle s'illustre un drôle de gamin, parfaitement anglophone (ce qui n'est pas le cas de nombre de personnes interrogées dans ce documentaire), qui exprime les attentes (énormes) de la population et, dans une scène digne du théâtre de boulevard, récite ce qui me semble être le discours d'investiture de Nelson Mandela.

Je ne connaissais pas ce documentaire. Il a été programmé lors du festival de Rieupeyroux (Rencontres à la campagne), qui, du 5 au 9 septembre 2012, propose des films peu vus, le tout associé à une fête villageoise. On peut voir des expositions, rencontrer des producteurs locaux, (bien) manger sur place et même écouter de la zique (un trio de chanteuses-musiciennes qui ont la langue bien pendue).

21:37 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film