mercredi, 30 avril 2014

Dans la cour

Cette tranche de vie d'une copropriété parisienne sert de toile de fond à un film centré sur la dépression, ou du moins le mal de vivre. Catherine Deneuve incarne une (encore jeune) retraitée hyperactive, victime de ses obsessions. Gustave Kervern interprète un artiste raté, qui devient le concierge - homme à tout faire de l'immeuble.

On retrouve la "patte" de Pierre Salvadori dans quelques situations cocasses (autour d'un jet d'eau, des vélos à entreposer ou d'un chien à garder) et dans la tendresse générale dont il entoure ses personnages... enfin presque tous ses personnages.

Dans l'immeuble cohabitent des retraités, des couples avec enfants, un footballeur déchu, un urbaniste, un ancien syndicaliste CGT... Je trouve le film assez injuste avec l'époux de Mathilde (incarné par l'excellent Féodor Atkine, sous-utilisé, confiné dans un rôle de faire-valoir) et l'urbaniste, accablé de tous les maux parce qu'il essaie de faire respecter un semblant d'ordre.

En face, Catherine Deneuve donne toute sa mesure dans son personnage de femme perdue, pleine de bonne volonté. J'ai aussi apprécié Pio Marmai en pro de la combine. Chacun a une faille que l'histoire nous fait découvrir. Mais je trouve que le personnage d'Antoine est trop "chargé". En plus, Gustave Kervern ne la joue pas subtile...

Du coup, malgré l'intérêt de l'intrigue (et quelques effets de mise en scène, comme cette symphonie de bulles géantes, au début), on tourne vite en rond... sans compter que l'ambiance est plombée par les difficultés supposées insurmontables qui accablent le personnage masculin principal. Fort heureusement, le scénario ménage une porte de sortie pas trop désespérante, mais c'est au final un peu décevant, compte tenu de l'enthousiasme manifesté par la critique.

22:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mardi, 29 avril 2014

Divergente

Je me suis laissé entraîner dans ce truc. J'avais un peu peur de me retrouver devant une "bouse pour ados", bien enveloppée, certes, mais bousique quand même.

Le scénario ne ménage guère de surprises. On peut d'ailleurs s'amuser, quand on en a le temps (cela dure quand même plus de deux heures), à prédire les prochaines péripéties ou le destin de tel ou tel personnage. Les caractères sont d'ailleurs assez formatés. Seuls quelques individus sortent du lot, par leur originalité. C'est un peu le propos du film, dont l'héroïne est censée incarner le rejet du conformisme, celui de la société comme celui de ses parents.

C'est fort louable, mais le chemin qu'elle suit rappellera quantité de films à ceux qui ne sont pas nés de la dernière pluie. On a tout de suite compris que "Tris" n'allait pas suivre la voie de ses parents. On n'a pas mis plus longtemps à deviner qu'elle allait en baver grave chez les "Audacieux" et qu'après une période difficile, elle allait faire ses preuves et même se révéler un leader. Il n'est pas non plus besoin d'être très futé pour se rendre compte que le séduisant formateur (Quatre) en pince pour l'héroïne, qui elle-même n'est pas insensible à son charme. On pourrait continuer comme cela pendant un long moment...

Le film est rattrapé par ses qualités techniques. C'est du boulot très correct. L'image est bonne, les mouvements de caméra pas d'une grande inventivité mais efficaces. Les costumes comme les décors, sans renouveler le genre, font leur effet.

Du coup, même si les dialogues ne sont pas transcendants, on se laisse prendre à ce qui ressemble à un roman d'aventures. Les acteurs (surtout les plus âgés) ne sont pas maladroits. (Plus que par Kate Winslet, trop caricaturale dans son rôle de méchante, j'ai été marqué par Ashley Judd, qui interprète la mère de l'héroïne.) On laisse ainsi passer quelques incohérences scénaristiques (et l'abus de "juste à temps") pour profiter d'un peu de dépaysement.

P.S.

Aux jeunes spectateurs, on recommandera de lire l'excellent roman d'anticipation d'Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes, autrement plus puissant que ce film.

21:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

Révolution

Il s'agit de la nouvelle série de science-fiction produite par l'inévitable J.J. Abrams. Sa diffusion vient de commencer en France, sur la chaîne NT1. Celle-ci a le bon goût de proposer de revoir les épisodes en version originale sous-titrée (comme pour Fringe).

Disons tout de suite que le scénario comme l'interactivité des personnages ne sont pas d'une grande originalité. On a puisé dans Lost (bof...) et la récente Alcatraz (hélas arrêtée au bout d'une saison). Des individus ordinaires sont confrontés à des événements extraordinaires, inexpliqués. Petit à petit, ils vont en apprendre les causes et, au fur et à mesure, les spectateurs découvrent leur passé grâce à des retours en arrière (la catastrophe initiale s'étant produite 15 ans auparavant).

Le premier épisode, Blackout, est en fait le pilote de la série. C'est une bonne idée. Il met en place des éléments clés de l'intrigue. Au niveau de la mise en scène, c'est ma foi plutôt inspiré, avec une chute d'avion spectaculaire et une impressionnante vision de voitures s'éteignant les unes à la suite des autres, sur une autoroute :

Puis, nous faisons un bond de quinze ans. Des rescapés de la catastrophe vivent (sans électricité, comme le reste de la planète) dans un village qui rappelle La Petite Maison dans la prairie. Arrive un groupe d'individus menaçants, appartenant à la Milice :

Ces personnages qui, de prime abord, incarnent le mal absolu, vont gagner en épaisseur au fur et à mesure que les événements passés vont ressurgir, par le biais des retours en arrière. On comprend aussi très vite qu'un objet est appelé à jouer un grand rôle :

C'est un pendentif, mais aussi une clé USB. On ne sait pas ce qu'il contient, ni à quoi il sert ou pourrait servir. Par la suite, on apprend qu'il en existe d'autres exemplaires.

L'épisode 2, La Captive, nous fait rencontrer le chef des "méchants", Sebastian Monroe, que l'on a en fait déjà aperçu dans le premier épisode. Il porte au bras un tatouage (un M stylisé) que ses sbires imitent. De manière évidente, il nous est présenté comme un fasciste :

L'un des personnages prend de plus en plus d'ampleur. Il s'agit de "Charlie" (Charlotte) Matheson, la fille de l'homme qui est sans doute responsable du chaos dans lequel la Terre est plongée... et qui a été assassiné. Elle a aussi perdu sa mère et se lance à la poursuite des miliciens, qui ont enlevé son frère asthmatique (je sais, ça commence à faire beaucoup) :

Autant le dire tout de suite : je n'aime ni le jeu de l'actrice ni son personnage, visiblement inspiré de l'héroïne de Hunger Games. C'est à la fois une tête à claques et une couineuse dont on tente d'expliquer le comportement actuel par les drames qu'elle a vécus. C'est lourd, tout comme la défense ostentatoire des "valeurs familiales", les seules sur lesquelles un monde civilisé puisse reposer. En gros, la gamine tente de se reconstruire une famille et exprime une compassion pour le genre humain que ne partagent pas certains de ses compagnons d'aventure.

Dans l'épisode 3, Sans Merci, on découvre un groupe de résistants (menés par un prêtre catholique... ben oui, on est aux States !). Ceux-ci ont fort à faire avec une unité de miliciens très très méchants :

On en apprend un peu plus sur l'oncle de "Charlie", Miles Matheson, ardemment recherché par le dictateur Monroe. C'est surtout une véritable machine à tuer, un mec qui a perdu ses illusions... et que la suite des aventures devrait faire (un peu) changer d'avis. Il est incarné par un spécialiste des seconds rôles, Billy Burke, qui est vraiment très bien.

On le retrouve au premier plan dans le quatrième épisode, Aux Abois, qui met aussi l'accent sur le personnage de Maggie, une blonde assez tenace, qui, depuis quinze ans, a tout fait pour tenter de retrouver ses enfants :

Parallèlement, on suit le frère cadet de Charlie, toujours prisonnier des miliciens dirigés par Tom Neville (Giancarlo Esposito, efficace dans le rôle). De leur côté, les héros, réfugiés dans un ancien parc d'attraction, se retrouvent confrontés à un vieux cinglé entouré de chiens d'attaque. Mais, comme pratiquement tous ceux qui ont souffert des conséquences de la catastrophe initiale, le vieux cinglé a peut-être ses raisons pour être devenu ainsi.

Au niveau des personnages principaux, il faut ajouter un milicien atypique, qui dit s'appeler Nate (mais c'est bidon). Ce beau gosse musclé a pour mission de ramener Miles Matheson (vivant) à Monroe, mais on sent qu'il en pince grave pour Charlie la pisseuse.

Le tableau serait incomplet sans le "guique" de service, Aaron, un ancien de Google qui était jadis pété de thunes. Ce spécialiste d'informatique sera sans doute très utile aux héros et, par son physique quelconque, il fédère une partie non négligeable de l'audience.

Je vais attendre un peu pour voir comment l'histoire tourne. Si cela s'oriente vers un Lost-bis ou si le pathos prend décidément le dessus, je laisserai tomber. Si le scénario tient ses promesses et si les aspects fantastiques de l'intrigue restent au premier plan, je me laisserai tenter...

00:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, cinema, film, télévision

lundi, 28 avril 2014

Dancing in Jaffa

C'est un documentaire que j'ai beaucoup hésité à aller voir. Evidemment, le sujet (les enfants dans conflit israélo-palestinien) est casse-gueule. Mais, surtout, j'avais redouté le truc plein de bons sentiments, qui éviterait les points de friction.

... Eh bien j'avais tort ! C'est d'abord une histoire originale (et vraie), celle de Pierre Dulaine, un danseur de salon (plusieurs fois primé au niveau international), qui s'est lancé dans un projet un peu fou : faire danser ensemble des enfants israéliens et palestiniens (en fait des Arabes israéliens, descendants des Palestiniens qui n'ont pas fui après la guerre de 1948-1949).

Située au sud de Tel-Aviv, Jaffa est une ville multiculturelle, judéo-islamo-chrétienne (que l'on a déjà vue en toile de fond de l'intrigue du film Ajami). L'un des intérêts du film est d'ailleurs d'interroger les identités. Certains enfants (ici comme ailleurs) ne font pas de différence entre "arabe" et "musulman", alors qu'une partie des Palestiniens sont chrétiens. De plus, à l'écran, on peut constater combien les enfants israéliens juifs sont physiquement différents les uns des autres, certains ressemblant plus aux petits Palestiniens.

Le grand mérite du documentaire est de ne pas masquer les difficultés rencontrées. La première a été de faire danser des enfants musulmans entre eux (filles et garçons). Aux préventions des parents (les mères étant les plus présentes à l'écran) se sont ajoutés les préjugés de certains enfants. Les voir rechigner à toucher leur partenaire est à la fois comique et stupéfiant. Notons que le projet a concerné des écoles juives, musulmanes et mixtes.

La seconde difficulté a été d'inculquer les bases de la danse à un jeune public, pas du tout familier de cet univers. La passion et l'humour de Pierre Delaine lui ont été très utiles... ainsi que sa maîtrise de l'arabe, puisque, derrière ce personnage classieux s'exprimant dans un anglais châtié se cache le rejeton d'un couple mixte, le père étant irlandais et la mère palestinienne, de Jaffa (avant la conquête israélienne). On voit les gamins étonnés devant une ancienne vidéo de leur professeur, en pleine action avec une autre danseuse professionnelle... qui n'était pas sa femme ! (Sur la Toile, on peut trouver une autre de ses prestations.)

L'étape suivante était de faire danser Israéliens et Palestiniens. Je pense que le film ne restitue pas tout le parcours du combattant, mais on réalise à quel point ce fut sans doute difficile. Si l'on considère l'ensemble du projet, très peu de garçons furent volontaires au début. La rencontre avec les enfants juifs provoqua de nouveaux départs, alors que le projet semblait prendre forme. L'engouement est venu, si bien qu'il a fallu procéder à une sélection des danseurs, dans la perspective d'un concours, qui opposerait, non pas Israéliens et Palestiniens, mais duos d'écoles, chaque couple étant mixte.

On comprend que la désignation des concurrents n'a pas obéi qu'à de stricts critères sportifs. On a choisi des profils et, parfois, on a fait oeuvre sociale, retenant les enfants dont la danse favorisait l'épanouissement. J'ai aussi été sensible au fait que la réalisatrice n'ait pas privilégié les gamins au physique le plus avenant. Les grassouillets, les mal fagotés, les disgracieux ont autant (voire plus) bénéficié de son attention que les autres.

C'est le moment de souligner que le film met l'accent sur trois enfants, une juive d'origine européenne ou nord-américaine, un musulman en situation précaire et une gamine, orpheline de père, dont la mère est une convertie. L'évolution de cette dernière élève est particulièrement saisissante. Le film nous la montre passer du statut de quasi-racaille à celui de danseuse épanouie, moins complexée par son corps et (en apparence) moins perturbée par l'absence de son père.

Le résultat du concours a pour nous finalement peu d'importance. C'est la démarche qui est à saluer. Mais on comprend qu'ici comme ailleurs, des parents ont placé des espoirs démesurés dans cette modeste compétition. Ce n'est pas le sujet principal du film, mais c'est l'un des éléments qui nous rapprochent de cette région du monde, où les enfants ne sont pas si différents des nôtres.

14:14 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 27 avril 2014

Khumba

C'est une création sud-africaine mais, aux yeux des spectateurs français, cela ne semblera pas différent des productions américaines. On y retrouve d'ailleurs une pincée du Roi Lion et une brouettée de Madagascar (la francophobie en moins... ouf).

L'histoire ne contient pas de réelle surprise et l'intrigue, si elle ménage des rebondissements, est assez convenue. Cela laisse aux adultes le temps d'apprécier les détails de l'animation. Sur un grand écran, le léopard Phango est impressionnant :

Il est borgne, ce qui déforme sa vision. Mais son odorat est exceptionnel, ce qui est rendu de manière remarquable dans le film. Les scènes subjectives, montrant comment le félin repère ses proies à leurs odeurs, sont superbes et font un peu penser aux Dents de la mer.

On a aussi visiblement été attentifs aux mouvements des animaux, en particulier ceux des zèbres. Regardez bien comment évoluent l'avant et l'arrière du corps de ces bêtes... c'est du grand art ! Et quelles coupes de cheveux !

Par contre, la galerie de personnages secondaires est plus ou moins emballante. Du côté des réussites, on peut signaler le troupeau de zèbres et les springboks (les vrais !), passionnés de mêlée mais assez crétins, au fond.

J'ai aussi bien aimé la mante religieuse et le lapin. Par contre, je trouve les lycaons très stéréotypés. De leur côté, les rats des rochers rappelleront bien d'autres personnages aux cinéphiles. C'est vraiment du déjà-vu. Mais le pire est l'autruche, caricature de tragédien sentencieux, pas drôle et la plupart du temps insupportable.

L'histoire véhicule des "valeurs" (le fait de s'accepter soi-même et le respect de la différence). Cela donne un chouïa de profondeur à ce film, qui se laisse regarder.

02:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 26 avril 2014

Les Bruits de Recife

L'action se déroule dans la capitale de l’État du Pernambouc, situé dans le Nord-Est du Brésil :

Au départ, on pourrait penser qu'il s'agit uniquement d'une fiction à caractère documentaire. On y découvre la vie des classes moyennes d'un quartier protégé. Plus que l'écart de niveau de vie entre ces habitants et les pauvres (représentés par le personnel de maison et les veilleurs de nuit), le réalisateur montre les tensions internes à ce groupe de privilégiés. Certains sont à peine sortis de la pauvreté, tandis que d'autres frisent la grande richesse.

Un bon travail a été effectué sur le son. Les différents bruits jouent un rôle dans l'intrigue, que ce soient les aboiements du chien (dont on ne verra jamais les maîtres), les claquements des diverses chaussures sur le sol, les pétards qui explosent, les voitures qui démarrent, s'arrêtent, font demi-tour et les télévisions, dont la principale utilité semble être de meubler le silence.

Parce que ce silence angoisse certains habitants, rendus paranoïaques par la violence (réelle, mais aussi fantasmée) qui règne dans le pays. C'est sur ce créneau porteur que surfent des agences de sécurité, l'une d'entre elles proposant ses services à la copropriété qui est au centre de l'histoire.

A l'opposé, d'autres habitants cultivent l'insouciance et la nonchalance, une attitude salutaire, surtout quand règne une chaleur étouffante. Chacun vaque à ses occupations, à ses amours... mais les tensions sous-jacentes risquent d'exploser. Cela nous mène au fond de l'histoire, qui est noir. C'est un polar social, dont on ne nous fait entrevoir les fils que très progressivement. C'est un peu long à se dénouer, mais le film n'en est pas moins assez original.

11:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 24 avril 2014

Les petits gars de la campagne

Attention, le titre est trompeur. Ce documentaire n'est pas consacré aux jeunes agriculteurs d'aujourd'hui. S'il propose une série de portraits de cultivateurs et d'éleveurs (rarement jeunes), il les insère dans un propos plus global, consacré à la Politique Agricole Commune.

Mariant images d'époque et scènes contemporaines, le film restitue de manière assez claire les principales étapes de la PAC. Il ne s'agit toutefois pas d'une analyse objective, à mon avis. Si on laisse de côté une courte mention (au début) et une phrase dans une intervention d'un ancien ministre, tout le reste des déclarations est négatif, dénigrant la PAC.

Le propos ne manque pas de force parce qu'il s'appuie sur des exemples concrets, ces agriculteurs de la Vienne et des Pyrénées dont la situation (passée et actuelle) est censée illustrer les aberrations de la PAC. C'est parfois très réussi sur le fond. C'est plus intéressant au niveau humain : les portraits de ces cultivateurs et de ces éleveurs sont bien troussés et l'image n'est pas dégueu. Certains moments sont plus marquants que d'autres, comme la mise bas d'une chèvre ou encore l'analyse bureaucratique de la situation de son exploitation par un paysan accompagné de son fils.

Du côté des politiques, on a droit à quelques piques convenues contre plusieurs dirigeants (actuels et passés). Au niveau syndical, la FNSEA en prend pour son grade, même s'il faut connaître un peu ce milieu pour s'en rendre compte. Son actuel président, Xavier Beulin (qui est autant agriculteur que moi gymnaste émérite) apparaît bronzé et cravaté à l'écran, tandis que l'un de ses prédécesseurs, Luc Guyau, se fait apostropher sans doute par des militants de la Confédération paysanne.

Le film ne nous montre cependant pas comment Guyau a répondu à ses détracteurs, de même qu'à l'inverse, il laisse les déclarations très libérales de Pascal Lamy (ancien directeur de l'OMC) sans réponse de la part de son interlocutrice d'ATTAC.

Quant à la PAC en elle-même, elle n'est pas analysée assez en profondeur. Si l'on comprend bien le tournant que représente le découplage des aides, les spectateurs lambdas auront une image déformée de ce qu'elle a apporté dans les campagnes et à l'économie française. Ceci dit, le film, par sa brièveté, donne envie d'en savoir plus. A chacun de se faire son opinion.

23:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 19 avril 2014

Babysitting

Comme son nom ne l'indique pas, c'est une comédie française, qui puise à la fois dans la tradition nationale (les films avec Louis de Funès, mais aussi Le Jouet de Francis Veber ou encore Mon Idole de Guillaume Canet) et dans les comédies djeunses américaines (d'American Pie à Projet X, en passant par Road Trip). Autant dire qu'il ne faut pas y chercher trop de subtilité. Les personnages sont volontairement caricaturaux... et c'est très bien comme ça !

On commence avec le héros Franck (interprété par Philippe Lacheau, le coréalisateur).

Ce charmant garçon est une "victime de la life". Il végète dans un emploi de réceptionniste, parce qu'à bientôt trente ans il n'a pas réussi à percer dans la bande dessinée, sa véritable passion. (Notons que les croquis que l'on nous donne à voir sont très jolis.) Plutôt timide, il a laissé filer une ancienne collègue de travail, dont il est raide dingue. Cerise sur le gâteau : ses deux meilleurs potes sont deux boulets qui n'arrêtent pas de le chambrer.

Passons donc au meilleur ami, Sam, le "bogosse" dragueur fou, interprété par Tarek Boudali :

C'est sans doute la révélation masculine de ce film. Cet acteur sait jouer à la fois de son corps et des expressions de son visage. Il est tour à tour triomphant et dépité, enjôleur et insensible. Les scènes qui le font intervenir sont souvent drôles.

Son comparse Alex est tout d'un bloc : c'est le crétin de base, qui n'en loupe pas une. Livreur épouvantable, il "trouve" une caméra numérique (qui n'arrivera jamais à destination). C'est à travers elle que l'on suit environ la moitié de l'histoire.

Ce trio masculin est complété par un improbable duo. Alice David incarne avec conviction Sonia, la bombasse pas conne que les mecs s'arrachent. Il faut dire qu'elle n'est guère désavantagée par son physique :

Elle est accompagnée par son cousin Ernest, un grand échalas gaffeur, doté d'une moustache vraiment horrible. Le personnage (joué par Vincent Desagnat), assez pitoyable au départ, va complètement partir en vrille, pour notre plus grand plaisir.

Il faut aussi présenter la "famille d'en face", les grands bourgeois. Le père, Gérard Jugnot (qui assure le taf, sans plus), est un chef d'entreprise égocentrique. Clotilde Courau est beaucoup plus intéressante dans son interprétation de l'épouse, à la fois pétasse et mère inquiète. Elle lui donne une épaisseur inattendue. Le troisième membre de la famille est leur enfant, Rémi (Enzo Tomasini), un sale petit con de sa race enfant perturbé par le peu d'affection témoigné par son père.

Le début du film est un peu plan-plan. On peut juste signaler la scène qui met le héros aux prises avec sa collègue du standard, une jeune métis qui s'exprime comme un mec de banlieue. Drôle au départ, la scène semble s'éterniser... jusqu'à ce que l'on apprenne à qui parlait la réceptionniste !

La suite de l'histoire est plus intéressante. De nombreuses scènes reposent sur des gags assez basiques, mais, parfois, la touche finale leur donne un goût bien plus relevé. (Je pense notamment à la traversée d'un bois, qui réserve quelques surprises...) Soyez attentifs aux poissons et aux cigares ! D'autres moments sont tout simplement drôles, comme la libération du perroquet ou la scène du baiser, à la fête foraine, dans la baraque obscure...

Au niveau de la mise en scène, c'est très correct. J'ai même trouvé la séquence de la "grosse teuf" assez entraînante : les héros reviennent dans la maison avec le gamin et découvrent que, loin d'avoir quitté les lieux, les "invités" sont encore plus nombreux qu'avant et que la fête a pris un tour quasi orgiaque.

Sur le fond, c'est gentillet. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce film, juste de quoi passer agréablement 1h20.

P.S.

Le début du générique de fin présente les acteurs principaux façon Surra de Bunda, en écho à l'une des bonnes scènes du film, qui voit le héros, menotté sur une chaise, devenir tout rouge !

Plus loin dans le générique, les remerciements sont rédigés de façon parodique... et les spectateurs attentifs dénicheront une référence à l'Aveyron.

15:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 16 avril 2014

Clochette et la fée pirate

Cette nouvelle production Disney (sur laquelle a veillé John Lasseter... oui, celui de Toy Story et de Cars) fait dans la tradition, assaisonnée d'une toute petite pincée de modernité.

L'histoire a pour cadre le monde des fées, peuplé de jeunes femmes aux silhouettes impeccables (et aux tenues suggestives) et de quelques individus de sexe masculin pas particulièrement gâtés par la nature. Deux héroïnes partagent l'affiche : la gentille (et insipide) Clochette et Zarina la rebelle, l'aventurière :

La seconde multiplie les expériences, notamment avec la poudre des fées. Elle tente d'inventer de nouvelles recettes... et commet de sacrées bévues. L'une d'entre elles, plus énorme que les autres, la pousse à quitter son joli monde. Quand elle revient, elle a changé physiquement... et moralement : elle n'est plus du côté de ses anciennes amies. Elle a rejoint une troupe de pirates et semble très proche de l'un d'entre eux, un jeune homme avenant, dont je ne peux révéler l'identité :

L'histoire est archiclassique : un enfant/adolescent, par maladresse ou caprice, commet une grosse erreur, qu'il ne sait comment réparer. L'aide de ses amies va contribuer à arranger les choses. Mais, d'ici là, les scénaristes ont mis sur le chemin des petites bonnes femmes une brochette de péripéties ma foi assez drôles.

La première est un sort jeté aux poursuivantes de Zarina : leurs pouvoirs sont échangés, ce qui donne lieu à plusieurs scènes cocasses très réussies. Certains des meilleurs moment font intervenir un bébé crocodile a-bso-lu-ment craquant :

C'est de surcroît très joli à regarder. Les couleurs sont vives et, dès que la poudre de fées entre en scène, les effets sont superbes. Au niveau de l'animation des personnages, ce n'est toutefois pas aussi bon que dans les animations pour "grands" que j'ai pu voir.

L'histoire se poursuit sous la forme d'un récit d'aventures, avec un brin de fantastique. C'est hyper prévisible, plein de bons sentiments, mais réalisé avec soin. Les petits comprennent tout et les grands ont largement le temps de savourer certains détails.

16:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 12 avril 2014

Apprenti Gigolo

Voilà un film qui a désarçonné une partie de la critique bien-pensante. John Turturro a-t-il réalisé une nouvelle oeuvre très personnelle ou s'est-il fait le porte-parole d'un Woody Allen désormais incapable d'assurer la mise en scène d'un long métrage ? La réponse est quelque part entre les deux.

C'est d'abord une comédie ironique et graveleuse, qui voit un homme ordinaire devenir l'étalon classieux de ces dames, toutes origines confondues. La première partie montre comment ce fleuriste taciturne, solitaire, au mitan de sa vie, va se lancer, sous l'influence d'un vieux libraire fauché et libidineux (Woody himself, assez bien portant, ma foi), dans un "service à la personne" très spécial.

Je précise que je ne suis pas du tout partisan de la prostitution (masculine comme féminine). Mais là, difficile de ne pas être emporté par la fantaisie de l'intrigue.

Le paradoxe de cette histoire est que, si, en théorie, c'est le prostitué qui est l'objet et le client le sujet, ici, Turturro-Fioravante reste le maître de ses employeuses, auxquelles ils apporte orgasme et réconfort. De plus, ce n'est pas le corps du gigolo qui est filmé avec convoitise, mais celui des clientes (fort bien d'ailleurs). Cela reste donc un film de mec, ce qui a peut-être agacé une partie de la critique.

Il faut souligner le jeu impeccable des actrices. Sharon Stone est parfaite en troublante quinqua, à la fois timide et audacieuse, avide de connaître le grand frisson avec un homme plus attentionné que son richissime mari (un passionné d'alpinisme qui ne la fait pas grimper au septième ciel... soyez attentif à l'aménagement de l'appartement de la dame !).

Elle forme un drôle de couple avec une Hispanique chaude comme la braise... et à la poitrine opulente. On sent que Sofia Vergara n'a pas détesté ce rôle d'icône érotique.

Vanessa Paradis vient compléter le trio. Elle incarne une veuve juive orthodoxe, confinée dans son "devoir maternel"... et diablement triste. Pour bien comprendre la progressive évolution de ce personnage, il faut être attentif aux détails de sa coiffure, de ses vêtements... et à ses collants !

C'est la très bonne surprise de ce film. Même si j'ai toujours quelques problèmes avec certaines expressions de son visage, j'ai trouvé lumineuse la prestation de l'actrice française, dont le duo avec Turturro fonctionne bien. Trois séquences m'ont particulièrement marqué. La première est celle de la rencontre et du massage interrompu, à la fois touchante et magnifique par sa mise en scène. La deuxième est celle du repas, avec une démonstration de découpe du poisson assez étonnante. La troisième est celle du rendez-vous dans le jardin public, émouvante et pleine de promesse.

La veuve et ses nouveaux amis doivent toutefois se montrer prudents. Dans le quartier (juif) où vit Avigal patrouille une sorte de vigile communautaire, qui a des vues sur la veuve. Dans ce rôle, Liev Schreiber est un régal de gros balourd orthodoxe.

Cela nous mène au sous-thème de l'histoire : le communautarisme. John Turturro n'a pas oublié qu'il a tourné avec Spike Lee. Son film nous présente différents quartiers de New York, du ghetto noir et hispanique aux zones feutrées où s'est réfugiée la grande bourgeoisie anglo-saxonne, en passant par le quartier juif. Ce n'est pas le propos principal du film, mais, ici et là, il lance quelques pistes de réflexion.

12:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 11 avril 2014

Noé

Darren Aronofsky s'est lancé dans un projet un peu fou : adapter une partie du récit de la Genèse, en le mâtinant de fantastique et de considérations contemporaines. Cela donne un mélange étonnant, une sorte d'heroic fantasy biblique, tourné dans l'Etat de New York et en Islande.

Au départ, j'ai eu très peur. On nous assène des sentences pompeuses, sur une musique appuyée et les acteurs m'ont paru surjouer. Mais, à partir du moment où Noé (Russel Crowe, de plus en plus convaincant dans le rôle au fur et à mesure que l'histoire progresse) a ses "visions", j'ai été "pris".

C'est un film "inspiré", dans tous les sens du terme. Le réalisateur donne vie à des mythes, qu'il restitue à sa manière, dans un style captivant. Il y a bien sûr les visions de Noé, à la fois retours en arrière (sur la Faute et les premiers hommes) et préfigurations de la catastrophe à venir.

Il y a aussi cette formidable invention des Veilleurs, créatures de roches, dans lesquelles sont emprisonnées les âmes d'anges déchus. (Ils sont sans doute inspirés des Nephilim bibliques.) Une seule des scènes les faisant intervenir est inaboutie : celle qui montre l'un de ces gardiens marcher aux côtés de la famille de Noé. On ne le voit pas, mais on sent bigrement la présence de l'écran vert. C'est beaucoup plus réussi dans les autres scènes, notamment celle qui voit les géants discuter de l'aide à apporter (ou pas) à Noé.

Et que dire de la séquence de combat, digne du Seigneur des anneaux, qui montre les Veilleurs s'opposant à l'armée (et la foule) humaine conduite par un roi égocentrique, symbole des péchés de son espèce ! Dans un autre genre, l'arrivée massive d'animaux de toute sorte (destinés à repeupler le monde après la catastrophe) est tout aussi impressionnante. Enfin, la séquence du déluge comblera les amateurs de grand spectacle.

La première partie adopte le point de vue de Noé. L'humanité est montrée comme pétrie de violence, motivée par des sentiments égoïstes (la satisfaction immédiate des désirs, la volonté de dominer, le goût de la violence). Elle est une menace pour la planète. C'est là que la réflexion rejoint notre époque. Le mode de vie adopté par l'humanité actuelle ne voue-t-il pas la Terre à sa perte ? Pour que celle-ci vive, ne vaudrait-il pas mieux que l'espèce humaine disparaisse ?

La scène nocturne, durant laquelle Noé, qui cherche de futures épouses pour deux de ses fils, s'introduit dans le camp des humains, vient en complément. Elle montre des hommes et des femmes plongés dans un enfer digne des descriptions de Dante. Elle précède de peu un moment-clé, qui voit mourir un personnage que Noé aurait peut-être pu sauver. A partir de là, la réalisation se détache (un peu) de lui et (à la sainte horreur des fondamentalistes), elle le montre en train de se muer en chef de secte. Russel Crowe restitue parfaitement l'évolution du personnage.

A ses côtés, on trouve une brochette de bons acteurs, à commencer par Anthony Hopkins, délicieux en Mathusalem papy gâteau... très puissant et malicieux au fond.

Touchante est la composition de Jennifer Connelly (que je n'avais pas vue au cinéma depuis Blood Diamond). Je trouve que le couple qu'elle forme avec Crowe-Noé fonctionne bien.

Je suis plus partagé sur le jeu d'Emma Watson (que j'ai naguère tellement aimée en Hermione Granger). Elle est pleinement convaincante en amoureuse infertile, plus agaçante en mère éplorée... mais, après tout, elle fait ce qu'on lui dit de faire.

C'est de nouveau un film de bonne facture (injustement ?) descendu par une grande partie de la critique. Certes, il n'est pas parfait, mais c'est un spectacle réussi, l'oeuvre d'un réalisateur inspiré dont on n'est toutefois pas obligé de partager toutes les idées.

13:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 10 avril 2014

Rio 2

L'approche de la coupe du monde football explique sans doute la sortie de cette suite, presque trois ans après le premier volet, qui était très réussi. Le héros, Blu, vit désormais en couple... avec trois enfants assez remuants.

Le film démarre pourtant assez mal, avec une chanson limite affligeante et, à l'écran, une enfilade de clichés. Cela prend une meilleure tournure quand on nous retrouvons les deux humains, véritables pieds nickelés de l'écologie :

Je n'aime pas du tout le personnage masculin. Heureusement, les scénaristes ont construit un pendant féminin intéressant et l'association des deux est assez comique.

On aura assez vite compris que ce sont les oiseaux qui incarnent les personnalités humaines les plus travaillées. Blu est un père de famille moyen, qui ne peut se séparer de sa banane (non, pas la vraie, mais le machin qui pendouille au bide de tant de beaufs...) et de son nouveau jouet : un GPS. Un comble pour un oiseau !

Le comportement de sa progéniture évoquera bien des choses aux parents qui se seront risqués dans la salle. C'est assez caricatural, mais parfois très bien vu. L'un des trois est un garçon intrépide et frondeur. Il y a bien sûr un intello et une adolescente en pleine crise fusionnelle avec son smartphone. Fort heureusement, ils ne jouent pas un rôle déterminant dans l'histoire.

On a aussi soigné les méchants. On retrouve le cacatoès imbu de sa personne... mais qui a perdu de sa superbe. Très "shakespearien", ce personnage, souvent grotesque, fusionne l'ancien et le moderne. Certaines de ses répliques font écho à de "vieux" dessins animés.

Il est accompagné d'un tamanoir vraiment très goinfre... et d'une ravissante grenouille venimeuse, l'une des grandes réussites de cet épisode :

Si les chansons ne m'ont en général pas enthousiasmé, j'ai été surpris par les vocalises que l'on fait pousser au batracien. La voix me disait quelque chose... et, après la séance, j'ai découvert qu'il s'agit de celle de Natalie Dessay. (Si vous ne l'avez pas encore vu, courez louer ou acheter le DVD Traviata et nous !)

Du point de vue de l'animation, je trouve que les personnages féminins sont plus réussis. La grenouille ci-dessus en est un bon exemple, tout comme Perla, la compagne du héros :

Tant au niveau du plumage que de l'expressivité du "visage", c'est vraiment magnifique. Mais tous les personnages ne sont pas aussi bien servis. Cela dit, les mouvements de groupe témoignent d'une grande maîtrise (tout comme dans le premier volet).

L'aspect comique de l'histoire est renforcé par la confrontation du héros à d'autres personnages masculins. Il y a le rival potentiel, peut-être un ancien amoureux de Perla. Il y a surtout "beau-papa", sorte de Robert de Niro à plumes (et à crête !). Je recommande aussi la séquence du casting de chanteurs pour le concours du carnaval... un moment d'anthologie !

Bref, dans une grande salle, sans trop de moutards à l'intérieur, on passe un bon moment. Ce n'est pas aussi flamboyant que certaines productions Pixar ou même L'Age de glace, mais c'est de la belle ouvrage avec, de surcroît, un propos écologiste (la défense de la forêt primaire) qui, bien que simpliste, n'est pas déplaisant.

07:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 06 avril 2014

Bethléem

Le conflit proche-oriental sert de toile de fond à ce nouveau film israélien, dont l'action se déroule dans la ville de Bethléem, située en Cisjordanie :

L'histoire n'est pas sans rappeler celle du récent (et passionnant) Omar. Dans les deux cas, il est question des rapports entre Palestiniens et services de renseignement israéliens, les premiers tentant de concilier "vie normale" et résistance à l'occupation, les seconds travaillant à éviter les attentats. Ce sont les relations personnelles qui diffèrent entre les deux films. L'amour naissant qui motivait le personnage principal d'Omar est remplacé ici par le sentiment filial, le besoin d'attention et de reconnaissance d'un jeune homme qui ne se sent pas considéré à sa juste valeur.

La première moitié du film montre la traque de l'un des membres des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Le scénario est subtil, mettant en scène les tensions internes à chaque camp. Du côté palestinien, on voit la rivalité qui oppose les forces armées du Hamas à celles (plus ou moins) contrôlées par le Fatah. On sent aussi le dilemme qui ronge les parents : ils sont partagés entre la fierté de voir leurs enfants lutter contre l'occupant, mais ils sont effondrés par la perte de l'un des leurs. Quant aux agents de renseignement israéliens, ils s'opposent sur la stratégie à suivre.

Du côté israélien, le réalisateur a l'habileté de nous montrer des hommes et des femmes ordinaires. Ils ont une vie de famille et certains d'entre eux ont pour mission d'empêcher tout attentat terroriste. Au centre se trouve cet agent juif arabophone, qui va incarner une figure paternelle bienveillante pour le jeune Palestinien Sanfur. On comprend qu'il cherche à l'utiliser contre son frère, mais il est prêt à prendre des risques pour lui sauver la mise. Cela complexifie l'intrigue... et introduit un élément de dramatisation supplémentaire.

La séquence de l'assaut d'une maison palestinienne est le sommet du film. Les militaires israéliens interviennent en zone palestinienne, avec les risques que cela comporte. Techniquement parlant, la traque finale du chef de la brigade palestinienne est filmée avec brio. C'est de plus très bien interprété. La tension est à son comble.

La seconde partie tourne davantage autour de Sanfur, des décisions qu'il a à prendre et de l'environnement palestinien, qui semble de plus en plus fractionné. Cela m'est apparu plus convenu et prévisible, peut-être parce que j'ai déjà vu pas mal de films sur le sujet. C'est toujours aussi bien joué... et tendu. Cela ressemble à une tragédie grecque moderne.

Je pense que, plus qu'une réflexion politique sur le conflit proche-oriental, les auteurs ont voulu mettre en scène l'écrasement d'êtres humains "normaux" sous le poids d'une guerre larvée qui n'en finit pas.

13:50 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 30 mars 2014

Patéma et le monde inversé

Cette animation japonaise présente un monde post-apocalyptique... en fait deux mondes, qui se touchent et où les effets de la gravité sont inverses. La plupart des habitants de l'un ignorent l'existence de l'autre. Deux adolescents (un de chaque monde), une fille et un garçon, vont partir à la découverte de l'autre.

On appréciera la peinture d'un Etat totalitaire, sous la férule d'un dictateur mégalomaniaque, dont l'emblème rappellera bien des choses aux spectateurs d'Europe (et d'ailleurs) :

Le film repose sur un scénario très élaboré, évidemment inspiré d'oeuvres de science-fiction. On peut aussi y dénicher des références à des classiques du manga, comme Ghost in the Shell et Jin-Roh - La brigade des loups (regardez bien les uniformes des policiers). De surcroît, il nous ménage deux coups de théâtre dans la dernière partie de l'histoire. Je pense que c'est un peu complexe pour des tout petits.

On a toutefois pensé au public jeune : les héros sont entrés dans l'adolescence et l'expression des sentiments est assez stéréotypée, à l'image de ce que l'on trouve dans les séries qui nous viennent du pays du soleil levant. Les habitués de ce genre de productions ne seront pas étonnés par les visages des personnages, dévorés par de grands yeux expressifs.

Cette réserve émise, il faut par contre reconnaître que l'animation est d'une grande qualité. Les couleurs sont magnifiques et quelle richesse au niveau des décors ! Sur grand écran, c'est un plaisir des yeux. Je suis un peu plus mitigé sur le recours au flou dans certaines scènes. J'en comprends la raison, mais je trouve que l'on en abuse.

Dernière bonne surprise : la réalisation. Ce n'est pas dans ce domaine qu'a priori on s'attend à être épaté, mais c'est pourtant le cas. On a tiré profit de l'inversion des gravités pour proposer des scènes d'une grande inventivité... et même d'une grande beauté :

Au niveau du cadrage, c'est excellent. Les visages comme les corps sont habilement disposés à différents endroits... et c'est parfois très drôle ! Je pense bien entendu à la rencontre entre les deux personnages principaux, mais aussi à la séquence qui voit deux garçons pénétrer au coeur de la tour principale de l'un des mondes. Pour échapper aux caméras de vidéosurveillance, ils se muent en acrobates du plafond !

Comme dans toute bonne production nippone, l'histoire principale est enrichie de péripéties qui font intervenir une truculente galerie de personnages secondaires.

L'émotion n'est pas absente de l'histoire, puisque les deux personnages principaux ont subi la perte d'un proche. Leur audace (celle de transgresser les interdits de leur monde) est aussi liée à une quête personnelle. Sur le fond, l'histoire est un plaidoyer en faveur de l'acceptation des différences.

C'est incontestablement l'un des films à voir en ce moment.

11:23 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 29 mars 2014

Wrong Cops

C'est le nouveau nanard film d'auteur de Quentin Dupieux, remarqué naguère pour l'étonnant Rubber. On pourrait traduire le titre par "Mauvais Flics". On nous les présente dans la première partie du film... et c'est une belle brochette de nazes.

Duke fume en mâchant un chewing-gum, écoute très fort de la musique très nulle... et revend de la drogue ! Mark Burnham a visiblement beaucoup aimé incarner cet enfoiré de première, dont la règle de conduite semble être : tout pour ma pomme.

Ses collègues ne valent guère mieux. Signalons Renato, un gras du bide que la possession d'un flingue aide à surmonter ses complexes. Il est fasciné par les seins et passe ses journées à tenter d'en voir un maximum, sur son ordi et dans les rues.

En général, il patrouille avec une jolie blonde, qui ferait passer Paris Hilton pour un modèle de classe et de distinction :

C'est une vraie peste, qui sait comment traiter les hommes pour qu'ils lui obéissent. L'un de ses collègues va en faire la triste expérience...

Tout cela pourrait donner un de ces films indépendants audacieux que l'on a plaisir à découvrir chaque année. Mais le scénario est vraiment léger-léger. Si certaines scènes sont marrantes, l'ensemble manque de rythme, un défaut que l'on a tenté de masquer en nous plombant les tympans avec une bande-son composée à la presse hydraulique.

Pour nous, les Frenchies, ce film est aussi l'occasion de voir Eric Judor (sans Ramzy) faire une honnête prestation de flic passionné par la "tèqueneau". L'une des bonnes séquences le voit finir par répondre aux avances appuyées d'une voisine, dont le blaireau de mari regarde du hockey à la télévision...

23:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 27 mars 2014

Her

"Elle"... et pas "She" en anglais, parce qu'elle n'est pas un sujet, mais un objet... du moins au départ. Spike Jonze (dont je n'ai pas vu un film depuis le décevant Max et les maximonstres) assaisonne donc la comédie romantique aux "nouvelles" technologies.

C'est d'abord visuellement inventif. Évidemment, ordinateurs comme téléphones portables jouent un rôle important dans l'intrigue. Ils sont bien utilisés. Plus impressionnantes (et drôles) sont les scènes de jeu en 3D, avec ce petit extraterrestre dont le langage n'est pas sans rappeler celui des personnages de South Park...

L'aspect comédie est bien traité. Il y a d'abord le choc que constitue la relation naissante entre le héros et le logiciel autoévolutif. Il y a ensuite la gêne vis-à-vis de l'extérieur et les situations embarrassantes. Il y a enfin (pour le héros) la découverte qu'il n'est pas aussi unique qu'il le croyait... et, au fur et à mesure que l'intrigue progresse, il l'est de moins en moins !

Le gros problème est le choix des acteurs. Non pas qu'ils soient mauvais. Mais le film repose sur le principe que l'homme ne connaît le logiciel que par sa voix et le nom qu'il s'est donné (Samantha). Or, tous les spectateurs réalisent très vite que la voix de celle-ci ne leur est pas inconnue, puisque c'est celle de Scarlett Johansson. Cela ne vous dit rien ? Mais si, regardez donc :

Un doute ? Essayez encore :

Allez, une dernière, pour le plaisir :

Tout cela pour dire que, si le héros masculin est censé s'inventer de toutes pièces l'apparence physique correspondant à la voix de Samantha, ce n'est pas le cas des spectateurs. Le summum est atteint lorsque le logiciel tente un plan à trois avec le mec : figurez-vous que la demoiselle choisie comme substitut de Samantha est une jeune blonde très mince...

Et que dire de Théodore, que l'on tente de nous faire passer pour le pauvre gars solitaire pas super gâté par la nature. (Rassurez-vous : il n'est ni chauve, ni obèse ni édenté...) On a beau lui avoir collé une moustache pourrie à la Burt Reynolds, toutes les dames voient Joaquin Phoenix. (Au passage, qu'est-ce que c'est que ces pantalons ignobles dont on a affublé plusieurs personnages ? C'est remonté jusqu'aux aisselles et ça leur comprime le périnée !)

Comme en plus Théodore est gentil, sensible, délicat, qu'il ne cache pas ses faiblesses et qu'il écrit des lettres magnifiques, comment voulez-vous que la gent féminine ne craque pas ? C'est un peu téléphoné.

S'ajoutent à cela plusieurs défauts majeurs. Il y a d'abord l'invraisemblance du logement du héros. Ce mec gagne sa vie en écrivant des lettres pour ses clients et l'on est prié de croire qu'il peut s'offrir un super appart', dans une tour ultramoderne de l'hypercentre d'une mégapole !

Le deuxième reproche porte sur la conception du film. C'est rempli de dialogues. Au début, cela passe sans problème, d'autant plus que c'est signifiant : on découvre petit à petit les différentes facettes des personnages (avec de très beaux retours en arrière muets). Mais cela dure plus de deux heures... et je vous jure qu'on les sent passer ! Au bout d'un moment, on tourne en rond. On comprend que le réalisateur veut montrer que cette relation improbable ressemble de plus en plus à une relation classique. Mais que c'est laborieux... et triste, au fond. Même la voix éraillée de Scarlett a fini par me taper sur les nerfs, c'est dire !

22:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 23 mars 2014

L'Expérience Blocher

Ce documentaire est consacré à Christoph Blocher, milliardaire et homme politique suisse populiste, à la tête du premier parti de son pays, la mal nommée U.D.C. ("union démocratique du centre"). Le réalisateur est tout sauf un admirateur. Il s'agit de Jean-Stéphane Bron, auteur naguère de l'excellent Cleveland contre Wall Street, consacré à la crise des subprimes et à ses conséquences.

Au lieu de traiter le sujet à distance, en s'appuyant sur une enquête approfondie, le réalisateur choisit de suivre de près l'homme politique, de partager son quotidien. Il pense que cela lui permettra de mieux le comprendre, voire de démasquer l'imposteur.

... et c'est un échec. Blocher a très bien géré la présence à ses côtés de ce francophone de gauche, plutôt taiseux. Il arrive à créer une certaine proximité entre eux. C'est indirectement un intérêt du film. L'ajout de la voix-off et d'images d'archives sont, de la part de J-S Bron, un aveu d'impuissance.

C'est de plus assez monotone, et long (on sent bien l'heure quarante). Je conseille aussi aux éventuels spectateurs de se renseigner un peu avant sur le fonctionnement des institutions suisses, assez original en Europe.

C'est globalement une déception. J'attendais mieux de ce réalisateur, compte tenu du sujet, vraiment porteur.

20:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 22 mars 2014

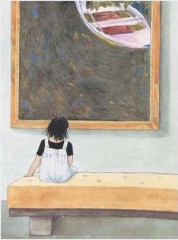

Linnea dans le jardin de Monet

Ce moyen-métrage d'animation suédois est une curiosité. C'est un hommage à la peinture et à la botanique, à travers la vie et l'oeuvre de Claude Monet. En 30 minutes, on nous raconte l'histoire d'une petite fille à l'esprit curieux, qui va partir en France en compagnie d'un ami, un voisin âgé lui aussi passionné par l'impressionnisme.

On aurait aimé que des Français se lancent dans cet hommage très pédagogique. C'est drôle et coloré. C'est d'abord Paris qui est mise en valeur : c'est la première destination du duo, qui doit se rendre au musée Marmottan.

Place ensuite au véritable but du voyage : la maison et le (foisonnant) jardin de Monet, à Giverny. Le film fait des allers-retours entre le jardin réel, les représentations que le peintre a faites et la vision du dessin animé. Quelques explications complètent la démonstration (comme au musée, d'ailleurs). C'est joli à regarder et, pour les enfants comme pour les adultes profanes, cela constitue une agréable initiation à l'oeuvre de l'un des grands maîtres de la peinture française.

Dans la salle où j'ai vu le film, des adultes accompagnaient des enfants au départ intrigués par la nature du film. A la fin, ils ont été déçus que cela s'arrête aussi vite. L'un des bambins ne voulait plus sortir de la salle : il exigeait de voir la suite !

19:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, art, culture, peinture

vendredi, 21 mars 2014

Monuments Men

J'ai choisi de ne pas tenir compte de l'éreintement du film par la critique. Le sujet (inspiré de faits réels) m'intéressait et j'étais impatient de retrouver une brochette d'acteurs que j'apprécie. Il me fallait cependant me contenter de la version doublée, seule disponible dans le multiplexe ruthénois.

J'ai entendu tout et son contraire à propos du scénario. Tantôt on reproche à George Clooney et son acolyte Grant Heslov (qui a précédemment travaillé avec lui sur l'excellent Good Night, and Good Luck et Les Marches du pouvoir) d'avoir manqué d'imagination, tantôt on s'indigne des libertés prises avec l'Histoire. C'est pourtant une pratique commune à Hollywood et Clooney ne s'écarte pas de la norme. Quand on ne connaît pas le détail de l'affaire, cette traque des œuvres volées par les nazis se révèle très prenante... et le public en profite pour se cultiver, de nombreuses reproductions étant visibles à l'écran.

Au niveau de la réalisation, c'est quand même un peu décevant. Alors que plusieurs de ses précédents films témoignaient d'un réel savoir-faire, ici c'est très académique, vraiment pas inventif. Et quand Clooney se risque à quelques mouvements de caméra, ce n'est pas toujours bienvenu. Je pense notamment à une scène parisienne, qui voit Matt Damon venir chez Cate Blanchett, qui lui fait des avances à mots couverts. Inébranlable, l'Américain éconduit gentiment son hôtesse, rappelant son statut d'homme marié. C'est le moment choisi par le réalisateur pour montrer la main du héros venir tendrement se poser sur celle de Cate... et l'on ne peut pas ne pas remarquer l'alliance qui brille au doigt du jeune homme.

Que reste-t-il donc ? Le jeu des acteurs. Là, par contre, le film tient ses promesses. Je ne suis pas très objectif en la matière, mais je vais quand même dire que Cate Blanchett est exquise en Claire Simone. Le paradoxe de son rôle est que ce n'est pas lorsqu'elle s'habille en femme fatale (le soir où elle invite Matt Damon) qu'elle dégage le plus de sensualité, mais lorsqu'elle nous est montrée vêtue comme une secrétaire (certes distinguée) des années 1940. Et ce regard... Elle a réussi à suggérer toute l'intensité du personnage.

Du côté des hommes, c'est lorsque les duos sont formés que l'aspect comique du film prend son essor. Cela nous vaut plusieurs séquences enlevées, l'une des plus belles montrant les personnages interprétés par Bill Murray et Bob Balaban rencontrer un jeune soldat allemand isolé, avec lequel ils finissent pas fumer des clopes ! J'ai aussi bien aimé la séquence qui voit Jean Goodman et John Dujardin se débarrasser d'un tireur embusqué. C'est plus convenu, mais cela fonctionne, tout comme la scène du pré. Toutefois, le rôle créé pour l'acteur français m'est apparu assez caricatural. A signaler aussi : la séquence de la mine (dans les deux sens du terme).

A vous de voir. Ce n'est pas le navet décrit par certains, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre, juste un polar historique divertissant.

23:24 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

jeudi, 13 mars 2014

Le Piano magique

Il y a quelques années, pour le bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin, des courts-métrages ont été produits un peu partout en Europe (notamment en Pologne). Deux d'entre eux sont réunis ici à un troisième, consacré à Ludwig van Bite_au_vent Beethoven.

C'est par ce dernier que débute le film. Intitulé "Les Démons de Ludwig", il s'inspire de la mini-série Recto-Verso, créée par l'auteur, Gabriel Jacquel.

Il met en scène un pianiste fameux, ombrageux, aussi à l'aise dans les mélodies douces que dans les envolées lyriques. Il subit l'influence d'un bon et d'un mauvais génies, dont le petit film montre la lutte, avec les conséquences sur la personnalité et le jeu de Ludwig. Par la thématique comme par la virtuosité de l'animation (qui marie parfaitement image et musique), ce n'est pas sans rappeler un autre chef-d'oeuvre, The Cat Concerto, une aventure de... Tom & Jerry !

Après ce départ en fanfare, j'ai été un peu déçu par le deuxième court-métrage, intitulé "Pl.ink". La musique de Chopin sert d'habillage sonore à un monde auquel elle apporte aussi de la couleur :

L'intrigue est tout aussi surréaliste que dans le précédent film, mais dans un style différent, que j'ai moins apprécié.

Ce n'est qu'ensuite qu'est programmé le troisième et dernier court-métrage (le plus long), qui a donné son nom à l'ensemble. Il est réalisé par Martin Clapp, qui a auparavant travaillé à l'animation de Pierre et le loup. Le style (image par image) rappelle celui des films lettons. C'est de plus visuellement très joli à regarder.

L'héroïne est une petite fille (mignonne et têtue), fascinée par les inventions de son père, et qui se désole de son départ, loin, pour des raisons professionnelles. Elle finit par découvrir un piano magique, qui va la transporter partout où son père est susceptible de se trouver. La voilà partie, accompagnée d'un garçon gentil mais maladroit. Chaque séquence est accompagnée (musicalement) par une oeuvre de Chopin, dont le titre est habilement inséré à l'écran : sur la carrosserie d'un autobus, la paroi externe d'un piano, un pont parisien, le mur d'un immeuble...

Au total, en trois quarts d'heure, les enfants découvrent trois petites histoires bien troussées, visuellement très inventives... et ils sont mis au contact de quelques oeuvres du répertoire classique.

12:30 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, musique

mercredi, 12 mars 2014

300 - La Naissance d'un empire

Cette fausse suite (dont l'action se déroule avant, pendant et après celle du premier 300) ne déroge pas à l'ambiguïté du précédent film. L'attention avec laquelle les corps masculins (musclés, épilés... voire huilés) sont filmés, dans une ambiance des plus guerrières, ultra-patriotique (de manière assez anachronique, d'ailleurs) révèle l'hésitation entre l'iconisme gay et le crypto-fascisme. Voilà de quoi nourrir les questionnements internes des adolescents boutonneux qui se sont rués dans les salles obscures.

Les adultes amateurs de grosse baston sanguinolente seront ravis. On s'entretue allègrement, les préposés aux effets spéciaux ayant été très généreux avec la sauce tomate (la réelle et la numérique). Les combats sont autrement plus convaincants que ceux du récent Pompéi. Certes, c'est stylisé, très appuyé, avec ralentis et musique emphatique... mais, franchement, "ça le fait".

Dans ce domaine, la meilleure séquence est peut-être l'une des premières, qui remonte dix ans en arrière, au temps de la bataille de Marathon (en 490 avant JC). Je ne pense pas que les Athéniens se soient battus de cette manière-là, mais la façon dont ils repoussent l'armée perse en train de débarquer est impressionnante, à l'écran. Par contre, pour des raisons scénaristiques, on a inventé le meurtre de Darius par Thémistocle... que l'on retrouve dix ans plus tard sans le moindre changement physique ! Pour la vraisemblance, on repassera.

D'ailleurs, en 480 (année de la bataille de Salamine, qui suit de peu celle des Thermopyles), le stratège athénien a plus de 40 ans, âge vénérable à l'époque... ce qui ne se voit pas du tout à l'écran. Mais il fallait faire naître une rivalité à la fois politique et amoureuse entre ce personnage et celui de la (très) vilaine Artémise, interprétée avec fougue par une Eva Green plus bandante que jamais.

Je ne sais pas qui s'est chargé des costumes de la dame, mais, si vous voulez voir un corps sublime mis en valeur par une série de tenues plus improbables les unes que les autres, alors précipitez-vous ! (Évidemment, elle n'est pas vêtue comme une Perse de l'époque ; elle a plutôt une apparence "gothique" !)

Bon, là encore, ne vous attendez pas à une magistrale leçon d'histoire. Si la véritable Artémise, d'origine grecque, a bien conseillé Xerxès, elle n'était pas une fille des rues violée par la soldatesque, mais la veuve du roi d'Halicarnasse et, contrairement à ce qui est montré dans le film, elle ne voulait pas engager le combat à Salamine... auquel elle a d'ailleurs survécu.

Mais il fallait l'opposer à tout prix à Thémistocle, qu'elle finit par rencontrer, dans une séquence complètement improbable... mais finalement très gonflée. La discussion dérive rapidement en joute sexuelle, chacun jouant à qui domine l'autre... Moi j'ai aimé ! Et même le spectateur le plus abruti finit par comprendre que le personnage interprété par Eva Green est d'une relative complexité.

Elle n'a pas non plus la langue dans sa poche puisque, vers la fin du film, quand elle affronte Thémistocle les armes à la main, elle balance à la face de ce dernier : "Tu te bats mieux que tu ne baises !", ce qui met en rage le vaillant Athénien. Il faut dire qu'au cours de la soirée "romantique", théâtre de leurs ébats précédents, le stratège avait fini par reconnaître ben que... euh.. non, il n'était pas marié, n'avait pas de compagne... et pis qu'il avait eu autre chose à penser, non mais !

Un deuxième personnage féminin fait montre d'un caractère affirmé : Gorgo (Lena Headey), épouse puis veuve du roi de Sparte Léonidas. C'est qu'elle en a sous la robe, la reine !

Au tout début, on la voit tancer le pauvre Thémistocle, qui vient quémander l'aide de Sparte et assiste à l'entraînement des guerriers locaux : "Tu viens te polir le phallus devant de vrais soldats ?" déclare-t-elle, l'air pénétré.

Tout ça pour dire que, de temps à autre, scénariste comme réalisateur osent des trucs. Il y a bien sûr les grosses bastons... et de superbes scènes navales. (Le tout étant assez sombre, je pense qu'il vaut mieux éviter la 3D.) Il y a aussi ces répliques inattendues, qui font mouche. Mais il est indéniable que, face à ces deux femmes de tête, jouées par des actrices de talent, les personnages masculins semblent un peu falots.

Sur le fond, les Grecs sont toujours représentés comme l'incarnation du bien (torses nus et jupettes au vent), même si de la nuance est introduite par rapport au précédent volet. En face, les Perses sont en noir (à l'exception de Xerxès) et présentés comme une masse barbare, qui utilise une main-d'œuvre esclave.

Si l'on fait abstraction de ces aprioris et des invraisemblances historiques, ce film constitue un spectacle tout à fait honorable.

23:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 10 mars 2014

Pompéi

Il était une fois deux producteurs américains. Appelons-les John-Raymond et Bill-Ernest. Quand ils étaient petits, ils ont vu plein de péplums à la télé. Ils ont trouvé ça cool. Plus tard, ils ont découvert les ordinateurs. Ils ont trouvé ça super-cool. Devenus grands, un jour, ils ont regardé sans le faire exprès un excellent documentaire-fiction de la BBC. Ils ont été étonnés de trouver ça méga-cool. C'est alors qu'a germé dans leurs cerveaux l'idée de produire un film qui mélangerait le tout. Grâce à l'une de mes connaissances qui bosse à la NSA, j'ai réussi à pirater leurs conversations téléphoniques.

- Dis-moi, Bill-Ernest, où on en est du recrutement des gladiateurs ?

- J'ai l'effectif presque au complet. Mais c'est pas simple : le tournage de 300 - La Naissance d'un empire a asséché le vivier des figurants à gros muscles. J'ai dû organiser un casting dans le club de gym de ma belle-sœur.

- Putain, il fait chier Zack Snyder ! Il pourrait pas nous en lâcher quelques-uns ? Essaie de l'appeler.

...

- Allô, Zack ? C'est Bill-Ernest. Comment tu vas ?

- En pleine bourre, mec. J'ai à gérer une grosse équipe de figurants.

- Euh... justement, je t'appelais pour ça. Tu ne pourrais pas en libérer quelques-uns pendant une semaine ou deux ?

- Ah, non, là, c'est hyper-tendu. Déjà que j'ai eu du mal à recruter. Figure-toi qu'en plus j'ai déjà dû interrompre deux fois le tournage.

- Ah bon ? Mais pourquoi ça ?

- Mes Spartiates ont voulu se rendre en France et manifester en faveur du mariage homo. Pas moyen de négocier ! Et toi ? Toujours sur le projet Pompéi ?

- Ouais. Tu sais, John-Raymond est hyper-exigeant. Il veut encore renforcer le pôle figurants.

- Désolé de ne pouvoir t'aider. Bon courage pour la suite.

...

Finalement, l'équipe est au complet. Arrive la période de préparation physique. Dans une grande salle de sport, du matin au soir, plusieurs dizaines de grands gaillards suent sang et eau pour compenser la petite taille de leur pénis acquérir la musculature du rôle qu'ils vont tenir dans le film. Peu avant la fin de la session, John-Raymond débarque sur les lieux, pour faire le bilan.

- Bill-Ernest, c'est quoi ces paquets de chips ? On avait dit un régime hyper-protéiné ! Pas étonnant qu'ils aient autant de bide ! Tu me mets les grassouillets de côté, hein, on leur fera jouer les Romains. Avec la cuirasse, les spectateurs n'y verront que du feu. Bon le minet, là, c'est qui ? Kit Harington ? Ah oui, celui qui fait mouiller les pisseuses dans Game of Thrones ! Bon choix, ça. Mate un peu les abdos !

A quoi tient une carrière cinématographique... Le problème est que le bellâtre n'est pas parvenu à garder longtemps cette plastique chocolatesque. La rumeur dit qu'il en a eu marre de bouffer des pommes et de la vache-qui-rit à longueur de journée, qu'il avait chopé la chiasse et qu'en plus il gênait ses camarades de tournage à force de lâcher des caisses foireuses. Du coup, le réalisateur n'a réussi à tourner qu'une seule scène où son physique d'Apollon est à son apogée. Pour le reste du film, on lui a recouvert l'abdomen.

Heureusement, il a une belle gueule. C'est pour ça que, selon les scénaristes, il est tout à fait vraisemblable que cet esclave, qui devait puer la sueur et avoir une haleine de chacal, ait pu séduire au premier contact une fille de patricien pompéiien, fraîche comme la rose qui vient d'éclore.

Face au gentil, il fallait un méchant très coriace... et plus âgé. Quand il a appris ça, l'agent de Kiefer Sutherland a immédiatement pensé à son protégé. Il a assuré aux producteurs qu'il pourrait acquérir la musculature exigée "en 24 heures chrono" ! Quand il l'a vu débarquer sur le tournage, John-Raymond a vite déchanté.

- Eh merde, on s'est encore fait rouler ! Je suis sûr que ça fait des années qu'il ne bouffe que des pizzas, ce mec !

- C'est pas grave, John. On n'a qu'à le filmer toujours habillé, en militaire ou en civil. La toge, ça masque bien !

- OK, ok. Dis aussi aux scénaristes de lui rajouter du texte. Puisqu'il m'a coûté un bras, on va l'utiliser au maximum.

Voilà pourquoi le très méchant sénateur survit à l'effondrement d'une tribune, à une tentative d'assassinat, à un accident de char, à un mini-séisme et à plusieurs coups d'épée du gentil. C'est qu'il faut rentabiliser la vedette !... et ne pas la vexer. Du coup, ni le sénateur Corvus ni son adjoint (et âme damnée) ne prennent le moindre coup de vieux en 17 ans, durée qui sépare l'introduction du film de la suite des événements.

A-t-on fait preuve de davantage de rigueur au niveau des effets spéciaux ? Certes, c'est spectaculaire. Mais n'y cherchez pas une représentation de la réalité historique. On a introduit dans l'intrigue un gigantesque tsunami qui n'a sans doute pas existé. (C'est une extrapolation d'une lettre de Pline le Jeune.) De plus, au cours de l'éruption volcanique, on a l'impression que la ville est victime d'un bombardement de météorites !

Les combats de gladiateurs sont souvent intéressants, mais surjoués. L'exemple le plus caractéristique est celui qui oppose Atticus, le champion noir, à Bellator, le second de Corvus.

Le film se conclut toutefois sur une note poétique, un baiser, figé pour l'éternité. J'ai trouvé cela follement romantique et, malgré ses invraisemblances et ses imperfections, le film garde un certain charme à mes yeux.

A voir si l'on dispose d'un abonnement avantageux ou d'un tarif réduit.

19:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 09 mars 2014

The Grand Budapest Hotel

Wes Anderson n'est pas un cinéaste extraverti... et il a la réputation de ne pas faire de film tapageur. C'est propre et soigné, parfois incongru. Récemment, on a pu le voir à l'oeuvre dans l'animation (Fantastic Mr Fox) et la fiction nostalgique décalée (Moonrise Kingdom).

Ici, l'histoire prend la forme d'un retour en arrière dans le retour en arrière. De nos jours, un écrivain vieillissant propose de raconter une histoire vraie. Cela remonte à une quarantaine d'années quand, de passage dans un ancien hôtel de luxe, désormais décrépi, il a fait la connaissance de son étrange propriétaire. Celui-ci a fini par lui raconter sa vie, en remontant à ses débuts comme groom à l'hôtel, au temps de sa splendeur, dans les années 1930.

A partir de là, cela devient magistral. A l'écran, les couleurs sont éblouissantes. La mise en scène, qui épouse souvent des figures géométriques (dans le cadrage comme dans les déplacements), est bluffante. Et que dire des acteurs ! Il faut souligner la performance de Ralph Fiennes en "Monsieur Gustave", sorte de chef du personnel de l'hôtel au propriétaire inconnu. (Cela nous change de Lord Voldemort !)

C'est à savourer en version originale sous-titrée, pour profiter de l'accent anglais, onctueux et parfois obséquieux, du personnage principal, le tout mâtiné de mots et expressions français. (Par contre, on oubliera vite les prestations de Léa Seydoux et surtout de Mathieu Amalric, pas très crédible en sous-fifre à la volonté chancelante.)

Fiennes est épaulé par une batterie de seconds rôles, parmi lesquels on retrouve des acteurs fétiches de Wes Anderson : Edward Norton (délicieux en officier habsbourgeois scrupuleux et humaniste)...

... Tilda Swinton, une nouvelle fois métamorphosée (rappelez-vous dans Snowpiercer) et fantastique, en rombière amoureuse et farfelue...

... Jeff Goldblum, en notaire tâtillon...

... Adrien Brody, en aristocrate "fin de race"... et gros connard... un vrai personnage de BD...

... tout comme Willem Dafoe, en tueur grotesque et impitoyable (excellente composition) :

Il faudrait en citer d'autres, à commencer par Harvey Keitel, génial en taulard chef de meute. Signalons aussi Saoirse Ronan, piquante en boulangère-pâtissière et Tony Revolori, qui incarne le jeune protégé du héros.

Ces pointures trouvent à s'exprimer dans une série de scènes plus inventives les unes que les autres. J'ai particulièrement apprécié la séquence de la réunion de famille, consécutive au décès d'une cliente très chère au cœur de Monsieur Gustave (qui a coutume de "besogner" les dames âgées fortunées...). Je recommande aussi l'évasion de la prison, qui accumule les gags divers.

Les scénaristes n'ont pas négligé le contexte. L'essentiel de l'action se passe dans les années 1930, en Europe centrale. Les héros sont donc confrontés à la montée du nazisme. Il y a du Chaplin dans la peinture sarcastique du mouvement totalitaire.

Bref, vous l'avez compris, j'ai été emballé. C'est pour moi l'un des meilleurs films du premier trimestre 2014.

22:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 07 mars 2014

Diplomatie

Dans son dernier film, le cinéaste allemand Volker Schlöndorff adapte une pièce de théâtre traitant des 24 et 25 août 1944, moment durant lequel le sort de la capitale française n'aurait tenu qu'à un fil : la volonté du général von Choltitz d'appliquer les ordres d'Hitler et la persuasion dont le consul de Suède Raoul Nordling a fait usage pour l'en dissuader.

Le fondement historique de l'intrigue est vivement contesté par les historiens, par exemple François Delpla (biographe d'Hitler) et Fabrice Virgili (qui a édité les mémoires de Nordling). Hitler n'a pas donné l'ordre de raser la capitale, qui n'aurait de surcroît pas été engloutie par les eaux en cas d'effondrement des ponts). Enfin, l'entretien, tel qu'il est montré à l'écran, n'a pas eu lieu cette nuit-là (Nordling avait eu une attaque juste avant)... pas plus que n'a existé le passage secret par lequel le consul s'introduit dans le bureau du général (une bonne trouvaille scénaristique, ceci dit). Par contre, les deux personnages se sont bien rencontrés, à plusieurs reprises (comme il est dit dans le film), pour discuter du sort des prisonniers (et de l'alimentation des Parisiens).

Cela n'a pas été évoqué par les critiques, mais il semble pourtant évident que le réalisateur a pris pour modèle une autre adaptation d'une pièce de théâtre : Le Souper, d'Edouard Molinaro. Il s'agit là aussi d'une ambiance "fin de règne" (celui de Napoléon Ier dans ce cas). Paris n'est pas sur le point d'être libérée, mais occupée (par les Britanniques, les Russes... et les Prussiens). Deux grandes figures se jaugent et s'affrontent ce soir-là : Joseph Fouché (Claude Brasseur) et Talleyrand (Claude Rich). Il faudrait que je revoie ce film mais, dans mon souvenir, c'était brillant.

On retrouve un peu le même type d'opposition ici, servie par de très bons acteurs. Niels Arestrup (meilleur encore à mon avis que dans Quai d'Orsay) incarne parfaitement l'officier allemand discipliné, sans (presque) aucun état d'âme. On nous rappelle bien qu'il a dirigé la destruction de Sébastopol (en U.R.S.S.) et qu'il a contribué à l'extermination des juifs locaux. C'est la brute (comme l'était Brasseur-Fouché dans Le Souper), non dénuée de subtilité. On constate que N. Arestrup parle remarquablement allemand. (Le vrai Choltitz ne parlait pas français ; les entretiens avec Nordling se sont donc déroulés en présence d'un interprète.)

Face à lui se trouve le diplomate (comme l'était Riche-Talleyrand dans Le Souper). André Dussolier est très bon dans le rôle. J'ai toutefois eu un peu peur au début : on nous le présente affublé d'un chapeau qui fait immanquablement penser (quand on est français et un minimum cultivé) à Jean Moulin. Heureusement, cela s'arrange par la suite.

La confrontation des deux personnages est un régal. Elle alterne avec des scènes tournées en dehors du salon où le général reçoit le diplomate. On découvre d'autres pans de l'hôtel, ainsi que les rues de Paris... et ses souterrains. Des images d'époque ont été ajoutées. L'ensemble tient la route, sans être brillant.

Notons que le scénario est suffisamment élaboré pour ménager une évolution des personnages... ou plutôt un dévoilement progressif de leur véritable nature. On finit par comprendre que le général a -en partie- les mains liées (il a sans doute aussi pensé à ce qui allait advenir de lui, après la défaite allemande)... et que le consul de Suède, derrière sa neutralité angélique, masque une pincée de machiavélisme.

C'est bien fichu, mais n'en attendez rien de plus.

18:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire

jeudi, 06 mars 2014

Non Stop

Le réalisateur Jaume Collet-Serra retrouve Liam Neeson (après Sans Identité) pour ce film d'action populaire. Cela commence cependant assez mal. Les scènes introductives enfilent les clichés. Le marshal Bill Marks est évidemment alcoolique, pas très bien dans ses baskets ce jour-là avant d'embarquer... et il semble avoir une vie familiale chaotique. Cerise sur le gâteau : il fume comme un pompier, ayant même mis au point une stratégie pour se livrer à son vice dans les toilettes des avions. La suite ? L'embarquement des passagers, avec de l'émotion hyper soulignée quand une petite fille est à l'écran.

Cela démarre vraiment avec les premiers messages échangés avec un "biper" (ou pager) très évolué. Ce n'est plus nouveau à présent (pensez à L'Exercice de l'Etat ou encore à la série Sherlock), mais l'affichage des textos à l'écran rend bien et accentue le côté dramatique de l'intrigue. Un travail intelligent a aussi été effectué sur les sons.

Plusieurs scènes se détachent du lot. Il y a notamment une bagarre dans les toilettes de l'avion, au début, excellemment filmée. Collet-Serra réussit à rendre spectaculaire cet affrontement en milieu confiné. Il parvient aussi à innover dans l'accident d'avion. Sans en dire plus, je peux vous assurer que l'avant-dernière séquence du film dépote !

C'est de plus bien interprété. Neeson est épaulé par une Julianne Moore toujours aussi classe. Les seconds rôles sont efficaces, nombre d'entre eux venant de séries télévisées, me semble-t-il. (Ainsi, les fans de New York, police judiciaire, reconnaîtront l'assistant du procureur incarné par Linus Roache, ici dans le rôle du capitaine de l'avion.) En cherchant bien, on peut aussi retrouver deux des interprètes de 12 Years a Slave.

L'intérêt porte aussi sur l'intrigue. On se demande qui est le maître-chanteur. Comme dans un film policier traditionnel, on est certain d'avoir vu le(s) coupable(s) dans la première partie du film. On nous propose de fausses pistes : un Arabe et des Noirs (qui chez nous seraient des "jeunes de banlieue"), sur lesquels les scénaristes s'appuient pour ruiner certains préjugés. Quand le mystère se dévoile, on réalise à quel point les auteurs se sont trituré les méninges.

ATTENTION ! CE QUI SUIT RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS CLÉS DE L'INTRIGUE.

Au bout d'un moment, les spectateurs attentifs ont compris qu'une seule personne ne peut pas être derrière la machination. Il en faut au moins deux. Cela relance les spéculations. Qui a un mobile ? Qui a les compétences ? Qui a eu l'opportunité de commettre les crimes ? On arrive assez facilement à trouver l'un des deux en s'appuyant sur la réponse à la deuxième question. Pour le complice, c'est un peu tiré par les cheveux. On peut même parler de faille scénaristique.

C'est parce qu'il a été transporté de force par le héros que l'un des deux maîtres-chanteurs a eu l'opportunité de déplacer un téléphone portable et de tuer l'un des passagers. L'explication qui nous en est donnée, à la fin, repose sur une part de hasard et d'opportunité qui ne cadre pas avec l'organisation minutieuse du complot.

Mais, surtout, il est matériellement impossible que la bombe ait pu être cachée dans le sac hermétique rempli de drogue. C'est l'autre marshal (celui qui trafique) qui a fait monter cette valise. C'est parce que les comploteurs l'ont fait chanter (une fois dans l'avion) qu'il a joué leur jeu. Mais comment la bombe a-t-elle pu monter à bord ? Mystère. On est prié de croire en l'habileté machiavélique de l'informaticien.

Enfin, comment se fait-il que le héros n'ait pas découvert les textos litigieux dès le départ, quand il consulte le téléphone de son collègue, alors que, plus tard, ayant de nouveau l'appareil en mains, il les retrouve sans problème ? Là encore, mystère.

Ces réserves émises, on peut malgré tout profiter de ce film sans "se prendre la tête".

22:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 05 mars 2014

La Fabuleuse Histoire de monsieur Riquet

Il n'y a guère que dans le Sud-Ouest que l'oeuvre de Pierre-Paul Riquet suscite encore (un peu) l'admiration. Un documentaire lui a été récemment consacré, pour l'instant visible essentiellement dans les salles obscures du Tarn et de Haute-Garonne.