dimanche, 29 juin 2025

Peacock

Matthias est le co-dirigeant et le meilleur employé d'un service de location très spécial. En effet, l'entreprise haut-de-gamme MyCompanion propose de louer qui un(e) ami, qui un(e) collègue, qui un fils... pour une durée déterminée. Le jeune homme a atteint un tel niveau de perfectionnisme qu'il se fonde dans chaque rôle qu'il endosse... ce qui fait qu'à l'écran, parfois, on a du mal à savoir (au début) si c'est le "Matthias loué" ou le "Matthias de la vraie vie" qui évolue devant nos yeux. C'est aussi ce que finit par se demander sa petite amie. (Le comédien, Albrecht Schuch, est formidable.)

La première partie du film nous montre le fonctionnement de ce service singulier, sans doute inventé au Japon au tout début du siècle (et arrivé en France il y a quelques années). C'est souvent cocasse, quand on comprend ce qu'il y a d'artificiel dans certaines scènes. La vie de Matthias semble de prime abord parfaite : il est jeune, séduisant, cultivé, riche, vit dans une baraque de folie et a pour compagne une jeune femme séduisante, cultivée, riche. Apparemment, tous deux se comprennent à demi-mots. Ils n'ont toutefois pas d'enfant.

Évidemment, cela va déraper, à partir du moment où la compagne en a assez de vivre avec un acteur professionnel. L'une des missions joue aussi un rôle, celle au cours de laquelle Matthias doit apprendre à une épouse âgée, qui en a marre d'être dénigrée, à soutenir une dispute avec son mari. La "formation" dispensée par Matthias va avoir des conséquences insoupçonnées...

Malheureusement, à partir de là, le film devient très prévisible. En dépit d'un début prometteur, on comprend comment va tourner la nouvelle relation esquissée avec une Norvégienne croisée lors d'un concert de "musique d'avant-garde". (Pourtant, la séquence se déroulant le jour du concert était caustique à souhait.) On comprend aussi très vite comment la mission particulière (avec l'épouse rabaissée) va dégénérer... jusqu'au fameux anniversaire, qui ne peut pas bien se passer. Mais la colossale surprise mérite le détour et nous ramène à l'humour à froid du début.

Du coup, j'ai plutôt aimé.

20:40 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

A Normal Family

Le titre est bien entendu une antiphrase, puisque, par bien des aspects, cette famille, composée d'une grand-mère, de ses deux fils, de leurs épouses et de leurs enfants, frise l'anormalité dès le départ, avant de s'y plonger complètement, les apparences demeurant toutefois (presque) complètement lisses.

Contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre ici et là, l'opposition des deux ménages (des deux frères) n'est pas une nouvelle version de Rich man, poor man. Si l'aîné, avocat pénaliste, est visiblement fortuné, le cadet, chef de service en chirurgie dans un hôpital, n'est pas un miséreux, loin de là. La véritable opposition se situe à un autre niveau : l'engagement, l'intégrité professionnelle. L'avocat, qui pourrait choisir de défendre de nobles et belles causes, accepte surtout des clients qui paient bien. De son côté, le chirurgien essaie de sauver tous ses malades, même ceux qui n'ont pas les moyens de payer.

Leurs enfants semblent encore plus dissemblables. La fille de l'avocat, très émancipée, est une bonne élève, qui ambitionne de poursuivre ses études à Cambridge. C'est aussi une fêtarde, réputée bien tenir l'alcool... et une menteuse de première. Le fils du médecin, lui, est timoré, victime de harcèlement à l'école... et les coûteux cours particuliers payés par ses parents ne suffisent pas à améliorer ses résultats scolaires.

Tout cela vole en éclat suite à deux faits divers : la mort d'un automobiliste colérique, renversé par un jeune chauffard en voiture de sport, et l'agression d'un SDF, une nuit, par deux adolescents.

Le début du film ne fait intervenir que le premier fait divers. Le chauffard est défendu par le frère avocat, tandis que la fille de la victime est soignée dans le service du frère chirurgien.

Là, vous vous rendez compte que je ne parle pas des épouses, qui pourtant jouent un rôle non négligeable dans l'intrigue. Je trouve les trois principaux personnages féminins très caricaturaux. L'épouse de l'avocat est en fait sa deuxième compagne. C'est l'archétype d'une "femme trophée" (version XXIe siècle) : elle est jeune, belle, cultivée, mais ses propos ne révèlent pas une grande intelligence. L'épouse du chirurgien est une (ancienne) travailleuse humanitaire, une figure très positive au début de l'histoire. Mais, à partir du milieu du film, son personnage évolue de manière grotesque (prélude à l'évolution, tout aussi grotesque, du personnage du mari). Quant à l'adolescente, je crois avoir rarement rencontré un jeune personnage aussi faux et détestable sur grand écran. L'actrice est plutôt bonne. Elle réussit à maintenir un peu d'incertitude au départ, mais quiconque a déjà fréquenté des ados comprend très vite ce que cache cette apparence BCBG.

Finalement, c'est peut-être le personnage du gamin le plus intéressant. C'est une victime qui se mue en potentiel prédateur (enfin quelque chose de sociologiquement fondé dans la caractérisation ultra-schématique des personnages). Je trouve que le jeune comédien joue très bien le garçon mutique, dont on ne sait trop ce qu'il pense, même quand il a l'air d'être sincère.

J'ai trouvé le film savoureux quand il met en scène les écarts (financiers, éthiques, culturels, sexuels...) entre les deux couples. En revanche, pour moi, il ne devrait pas y avoir de dilemme, alors que c'est tout de même le soubassement des lonnnnnnnngs atermoiements des deux couples. De surcroît, on sent venir le coup de théâtre final, après le second dîner.

Du coup, je suis sorti de là mitigé. C'est du bon boulot, bien filmé, bien joué, mais cela ressemble plus à la mise en scène d'une théorie plaquée sur des personnages qu'à la représentation d'une situation réelle.

18:29 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, cinéma, cinema, film, films

Once upon a time in Gaza

Quatre ans après Gaza mon amour, les frères Nasser (Tarzan et Arab) sont de retour avec une sorte de polar, dont la première partie s'apparente à un Le Caire confidentiel palestinien, tandis que la seconde a un air de Ça tourne à Manhattan.

Il convient de ne pas arriver en retard, sous peine de rater le début, qui est très important. Le film commence par des propos de... Donald Trump (que je laisse à chacun le plaisir de découvrir). La suite est aussi marquée par la masculinité toxique, puisqu'on y voit des militants du Hamas procéder à des "funérailles patriotiques" (islamistes), certains de ces crétins tirant en l'air, à balles réelles, en pleine zone urbaine...

...et puis, soudain, on nous propose l'extrait de ce qui semble être un (mauvais) film de propagande, un film d'action faisant l'éloge d'un rebelle palestinien. C'est assez représentatif du style des réalisateurs, marqué par un certain engagement (la dénonciation du sort des Gazaouis) et de l'ironie, qui peut s'appliquer à ceux qui, en 2007-2010, étaient les maîtres de la bande de Gaza.

La suite constitue donc un polar politico-social, qui tourne autour d'un commerce de bouche, une échoppe réputée pour la qualité de ses falafels... et que certains clients connaissent aussi pour le "petit bonus" que le patron met dans ses produits... pour peu qu'on soit prêt à payer plus cher. Le commerce fonctionne à deux : le patron, trafiquant sur les bords, et son unique employé, un ancien étudiant devenu expert dans la confection des sandwichs orientaux. Le Jordanien Majd Eid est très convaincant dans le rôle de ce patron obèse, gros fumeur, un peu magouilleur, qui s'est pris d'affection pour l'employé qu'il n'oublie pas d'exploiter. De son côté, le Syrien Nader Abd Ahlay apparaît sous plusieurs visages dans le film. Je ne peux pas en dire trop, mais ce comédien inconnu a une palette de jeu très étendue.

Un troisième homme intervient dans cette histoire, un officier de police (en treillis), sans doute aussi membre du Hamas... et pas très regardant sur les méthodes utilisées. Le film sous-entend qu'il est sans doute corrompu. Quoi qu'il en soit, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Un événement choc clôt la première partie.

Dans la seconde, on retrouve deux des trois protagonistes, liés au tournage du film de propagande dont on a vu un extrait au début. C'est toujours tendu sur le fond, mais le tournage comporte quelques moments savoureux. Je pense notamment au passage durant lequel on voit un des acteurs (déjà pas très content de devoir incarner un soldat israélien) refusant de jeter un drapeau palestinien. Le réalisateur essaie de lui expliquer de cela fait partie du rôle... tout comme le fait de faire tomber un enfant au sol, sous les yeux de son père, furieux et prêt à casser la figure aux membres de l'équipe. Il faut aussi discipliner les habitants du quartier, qui se mettent parfois à applaudir pendant que ça tourne !

On se demande comment les réalisateurs vont conclure leur histoire. Ils choisissent une pirouette, tragi-comique, qui nous ramène au début du film.

Même si celui-ci n'est pas exempt de défauts, je trouve qu'il constitue une œuvre très originale, forte sur le plan émotionnel.

10:00 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 28 juin 2025

F1

Salut. Moi, c'est Brad. Officiellement, j'ai 61 piges. Mais tout le monde me dit que j'en fais vingt de moins. Qu'y puis-je, après tout ? Ma gueule d'ange ravit les dames, ma voix caverneuse fait frémir les clitoris des kilomètres à la ronde et mon regard de braise pourrait incendier à lui seul toute la forêt varoise. Quant à mon torse et à mon abdomen, ils sont divinement sculptés. J'ajoute que je possède une longue, très longue... cicatrice.

Celle-ci, hélas, n'est pas naturelle, elle est liée à mon dernier rôle, celui d'un pilote automobile sur le retour. Je le dois à Joseph Kosinski, un pote. Un jour, il m'a téléphoné :

- Salut Brad. Je viens de voir ton torse sublime dans One upon a time in Hollywood. Ça te dirait de foutre la honte à de jeunes cons arrogants, au volant d'un truc qui va très vite ?

- Ta proposition est intéressante, Joe, mais cela ressemble bigrement à ce que tu es en train de produire, avec Tom [Cruise].

- Sauf que là ce seront des bagnoles de course, mec ! Avec toi dedans, des caméras embarquées et plein de trucs technologiques pour montrer aux peigne-culs que la F1, c'est pas un sport d'abrutis !

- Présenté comme ça, c'est alléchant. Mais, dis-moi, il n'y a pas que des voitures de course dans ton film ?

- Bien sûr que non, man ! On y parle des valeurs familiales, d'amour, du désir de s'élever, de rivalité, d'entraide... et aussi de pognon, bien sûr !

- Bien sûr. Ton vieux pilote, là, il n'est pas trop coureur de jupons ?

- Non, tout ça c'est du passé. Il court après bien autre chose. C'est même l'un des enjeux du film.

- Tu m'as quand même prévu une petite histoire d'amour ?

- Une grande même, si tu veux !

- Et l'amoureuse, elle est comment ?

- Canon.

- Évidemment. Mais encore ?

- Blonde, la quarantaine, divorcée...

- Ce n'est pas le genre groupie, au moins ?

- Non, elle ne pense quasiment qu'au boulot. Elle est d'ailleurs hyper-compétente... mais, que veux-tu, quand ses pas croisent ceux du héros, son regard s'illumine, ses lèvres s'humectent, sa poitrine se soulève, ses cuisses...

- OK, je vois le topo. Qu'y a-t-il d'autre dans ton film ?

- Des courses de bagnoles, un peu partout dans le monde : au Royaume-Uni, en Hongrie, en Belgique, en Autriche, aux Pays-Bas, en France, au Japon et, pour finir, aux Émirats arabes unis.

- Super, on va voir du pays !

- Et tu ne connais pas la meilleure : j'ai obtenu la participation, en tant que figurants, de Lewis, Max, Oscar, Charles, Lando...

- Fiouuu, ça promet !

- Et tu verras, au niveau du son, ça va dépoter. Dans les salles bien équipées, les spectateurs sentiront le sol vibrer sous leurs pieds !

- Banco, Joe ! Je vais de ce pas doubler mes séances de Pilates.

23:50 Publié dans Cinéma, Sport | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 26 juin 2025

L'argent ne fait pas tout, au rugby

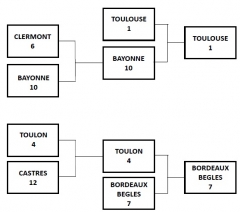

Samedi se jouera la finale du Top14, le championnat de France de rugby. Seront opposées les deux équipes considérées comme les meilleures de cette année : le Stade Toulousain (qui a fini premier de la saison régulière) et l'Union Bordeaux-Bègles (qui a terminé deuxième... mais a remporté la Coupe des champions, après avoir éliminé Toulouse en demi-finale).

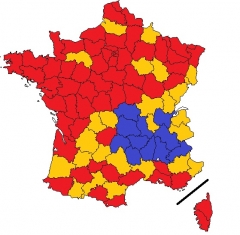

Sur le plan économique, la présence du Stade en finale semble des plus logiques, puisque ce club a le plus gros budget du Top14, avec environ 50 millions d'euros. (C'était 39 millions en 2021-2022.) L'UBB arrive loin derrière, en septième position, avec quelque 34 millions d'euros. Voyons ce qu'il en est des autres clubs français s'étant distingués cette année. (Ce sont ceux qui se sont qualifiés pour les phases finales.)

Sur le schéma ci-dessus, chaque numéro correspond au classement du club en terme de budget. Ainsi, lors des barrages (sortes de "demi quarts de finale"), Bayonne (4e de la saison régulière), a éliminé Clermont (5e), dont le budget était pourtant plus élevé d'environ 20 % (35,5 millions contre 29,6). En demi-finale, la logique, tant économique que sportive, s'est imposée, même si les Bayonnais n'ont pas démérité.

Dans l'autre partie de tableau, l'invité surprise des barrages était Castres, l'antépénultième budget du Top 14 (malgré le soutien des laboratoires Pierre Fabre). Le club tarnais, 6e de la saison régulière, avait arraché le dernier billet qualificatif, coiffant au poteau le Stade Rochelais, 5e budget du Top14. Les Castrais ont été battus par le Racing Club de Toulon, 4e budget du Top14 et troisième de la saison régulière.

En demi-finale, les quatre-cinq millions de budget supplémentaires du club varois n'ont pas suffi, face à Bordeaux-Bègles. De gros afflux financiers n'ont pas suffi non plus au Stade Français (2e budget du Top14) et à Lyon (3e budget), qui ont terminé respectivement 12e et 11e de la saison régulière, le LOU ayant toutefois disputé la finale du Challenge européen (la "petite" coupe d'Europe), perdue contre les Anglais de Bath.

La finale de samedi permettra de conclure sur cet aspect : soit l'expérience et la richesse du banc permettront au Stade Toulousain de l'emporter (auquel cas on pourra disserter sur le poids de l'argent dans le rugby professionnel : il y a 16 millions de plus, côté budget, chez les Toulousains), soit l'UBB confirmera son accession au plus haut niveau et le fil rouge de ma chronique en sortira renforcé.

Ces choses dites, sur le fond, les sommes qui circulent dans le rugby professionnel ne sont pas du même niveau que celles que l'on trouve dans le football. Ainsi, si l'on compare les budgets des clubs du Top14 à ceux des clubs de Ligue 1, on s'aperçoit que le club de rugby le plus riche (le Stade Toulousain) a la masse financière de Brest ou Saint-Étienne (14e et 13e budgets). Quant à Bordeaux-Bègles, ses 34 millions le placent entre Montpellier et Auxerre (15e et 16e budgets), loin, très loin du premier budget de Ligue 1, celui du PSG : 860 millions d'euros... à comparer aux 472 millions que représentent, cumulés, les budgets des 14 clubs de l'élite du rugby hexagonal.

20:05 Publié dans Economie, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sport, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Amélie et la métaphysique des tubes

Ce film d'animation adapte la fiction autobiographique d'Amélie Nothomb (qui vient d'être rééditée en livre de poche). Jadis, l'auteure d'Hygiène de l'assassin avait imaginé raconter sa vie de 0 à 3 ans. Ce présupposé a été conservé dans l'adaptation, où quelques modifications de détail ont été opérées (notamment dans la chronologie des événements). L'essentiel a été préservé et les auteurs ont tenté de donner une existence visuelle aux doux délires de l'écrivaine.

A celles et ceux qui ne connaîtraient pas le roman d'origine, il convient d'abord d'expliquer ce que sont ces tubes : une incarnation de Dieu, pour lequel se prend, dans un premier temps, le bébé. Des liens sont établis avec d'autres tubes remarquables, comme le biberon (uniquement dans le roman), le corps d'un aspirateur, des (emblèmes de) carpes...

Notons que l’œuvre prend parfois une tournure féministe, puisque, dans le Japon du début des années 1970 (où se sont installés les parents d'Amélie), les garçons sont clairement privilégiés par rapport aux filles, comme le prouve la fameuse journée des carpes... mais la (très) petite Amélie ne va pas se laisser faire... surtout pas par son frère aîné, qui n'arrête pas de l'embêter.

Les personnages masculins (principalement ceux du père et du grand frère) sont toutefois au second plan. L'intrigue insiste sur la relation quasi fusionnelle qui naît entre Amélie et la domestique japonaise de ses parents, qui devient une sorte de mère de substitution. Leurs relations sont l'occasion pour la gamine (et les spectateurs) de découvrir certains pans de la culture japonaise. Cela nous vaut notamment une très belle séquence autour des livres.

Le roman comme le film ne masquent pas ce qu'ont subi les civils japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à travers le passé de la domestique et celui de celle qui, dans le film, est la propriétaire désargentée de la maison où résident les parents d'Amélie. On a un peu atténué le côté agressif de celle-ci et l'on a évité de représenter les scènes les plus horribles, qui sont pourtant détaillées dans le roman. On a donc voulu faire une œuvre visible par les petits comme les grands.

L'animation rend hommage aux classiques japonais. Les enfants ont de grosses têtes et de grands yeux. Un soin particulier a été apporté à la représentation de l'univers culinaire et à tout ce qui touche à la nature (animaux comme végétaux). La petite Amélie se découvre un lien particulier avec l'eau et c'est mis en scène avec inventivité.

Cela ne dure qu'1h20 et je me suis régalé... tout seul dans la salle !

P.S.

Voici la couverture de la nouvelle édition de poche du roman :

Il est plus noir que le film d'animation, notamment parce qu'il évoque davantage les pulsions suicidaires de l'héroïne.

10:45 Publié dans Cinéma, Japon, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livres, roman, littérature

mardi, 24 juin 2025

Le Répondeur

Cette comédie sociétale fonctionne sur des bases semblables à d'autres, comme Le Jouet : un homme devient (volontairement) l'instrument d'un autre, le premier étant issu d'un milieu beaucoup plus modeste que le second.

Les deux premières scènes nous mettent dans le bain, avec Baptiste travaillant comme téléopérateur, puis tentant de percer, dans un "seul en scène". Dans les deux cas, le personnage fait montre de ses qualités d'imitateur. Attention toutefois : le comédien Salif Cissé ne réalise pas les imitations, qui sont dues à d'autres personnes. Un (habile) montage numérique fait croire à la supercherie (notamment quand Baptiste se met à répondre au téléphone à la place de l'écrivain Pierre Chozène). Le talent du comédien est d'avoir assimilé les mimiques et les postures des personnes dont il est censé reproduire la voix. Il est parfaitement crédible en imitateur.

Cela aurait pu donner naissance à quantité de situations cocasses, mais la réalisatrice Fabienne Godet a décidé d'orienter son film du côté du conte moral. Elle veut traiter d'abord des relations familiales, d'amour et d'amitié. Son intrigue est fondée sur le mensonge : l'écrivain fait croire à ses proches qu'il leur répond au téléphone et son employé très spécial se garde de révéler à sa fille quel rôle il joue pour son père.

Baptiste ne se contente pas de suivre les instructions qui lui sont données. Il prend quelques initiatives. L'histoire semble d'abord nous dire que d'un (petit) mal peut surgir un (grand) bien... mais la vérité finit par rattraper tous les personnages.

C'est agréable à suivre, parfois drôle, notamment dans la peinture du monde culturel germanopratin parisien (écrivains, éditeurs, journalistes, peintres, galeristes...). Toutefois, à partir du moment où Baptiste, engagé par Pierre, commence à officier, c'est très prévisible. J'ai aussi noté une grosse invraisemblance : quand Baptiste commence à (longuement) poser pour Elsa, il a le portable du père avec lui, auquel il est censé répondre, en imitant sa voix. Or, comme par miracle, jamais celui-ci ne sonne pendant ces séances de pose.

C'est une comédie "sympatoche", pas vulgaire, dans l'air du temps.

16:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 23 juin 2025

Enquêtes au paradis

Ce lundi, France 2 commence la diffusion d'une nouvelle série, dérivée de Meurtres au paradis. Il y a quelques mois, on avait déjà eu droit à la décevante Mystères au paradis (Beyond paradise), qui a pour héros l'un des anciens inspecteurs de la série principale, retourné dans son Angleterre natale. Cette fois-ci, c'est en Australie que le spin-off a été tourné, avec une protagoniste inédite, l'inspectrice Mackenzie Clarke, interprétée par Anna Samson.

Cette comédienne (inconnue au bataillon) est une Australienne d'origine britannique, ce qui a dû peser dans son recrutement, le personnage qu'elle interprète évoluant entre les deux pays. Pour une raison qu'on ignore au début de la saison 1, elle a quitté sa petite ville d'origine (une station balnéaire de la côte sud-est de l'Australie, entre Sydney et Wollongong) six ans auparavant.

Dans le premier épisode (diffusé ce lundi), Un meurtre impossible, l'héroïne est de retour au pays, là aussi pour une raison qu'on ignore. (Dans la version originale, la série a pour titre Return to paradise.) Le lien avec la série mère est établi grâce à un coup de fil passé à son supérieur, au Royaume-Uni, dans lequel les fans reconnaîtront l'inspecteur Jack Mooney, qui a officié pendant trois saisons à Sainte Lucie.

Celle que l'on surnomme "Mac" va devoir prolonger son séjour en Australie, où elle n'est pas forcément bien accueillie par ceux qui la connaissent. Elle va s'intégrer à l'équipe de police locale, composée de personnages hauts en couleur : le cheffe de poste est assez autoritaire, l'autre inspecteur est un sympathique barbu, bedonnant, pas très brillant enquêteur. Ils sont assistés par un agent d'origine maorie et une "volontaire civile", une enseignante retraitée habilitée à aider les forces de l'ordre. Prénommée Reggie, elle est un peu la commère du poste de police.

A cette petite équipe se joint, de temps à autre, le médecin-légiste, un bogosse musclé (et surfeur)... qui n'est autre que l'ex-petit ami de l'héroïne.

Dans le deuxième épisode, intitulé Raide mort, les policiers enquêtent sur le décès suspect d'un influenceur, à l'issue d'une course locale. Le mystère n'est pas très difficile à éclaircir (contrairement à celui du premier épisode), mais l'intérêt réside dans les méthodes employées par Mac. Cette jeune femme est brillante, tenace, obsédée par le moindre détail. Elle n'est cependant pas très douée pour les relations humaines. Ses interactions avec ses collègues comme avec les autres habitants de la ville ne manquent pas de saveur.

C'est aussi au cours de cet épisode que l'on découvre un nouveau personnage important, Frankie... un chien, plus précisément une chienne, de race Kelpie :

L'animal est adorable, très attachée à Mac.

Dans les semaines à venir, les épisodes 3 à 6 de la saison 1 seront diffusés. Dans l'épisode 3 (Au bout du rouleau), dont l'intrigue a pour cadre un salon de coiffure, l'enquêtrice va devoir faire preuve de toute sa sagacité pour parvenir à démontrer comment l'assassin a commis son crime. Même si la conclusion est un peu "tirée par les cheveux", elle ne manque pas de saveur.

Dans l'épisode 4 (Un Climat mortel), les policiers doivent élucider le meurtre d'un activiste écologiste. L'un des indices clés est quelque peu... odorant :

Dans l'épisode 5 (Le Tir du Bushranger), il est question d'une partie de bowling en plein air, un jeu à mi-chemin entre le curling et la pétanque, qui se joue sur... du gazon. L'intrigue fait intervenir une légende locale, celle d'un bandit de grand chemin qui redistribuait aux pauvres une partie de ce qu'il volait aux riches. (Cela semble inspiré de la vie d'un certain Ned Kelly.)

Dans le sixième et dernier épisode de la saison 1 (Le Fantôme de la mine), Mac et ses collègues tentent de résoudre un problème en apparence insoluble : le faux suicide d'un homme enfermé à double tour dans une pièce ne disposant que d'une issue. Ce meurtre en chambre close est un classique des fictions policières. L'enquête est menée tambour battant par Mac, attentive au moindre détail.

J'aime beaucoup la manière dont la comédienne incarne cette policière atypique. Elle est d'une beauté peu classique, avec son vissage osseux, et elle porte avec beaucoup d'élégance le gilet de costume. C'est évidemment à écouter en version originale sous-titrée, notamment pour profiter des accents.

A la fin de cette saison, l'héroïne hésite à retourner à Londres. En Australie, ils ont déjà eu droit à la saison 2. J'espère qu'elle débarquera bientôt sur la télé publique.

17:35 Publié dans Télévision, Voyage, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, médias, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

samedi, 21 juin 2025

Les Mots qu'elles eurent un jour

... mais qui ont été perdus. C'est ainsi qu'on pourrait compléter le titre de ce documentaire consacré à une vingtaine de "moudjahidate", des indépendantistes algériennes qui avaient été emprisonnées, durant la Guerre d'Algérie (1954-1962) .

Elles avaient été filmées en 1962, à leur sortie de prison, mais les bobines avaient disparu. Certaines ont été retrouvées par hasard, formant un corpus d'environ 40 minutes, mais sans le son (enregistré à part, à l'époque). Depuis une douzaine d'années, le documentariste Raphaël Pillosio mène l'enquête, dont le déroulement et les résultats sont présentés dans ce film.

Les extraits du matériau de 1962 alternent avec d'autres images d'archives (notamment d'actualités anciennes) et des entretiens réalisés au XXIe siècle.

Ces femmes (en 1962) sont jeunes, toutes vêtues "à l'occidentale", mais d'origines et de cultures différentes : arabes, berbères, pieds-noirs, musulmanes, chrétiennes, juives, athées. Celles qui ont été retrouvées, des années après, et qui ont accepté de témoigner, disent avoir voulu "faire la révolution" ou tout simplement se battre contre la domination française. Certaines d'entre elles évoquent l'aspect féministe de leur engagement, le point sur lequel "l'Algérie nouvelle" (indépendante) les a sans doute le plus déçues, puisque les mecs qui sont arrivés au pouvoir ont vu d'un mauvais œil l'activisme de celles qui étaient pour eux d'abord des compagnes et des (futures) femmes au foyer.

Vous aurez d'ailleurs peut-être remarqué, sur la photographie qui illustre ce billet, la présence de deux hommes (le troisième étant sans doute un technicien), qui ne s'expriment jamais, mais semblent surveiller ce qu'il se passe pendant ce tournage militant. (On finit par apprendre que toute l'équipe est constituée de sympathisants de la cause algérienne, sans doute marxistes.) Ils avaient été envoyés par le nouveau pouvoir algérien, pour rapatrier au plus vite les prisonnières de métropole. Le réalisateur raconte comment il a tenté de retrouver l'un des deux hommes.

N'étant pas parvenu à mettre la main sur la bande son, il a pensé pouvoir compter sur les souvenirs des participantes. Mais, 50 à 60 ans plus tard, ils se sont le plus souvent effilochés. Du coup, il a eu recours à des spécialistes de lecture labiale, avec des résultats mitigés. (En tout cas, les échanges filmés se sont tenus en français.)

Certains moments sont poignants, comme l'évocation qu'une séance de torture (par des militaires français). On regrette d'autant plus que ces femmes n'aient pas été davantage interrogées sur les conséquences de leurs actes. Je crois qu'environ la moitié de celles qui s'expriment ont, à un moment ou à un autre, été des porteuses/poseuses de bombes. C'est la principale limite de ce documentaire au demeurant fort intéressant.

Peut-être qu'un jour, le recours à une intelligence artificielle permettra de décrypter intégralement les conversations de 1962, ces bobines constituant une matière brute de grand intérêt.

12:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 20 juin 2025

A l'instinct

C'est le titre d'une nouvelle série policière, dont l'épisode pilote avait été diffusé en 2023, sur France 2. (Il est reprogrammé vendredi 27 juin prochain.) Deux épisodes inédits nous sont proposés ce mois-ci, avec une distribution modifiée.

Commençons par l'épisode pilote, accessible en ligne (comme les suivants, d'ailleurs). Il met en scène la rencontre entre deux capitaines presque diamétralement opposés, le Guyanais Téva Royer et la Métropolitaine Ana Kerjouan. Le premier est noir, instinctif, calme, attentif aux informations données par la nature (et pas fermé au surnaturel). La seconde est blanche, cartésienne, branchée technologie, nerveuse et pointilleuse quant à la procédure.

J'ai eu un peu peur au début. J'avais l'impression qu'on me proposait un énième duo d'enquêteurs mal assortis, destinés finalement à bien s'entendre (voire plus si affinités). De plus, je trouvais un peu gênante cette forme d'essentialisation, l'homme noir paraissant surtout physique, la femme blanche plus intellectuelle. Mais le binôme d'acteurs (Christopher Bayemi - Charlie Bruneau) emporte le morceau. Ils sont très bons, percutants et le scénario est suffisamment élaboré pour maintenir l'attention.

La semaine dernière, en regardant le nouvel épisode, En eaux profondes, j'ai eu la surprise de constater que la distribution avait été modifiée. Exit la capitaine nantaise et toute son équipe. Bayemi/Royer, installé en région lyonnaise, travaille désormais avec une commandante brute de décoffrage (qui cache un cœur tendre, bien entendu), incarnée par Juliette Plumecocq-Mech. Elle, je l'adore et je trouve que son association avec Christopher Bayemi fonctionne particulièrement bien.

L'intrigue est tortueuse : deux accidents mortels se produisent, à un an d'intervalle, au même endroit. Ce n'est évidemment pas un hasard, mais il va falloir beaucoup d'obstination aux enquêteurs pour dénouer les fils de l'écheveau. Un étrange centre thérapeutique semble jouer un rôle dans cette histoire, tout comme la pratique de l'hypnose.

Ce vendredi 20 juin est diffusé le troisième épisode, La Mort en marche. On retrouve avec plaisir le binôme formé la fois précédente, avec des liens qui commencent à se tisser... mais pas comme dans les autres séries policières auxquelles nous avons été accoutumés. L'intrigue est très mystérieuse, faisant intervenir des croyances traditionnelles des Antilles (plus précisément d'Haïti), notamment le vaudou. C'est habilement mis en scène, sans effet tape-à-l’œil et l'on a droit à une scène très forte entre les deux héros.

Ce n'est pas tout à fait du niveau d'Astrid et Raphaëlle, mais c'est bien meilleur que HPI, Capitaine Marleau et les demi-bouses du samedi soir.

00:51 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 17 juin 2025

The Beekeeper

Ce film d'action a été tourné pour une plateforme. Il y a été mis en ligne l'an dernier, mais je ne l'ai vu qu'après sa récente diffusion sur TF1, en replay. Son titre, que l'on peut traduire par "L'Apiculteur", est à double sens. Au sens premier, il désigne un éleveur d'abeilles, comme l'énigmatique Adam Clay, qu'incarne un Jason Statham barbu, au début de l'histoire.

Il vit à l'écart du monde, entretenant juste quelques contacts avec la propriétaire des locaux qu'il occupe, une enseignante à la retraite incarnée par Phylicia Rashad, qui fut jadis la délicieuse Clair Huxtable, dans le Cosby Show.

Pas de bol pour Adam : le soir où sa proprio l'invite à dîner, il la retrouve morte. Elle n'a pas supporté de se faire dépouiller (elle et l'association caritative dont elle s'occupe) par d'arrogants et habiles escrocs en ligne. Adam décide de la venger.

Pas de bol pour les escrocs : Adam est un (ancien) Beekeeper, un impitoyable tueur employé naguère par les services secrets états-uniens pour "faire le sale boulot", en toute discrétion.

A partir de là, David Ayer (réalisateur, entre autres, du premier Suicide Squad et de Fury) nous emporte dans une farandole de violence vengeresse. La première séquence ultra-vitaminée nous conduit dans l'immeuble qui héberge le groupe d'escrocs numériques... qui ne sont que les petites mains d'une entreprise de plus grande envergure, à laquelle Adam décide de s'attaquer aussi. Cela nous vaut d'autres moments d'adrénaline, au QG de la boîte d'escrocs, mais aussi à la campagne, dans une grange, transformée en zone de combat/torture/meurtre (et plus si affinités).

Dans le même temps, le héros est pourchassé par le FBI, pour lequel travaille... la fille de l'enseignante décédée. Cruel dilemme pour elle (et son partenaire) : elle finit par trouver sa croisade justifiée, mais elle n'en approuve pas les méthodes. Cette policière est incarnée par Emmy Raver-Lampman, qu'on a pu voir dans Blacklight, aux côtés de Liam Neeson. Contrairement à ce dernier, Statham pète la forme et, en un peu plus d'1h30, il va corriger aussi bien des agents de sécurité, des militaires, des commandos du FBI qu'une bande de mercenaires déjantés... sans oublier le plus dingo de ses adversaires, que Clay, officiellement retraité de la CIA, affronte dans une station service : son successeur.

L'histoire se conclut au cours d'un anniversaire de prestige. Statham croise sur sa route Jeremy Irons et Jemma Redgrave. Tout ce petit monde surjoue un peu mais, franchement, les scènes d'action sont de très bon niveau.

21:58 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 16 juin 2025

Life of Chuck

Cet étrange biopic (construit antéchronologiquement) est consacré à un illustre inconnu, Charles Chuck Krantz, dont les photographies illustrent quantité de publicités dans les médias états-uniens (notamment au Nevada) de plus en plus présentes à mesure que le monde s'effondre. Toutes ces publicités le remercient pour "ces 39 années". On pense à un départ à la retraite, celui de ce comptable qui semble sorti tout droit d'un film des frères Coen. Mais il paraît bien jeune pour un futur retraité...

En attendant d'éclaircir ce mystère, on est plongé dans un monde apocalyptique, où toutes les catastrophes possibles surviennent dans un court laps de temps. C'est évidemment peu vraisemblable, tout comme l'incroyable concentration de connerie humaine chez les parents d'élèves que rencontre un professeur des écoles dévoué (Chiwetel Ejiofor, sans doute tellement emballé par son rôle que, dans la foulée, il a signé pour le dernier Bridget Jones). C'est aussi cocasse, quand l'un des parents révèle ce qui lui manque le plus depuis la coupure d'internet...

Comme il s'agit de l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King (déjà à l'honneur cette année avec The Monkey), on se dit qu'il y a anguille sous roche, le fantastique étant peut-être à l’œuvre... A la fin de cet acte III (proposé donc en premier), les spectateurs les plus vigilants auront compris à quoi correspond ce qu'on vient de nous montrer à l'écran. Allez, comme je suis d'humeur généreuse...

UN INDICE

CHEZ VOUS

AU BAS DE VOTRE ÉCRAN

↓

Mulholland Drive

Durant l'acte II, on découvre Chuck à l'âge adulte, en déplacement professionnel. De manière totalement inattendue, le film prend l'aspect d'une comédie musicale... faussement improvisée. (Je ne suis pas un gros fan de La La Land...) La séquence dégage tout de même une belle énergie... et, surtout, quand on sait de quoi il retourne, au fond, elle est poignante. Dans le rôle titre, Tom Hiddleston réussit à faire oublier qu'il a interprété Loki (et je trouve qu'on lui a fait une tête un peu à la Matthew McConaughey).

L'acte I remonte à l'enfance et à l'adolescence de Chuck, en compagnie de ses grands-parents. J'ai beaucoup aimé cette partie-là, où j'ai trouvé tous les comédiens impeccables, des plus âgés (Mark Hamill et Mia Sara) aux plus jeunes (notamment Benjamin Pajak). Le mystère semble dans un premier temps s'épaissir, d'autant que d'étranges liens avec l'acte III nous sont proposés. La voix-off contribue à éclaircir définitivement les choses pour les plus lents des esprits.

Au final, la construction inversée se justifie par la volonté de ne pas terminer l'histoire par sa partie la plus sombre. Cela nuit un peu au suspens, mais les éléments disséminés ici et là pour dérouter les spectateurs entretiennent l'intérêt. Cela donne un beau film dans tous les sens du terme : plaisant à voir au plan visuel et baignant dans une belle humanité, avec des valeurs simples, en dépit de la complexité du monde. C'est quasiment une œuvre philosophique.

00:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 14 juin 2025

Vacances forcées

Cette comédie française "familiale" commence par des images d'archives, notamment celles des premiers congés payés, à l'époque du Front populaire (le vrai, pas ses pâles copies). C'est d'ailleurs sous ce gouvernement de gauche que fut créée la SNCF, où travaille (de nos jours) le héros de l'histoire, Cyril (Clovis Cornillac), le roi de l'apéro et de la glande, qui est encore en arrêt maladie... juste avant de partir en congés ! (Mais, méfions-nous, les apparences sont parfois trompeuses...)

Au début, j'étais inquiet. Les scénaristes nous ont bricolé trois groupes de personnages assez antipathiques (surtout dans la première partie). Cyril a trois enfants, l'aîné (qui ressemble à Adam Driver jeune) commençant à déraper. Heureusement qu'il y a son épouse, incarnée par Aure Atika (scandaleusement bien gaulée), qui gère, comme on dit.

C'est aussi le cas de Daphné, l'épouse angoissée d'Eric le dentiste des stars, qui, lui, pense essentiellement à son boulot. Elle fait tenir leur couple, gardant un lien privilégié avec son fils diagnostiqué HPI (une véritable tête à claques ambulante). Notons que les parents sont interprétés par deux très bons acteurs : Pauline Clément (qui a des airs de Frédérique Bel) et Bertrand Usclat (qu'on pourrait presque prendre pour Benjamin Lavernhe).

Ces deux familles vont se retrouver, le temps des vacances, dans la même (superbe) villa... où les rejoint un étrange duo, composé d'un éditeur pédant (Laurent Stocker, excellent comme d'hab') et d'une influenceuse apprentie-écrivaine (Claïna Clavaron, une révélation).

Chacun de ces groupes pensait se retrouver seul dans la villa. Dans des circonstances que je me garderai de dévoiler, tout ce beau monde est amené à cohabiter. Les tensions intrafamiliales ressortent, auxquelles s'ajoutent les querelles entre groupes, à fort soubassement social : la villa fait se côtoyer des personnes qui, aujourd'hui, en France, ne se croisent plus, ne se parlent (quasiment) plus : petite bourgeoisie de banlieue, grands bourgeois de Neuilly, intello germanopratin et vedette des réseaux "issue de la diversité", comme on dit.

Je dois reconnaître que, même si la plupart des personnages m'ont souvent agacé, leurs interactions m'ont beaucoup amusé. C'est vraiment bien joué, avec de bons dialogues, des situations cocasses. Au fur et à mesure se produit ce qu'on pressent depuis le début : le rapprochement entre ceux qui, de prime abord, ne s'appréciaient pas. Pour cela, il faut attendre que les faiblesses de chacun(e) soient dévoilées.

Le scénario est donc cousu de fil blanc... jusqu'au dernier quart d'heure. Une péripétie inattendue se produit, qui donne plus de profondeur à l'intrigue.

Je suis sorti de là de très bonne humeur.

21:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 10 juin 2025

Mission : Impossible - The Final Reckoning

Il a fallu attendre presque deux ans pour que la suite de Dead Reckoning sorte sur nos écrans. Le film commence là où se terminait l'autre, tout en rappelant les éléments clés de l'intrigue, histoire de rassurer celles et ceux parmi les spectateurs qui auraient raté/oublié la première partie. (Elle vient d'être diffusée sur M6.)

Comme ce n'est pas mon cas (et que je venais de revoir la partie 1), j'ai trouvé le premier quart d'heure un peu redondant, tout comme les explications ajoutées plus loin, en divers endroits, et qui rappellent tel ou tel aspect du précédent volet. Globalement, les 30-45 premières minutes me sont apparues trop verbeuses... et puis il n'y a plus Ilsa Faust (Rebecca Ferguson)...

Pour moi, le film décolle vraiment à partir du moment où il est question du sous-marin échoué. Toute la séquence aquatique est virtuose (à voir sur très grand écran, de préférence). Même si les effets spéciaux sont (abondamment) mis à contribution, là, McQuarrie nous rappelle qu'il sait mettre en scène, tandis que Tom Cruise repousse ses limites d'acteur, une fois de plus.

L'autre grand moment est la poursuite en avion. Cette fois-ci, les cascades sont faites à l'ancienne et, à plusieurs reprises, il semble que Cruise se mette presque autant en danger que son personnage. J'ai aussi adoré cette séquence parce qu'elle est le théâtre de la mort d'un type infect, qui ne décède pas de manière shakespearienne, mais pitoyablement. Je trouve que c'est très bien vu.

C'est donc un film spectaculaire, qui use et abuse du juste-à-temps, jouant avec les nerfs des spectateurs : quand on pense que le héros a surmonté la principale difficulté, en voilà une nouvelle, aussi insurmontable, qui lui tombe dessus... L'histoire prend un tour métaphorique : de la même manière qu'Ethan Hunt voue sa vie à sauver l'humanité et les personnes qu'il aime, Tom Cruise acteur a voué sa vie à divertir l'humanité et les personnes qu'il aime. Cette autocélébration, pour narcissique qu'elle soit, ne manque pas de souffle.

P.S.

Ce n'est pas la première fiction à mettre en scène une intelligence artificielle malveillante. Étant donné que ce genre de programme s'entraîne sur les productions humaines accessibles en ligne, il serait bon que quelques créateurs aient la bonne idée d'imaginer des fictions dans lesquelles les IA sont au service de l'humanité, histoire que, dans quelques dizaines d'années, on ne considère pas les romans et les films de la fin du XXe et du début du XXI siècle comme des prophéties autoréalisatrices...

17:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Rumours (Nuit blanche au sommet)

Le sommet en question n'est pas celui d'une montagne. Il s'agit d'une réunion du G7 (le "club" des sept pays les plus industrialisés... enfin, ceux qui l'étaient à l'époque où ce type de réunion a été créé, dans les années 1970), qui se déroule dans une zone marécageuse, en Allemagne. Pour choisir les protagonistes de son histoire, le trio de réalisateurs a mélangé deux sommets du G7 (ayant eu lieu outre-Rhin), celui de 2015 (le 41e), auquel étaient présents Angela Merkel, François Hollande, Shinzo Abe et Donald Tusk, et celui de 2022 (le 48e), auquel ont participé Ursula von der Leyen, Joe Biden et Justin Trudeau.

Ces dirigeants occidentaux, à l'identité à peine masquée, sont donc les "héros" de cette comédie politique qui mélange les genres. On a droit à de la Telenovela, de l'épouvante, du polar... Je crois que le projet des réalisateurs était de mettre les grands de ce monde dans la position d'une bande d'adolescents ou de citoyens (très) lambdas, confrontés à des événements exceptionnels.

En effet, très vite après la rencontre des sept, le service de sécurité comme les employés du château de plaisance disparaissent. En revanche, d'autres êtres, plus inquiétants, débarquent...

Sur le papier, avec la distribution qui a été recrutée, c'était sans doute alléchant... mais, Dieu que le résultat est mauvais ! La plupart du temps, ce n'est même pas drôle, les dialogues sont extrêmement mal écrits et l'intrigue est chiante comme la pluie.

Les deux meilleurs/seuls gags se trouvent au début. Le premier survient lors du tour de table, quand chaque participant évoque un moment de sa vie au cours duquel il a eu honte. Ce que raconte le Premier ministre italien (qui a le physique de Berlusconi, mais pas son tempérament) ne manque pas de saveur. Un peu plus loin, Charles Dance (qui incarne le président des États-Unis) a réussi à me faire sourire en Joe Biden. Mais c'est à peu près tout.

C'est globalement extrêmement caricatural (sans être drôle). Le Premier ministre canadien (dans lequel on est censé reconnaître Trudeau, sans qu'il lui ressemble le moins du monde) est un bogosse qui transforme ses collègues féminines en véritables midinettes. Le président des États-Unis mange avec une serviette aux couleurs du drapeau de son pays... La Première ministre britannique se veut rigoureuse et organisée, l'Italien un peu emprunté, le Japonais idéaliste, la chancelière allemande ayant plutôt le beau rôle... et ça tombe bien, puisque son interprète, Cate Blanchett, coproduit le film !

Le plus dégradant des traitements est réservé au président français, Denis Ménochet faisant ce qu'il peut (maladroitement) pour incarner François Hollande. Presque tous les ridicules lui sont attribués, le petit gros faisant figure de gentil crétin dans cette auguste assemblée où les personnalités anglo-saxonnes (allemandes incluses) sont minces et belles.

J'aurais dû me méfier avant d'aller voir ce film : il est dû au même trio qui a "pondu", naguère, La Chambre interdite, archétype d’œuvre pour cultureux.

Si je devais établir un anti-palmarès, je crois que ce film-ci serait bien parti pour décrocher non pas le Riton, mais le Super-étron de l'année 2025.

14:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 08 juin 2025

Ballerina

Il ne s'agit pas d'un remake du film d'animation sorti il y a un peu moins de dix ans, mais d'un dérivé de John Wick (pas la suite du Chapitre IV, plutôt une histoire parallèle à Parabellum, le troisième volet de la série).

Cela commence de manière intéressante. Sur une île mystérieuse, dotée d'une grande demeure, un papounet (qui a des airs de Keanu Reeves jeune) vit avec sa fille chérie, celle-ci fascinée par une boîte musicale incluant une danseuse d'opéra. Mais, bientôt, débarque une bande de mecs armés, masqués et musclés... qui ne sont visiblement pas venus écouter du Tchaikovsky. Cela nous donne une bagarre survitaminée comme je les aime. (Il convient toutefois de ne pas se laisser bercer par la chorégraphie mortuaire de cette introduction : on y entend certaines informations capitales pour la suite de l'intrigue.)

La gamine, prénommée Eve, se retrouve plus tard dans le dortoir d'une école de théâtre russe, avec d'autres jeunes filles passionnées par le ballet, comme elle. Cette école est en fait une dépendance de la redoutable Ruska Roma, qui, sous couvert de former des danseurs classiques, recrute ses plus redoutables tueurs. Durant la deuxième partie du film, on voit donc la petite Eve chier sa race, sous le regard à la fois tendre et impitoyable de la Directrice (Anjelica Huston). Cette histoire de gamine tombée plus bas que terre et qui, à la force du poignet des mollets, va se redresser et réclamer vengeance, est assez rebattue. J'ai quand même trouvé cette version féminine séduisante, avec, dans le rôle principal, Ana de Armas, très badass, surtout quand elle dézingue d'horribles masculinistes. (J'ai pu constater que les formateurs de la Ruska Roma, tout comme moi, donnent ce -pertinent- conseil aux demoiselles se retrouvant confrontées à un mec hostile : viser les couilles. Il y a donc quelques éléments de réalisme dans cette intrigue où pourtant les invraisemblances foisonnent.) La conclusion de la formation d'Eve est mise en scène de manière percutante.

La troisième partie montre l'apprentie tueuse dans ses premières missions... en parallèle desquelles elle mène sa propre enquête. La voilà donc qui se met à fréquenter les hôtels du cartel criminel de La Table... et l'on n'est pas déçu du résultat.

La quatrième partie, la plus virtuose, nous mène au cœur de l'Europe. Un village des Alpes autrichiennes sert de refuge à la plus impitoyable des mafias, qui constitue une sorte de secte. La première bonne idée est d'avoir fait de tous les habitants du village des membres de cette mafia. (Soyez attentifs à ce qu'on voit d'une école...) La seconde est d'avoir situé les scènes à trois niveaux : dans les rues, dans les bâtiments et sous terre. Cela donne une belle diversité de situations de combat. (Après ce film, on ne voit plus les patins à glace de la même manière...) Les bastons sont impeccablement chorégraphiées (même si le réalisme cède un peu trop souvent le pas à la volonté de faire un plan spectaculaire)... et émaillées d'humour. L'un des meilleurs moments voit Eve découvrir un truc "très cool" dans l'arsenal de la mafia. Son utilisation rend l'intrigue incandescente... et certaines scènes graphiquement superbes. On retrouve la patte de Len Wiseman, qui réalisa jadis l'excellent Die Hard 4.

Et John Wick dans tout ça ? Eh bien, il fait deux apparitions, l'une plus marquante que l'autre. Les scénaristes nous ont fort opportunément épargné l'histoire d'amour entre un mec et une fille qui a 20-25 ans de moins que lui. Leur relation prend plutôt le tour d'un rapport maître/élève, voire père/fille (même si Eve reste très attachée à son défunt géniteur). On en saura peut-être plus dans le cinquième volet des aventures de "Baba Yaga", qu'on nous annonce pour 2027. Keanu Reeves aura... 63 ans !

13:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 06 juin 2025

The Shameless

Le réalisateur bulgare Konstantin Bojanov est allé tourner en Inde, en hindi, cette fiction à caractère documentaire, centrée sur la vie de deux femmes aux origines différentes.

L'histoire commence avec l'une d'entre elles qui, dans un premier temps, se fait appeler Renuka. Prostituée à New Delhi, elle fuit la capitale indienne après avoir tué un client violent. Mais celui-ci a des relations...

Elle débarque dans le nord de l'Inde, dans un gros bourg qui a sa rue aux prostituées, qui occupent l'un des côtés, d'autres personnes logeant en face. Parmi celles-ci se trouve une sorte de communauté matriarcale, fonctionnant selon des règles religieuses et sollicitée par la population locale. Mais leur situation économique semble précaire, si bien que la fille aînée de la famille est envoyée "travailler" à Dehli. La cadette, Devika, très jolie, reste sur place, des rêves pleins la tête, mais on comprend que sa mère fait l'objet de sollicitations de la part de plusieurs familles de notables.

On est donc loin de Bollywood. C'est un film dur, sur la condition féminine (sous différents aspects) et sur l'histoire d'un amour impossible. Exploitation économique, prostitution, insultes, agressions, viols... on ne nous épargne pas grand chose des mésaventures des femmes de condition modeste, musulmanes comme hindoues d'ailleurs.

Toutefois, sur ce tas de fumier sociétal parviennent à pousser deux belles fleurs. Renuka ne se comporte pas comme les femmes qui acceptent la domination masculine ; elle sait se défendre... et surmonter (plus ou moins bien) les humiliations. Sa rencontre avec Devika donne naissance à quelque chose de beau et fragile. Les deux comédiennes sont formidables, tout comme celles et ceux qui incarnent les seconds rôles. (Certains personnages masculins sont particulièrement infects.)

Politiquement, le film n'est pas neutre. L'un des prédateurs sexuels est candidat aux élections locales. On comprend qu'il est soutenu par un parti prônant "l'hindouité", brandissant la couleur safran. C'est une allusion au BJP (du Premier ministre Narendra Modi) et à son allié le RSS (que certains assimilent à un mouvement fascisant), ou bien au Bajrang Dal, moins connu mais très violent.

Pendant près de deux heures, on se prend un sacré choc frontal, à peine agrémenté par la relation naissante entre les deux héroïnes.

Voilà une œuvre qui figurera sans doute dans mon palmarès 2025.

dimanche, 01 juin 2025

Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé

... pour Nicolae Ceausescu, puisqu'il a été exécuté à la Noël 1989. Mais, ça, les Roumains ordinaires comme les serviteurs de la dictature communiste ne pouvaient pas le savoir à l'avance. Cette comédie politique nous présente donc les destins croisés d'une quinzaine de personnages, aux origines, aux métiers et aux opinions diverses. Dans les jours qui précèdent le 25 décembre 1989, ils vont se croiser, parfois interagir et leur vie va en être (souvent) bouleversée.

Le procédé rappelle celui mis en œuvre par Robert Altman dans Short Cuts (sorti en 1994... Mon Dieu comme le temps passe). Ici, les protagonistes sont :

- un agent de la Securitate et sa mère

- un employé d'une entreprise d’État, sa femme et son fils (qui a écrit au Père Noël)

- une quasi-voisine, actrice de théâtre, recrutée pour une émission de propagande

- le metteur en scène, accessoirement son amant

- le réalisateur de l'émission de propagande, son épouse et son fils rebelle

- le meilleur ami de ce fils rebelle, qui rêve de quitter la Roumanie

L'action se déroule donc juste avant celle du récent Libertate. La manière dont la terrible police politique espionne, contrôle et brutalise la population est très bien mise en scène. On pense aussi à la Stasi et à ce qu'en montrait La Vie des autres.

Le fond est donc dur, mais aussi bourré d'humour, noir de préférence. Ainsi, l'ouvrier commence à perdre les pédales quand il découvre ce qu'a demandé son fils au Père Noël. Les agents de la Securitate ne savent pas comment faire pour effacer des écrans la principale intervenante de l'émission de propagande (déjà enregistrée pour Noël)... qui a fui le pays. L'équipe de télévision vit sous leur pression et déploie des trésors d'imagination. Le réalisateur lui-même se demande jusqu'où il doit aller pour prouver sa fidélité au régime... sans insulter l'avenir, les nouvelles du reste de la Roumanie tendant à montrer que le régime vacille...

C'est donc passionnant : on ne sait pas ce qu'il va arriver à chaque personnage ; on ne sait pas à l'avance qui va croiser qui et l'on est plongé dans la Roumanie des années 1980, où circulent de vieilles Renault, dont les fameuses R12, produites par une entreprise qui, par la suite, a pris le nom de Dacia.

Les 2h15 passent très facilement. Je recommande vivement.

20:59 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Les mercenaires de la victoire

La finale de la Ligue des champions, qui a opposé le Paris-Saint-Germain à l'Inter Milan est riche d'enseignements... non sportifs, au sens strict. Tout d'abord, c'est la deuxième fois qu'un club appartenant à un fonds d'investissement moyen-oriental remporte le trophée : le PSG appartient majoritairement au Qatar Sports Investments et le vainqueur de 2023, Manchester City, est la propriété des Émirats arabes unis.

Cet afflux d'argent moyen-oriental a permis de recruter de nombreux joueurs (présumés) de talent, aux salaires élevés. Ainsi, samedi soir, au coup d'envoi, le PSG alignait onze joueurs dont le total des salaires annuels atteint 111 millions d'euros (d'après les informations glanées sur footmercato), s'étalant de 4,5 millions (Pacho) à 18 millions (Dembélé), soit un écart de 1 à 4. En comparaison, le jeune Français Mayulu (19 ans), rentré en fin de partie, fait figure de prolétaire, avec "seulement" 720 000 euros (hors contrats publicitaires)... En face, l'Inter alignait une équipe ne pesant (d'après mes calculs) "que" 87 millions... petits joueurs ! Notez qu'au sein du Onze italien, les écarts sont plus grands (de l'ordre de 1 à 7), les salaires s'étalant de 2,5 à 16,7 millions d'euros. On semble moins généreux avec le "petit personnel" de l'autre côté des Alpes !

La composition de l'équipe de départ est tout aussi révélatrice. Concernant le PSG, la nationalité la plus répandue était... la portugaise, avec 3 joueurs, et 4 lusophones si l'on ajoute le Brésilien Marquinhos... qui a acquis aussi la nationalité française. Lui inclus, le total de joueurs français monte lui aussi à trois, avec Dembélé et Doué. (Les autres tricolores sont entrés bien plus tard en jeu, quand le match a été "plié".) Italie, Espagne, Maroc, Géorgie et Équateur complètent l'effectif, ce qui donne ceci :

Concernant l'Inter Milan, c'est presque aussi varié, avec 4 Italiens... et 2 Français (Pavard et Thuram, celui-ci né en Italie). Suisse, Arménie, Turquie, Pays-Bas et Argentine complètent les nationalités de départ. Parmi les joueurs entrés en cours de match se trouvent un Allemand, un Albanais, un Brésilien, un Polonais (né en Italie) et un Italien.

Qu'en conclure ? D'abord que les deux équipes finalistes ont massivement misé sur un effectif européen, où les "nationaux d'origine" (Français pour le PSG, Italiens pour l'Inter) sont minoritaires. Le deuxième enseignement est la quasi-absence des joueurs africains. Les dirigeants ont peut-être voulu éviter le risque d'absence, pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations ou aux qualifications de la Coupe du monde.

Je suis allé voir du côté des clubs demi-finalistes : aucun joueur africain ne figure dans l'effectif du FC Barcelone et un seul (un Ghanéen) chez Arsenal. Je suis donc remonté aux quart-de-finalistes. Aucun joueur africain ne figure dans l'effectif du Bayern et d'Aston Villa. Au Real Madrid évoluent deux Marocains, au Borussia Dortmund un Guinéen, un Algérien et un Marocain.

19:18 Publié dans Economie, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, paris, économie, foot, football, sport, sports

samedi, 31 mai 2025

The Phoenician Scheme

J'étais à la fois excité et anxieux avant d'aller voir ce film. Il y a deux ans, Wes Anderson m'avait déçu avec Asteroid City, mais les deux précédents (L'Ile aux chiens et The French Dispatch) m'avaient emballé.

Les deux premières scènes sont un régal. On y voit le premier accident d'avion (traité avec cet humour à froid qu'affectionne le réalisateur) et une salle de bains, filmée du dessus, comme une maquette, au ralenti, pendant que se déroule le générique. On y retrouve les effets géométriques caractéristiques du style d'Anderson... à ceci près que la symétrie apparente n'est jamais totale. Dans chaque plan, il y a quelque chose qui cloche, ou un détail comique, sur lequel le réalisateur attire plus ou moins l'attention.

Sur le fond, l'intrigue est relativement simple. Un richissime homme d'affaires, Korda (Benicio del Toro, excellent) aussi ingénieux que peu scrupuleux, s'est lancé dans le projet le plus ambitieux de sa carrière (une combinaison de projets, en fait). Il veut y associer la seule fille de ses dix enfants, Liesl, une apprentie religieuse (maquillée !) qu'il a quelque peu négligée, mais qui lui semble avoir l'étoffe pour prendre sa succession. C'est une certaine Mia Threapleton qui incarne (efficacement) la religieuse. En l'observant, je ne cessais de me demander où je pouvais avoir vu auparavant cette jeune actrice (dans Le Jeu de la reine ?), dont le visage me disait quelque chose... peut-être parce qu'elle ressemble un peu à sa talentueuse môman !

Korda embarque donc sa progéniture (qui a l'espoir de moraliser son empire économique) dans un incroyable périple. Ils vont à la rencontre des principaux associés de l'entrepreneur, avec lesquels il n'a pas été très franc du collier. Au cœur de l'histoire se trouve le devenir de cet empire, contre lequel agit, en sous-main, le gouvernement des États-Unis. En coulisse, un autre complot est à l’œuvre, visant à assassiner Korda.

Comme d'habitude chez Anderson, cette intrigue, pour intéressante qu'elle soit, est secondaire. C'est la construction des plans et la cocasserie de certains dialogues (vraiment bien écrits... privilégier la V.O.) qui méritent le détour. Je signale notamment les retrouvailles entre le père et la fille, pleines de sous-entendus. J'ai aussi beaucoup apprécié les interventions d'un groupe de guérilleros marxistes... qui se découvrent des points communs avec le tycoon.

Parmi les gags récurrents, il y a la remarque faite par chaque nouvel interlocuteur à Liels : « J'ai bien connu ta mère. » Le sous-entendu est clair, la défunte épouse de Korda étant connue pour avoir eu des amants (son époux la trompant lui-même allègrement). Du coup, l'incertitude plane sur la paternité biologique de Liesl. Son géniteur est-il Korda ? Son demi-frère ? Un ancien secrétaire particulier ? Quelqu'un d'autre ? La filiation est donc au cœur de l'histoire, le voyage d'affaires étant une manière pour le père et la fille d'apprendre à se connaître vraiment.

Au passage, on appréciera la galerie de personnages pittoresques qui nous sont proposés, incarnés par une pléiade d'invités... parmi lesquels j'ai eu du mal à reconnaître Benedict Cumberbatch !

Même si ce n'est pas le meilleur film de Wes Anderson, je l'ai trouvé plus accessible et plus intéressant qu'Asteroid City.

17:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

La Venue de l'avenir

Le dernier film de Cédric Klapisch commence (et se termine) au musée de l'Orangerie, mais dans des circonstances très différentes. La séquence inaugurale nous présente un shooting, au cours duquel on croise l'un des protagonistes de cette improbable histoire familiale, Seb le photographe, incarné par Abraham Wapler (qui a des airs de François Civil).

Cette séquence fait intervenir des personnages assez antipathiques, pour lesquels le musée semble avoir été privatisé. Leur suffisance transparaît dans la manière dont ils considèrent l’œuvre du peintre impressionniste, qui sert de "fond d'écran" aux évolutions du mannequin. De manière très gentille, Klapisch met en scène la superficialité de ce petit monde, ainsi que la fragilité de la relation qui lie le photographe au mannequin. Le projet du cinéaste est une sorte de retour aux sources, dans tous les sens du terme.

Ce retour s'effectue par l'entremise d'un héritage, celui d'une maison délabrée de la campagne normande, dont une notaire a fini par retrouver tous les ayants droit, au nombre de... quarante. Ils descendent des trois enfants de la personne qui l'habita jadis, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Quatre d'entre eux (dont le jeune photographe) sont désignés pour explorer la demeure, avant qu'elle ne soit vendue (avec le terrain) pour permettre l'agrandissement d'une zone commerciale.

Autant la découverte du passé des occupants de la maison est passionnante, autant l'intrigue contemporaine, très "politiquement correcte", est peu palpitante. Chacun des quatre héritiers est un cliché ambulant : le vieux prof de français qui corrige ses copies dans le train, la cadre commerciale scotchée à son ordinateur portable, le photographe de mode rivé à son smartphone et aux réseaux sociaux... le pire étant atteint avec l'apiculteur altermondialiste, incarné, ô surprise, par Vincent Macaigne (qui fait du Macaigne... une fois de plus).

Cette trame contemporaine alterne avec des plongées dans le Paris de 1895. Là, cela devient intéressant, puisqu'on se demande comment certains objets découverts dans la maison normande (des photographies, un tableau) ont pu arriver là, et dans quelles circonstances.

Au début, l'esthétique du Paris de la Belle époque est un peu agaçante, chaque personnage semblant sortir de chez la costumière, avec des habits impeccables, quelle que soit la catégorie de population. Cela s'arrange par la suite.

Je fais partie des spectateurs qui aiment les reconstitutions historiques. Je suis donc client de cette vision d'un Paris en bord de campagne, sans tags ni déchets divers jonchant les trottoirs (qui d'ailleurs, la plupart du temps, n'existaient pas). La plongée dans l'univers des peintres et des photographes mérite vraiment le détour, même si certains aspects sont un peu schématiques ou convenus. (Par exemple, la mère comme la fille, à vingt ans d'intervalle, ont le cœur qui balance entre un peintre et un photographe).

En 1895, la jeune Normande Adèle est partie à Paris à la recherche de ses parents, qu'elle n'a jamais connus. Sur cette quête familiale, Klapisch et son scénariste Santiago Amigorena greffent un roman d'apprentissage, une histoire d'amour et... une intrigue artistique.

Les deux trames (celle du XXIe siècle et celle du XIXe) s'intercalent assez élégamment... et finissent par se croiser, au cours d'une séquence au départ totalement improbable... mais qui tient la route. Je ne dirai pas dans quelles circonstances, mais les héritiers finissent par se retrouver immergés dans le Paris des années 1870. C'est franchement cocasse.

Je trouve d'ailleurs que, globalement, l'humour sauve le film (qui, sinon, serait très plan-plan, trop gentillet). Klapisch a régulièrement inséré de petites touches qui pointent les ridicules de ses personnages (sans les dénigrer) ou de certaines situations. Cela donne de la saveur à cette histoire rocambolesque, qui, à défaut d'emballer, se suit sans déplaisir.

PS

A celles et ceux que l'ennui gagnerait, durant la projection, je recommande un petit jeu, celui de l'identification de tous les invités prestigieux qui font une apparition dans le film.

Celles et ceux qui sont mieux introduits dans le petit monde du Septième Art hexagnal s'amuseront à reconnaître les "fils et fille de" dont la distribution est parsemée... Cela nous vaut d'ailleurs une scène (ratée) à double sens, celle du grand restaurant parisien, au cours de laquelle l'héroïne Adèle (interprétée par Suzanne Lindon, fille de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon) croise la route de Sarah Bernhardt, que la mère biologique de la comédienne vient d'incarner à l'écran.

Quelle belle et grande famille que celle du cinéma français !

10:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, peinture, arts

vendredi, 30 mai 2025

L'Ultime Braquage

Ce film danois, à la distribution internationale, évoque non pas un, ni deux, mais trois braquages, le troisième, « l'ultime », étant la conséquence des deux précédents.

Le film commence donc par l'attaque d'un fourgon blindé, filmée de l'intérieur, en plan-séquence. C'est brillant, de la montée de tension à l'éclatement de la violence, avec, en conclusion, une caméra qui s'arrête lorsqu'un véhicule quitte le cadre, ne restant dans le champ que ce qu'on aperçoit de l'autre côté du pare-brise et dans le rétroviseur extérieur droit. J'ai retrouvé le brio de la mise en scène de Shorta. Frederik Louis Hviid est décidément un réalisateur à suivre.

La deuxième partie du film consiste en la préparation du gros casse. On découvre la vie quotidienne d'un boxeur, jeune père de famille, qui peine à percer, tandis que revient dans la région celui que l'on surnomme "le Marocain" (Reda Kateb), un type pas franchement rassurant. D'autres individus vont se greffer au projet, notamment des jeunes issus de l'immigration. C'est donc une équipe multiculturelle et polyglotte que l'on voit se constituer. (Dans la version originale, on entend parler danois, suédois, anglais et arabe.)

La troisième partie montre le casse qui, évidemment, ne va pas se dérouler comme prévu. Les braqueurs, pour précautionneux qu'ils soient, n'ont pas la virtuosité de ceux qui sont à l’œuvre dans Ocean's eleven, mais ce ne sont pas des pieds nickelés pour autant. Juste des gars pas très bien partis dans la vie, qui succombent à l'envie de se faire rapidement un max de pognon.

J'ai bien aimé cet aspect bancal du braquage, qui semble correspondre à la réalité, puisqu'il s'agit d'une histoire vraie, qui date d'une vingtaine d'années. C'est mis en scène avec nervosité... et c'est palpitant jusqu'à la fin, qui réserve une ou deux surprises.

Cela ne va pas plus loin que cela, mais l'on passe un bon moment, si l'on aime ce genre de film.

23:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 29 mai 2025

Les grands-parents du Pape

Il y a trois semaines, je me suis un peu emballé concernant les origines du nouveau pape. Un mystère subsistait à propos de sa grand-mère paternelle, Suzanne Louise Marie, à laquelle plusieurs documents d'archives attribuaient le patronyme Fabre.

En réalité, comme le démontre un article de Geneanet, Fabre semble n'avoir été qu'un nom d'emprunt. La grand-mère paternelle du futur Léon XIV est née Fontaine, au Havre, comme le confirme son acte de naissance. Son père s'appelait donc Ernest Auguste Fontaine et sa mère Jeanne Eugénie... Prévost !

Or, ce nom est celui sous lequel fut enregistré Jean, son futur mari, aux États-Unis ! Il s'appelait en réalité Giovanni Riggitano, ce qui est plus conforme avec sa naissance en Italie, à Milan. (Mais le nom Prevosto était présent dans le nord de ce pays.) Une trace en est restée dans l'identité finalement adoptée par le grand-père paternel du Pape : John (Jean/Giovanni) R Prevost, le R n'étant pas l'initiale d'un deuxième prénom, mais celui de son nom de famille d'origine.

Pourquoi tant de mystères ? Parce que le grand-père du Pape avait... deux épouses ! Arrivé aux États-Unis en 1905, il a perdu sa première compagne, puis s'était marié avec une certaine Daisy Hughes, en 1914, mais il semble l'avoir rapidement trompée avec Suzanne, arrivée aux États-Unis en 1916. Un premier fils était né de cette liaison, Jean, en 1917, suivi de Louis (le père du Pape) en 1920.

Le grand-père ne semble pas avoir divorcé de Daisy, morte en 1939. A partir de 1940, sur les documents officiels, Jean/John et Suzanne se déclarent mari et femme... mais le coquin pourrait très bien avoir été bigame.

L'ascendance maternelle de Léon XIV réserve elle aussi quelques surprises, rapportées par TF1. Les parents de Mildred Martinez (génitrice de Robert/Léon) venaient de La Nouvelle Orléans. En remontant l'arbre généalogique, on trouve, outre la branche Martinez, la famille Baquié, dont l'origine serait... guadeloupéenne ! Si l'on ajoute à cela une arrière-grand-mère dénommée Eugénie Grambois, on peut conclure que, parmi les ancêtres du nouveau Pape, les Français figurent en bonne place.

16:17 Publié dans Histoire, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, politique internationale, église, religion, christianisme, catholicisme

dimanche, 25 mai 2025

La Chambre de Mariana

Mariana est une prostituée ukrainienne, à Czernowitz (Cernauti), en Bucovine, une région à l'histoire tourmentée et à la population particulièrement mélangée, ancienne province austro-hongroise, tiraillée ensuite entre la Roumanie et l'URSS. En 1943, elle est repassée sous domination roumano-allemande et l'extermination de son importante population juive est entamée depuis plus d'un an. Voilà pourquoi la mère du jeune Hugo décide de le confier à une personne de confiance... une prostituée ! (Bien plus tard, on finit par découvrir le lien entre les deux femmes.) Le gamin se retrouve dans un hôtel de passe, dissimulé la plupart du temps dans un cagibi. De là, il perçoit les sons du bordel et, par de petits trous, observe tantôt la rue, tantôt la chambre où Mariana reçoit ses clients.

L'idée de mettre (un peu) les spectateurs dans la peau de l'observateur confiné est très bonne, et bien mise en scène, par Emmanuel Finkiel, dont j'avais déjà apprécié Voyages et Je ne suis pas un salaud (en revanche, La Douleur...). Plusieurs types de scènes nous sont proposés : les souvenirs d'Hugo s'entremêlent de fantasmes (notamment celui de la présence de ses proches, disparus) et d'éléments de la réalité, qu'il a du mal à accepter.

Le film repose aussi beaucoup sur les (gracieuses) épaules de Mélanie Thierry, très convaincante en ukrainophone (mais je me demande ce qu'en pensent les locuteurs naturels de cette langue). Je trouve en revanche moins réussies les interactions avec le gamin (surtout dans la première partie).

L'intrigue nous propose un double basculement progressif, dans la relation Mariana-Hugo. Au début, celui-ci est perçu comme un enfant et la prostituée devient une sorte de mère de substitution. Le dernier tiers de l'histoire voit le garçon devenir adolescent (il est passé de 12 à 14 ans) et son regard changer sur sa protectrice, pour laquelle il ressent des sentiments nouveaux. Dans le même temps, l'ancien protégé devient le protecteur (parfois excessif) de la jeune femme. Son activité de prostituée lui a permis de survivre sous l'occupation roumano-allemande, mais le retour des troupes soviétiques (déjà présentes dans la région en 1940-1941, quand le pacte germano-soviétique s'appliquait) la met en position difficile.

J'ai trouvé l'histoire assez belle, forte, même si je n'ai pas trop aimé le dernier quart d'heure. Ce fut aussi un peu long (voire languissant) à mon goût. J'attendais peut-être un peu trop de ce film, qui bénéficie de critiques favorables et d'un bon bouche-à-oreille. J'ai été un peu déçu.

10:51 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 24 mai 2025

Libertate

C'était le mot d'ordre des Roumains qui, en décembre 1989, manifestaient contre la dictature communiste de Nicolae Ceausescu, qui s'est rapidement effondrée. Mais ce ne fut pas sans dégâts : environ 1 000 morts au total, dont une centaine dans la ville de province de Sibiu, située au centre du pays.

Plus de trente ans après les événements, beaucoup d'incertitudes subsistent quant à l'origine des premiers tirs... et des suivants, personne ne revendiquant la responsabilité de la centaine de victimes, sauf quand ce furent des agents du régime communiste lynchés par la foule, ou exécutés par des révolutionnaires autoproclamés.

La première partie, le plus souvent caméra à l'épaule, est donc obscure, brouillonne, même quand on connaît un peu l'histoire de cette époque. On perçoit bien la fébrilité des fonctionnaires du régime, divisés quant à l'utilisation des armes à feu... et qui attendent des ordres clairs pour se couvrir... ordres qui n'arrivent pas... ou qui sont contradictoires. De surcroît, les différentes forces armées du régime ne sont pas synchronisées, ni en phase quant à la gestion des manifestations. Ajoutez à cela quantité de fausses informations qui circulent, soit involontairement (en raison des délires d'une population habituée à croire au pire), soit volontairement, par des personnes qui cherchent soit à sauver leur peau, soit à tirer les marrons du feu... et vous obtenez une situation explosive. J'ai trouvé cette première partie intéressante sur le fond, mais pénible à suivre sur la forme.

Heureusement, la deuxième partie est plus emballante. Les soutiens présumés du régime, capturés par les "révolutionnaires" et l'armée (qui a lâché le régime... après avoir sans doute tiré sur la foule...), sont emprisonnés dans la piscine municipale vidée de son eau (celle que l'on voit au tout début, ainsi qu'à la fin). Ils croient leur dernière heure venue... mais leurs geôliers ne savent pas trop quoi en faire. La situation met plusieurs semaines à se décanter.

Le réalisateur Tudor Giurgiu met en scène un gigantesque panier de crabes, où se côtoient policiers "classiques", miliciens, gendarmes, membres (autant haïs que redoutés) de la Securitate (souvent comparée à la Stasi est-allemande, et qui semble tout aussi proche de la Gestapo de sinistre mémoire)... ainsi que des enquêteurs de la Brigade des affaires économiques ! Mais qui est qui ? Certains n'auraient-ils pas une double casquette ? Dans ce bassin asséché où s'entassent des dizaines d'hommes blessés, affamés et assoiffés, on ne peut pas faire confiance à grand monde... sans parler des troufions qui n'hésitent pas à pointer leur mitrailleuse du haut des plots de départ. Du coup, ce sont ces présumés agents du communisme (qualifiés de "terroristes") qui se mettent à leur tour à crier "Libertate" !

Cette deuxième partie est vraiment passionnante. Petit à petit, on comprend mieux les fonctions de chacun, même si plusieurs mystères persistent. La situation évolue quand il s'avère que les gradés de l'armée qui soutiennent le "nouveau" régime (réussissant par là à évacuer la question de leur action sous Ceausescu...) n'ont pas l'intention de faire exécuter leurs prisonniers... d'autant que, dans le lot, certains sont des manifestants anti-communistes, arrêtés et tabassés par erreur, parfois à l'initiative des habitants d'un quartier, complètement paranoïaques.

J'ai aussi trouvé intéressante la manière de traiter cet arrière-plan, qui fait écho à notre époque. Des personnes ordinaires propagent avec une extraordinaire conviction des informations bidons et la violence des anonymes se déchaîne la plupart du temps sans raison. C'est donc bien plus qu'une œuvre à caractère historique qui nous est proposée. C'est aussi une réflexion sur le temps présent, qui ne prête guère à réjouissance. Il y a une vingtaine d'années, 12h08 à l'est de Bucarest abordait la même période, mais avec plus d'humour.

17:11 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 23 mai 2025

Destination Finale - Bloodlines

Je suis un "vieux" spectateur (en salles) des premiers films de cette lucrative et pittoresque franchise, à la fois horrifique et comique. Elle était un peu tombée dans l'oubli, jusqu'à ce que des producteurs avides de pognon désireux de poursuivre l'aventure artistique ne décident de financer une nouvelle version, sans réel lien avec les films précédents.