samedi, 15 novembre 2025

La Femme la plus riche du monde

Cette femme est Marianne Farrère, héritière d'un empire (français) de la cosmétique, mariée à un ancien résistant/collabo et fille d'un homme au passé trouble, ami proche d'un président de la République de gauche. Les changements de noms ne tromperont pas grand monde : l'épatante Isabelle Huppert campe Liliane Bettencourt.

La comédienne, qui n'a plus rien à prouver, interprète une femme revenue de tout, qui n'a besoin de rien... mais qui a envie de vibrer, malgré son grand âge. L'argent ne permet pas tout, mais il va la rapprocher d'un escroc aventurier du monde des arts, Pierre-Alain Fantin (évidemment François-Marie Banier) homosexuel gouailleur et cultivé, formidablement incarné par Laurent Lafitte, servi par des dialogues d'une délicieuse infâme crudité.

La première heure montre l'intrusion du gigolo dans la famille de l'héroïne. C'est vraiment très bon, avec quelques personnages secondaires savoureux : le majordome (très bien joué par Raphaël Personnaz) et la fille de Liliane Marianne, interprétée par Marina Foïs. A celle-ci échoit le rôle ingrat, celui de la peine-à-jouir, de l'ex-petite fille modèle qui voudrait être prise au sérieux et qui voit clair dans le jeu de Fantin. (Cette Frédérique Spielman est un non moins évident décalque de Françoise Bettencourt-Meyers.)

Durant la deuxième heure, le rythme retombe un peu, peut-être parce que les tensions l'emportent sur les situations de comédie. Nous sommes alors en pleine affaire Bettencourt-Banier, où le judiciaire se mêle au commercial... et au politique. (J'ai rarement vu relevé le fait que les Bettencourt avaient acheté la connivence de certaines figures majeures de la droite française, de 1995 à 2007. J'aurais bien aimé que l'on nous parle davantage de ces -grosses- enveloppes de liquide...)

Cela reste néanmoins plaisant, ce qui me conduit à ma principale réserve : la mise en scène de personnages "améliorés" par rapport à leurs modèles. Ce n'est que tardivement que l'on nous montre la milliardaire victime de déficiences cognitives. Je pense que c'est lié à la volonté de présenter, dans un premier temps, une femme libre, consciente de ses actes et peu soucieuse du qu'en-dira-t-on. Dans la réalité, "mamie zinzin" a sans doute commencé à perdre le fil dès les années 1990. Quant à son "compagnon de folies", il nous est montré sous un jour un peu trop favorable, la faute aux dialogues (parfois brillants)... et au talent de Lafitte.

Cet aspect-là mis de côté, on ne peut que se réjouir de voir le cinéma français capable de produire une comédie de cette tenue, loin du tout-venant qui nous est proposé quasiment chaque semaine.

14:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Insaisissables 3

Il a fallu attendre presque dix ans après le deuxième volet pour voir sortir les nouvelles aventures des magiciens-cambrioleurs, adeptes de la communication de masse... et un peu justiciers sur les bords.

On a visiblement essayé de réunir le maximum de personnages présents dans les deux précédents films. Du coup, le trio de mecs, incarnés par Eisenberg, Harrelson et Franco, retrouve les deux acolytes féminins, interprétés par Isla Fisher et Lizzy Caplan. On leur a adjoint deux vieilles connaissances, une que l'on voit plutôt au début (Morgan Freeman, tout droit sorti de l'EHPAD), l'autre à la fin (Mark Ruffalo).

La nouveauté vient de l'introduction d'un trio de djeunses, présentés comme les émules des prestigieux anciens. La séquence introductive les montre dans leurs œuvres, l'illusion et les faux-semblants étant évidemment de mise.

C'est bien conçu, scénaristiquement et visuellement. Derrière la caméra se trouve Ruben Fleisher, auquel on doit, entre autres, Venom, Retour à Zombieland et Uncharted. On pourra regretter que la réalisation soit toujours aussi tape-à-l’œil mais, franchement, tout ce qui touche à l'illusion, à la tromperie est réussi. On est impressionné par les trucages et l'on se prend à essayer de deviner comment telle ou telle supercherie a été montée, même si, au bout du compte, la vraisemblance n'est pas toujours de mise.

La confrontation puis l'association des "anciens" et des "modernes" porte ses fruits. Au début, on sent poindre de petites rivalités entre les magiciens. L'écart de générations est perceptible, à tel point qu'on s'attend à ce que l'un des trois djeunses balance un « OK, boomeur » à l'un des anciens. (Ceci, dit, démographiquement parlant, si Harrelson et Ruffalo sont bien des enfants du baby boom, tel n'est pas le cas d'Eisenberg et de Franco.)

La diversité se retrouve aussi (hélas) au niveau de la qualité du jeu. Des trois petits nouveaux, Charlie (Justice Smith) est le plus convaincant, devant June (Ariana Greenblatt). Je suis moins emballé par Bosco (Dominic Sessa). Du côté des anciens, on sent que le poids des ans pèse désormais sur les épaules de Woody, même s'il apporte toujours le même entrain. Eisenberg/Atlas est trop verbeux et les deux acolytes féminins sont peu mis en valeur (le poids des ans se faisant là aussi sentir, en dépit des couches de maquillage et, peut-être, des retouches numériques).

La bonne surprise vient de la principale antagoniste, la sulfureuse Veronika Vandenberg, à la tête d'un conglomérat familial qui a fait fortune grâce aux mines de diamants sud-africaines. On a demandé à la délicieuse Rosamund Pike de prendre un accent un poil germanique, peut-être pour suggérer une origine néerlandaise ou afrikaner. Bien que son personnage ait été "chargé" (on lui colle du trafic de diamants, l'exploitation de la main-d’œuvre, des liens avec des milices interlopes... et de vieilles accointances nazies), je trouve que la comédienne s'en sort bien, parvenant même à ne pas sombrer dans le ridicule en portant un pantacourt avec des talons aiguilles...

Le scénario, fouillé, malin, nous emmène de New York à Abou Dabi, en passant par Anvers, l'Afrique du Sud et... le Roussillon (en réalité sans doute la Hongrie), où l'on découvre un étonnant château dédié à la magie. C'est aussi l'occasion (dans la version originale) d'entendre plusieurs personnages s'exprimer dans la langue de Sébastien Lecornu.

Au bout d'un moment, on se rend tout de même compte que cette histoire ressemble beaucoup à celle du premier opus. Une vengeance est à l’œuvre, mais il faut attendre la fin pour en comprendre tous les ressors.

Du coup, le film est moins original qu'il n'y paraît, mais il constitue un agréable divertissement.

09:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 11 novembre 2025

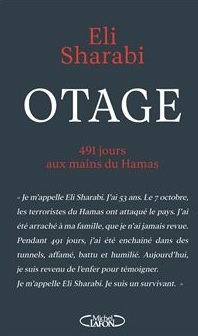

Otages du Hamas

Dans ce billet, il va être question du récit de l'Israélien Eli Sharabi, qui est resté presque un an et demi aux mains du Hamas. Fait prisonnier le 7 octobre 2023, il a fait partie des premiers otages libérés, au début de 2025.

En rédigeant son livre, il s'est évertué à éviter deux écueils : l'esprit revanchard et la tentation de l'empathie pour ses geôliers (le syndrome de Stockholm). Cela nous donne un récit passionnant, nourri de détails sur la vie quotidienne des prisonniers comme des gardiens.

Cela commence par le pogrom du 7 octobre, vu du kibboutz Be'eri, situé juste à l'est de la bande de Gaza.

A l'angoisse des habitants s'ajoute la stupéfaction de ne pas être secouru par l'armée israélienne, qui a été prise de court par une attaque méticuleusement préparée. Eli Sharabi n'a pas pu échapper à l'enlèvement parce que la pièce de sûreté dont sa maison était dotée avait pour seul objectif de protéger les occupants d'un bombardement du Hamas. La pièce ne pouvait donc pas être verrouillée de l'intérieur, afin de faciliter la tâche des secours, en cas d'effondrement de la maison.

Sharabi a été séparé de son épouse et de ses deux filles. Lui a été emmené comme otage. Les trois autres membres de la famille bénéficiant d'un passeport britannique, il a pensé qu'elles avaient été libérées.

Dans un premier temps, il a été emprisonné dans une maison gazaouie, pas au même étage que la famille. Le chef de celle-ci était sans doute membre du Hamas. Sharabi partage cette première phase de captivité avec Khun, un travailleur thaïlandais qui ne parle ni arabe, ni hébreu ni même anglais. Le quinquagénaire tente de l'aider à supporter les conditions de la détention... et à écarter les soupçons de ses geôliers, qui le prennent pour un militaire.

Ce n'est que dans la deuxième phase de captivité que les otages sont emmenés dans les tunnels. Il y en a eu trois au total, plus un aller-retour entre deux d'entre eux. Les bombardements de l'armée israélienne n'ont que peu perturbé cet aspect de la détention, les tunnels ayant été creusés profondément (plusieurs dizaines de mètres sous terre). Leurs entrées sont souvent masquées par des bâtiments : maison, école, déchetterie et même mosquée.

Sharabi (qui parle arabe) économise ses forces pour survivre et ne pas perdre la tête. Il en profite aussi pour observer ses geôliers, dont il nous offre des portraits nuancés, mais sans concession (surtout vu la manière dont ils traitent leurs prisonniers). C'est l'un des apports majeurs de ce livre, que de décrire le point de vue de l'autre bord, avec la diversité d'attitudes et de tempéraments.

Au sein du groupe d'otages formé dans le tunnel principal, Sharabi fait un peu office de patriarche. Les autres sont des hommes jeunes, capturés lors du festival techno Tribe of Nova (dont plus de 350 participants ont été massacrés). Certains d'entre eux vont assez rapidement quitter le premier tunnel. On ne découvre ce qu'ils sont devenus qu'à la fin.

A de rares moments, les otages ont été ramenés à la surface, principalement pour changer de tunnel. Ce fut l'occasion pour eux de constater qu'il y a avait une vie animée à Gaza... et de grands écarts de niveau de vie, de l'extrême pauvreté à une incontestable aisance.

C'est quand il s'est trouvé dans le troisième tunnel, après plus d'un an de captivité, que l'auteur a failli craquer. Les conditions d'hygiène sont déplorables, la nourriture très insuffisante (les geôliers ayant récupéré -pour eux uniquement- des rations de l'ONU). De surcroît, l'attitude des terroristes devient de plus en plus agressive, au fur et à mesure qu'il apparaît que le Hamas a été vaincu sur le terrain par l'armée israélienne. Les derniers jours sont particulièrement poignants.

Je recommande donc vivement ce livre, pour la hauteur du point de vue, mais aussi pour sa richesse en informations. On comprend aussi que, ces derniers mois, nombre de nos médias occidentaux ont peut-être un peu trop souvent relayé les éléments de langage du Hamas et de ses amis...

15:58 Publié dans Livre, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, livres, livre, proche orient, moyen orient, levant, méditerranée, politique internationale

lundi, 10 novembre 2025

T'as pas changé

Il y a un peu plus de trois ans, Jérôme Commandeur m'avait agréablement surpris avec Irréductible. Il revient aujourd'hui, devant et derrière la caméra, avec une intrigue à nouveau sociétale et une brochette d'acteurs connus.

Le jour des funérailles de l'un de leurs meilleurs amis, les trois héros se demandent ce que sont devenus leurs camarades de lycée, ceux de la classe de Terminale. Le début (qui est un retour en arrière) nous donne une petite idée de la manière dont chacun a "morflé", les trente ans passés depuis cette (plus ou moins) heureuse époque ayant laissé des traces.

Le trio d'enfoirés est incarné (à l'âge avancé) par François Damiens, Laurent Lafitte (qui a presque la même coupe de cheveux que dans La Femme la plus riche du monde, dont je vais bientôt causer) et Jérôme Commandeur lui-même, qui laisse volontiers le premier rang à ses acolytes... et, surtout, à Vanessa Paradis, l'ancienne première de la classe devenue médecin hospitalier. Dans le rôle de la belle énigmatique et dépressive, je la trouve très bonne et elle nous livre une jolie performance lors d'une séquence nocturne, son personnage s'étant fortement alcoolisé.

De leur côté, les messieurs ne sont pas gâtés. L'avocat fortuné s'aigrit, ne supportant pas de vieillir, l'ancien chanteur de charme est has been et le copain sympa, à l'avenir prometteur, est devenu un auto-entrepreneur précaire, qui se fait manger la laine sur le dos par son ex-femme et le nouveau petit ami de celle-ci.

La satire n'est pas mal troussée, surtout quand on découvre l'autre versant de l'histoire, à savoir le vécu des camarades de classe qui ne faisaient pas partie de cette petite bande d'influenceurs avant l'heure. Plusieurs des protagonistes demeurent assez antipathiques à mes yeux, même si le scénario s'oriente de manière (trop) visible vers une fin consensuelle, limite rédemptrice.

Ce serait même cucul-la-praline s'il n'y avait pas le resurgissement des mystères du passé, de l'incendie d'une maison bourgeoise aux conséquences du départ de certains de ces jeunes Rémois pour Paris.

Au final, c'est une petite comédie, pas indigne, mais que j'ai trouvée moins réussie que le précédent film de Commandeur.

21:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 09 novembre 2025

Yoroï

En japonais, ce terme désigne une armure. Il s'agit de celle (magique) qui va se fixer sur le corps du rappeur Orelsan, en villégiature avec sa compagne (enceinte) au pays du soleil levant. A la fois producteur, acteur et coauteur de ce qui ressemble à une auto-fiction, Orelsan mêle traditions japonaises et éléments personnels pour s'interroger sur le sens de la vie, le monde dans lequel il vit... et peut-être aussi pour, au passage, régler quelques comptes.

Le début n'est pas très emballant. Pensez donc : Orelsan incarne un artiste à succès, beau gosse, tourmenté et un peu crétin. On se demande s'il s'agit d'un rôle de composition... Ce n'est que bien plus tard, quand surgit un double maléfique du héros, qu'on découvre qu'il est capable d'interpréter autre chose. En attendant ce moment de révélation, il faut se fader de nombreuses scènes de couple, la plupart mal jouées. Pourtant, Clara Choï fait le job en compagne "moderne", féministe, adepte des arts martiaux. Mais son abdomen à géométrie variable (plus ou moins gros selon le type de scène) nuit à la vraisemblance du personnage.

Qu'est-ce qui sauve le film ? D'abord, l'autodérision, Orelsan n'hésitant pas à présenter son alter ego comme un type un peu lâche, pas très futé. L'autre qualité de ce long-métrage est le soin apporté aux scènes de baston, à commencer par les entraînements infligés au héros par sa compagne. La suite est encore mieux, quand débarquent les redoutables yōkai, ces esprits plus ou moins malfaisants, issus de la mythologie japonaise ou bien projections de l'esprit d'Orelsan. Petit à petit, lui et sa compagne apprennent à les combattre... mais un coup de théâtre va relancer l'intrigue.

Dans cette dernière partie (en compagnie de la version négative du héros), la situation est toujours aussi fantasque mais, cette fois-ci, on est de retour en France. Les intentions des scénaristes sont plus apparentes : sur le point de devenir père, Orelsan se pose beaucoup de questions sur sa vie, son métier, ses amis, la renommée. Cela se conclut hélas sur une morale convenue (la génération actuelle semblant redécouvrir l'eau chaude en terme de relations humaines). Par dessus le marché, il faut supporter quelques titres de rap. Là, j'ai failli craquer (contrairement à la masse de djeunses qui peuplait la salle).

C'est dommage, parce que, sur le plan visuel, le film est plutôt bien fait et que son histoire, un peu bancale, est assaisonnée d'humour.

10:24 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 08 novembre 2025

Predator : Badlands

Depuis qu'elle racheté la Twentieth Century Fox, la firme aux grandes oreilles a décidé d'en relancer certaines franchises, jugées potentiellement très lucratives. Tel est le cas de Predator, dont les nouvelles aventures n'ont pourtant eu droit, dans un premier temps, qu'à une sortie sur plate-forme.

Cette fois-ci, c'est sur grand écran qu'on peut profiter de la traque menée par les plus redoutables chasseurs que l'univers ait connus. Au tout début, ce sont deux frères qui s'affrontent, avant qu'on ne découvre... leur papounet. (A la toute fin de l'histoire, il est question d'un quatrième membre de la famille, dont le surgissement annonce sans doute une suite.) Dans la famille Predator, le géniteur est le mâle dominant, le plus impitoyable, le plus brutal... et il veut que ses fils soient comme lui, ne supportant pas la moins faiblesse.

Cette histoire-ci introduit donc plusieurs nouveautés. Outre un esprit de clan très particulier, on découvre que les tueurs ont un langage (présenté sous-titré). Mais, surtout, l'intrigue place au premier plan un quasi-loser, le frère cadet, un peu moins redoutable, un peu moins cruel que les autres membres de la famille... mais aussi sanguinaire sur le fond. Cela suffit toutefois pour qu'il soit considéré comme une lavette !

Dans des conditions que je ne révèlerai pas, Dek (parce qu'en plus, le Predator a un nom) échappe à la mort et quitte sa planète d'origine. Son objectif est de réaliser un exploit, une chasse d'exception qui lui permettra (rayer la mention inutile) : d'être autorisé à revenir sur sa planète / de retrouver sa place dans le clan / de prouver que c'est lui qu' a la plus grosse.

Plus classiquement, la suite propose une sorte de roman de formation. Dek est confronté à un choix. Soit il suit la tradition fixée par son clan, soit il trace sa propre route. La planète à l'environnement apocalyptique sur laquelle il atterrit va le pousser à faire ce choix. Sur celle-ci, on peut être à la fois la proie et le chasseur, tant le nombre de prédateurs potentiels est élevé. On ne sait jamais où va se nicher le danger, comme va rapidement le découvrir Dek, dans une séquence à la fois brillante et (un poil) humoristique. C'est aussi la marque de ce long-métrage, qui perpétue (efficacement) la tradition de l'action ultra-violente mâtinée d'effets spéciaux (brillants... merci Lucasfilm). Fort heureusement, la demi-douzaine de scénaristes a pensé à assaisonner le tout de scènes cocasses, où est à l’œuvre un comique de situation. J'ajoute que les dialogues sont parfois savoureux (quand ils ne sont pas sentencieux), à double sens, jouant sur le contraste entre le narcissisme du tueur orgueilleux et l'empathie d'un demi-humanoïde, Thia, qui a la plastique avantageuse d'Elle Fanning. Dans un rôle double, la comédienne (vue notamment dans Les Proies, Mary Shelley et Un parfait inconnu) confirme qu'elle n'est pas qu'une ravissante poupée.

Dans un premier temps, Thia occupe la place du comparse bavard, à la fois acolyte du "héros" mais aussi un peu boulet sur les bords. On pense, par exemple, au duo formé par Shrek et son âne. Ce duo va rapidement devenir un trio, avec l'ajout d'une sorte de singe carapaçonné (qui réserve quelques surprises). Ce personnage-là joue à la fois le rôle d'animal de compagnie et de substitut d'enfant. En effet, au contact de Thia, Dek petit à petit s'humanise, à tel point qu'on finit par penser être face à une sorte de famille recomposée, avec le papa bourrin, la maman savante et le bambin facétieux. (Back to the basics, comme on dirait, chez Disney.)

J'ai été emporté par ces aventures. C'est feuilletonnesque à souhait, visuellement impressionnant et marqué par un humour souvent savoureux (un peu macabre il est vrai, mais c'est tout à fait à mon goût). J'ai particulièrement aimé la séquence durant laquelle la partie basse du corps de Thia se met à évoluer en totale autonomie, à l'intérieur d'un camp retranché... Il vaut mieux ne pas se trouver sur son chemin ! (Cela m'a rappelé l'évasion de Harley Quinn dans The Suicide Squad.)

Sur le fond, l'intrigue n'est pas complètement idiote. Les scénaristes veulent nous montrer que les grosses bêtes ne sont pas les prédateurs les plus à craindre. Plus redoutable encore est la Weyland Corporation, un évident clin d’œil à la saga Alien (que complète le personnage de Thia, qui n'est pas sans rappeler Call, interprété par Winona Ryder dans Alien, la résurrection). Les humains se trouvant à la tête de la multinationale de biotechnologies pourraient donc être les prédateurs ultimes... à ceci prêt qu'il semble désormais qu'une intelligence artificielle ait pris le contrôle de l'entreprise, dirigeant une armée d'humanoïdes.

Vivement la suite !

09:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 05 novembre 2025

Nouvelle Vague

Richard Linklater (dont j'avais apprécié Boyhood) s'est lancé dans une périlleuse entreprise : rendre hommage à la célèbre secte école intellectuelle du cinéma, en reconstituant le tournage d'un de ses films emblématiques, A bout de souffle.

Il y a donc un aspect documentaire dans cette œuvre, du recours au noir et blanc (très beau) aux décors, costumes... en passant par le choix des acteurs principaux. C'est l'un des atouts du film : présenter des comédiens qui, outre le fait qu'ils ressemblent à leur modèle, adoptent la gestuelle voire le phrasé des originaux. C'est mieux que du mime, parce que ce ne sont pas de simples sosies. Il y a un vrai travail d'acteur pour ressusciter l'ambiance et les personnalités.

C'est là que le projet de Linklater atteint sa limite : pour rendre compte de ce que fut le tournage, il s'éloigne des préceptes des fondateurs de la Nouvelle Vague. Son film est très écrit, soigneusement préparé en amont et je pense que le tournage a suivi des règles plus rigoureuses que celles qui furent appliquées en 1959...

... et c'est tant mieux pour les spectateurs. Au début, j'ai eu un peu peur, parce que le film semblait prendre la forme d'un hommage aussi bien sur la forme que sur le fond, en choisissant la (supposée) spontanéité plutôt que le réalisme, avec, par dessus le marché, des dialogues farcis de citations.

Fort heureusement, la mayonnaise prend. Les interprètes sont vraiment bons et la mise en scène assez élaborée, avec plusieurs plans de toute beauté (notamment lors des scènes de tournage). C'est de surcroît assez souvent drôle, les comédiens et certains membres de la petite équipe technique ne témoignant pas toujours un grand respect au réalisateur, qui, à cette époque, n'était pas encore devenu une icône intouchable de la gauche intellichiante.

Du coup, j'ai passé un bon moment cinéphilique et j'ai eu envie de revoir A bout de souffle.

22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 30 octobre 2025

Arco

Cela ressemble (visuellement) à du Miyazaki, cela a un goût (l'atmosphère) d'un Miyazaki, mais cela n'est pas un film d'Hayao Miyazaki, puisqu'il a été réalisé par le (jeune) Français Ugo Bienvenu.

Le début est vraiment troublant, tant on a l'impression de se trouver dans une œuvre du maître japonais... ou d'un de ses élèves. L'animation a cette fluidité un peu surannée qui fait le charme de ce genre de production, qu'on ne risque pas de confondre avec le tout-venant de l'animation nippone ou anglo-saxonne.

Dans un premier temps, l'intrigue nous présente deux groupes de Terriens, séparés, chacun ignorant l'existence de l'autre. Sur de grandes plateformes situées dans les nuages vivent de petits groupes familiaux, dotés d'une technologie très avancée, le sol étant en grande partie recouvert par les mers et océans... quand il n'est pas peuplé de dinosaures ! Le second groupe vit ailleurs, au sol, dans une région touchée à la fois par des tempêtes et de gigantesques incendies. Cette population, plus nombreuse, est elle aussi technologiquement avancée, puisque les robots font partie de son quotidien, jouant le rôle de domestiques, policiers, éboueurs... Chaque quartier est aussi protégé, quand cela devient nécessaire, par un gigantesque dôme.

Les deux mondes vont entrer en contact par l'intermédiaire d'Arco, un préadolescent un peu capricieux, qui fait une grosse bêtise, et va être recueilli par Iris. Leur histoire d'amour/amitié constitue l'un des moteurs de l'intrigue. Sur ce plan, je n'ai pas été très convaincu, le scénario ayant aussi tendance à recourir à quelques grosses ficelles : les bêtises faites par certains personnages immatures. Par rapport à son modèle japonais, il manque aussi les références animistes et la présence de petits êtres surnaturels, typiques de la culture d'Asie orientale.

On n'en découvre pas moins avec plaisir les rôles secondaires (incarnés parfois par des voix connues), en particulier le robot domestique Mikki et les trois jeunes adultes un peu crétins (et traqueurs d'OVNI).

De plus, la nature comme les animaux sont représentés avec soin. Il y a clairement un soubassement écologiste à cette histoire, celle d'une Terre futuriste où le progrès technologique côtoie les conséquences du dérèglement climatique, la population de la planète semblant avoir fortement diminué.

Même si ce n'est pas parfait, même si le film a été quelque peu survendu par les critiques professionnels, je recommande cette animation techniquement de (très) bon niveau.

09:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 29 octobre 2025

Le Million

C'était la dernière séance... Un soir, après le travail, en quête de comédie facile, je me suis laissé tenter. A l'affiche se trouve un duo associant l'Ancien (Christian Clavier) et le Moderne (Rayane Bensetti), sous la houlette de Grégoire Vigneron, à la base plutôt un scénariste, notamment du Retour du héros.

La bonne surprise est que, comme cette comédie est très écrite, les deux acteurs vedettes ne sont pas en roue libre, je dirais même qu'ils sont un peu corsetés. Du coup, Bensetti a dû se couler dans le rôle d'un jeune ambitieux à qui (presque) tout réussit, avant que l'édifice patiemment construit ne menace de s'effondrer. De son côté, Clavier sort des rôles de grand bourgeois (de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? à Jamais sans mon psy, en passant par Cocorico) pour interpréter un travailleur indépendant, un serrurier un peu magouilleur, qui tient un discours plutôt de droite (ce qui fait que l'acteur ne sort pas totalement de sa zone de confort...).

La confrontation des deux (qui débute par une rencontre que je n'ai pas vu venir) fonctionne, avec une accumulation d'emmerdes, qui tombe aussi bien sur l'un que sur l'autre. Les deux gugusses finissent par comprendre qu'ils doivent coopérer pour s'extirper du guêpier dans lequel ils se sont fourrés. Si l'accumulation des guignes devient invraisemblable à la longue, voir ces deux types pleins de défauts s'agiter éperdument ne manque pas de saveur.

Le problème vient des personnages féminins. Les trois principaux sont des femmes de caractère. Je passe vite sur celui de la mère du serrurier, un clone de Clavier, qui a fait couler beaucoup d'encre (numérique). Ce n'est pas si mal fait que cela, je trouve. En revanche, les deux autres sont assez gratinés. Il s'agit de la petite amie de Stan (Bensetti) et de son ex-femme. J'ai trouvé les deux caricaturales. Ceci dit, les comédiennes se démènent comme elles peuvent pour donner de la chair à leur personnage, Claire Chust incarnant de surcroît la femme vertueuse, engagée (de gauche), qui essaie de faire appel à la conscience civique de son petit ami, qui ne pense qu'à sa pomme. (Comme c'est une comédie familiale, vous vous doutez bien qu'elle ne va pas complètement échouer...)

Sur le fond, le propos est un peu puant. D'un côté sont dénoncées les manœuvres d'un grand groupe de BTP, qui corrompt pour obtenir certains marchés. De l'autre, les magouilles du cadre dynamique et du serrurier (totalement illégales) sont presque portées au pinacle... alors que l'artisan se vante plus ou moins de gruger la Sécu et le fisc. Tentant de ménager la chèvre et le chou, le film se révèle être une comédie populiste, très dans l'air du temps. Mais, comme c'est bien fichu (avec notamment une séquence hilarante chez l'ex de Stan, en compagnie de son fils et de celui qui est surnommé « le gros »), on passe un bon moment.

18:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 26 octobre 2025

Marche ou crève

Stephen King est à la mode, outre-Atlantique. Cette année 2025 aura vu les adaptations d'au moins trois de ses œuvres sortir sur nos écrans, puisque ce film-ci succède à The Monkey et à Life of Chuck.

Dans un futur proche dystopique, de jeunes hommes participent à un concours sordide : une marche de la mort, dont l'unique vainqueur empoche une grosse somme et a droit à la réalisation de son vœu le plus cher. Ceux qui abandonnent en cours de route, ou qui ne respectent pas le rythme imposé, sont exécutés. La compétition a lieu sous la surveillance d'une escouade militaire et elle est suivie par les médias, lorsque les candidats traversent une ville.

Voici donc une histoire de couilles, cinquante paires pour être précis, puisque chaque État des États-Unis est représenté par un candidat. A ces cent boules il faut ajouter celles des soldats qui encadrent la compétition, ravitaillent les concurrents... et procèdent aux exécutions.

La présence féminine est donc rare en ce film. Celle que l'on voit le plus est la mère du héros (Ray Garraty), caricaturée en chialeuse. On croise aussi quelques jeunes femmes sur les bords de la route, de manière fugace.

On est donc globalement entre mecs... mais ceux-ci n'ont pas grand chose à dire. Bien entendu, on attend les moments de tension, ceux au cours desquels les candidats qui ont reçus leurs trois avertissements vont se faire dézinguer, mais on finit par s'en lasser. Quant à l'espèce de camaraderie qui naît entre certains concurrents, elle m'est apparue un peu artificielle, connaissant l'enjeu et les règles. Mais, aux States, il est possible qu'on ait apprécié cette ambiance de Bros, qui est très tendance.

Enfin, au niveau du suspens, l'intrigue ne réserve guère de surprises. Ce n'est pas pour me vanter, mais, dès le début, j'avais misé sur les bons chevaux : j'avais parié sur l'identité des deux derniers... et je ne me suis pas trompé. Il faut dire que la manière dont les candidats sont filmés, alliée à une bonne dose de "politiquement correct", nous balise le chemin.

Je me suis ensuite tourné vers le roman de King (un de ses premiers, publié sous le nom de Richard Bachman), que je n'avais jamais lu.

Sans surprise, l'intrigue du bouquin est plus fouillée que celle du film. Davantage de personnages sont développés... et les concurrents sont au nombre de 100, au départ (deux par État), auxquels il faut ajouter autant de potentiels remplaçants. L'un des protagonistes est d'ailleurs un de ces remplaçants, qui a "bénéficié" des désistements de dernière minute de quelques sélectionnés pour accéder à la compétition.

Le livre m'a semblé plus cru que le film. Datant de la fin des années 1970, il n'est pas affadi par les idées à la mode de notre époque, ni par la volonté de plaire à tout le monde (ce qui caractérise le film, qui a tendance à ménager la chèvre et le chou). Donc, dans le livre, la bande de mecs âgés grosso modo de 16 à 25 ans parle de filles et de cul, ce qui ne ressort que de manière très aseptisée dans le film. Dans les tensions entre candidats (et dans les pensées de l'un d'entre eux), on note aussi une part d'homophobie, tandis qu'une certaine attirance sentimentale naît entre deux d'entre eux (ce que le film ne traduit qu'à la toute fin, de manière un peu abrupte). Enfin, le passé des candidats est plus développé dans le roman.

Bref, j'ai trouvé celui-ci plus intéressant que le film... mais aussi plus long. Mais cette intrigue ne m'a pas particulièrement passionné, parce que je trouve ce jeu de la mort à la base complètement débile. Les participants n'ont pas agi sur un coup de tête. Ils ont été sélectionnés, ils se sont entraînés, ils ont eu l'occasion de se rétracter... Leur désir de participer, malgré tout, révèle soit un profond désespoir, soit une authentique connerie.

09:21 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, roman, littérature, livres, livre, romans

samedi, 25 octobre 2025

Hopper et le secret de la marmotte

A l'occasion de ce deuxième long-métrage d'animation, je découvre l'univers mi-féérique mi-déjanté de Hopper, un "poulapin" (lapin-poule) qui fut adopté jadis par un lion-lapin. Ses deux meilleurs amis sont une tortue érudite et trouillarde et... une mouffette (ou un putois), dont l'action, dans la bande-annonce, m'a donné furieusement envie de tenter l'expérience...

On tombe assez vite sur cet épisode "olfactif", à l'intérieur de la séquence initiale, qui fait clairement référence aux films de type Indiana Jones, Allan Quatermain ou A la poursuite du diamant vert. La suite de l'intrigue aura aussi un petit air de déjà-vu pour les fans des Mystérieuses Cités d'or.

Le scénario à rebondissements n'est pas le seul atout de ce film. L'animation y est soignée, notamment pour les animaux à poil, comme la moufette, le lion-lapin, le héros Hopper et les lapins-oiseaux que l'on croise plus tard dans l'histoire.

On nous propose aussi une belle galerie de personnages secondaires, comme la chatte voleuse, adepte du kung-fu (avec un joli combat de meufs à la clé, contre la mouffette), ses acolytes caméléons (particulièrement crétins... mais parfois très utiles), une marmotte érudite (très souple au niveau du cou)... et une armée de petits cochons-cubes, dont l'un des membres va connaître un destin particulier.

Au-delà des péripéties, il est question d'amitié, de relations frère-sœur, d'ouverture à autrui... et de mensonges en famille. De belles valeurs sont mises à l'honneur, même si je trouve les scénaristes très optimistes sur la nature humaine (les animaux n'étant qu'un substitut commode, bien entendu). Quoi qu'il en soit, l'humour est grand public. On passe un bon moment.

21:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 23 octobre 2025

Le retour d'Astrid et Raphaëlle

Ce vendredi, environ un an après la diffusion de la cinquième saison, France 2 nous propose le début de la sixième, à travers la première partie d'un épisode double, intitulée « La mort de Raphaëlle ». Comme l'intrigue est la suite immédiate du dernier épisode de la saison 5 (« Un mariage et quatre enterrements »), je conseille de d'abord revoir celui-ci, qui est lui aussi disponible en ligne.

Cette sixième saison démarre de manière originale, les policiers déplaçant leur bureau d'enquête... dans une chambre d'hôpital. J'ajoute que la fin de l'épisode contient un retournement scénaristique assez savoureux.

Ce n'est que la semaine prochaine que sera diffusé le dénouement, avec la seconde partie, intitulée « Le pensionnat ». Je note que cette entame de saison est placée sous le signe du paranormal, les scénaristes s'évertuant à ménager toutes les opinions...

L'épisode 3 (« Le bol maudit ») est pour moi un ton au-dessous. Je dirais que son intrigue est marquée par ce qu'on appelle parfois la "repentance coloniale". Le scénario est un peu pataud, les bonnes intentions étant comme surlignées au marqueur.

J'ai trouvé le quatrième épisode (« La Théorie du tout ») mieux écrit, même s'il y a quelques faiblesses. L'insertion des mathématiques dans l'intrigue nous sort de l'ordinaire... et fait intervenir le fiancé japonais d'Astrid, autour duquel est bâti un fil narratif secondaire. (La présence récurrente de ce personnage est peut-être liée au grand succès que rencontre la série au pays du soleil levant.)

Je me suis pour l'instant arrêté au cinquième épisode (sur huit), intitulé « Coup(s) de théâtre ». Il s'inspire clairement de l'affaire Jubillar, pour ensuite prendre un autre chemin. Il nous replonge aussi dans la période du covid-19. Je l'ai trouvé particulièrement réussi notamment en raison de l'insertion de scènes de procès, Astrid (désormais lieutenante) étant amenée à témoigner.

Comme je n'ai pas encore vu les trois derniers épisodes de la saison, je ne sais pas comment les scénaristes ont choisi de la conclure. Mais on sait déjà qu'il va y avoir du changement au niveau du poste du commissaire, ainsi que dans la vie privée d'Astrid. Dans le rôle de celle-ci, Sara Mortensen est toujours aussi impressionnante.

Je ne peux pas achever ce billet sans mentionner une autre personne de talent, qui contribue grandement au succès (mérité) de cette série : Erwann Kermovant. Ses compositions, souvent légères, voire primesautières, renforcent l'habillage de douce étrangeté qui colle si bien à l'intrigue des épisodes.

23:59 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, télé, médias, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

Marcel et Monsieur Pagnol

De Marcel Pagnol, j'ai gardé en mémoire quelques lectures d'adolescence (notamment Le Château de ma mère) et des films très "couleur locale", truculents. Mais, si je me suis tourné vers ce long-métrage d'animation, c'est parce qu'il a été tourné par Sylvain Chomet, auquel on doit, entre autres, Les Triplettes de Belleville et L'Illusionniste.

Visuellement, on retrouve la patte du cinéaste. C'est soigné, dans un style qui mélange le réalisme et les envolées poétiques, la description des étapes de la vie de Pagnol cohabitant avec des moments plus surréalistes... à commencer par le dialogue entretenu entre l'artiste âgé et la version "gamin" de lui-même.

Je ne suis pas spécialiste de la vie de Pagnol. J'ai donc appris des trucs. L'homme a connu des moments de bonheur et d'autres de grande tristesse. Il a dû encaisser, jeune, le décès de sa mère adorée, puis celui de l'un de ses frères, enfin, plus tard, celui de sa fille. Tout cela est amené avec délicatesse et la présence de fantômes comme les retours en arrière gomment un peu l'aspect macabre.

Au niveau de la carrière, on suit d'abord l'apprenti-écrivain (fils d'un instituteur très IIIe République), poète puis auteur de théâtre. On découvre l'ambiance dans ce milieu, durant l'Entre-deux-guerres, juste avant que le cinéma parlant ne vienne concurrencer l'art dominant. Pagnol s'y est lancé avec enthousiasme, allant jusqu'à créer ses propres studios (en Provence), dont le fonctionnement est devenu compliqué pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce biopic illustré est donc aussi un pan d'histoire politico-culturelle française, ressuscitant par exemple la figure de Raimu (Fernandel étant moins présent). On y croise aussi des comédiennes à fort tempérament, des investisseurs à moitié magouilleurs... et des gens ordinaires, pris dans la vie comme elle va. L'ambiance est en général douce, avec de la malice, beaucoup de petits traits d'humour. On n'éclate pas de rire, mais l'on a souvent le sourire aux lèvres.

Je recommande vivement.

18:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 22 octobre 2025

L'Homme qui rétrécit

Jan Kounen nous livre sa lecture du roman de Richard Matheson, avec Jean Dujardin en vedette (et coproducteur), accompagné de Marie-Josée Croze, d'une gamine éveillée, d'un chat (Toufou), d'un poisson-rouge, mais aussi d'une araignée, de fourmis, d'un moustique...

On peut analyser ce film de deux manières. La première considère une œuvre fantastique, au cours de laquelle le héros, confronté à un phénomène extraordinaire, est conduit à revoir ses priorités. Initialement plutôt matérialiste, il va, de gré mais surtout de force, se reconnecter à la nature et trouver un nouveau sens à sa vie, prenant conscience de sa place minuscule dans le cosmos. Les effets spéciaux sont réussis, la montée en tension un peu lente à mon goût, mais, une fois qu'on y est, c'est assez prenant. Si l'on reste à ce niveau, on est face à un honnête film de genre, un peu dans l'air du temps, mais rien de bien enthousiasmant.

Sauf que... il m'est rapidement paru évident que l'intrigue était métaphorique. Cet homme qui rétrécit est un homme qu'on dé(cons)truit. Avec cette optique en tête, on comprend mieux la présence des diverses scènes d'exposition. Au début de l'histoire, Paul (Jean Dujardin, impeccable) incarne l'homme blanc hétérosexuel dominant. On nous le montre successivement chef d'entreprise plein d'allant, sportif de bon niveau, époux prenant l'initiative dans le couple (la scène de sexe ayant pour but de suggérer sa puissance), père demi-dieu aux yeux de sa fille adorée, maître dominateur du chat et prédateur magnanime avec l'araignée.

Sa progressive réduction de taille correspond à sa perte de puissance, d'abord physique : il est de moins en moins grand et costaud. Il ne peut bientôt plus assumer sa fonction de chef d'entreprise. A la maison, c'est désormais son épouse qui mène la danse, quitte à prendre des décisions qui lui déplaisent. Concernant la fille, il y a une inversion des rôles dans le "jeu du monstre". Le chat, de compagnon docile, devient prédateur, tout comme bien sûr l'araignée (avec sans doute une référence à Harry Potter).

Si l'on tire le fil du raisonnement jusqu'au bout, on arrive à la conclusion que, pour le réalisateur, le bain sociétal dans lequel l'homme contemporain est plongé lui coupe peu à peu les ailes, finissant par le réduire à l'état d'homme préhistorique : Paul/Dujardin se retrouve vêtu d'une tunique approximative (évoquant une peau de bête), part à la chasse, utilise des outils rudimentaires, qu'il a bricolés. A ce moment de l'histoire, plusieurs interprétations sont possibles. Veut-on nous dire qu'à force de déconstruire les mâles, on suscite, en retour de bâton, la réapparition des modèles virilistes ? Ou bien Kounen se contente-t-il de suggérer que l'homme blanc traditionnel est voué à l'extinction ? Le mystère demeure, en partie en raison d'une conclusion elliptique.

Du coup, j'ai trouvé ce film moins anodin qu'il n'y paraît... et j'ai l'impression que beaucoup de spectateurs sont passés à côté du sous-texte.

21:31 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mardi, 21 octobre 2025

Tron : Ares

Il y a un peu plus de quatorze ans, la sortie du deuxième volet (près de trente ans après le premier) des aventures virtuelles en milieu ludique m'avait laissé sur ma fin. C'est donc plutôt à reculons que je suis allé voir cette nouvelle version, qui n'est pas vraiment une suite, même si plusieurs clins d’œil renvoient aux épisodes précédents.

Eh bien... j'ai été scotché. Le début utilise un procédé qui a fait ses preuves, notamment dans la saga Star Wars : montrer, en alternance, trois trames narratives qui vont finir par se rejoindre. Durant ce début, on a droit aux recherches menées par une entrepreneuse en zone polaire, au lancement d'un nouveau jeu lors d'une convention numérique, aux Etats-Unis... et à l'action de programmes informatiques, dans la Grille / la Matrice / le cloud / ton cul. (Rayer les mentions inutiles.)

C'est bien joué, bien monté (non, je ne parle pas de l'entrejambe du principal personnage masculin), dans des décors parfois époustouflants. Si vous voulez voir ce qu'une masse de pognon investie dans le numérique peut donner de réussi à l'écran, alors allez voir ce film.

La suite nous replonge dans l'univers virtuel, où se trouve piégée une humaine (référence évidente aux anciens films). C'est plus convenu, mais toujours superbe à voir, sur très grand écran.

La troisième partie nous fait faire le chemin inverse : les personnages virtuels débarquent de plus en plus dans le monde réel, pour y jouer un rôle déterminant. C'est (enfin !) émaillé d'humour, le duo formé par Jared Leto et Greta Lee fonctionnant à merveille. Les effets spéciaux sont à tomber, associant jeux lumineux et poursuites en milieu urbain. Il sont bien accompagnés par la musique, un mélange de sonorités contemporaines et de tubes des années 1980.

Aux nostalgiques, je signale que, dans la dernière partie, on nous propose une séquence vintage, dans l'ancien jeu... Je n'en dis pas plus !

Sur le fond, ce n'est pas idiot du tout. Les personnages issus du monde numérique sont censés n'être que des programmes incarnés, exécutant les tâches qui leur sont données. Mais voilà que l'un des programmes se met à avoir des... sentiments (contrairement d'ailleurs à certains humains qu'il côtoie). Cela donne une épaisseur supplémentaire à l'histoire (qui n'est pas sans rappeler Blade Runner). Cerise sur le gâteau : les programmes sont imparfaits, dotés d'une vie matérielle transitoire. C'est un autre enjeu du film, qui contribue d'ailleurs à intensifier le suspens. Je n'ai relevé qu'une seule grosse invraisemblance : le fait qu'Athéna (le second d'Ares) tarde à rattraper des personnages en fuite, leur laissant le temps d'arriver à destination... et de changer le cours de l'intrigue.

A part cela, c'est un excellent spectacle, intelligent sur le fond, avec à la clé une belle performance d'acteur, celle de Jared Leto.

19:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, film, films

dimanche, 19 octobre 2025

Les hébergeurs de l'Aveyron

Dans ce billet, il ne va pas être question de tourisme, mais de sites internet. Ma curiosité a été piquée par un article paru dans le dernier numéro de L'Hebdo, paru vendredi 17 octobre :

Annoncé en Une, l'article se trouve page 3, signé par Max Euros, qui est évidemment un pseudonyme. Dans ce qui est plus un libelle qu'un papier de presse, il est affirmé que le site de campagne de Sarah Vidal (candidate à la mairie de Rodez) serait hébergé à... Chypre. Compte tenu de la provenance de l'info (et de la fiabilité à géométrie variable de ce qui est publié dans L'Hebdo, qui devrait se montrer plus vigilant vis-à-vis des courriers qu'il reçoit), j'ai décidé de vérifier par moi-même, sur le site de la candidate, dans la rubrique "Mentions légales" :

... Eh oui, l'info est vraie. L'hébergeur, Hostinger, basé à Chypre, est une ancienne "jeune pousse" lituanienne, créée en 2004. Pourtant, il existe en France quantité d'entreprises (comme on va le voir plus loin) qui auraient pu remplir cette fonction. Pourquoi diable être allée chercher aussi loin ? Serait-ce sous l'influence d'un proche ? Cela ne semble pas venir des alliés politiques de Sarah Vidal, puisque le site de Rodez en commun est hébergé par une boîte de Clermont-Ferrand. J'ajoute que la fameuse "Lettre aux Ruthénois" (une prose d'inspiration mitterrandienne dont j'ai trouvé un exemplaire dans ma boîte aux lettres) a été imprimée par Burlat, une entreprise castonétoise (ce que se garde de préciser le contributeur de L'Hebdo).

C'est tout (pour l'instant) concernant Sarah Vidal, qui semble bénéficier d'un traitement "particulier" dans L'Hebdo. Il faut dire qu'elle va devoir affronter des critiques venant de trois bords :

- la majorité municipale (celle de Christian Teyssèdre), qui la voit plutôt comme une traîtresse,

- la droite (et l'extrême-droite), qui semble peu goûter la perspective de l'arrivée d'une femme de (centre)gauche à la tête de Rodez,

- l'autre opposition de gauche, celle de Rodez Citoyen, (dont le site est conçu à l'aide de WordPress... donc avec un hébergement international ?), qui ne la trouve sans doute pas assez à gauche (un peu trop bourgeoise ?)

La route est encore longue et la pente est raide avant d'atteindre le sommet du Piton...

Du coup, je me suis intéressé à l'hébergement d'autres sites aveyronnais... à commencer par ceux des médias. Figurez-vous que, dans l'ensemble, ils sont "patriotes" : leur hébergement se trouve en France (métropolitaine).

Les quotidiens du groupe La Dépêche sont tous hébergés par une société strasbourgeoise, SdV Auric, aussi bien Centre Presse que Midi Libre ou La Dépêche du Midi.

Du côté des périodiques, la Normandie et le Loiret tiennent la corde. Ainsi, le Bulletin d'Espalion et Le Progrès Saint-Affricain sont hébergés par une entreprise de Saint-Lô, dans la Manche, tandis que Le Saint-Affricain, Media12 (ainsi que Radio Temps Rodez) ont recours à une société basée à Orléans. Quant au site du Journal de Millau, sans surprise (puisqu'il fait partie du groupe La Dépêche), il est hébergé par SdV Auric.

Que nous reste-t-il ? Le Petit Journal, hébergé par une société parisienne, Le Millavois, qui a le même hébergeur que Rodez en commun... et Totem, qui utilise les services... d'Amazon Web Services. Saperlipopette !

Quant à France Télévisions, d'après ce que j'ai compris, il est son propre hébergeur.

Enfin, je me suis demandé si cette histoire d'hébergeur ne pouvait être une nouvelle illustration de la parabole de la paille et de la poutre. Je suis donc retourné sur le site de L'Hebdo. Je n'y ai pas trouvé mention d'un hébergeur, ce qui pourrait signifier que le siège de Bel-Air (à Rodez) est le centre... mais, comme le site a été conçu avec WordPress (comme celui de Rodez Citoyen), il est possible que l'hébergement se fasse à l'étranger.

Je sens que je vais m'intéresser à la campagne municipale de Rodez. Il y a un peu plus de onze ans, j'avais consacré un billet aux imprimeurs des documents de campagne. D'ici quelques mois, on verra comment la situation a évolué (ou pas), deux mandats plus tard.

P.S.

Certains lecteurs se demanderont peut-être, comme moi, par qui le site sur lequel est publié ce blog est hébergé. Hautetfort appartient à BlogSpirit, qu'on trouve aujourd'hui sous le nom de Talkspirit (Pu.... d'anglicisme !), hébergé par OVH, une assez grosse boîte du nord de la France... dont les services sont aussi utilisés par la mairie de Rodez.

19:47 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Politique aveyronnaise, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, médias, presse, journalisme, politique

Jour J

Cette pantalonnade signée Claude Zidi Junior mêle des éléments authentiquement historiques, d'autres fictionnels mais plausibles, d'autres encore totalement grotesques.

Du côté de la réalité se trouve l'Opération Fortitude, une entreprise de désinformation qui avait pour but de faire croire aux Allemands que le premier débarquement de 1944 allait se produire non pas en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais. Il y a donc bien eu des chars gonflables, entre autres, pour leurrer les avions espions. Mais, à ma connaissance, c'étaient des soldats américains et britanniques qui œuvraient dans ce domaine, pas des Français.

C'est là que les ennuis commencent. Kev Adams et Brahim Bouhlel ont beau avoir un certain talent à jouer les imbéciles, quand l'histoire est mauvaise et les dialogues mal écrits, ça ne le fait pas.

Il y a bien quelques moments piquants, comme lorsque les deux trouducs débarquent, tout seuls, en Normandie, et se retrouvent dans un bar qui affiche les portraits d'Hitler et de Pétain (la suite réservant quelques surprises). J'ai aussi aimé les (rares) interventions de Chantal Ladesous. Dans les rôles secondaires, Didier Bourdon (en officier nazi) et Jonathan Lambert (en curé très très ouvert) font un boulot qui n'est pas déshonorant. Mais l'on sent bien que pas grand monde n'y croit. Trop de situations sont invraisemblables, ce que ne compense pas la loufoquerie assumée. (Je déconseille particulièrement ce film aux gaullistes fervents, en raison de la vision du Général qui y est proposée.)

Le scénario est donc faiblard. Il comportait pourtant un élément intéressant, faisant intervenir une arme secrète (fictive) des nazis. Ici, on s'inspire plutôt des aventures de Blake et Mortimer (première mouture), quand les auteurs faisaient se rencontrer histoire et science-fiction. Hélas, le site du phare est sous-exploité par le réalisateur.

Ce pathétique long-métrage aurait pu être pour moi une nouvelle occasion de partir avant la fin... et cela aurait été une erreur (hélas commise par les deux autres seuls spectateurs de la séance). Le générique de fin est entrecoupé d'un bêtisier... et c'est le meilleur moment du film !

P.S.

Papy fait de la résistance va bientôt ressortir en salles... et la comparaison risque d'être sévère pour Jour J, qui se place dans la continuité de La Grande Vadrouille, mais ne lui arrive pas à la cheville.

09:45 Publié dans Chine, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 18 octobre 2025

Chien 51

Voici donc l'adaptation, par Cédric Jimenez, du roman de Laurent Gaudé (que je n'ai pas lu), dont l'intrigue futuriste est transposée de Grèce à Paris, divisée en trois zones, la première abritant l'élite politico-économique, la troisième les pauvres.

Dans ce monde qui n'est pas sans rappeler celui du Minority Report de Spielberg, la lutte contre la délinquance ne passe pas par le recours à des "précogs", mais par l'utilisation d'Alma, une intelligence artificielle de dernière génération, capable de proposer des scénarios de crime à partir des indices relevés par les policiers sur le terrain. Elle se charge aussi de lancer des alertes, de diffuser les avis de recherche, voire d'affecter les enquêteurs aux différentes affaires.

C'est lorsque le créateur de cette IA est assassiné, un soir, que la mécanique semble s'enrayer. Les deux policiers associés (une rigide commandante de la zone 2 et un lieutenant débrouillard de la zone 3, le "chien" de l'histoire) commencent à avoir des doutes. D'autres meurtres surviennent jusqu'au jour où Alma, pour la première fois, ne parvient pas à proposer un scénario plausible de reconstitution de crime. L'IA est-elle défectueuse ? manipulée ? L'ambiance complotiste est à son comble...

On prend la première séquence de plein fouet. Cela m'a mis dans de bonnes dispositions pour la suite, d'autant que les décors, la musique et l'habillage numérique du Paris futuriste sont soignés. La tension ne naît pas que des scènes d'action (domaine dans lequel on sait que Jimenez excelle), mais aussi des zones d'ombre de l'enquête.

Mes réserves portent sur la distribution. Personne n'est vraiment mauvais, mais seule une partie des principaux interprètes m'est apparue au top : Gilles Lellouche (en vieux routard de la police, qui a perdu le sommeil) et Louis Garrel (en gourou multiforme d'un groupe de rebelles anarco-numériques). La coiffure (perruque ?) d'Adèle Exarchopoulos m'a posé problème et je l'ai trouvée moyennement convaincante dans les scènes d'action. Enfin, je en sais pas si c'est dans le roman, mais l'on aurait pu nous épargner un énième rapprochement sentimental entre une jolie trentenaire et un mec qui a l'âge d'être son père.

Cela reste un bon divertissement, à voir sur grand écran. Mais ce n'est pas le meilleur film de Jimenez, dont j'ai (entre autres) préféré La French et Novembre.

20:58 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Oui

A priori, la proposition cinématographique était intéressante : une vue d'Israël de l'intérieur, par un cinéaste hostile à Benyamin Netanyahou, deux ans après le pogrom perpétré par le Hamas et ses alliés.

Hélas, cela commence mal, avec une séquence tape-à-l’œil, lors d'une soirée chic, au cours de laquelle les deux animateurs (deux intermittents du spectacle en quête d'argent facile) versent dans ce qui doit être conçu comme de la provocation... sauf que, sur place, personne n'est choqué. Ce sont les spectateurs de la salle qui sont la cible de ce qui est plus une "performance d'artistes" (le mot performance étant ici particulièrement mal choisi) qu'une scène de cinéma. On va s'en taper quelques-unes comme cela durant le film (au moins une dans chacune des trois parties).

Quand on compare ce "machin" à un film comme Un simple accident, on mesure ce qui sépare un faiseur à la mode (encensé par la critique) d'un authentique metteur en scène. Jafar Panahi n'a pas besoin de grand chose (à part son talent) pour créer un "moment de cinéma", signifiant, tandis que Nadav Lapid pense que, pour être réussi, un plan doit forcément comporter un élément qui, dans son esprit, sorte de l'ordinaire : un type qui se promène avec un canard, un couple qui se balance un bébé, ou qui lèche l'oreille interne d'une vieille pétée de thunes, un mec qui suce une teub, ou qui plonge sa tête dans un bol à punch... j'en passe, et des meilleurs pires. S'ajoute à cela une musique insupportable et un montage clipesque.

Si, malgré ce tapage visuel et sonore, on tente de s'intéresser au film, on s'aperçoit qu'il y a des invraisemblances (ou de la paresse) dans le tournage et le montage, comme ce bébé qui, dans un plan, est un réel enfant et qui, le plan d'après, est visiblement... un baigneur.

Sur le fond, attention, il y a du lourd. Je préviens les âmes sensibles, le message est terrible :

La guerre, c'est moche.

En fait, Lapid n'a pas grand chose à nous dire. En revanche, inconsciemment, il révèle peut-être son malaise d'Israélien "de gôche" : les massacres commis par le Hamas (dont nombre de victimes habitaient des kibboutz progressistes) ont fichu une énorme trouille à ses concitoyens, qui sont en attente de sécurité. Dans le même temps, ils se désolent de l'image donnée par leur gouvernement, lancé dans une guerre vengeresse sans pitié.

Conclusion (d'une grande subtilité) : prends l'oseille et tire-toi ?...

... En fait, je ne sais pas (mais je me suis renseigné, après coup), puisque, comme d'autres spectateurs de la séance, je suis parti avant la fin. (J'ai vu ce film au cours d'une journée-marathon, qui m'a vu enchaîner plusieurs longs-métrages.) La vie étant trop courte pour passer 2h40 à s'emmerder avec des prétentieux, j'ai commis un sacrilège de cinéphile, ce qui m'est arrivé moins de cinq fois en 35-40 ans de fréquentation des salles obscures. (La dernière, il y a une douzaine d'années, c'était lors de la projection d'une comédie états-unienne encore moins subtile que ce à quoi je m'attendais.)

P.S.

Avec ce film, j'ai trouvé un concurrent à Rumours pour le titre d'étron de l'année 2025.

09:29 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Alger... confidentiel

Ce polar algérien, par son intrigue urbaine, un peu dégueulasse, mêlant question sociale et arrière-plan politique, n'est pas sans rappeler d'autres films de genre, comme l'espagnol Que dios nos perdone, l'iranien La Loi de Téhéran... et donc Le Caire confidentiel.

Un soir, dans un quartier populaire d'Alger, une petite fille disparaît, enlevée par un conducteur masqué. Pour mener cette enquête délicate, la police se voit adjoindre une psychiatre, une femme de tête qui, très tôt, a la conviction que ce n'est pas un événement isolé. Si la confrontation entre ce personnage (bien interprété par Meriem Medjkane) et les flics bourrus est assez conventionnelle (voire, parfois, cliché), l'association des deux tempéraments fait, petit à petit, progresser l'enquête, que l'on suit avec beaucoup d'intérêt.

Du côté des flics, l'empathie n'est pas trop au programme. Le chef d'équipe se voit en serviteur du bien commun, mais, il est du genre cassant, limite méprisant. Son principal adjoint, proche de la retraite, ne pense qu'à sa pomme et semble quelque peu corrompu. Les agents de base n'aiment pas être bousculés dans leurs habitudes. Complète le groupe un petit nouveau, qui hésite entre deux attitudes à adopter.

C'est filmé essentiellement de nuit et c'est assez joli à regarder. Le metteur en scène a su tirer parti de l'entrelacement de ruelles du vieil Alger... et la musique est bien choisie. En revanche, ce n'est pas toujours bien interprété. J'ai trouvé le jeu de certains acteurs parfois caricatural, outré. C'est dommage, parce que le film tient globalement la route, avec un bon suspens et quelques beaux personnages. Il n'atteint toutefois pas le niveau de maîtrise des longs-métrages qui l'ont inspiré.

P.S.

Comme ce film n'est, à ma connaissance, diffusé qu'en version originale sous-titrée, les spectateurs français peuvent constater à quel point la langue de Sébastien Lecornu est associée à l'arabe dialectal dans le quotidien des Algérois.

08:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 17 octobre 2025

C'était mieux demain

Cette comédie familiale, dans l'air du temps, joue sur les "clichés de genre", ceux des années 1950 et ceux de notre époque. La première partie nous présente la France de jadis, à travers une famille de classe moyenne. Le père est employé de banque, la mère au foyer. Ils ont deux enfants, l'un des deux ayant fait une grosse bêtise. Nous sommes dans un monde patriarcal, satisfait de lui-même (du point de vue des adultes). On s'amuse du fossé qui sépare les mentalités de jadis de celles de notre époque (enfin... pas partout). Didier Bourdon est efficace en père de famille sûr de son autorité... et de ses placements financiers. L'une des sources de gag est le peu de flair de l'employé de banque. Ce n'est pas bien subtil, pas toujours hyper bien joué (notamment de la part des rejetons), mais on rigole.

La deuxième partie projette le couple dans la France du XXIe siècle, où ils retrouvent leur progéniture... quelque peu changée par l'époque. C'est la meilleure part du film, avec la stupéfaction du couple de quasi-Néandertaliens face au monde moderne. S'ajoute à cela la transformation de l'épouse, qui se plaît de plus en plus à notre époque. Dans le rôle, Elsa Zylberstein est épatante de drôlerie. Bourdon qui, en théorie, partage avec elle le haut de l'affiche, accepte de jouer les utilités, son personnage devenant homme au foyer, tandis que son épouse gère l'agence bancaire... plutôt bien, ma foi !

Entre problèmes de (cul et de) cœur, gadgets technologiques et sens du travail, les questionnements ne manquent pas, rendus plus savoureux par la présence de quelques personnages secondaires. Dans un premier temps, le scénario nous surprend un peu, évitant le conte de fées... mais la dernière partie suit une voie (trop) balisée, consensuelle, qui affadit l'intrigue.

C'est dommage, mais l'on passe quand même un bon moment.

16:56 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, france

mercredi, 15 octobre 2025

Le pire portrait ?

L'hebdomadaire états-unien Time Magazine a fait sa dernière Une avec le président des Etats-Unis, pris en contreplongée :

Cela peut être perçu à la fois comme une glorification et une critique... et c'est ainsi que Donald Trump lui-même l'a compris, qualifiant (avec le sens de la mesure qui le caractérise) cette photographie de « pire de tous les temps » (worst of all time). En effet, l'angle de la prise de vue ne permet pas d'ignorer le cou de poulet du président des Etats-Unis, ainsi représenté en vieillard (certes puissant). De plus, ses cheveux (désormais blancs) sont à peine visibles.

En réalité, la critique la plus mordante ne porte sans doute pas sur l'âge du capitaine (79 ans depuis juin dernier), mais sur sa posture martiale, qui, à celles et ceux qui ont déjà vu de vieilles images de propagande, fait immanquablement penser à un ancien dirigeant européen :

Ce célèbre tableau d'Alfredo Ambrosi glorifie Benito Mussolini, en 1930. Dans la même veine (fasciste), on trouve plusieurs affiches, comme celle-ci de 1932 :

... ou celle-ci, datant de 1941 :

Mussolini se faisait très souvent représenter le menton levé, en contreplongée. Aujourd'hui, les postures du dictateur italien nous semblent bravaches, souvent ridicules, mais à l'époque, cela ne faisait pas rire.

Je n'ai rien lu ni entendu concernant cette Une de Time la rattachant à cette iconographie. Pourtant, je suis persuadé que, du côté des journalistes, plus d'une personne a songé à ce rapprochement.

22:35 Publié dans Histoire, Politique, Politique étrangère, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme, histoire, politique internationale, états-unis

dimanche, 12 octobre 2025

Une Bataille après l'autre

L'intense conflictualité interne qui mine actuellement les Etats-Unis trouve ici sa troisième traduction cinématographique en moins de deux ans, après Civil War et surtout Eddington.

La première partie se déroule dans un passé indéterminé, l'Amérique des années Reagan dans le roman de Pynchon, ici sans doute celle des années George W Bush. Cette grosse demi-heure est globalement décevante, compte tenu de ce que j'avais lu et entendu à propos de ce film. Anderson verse dans une sorte de néo-romantisme révolutionnaire très manichéen. Il hypersexualise les femmes noires rebelles, qui s'acoquinent à des hommes blancs mal rasés récitant péniblement leur catéchisme marxiste. Si, sur le plan de la dynamique, certaines scènes sont assez spectaculaires, j'ai trouvé les dialogues sommaires, se limitant trop souvent à des sentences peu naturelles. De surcroît, certaines scènes manquent de réalisme, comme celle de la rencontre entre la rebelle boutefeu et l'officier réac ou encore celle de l'entraînement à la mitraillette, qui nous montre une femme en fin de grossesse (dotée d'un ventre outrageusement factice) manipulant sans peine une arme lourde. Enfin, la musique est omniprésente, souvent inutilement, comme pour masquer le vide de cette séquence (ou empêcher les spectateurs de réfléchir).

Fort heureusement, cela s'arrange lorsque l'intrigue bascule à l'époque contemporaine, seize ans plus tard. J'ai aimé l'interprétation de Leonardo DiCaprio, mi-cassos mi-papa poule, à la fois pathétique et touchant. Il en fait parfois un peu trop, notamment dans la grossièreté langagière (ou quand il tente désespérément de recharger un portable), mais ses pérégrinations en robe de chambre ont plus que retenu mon attention.

Deux autres "mecs" se distinguent, à ses côtés. Benicio Del Toro livre une interprétation presque facétieuse d'un ancien révolutionnaire devenu un militant discret, cachant son engagement derrière des activités commerciales tout ce qu'il y a de plus respectables. Concernant l'acteur, Anderson se permet un petit clin d’œil, lorsque le personnage incarné par DiCaprio lui lance un « Viva la revolución ! » Il s'agit (à mon avis) d'une allusion au Che jadis incarné par Benicio.

Le troisième mâle de l'intrigue est l'enfoiré de service Steven J. Lockjaw, auquel Sean Penn prête son visage tanné par les ans... et son corps marqué par les séances de musculation. Globalement, j'ai trouvé l'acteur très bon, mais son personnage est vraiment caricatural. Le concernant se pose un autre problème : son non-vieillissement apparent. On a eu beau lui changer sa coiffure, il apparaît aussi vieux dans les deux époques de l'histoire. C'est tout de même gênant.

Du côté des dames, le réalisateur promeut des personnages forts. Teyana Taylor incarne efficacement la tête brûlée (hélas elle aussi dessinée à la hache). Chase Infiniti est une révélation en rebelle plus réfléchie (qui, au départ, paraît plus adulte que son papounnet alcoolique et drogué). Ma préférée est toutefois Regina Hall (ex-star des Scary Movie), qui joue une militante moins flamboyante, plus rigoureuse, avec une certaine subtilité.

Les deux dernières heures du film m'ont donc davantage intéressé, avec quelques séquences marquantes, comme la poursuite automobile en pleine cambrousse, sur une route vallonnée où les conducteurs perdent temporairement, à intervalle régulier, la vue sur les véhicules qui les précèdent et les suivent. Là, on retrouve le metteur en scène de Boogie Nights, Magnolia et There will be blood. Mais ce n'est pas toujours le cas.

P.S.

Sur le plan politique, je pense que le film, qui est "de gauche" (voire d'extrême-gauche) joue contre son camp. Il justifie la violence des radicaux (anti-Trump), voyant en celle-ci le meilleur moyen de lutter contre l'extrême-droite. Il aurait mieux fait de se poser la question des causes de la défaite des démocrates et des moyens pour la gauche de reprendre le pouvoir par les voies légales. Trump et la galaxie Maga l'ont emporté sans tricher... et c'est bien là le cœur du problème, qui n'est pas abordé par ce film... ce qui n'est pas anormal, puisqu'il présente une vue de l'intérieur de l'autre camp. Mais caricaturer son adversaire n'est pas la meilleure façon de le vaincre.

00:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 11 octobre 2025

Cervantes avant Don Quichotte

Le critique a été sévère pour ce film d'Alejandro Amenábar, à la diffusion restreinte. Il évoque pourtant une partie de la jeunesse du grand écrivain espagnol, en y instillant des éléments qui montrent la progressive naissance d'un (talentueux) raconteur d'histoires.

L'épisode (réel) de la captivité de Miguel de Cervantes est évoqué, de manière allusive, dans l'une de ses Nouvelles exemplaires, celle qui est intitulée « L'Espagnole anglaise ».

Le scénario a aussi puisé dans un récit ultérieur, officiellement rédigé par un moine, mais qui pourrait avoir été coécrit par Cervantes lui-même. Amenábar y a ajouté quelques inventions de son cru, ce qui lui a été reproché.

J'ai trouvé l'entame plutôt emballante. On nous y montre les débuts de la captivité d'un groupe d'Espagnols, vendus aux enchères comme esclaves à Alger, où ils ont été livrés par des pirates à la solde des Ottomans (turcs). Signalons que le film a été tourné dans le sud de l'Espagne, où subsiste une abondante architecture de l'époque musulmane. De superbes décors ont été ajoutés, conçus en partie par un Français. Le résultat est assez bluffant.

La suite est tout aussi passionnante. Les captifs jugés "de valeur" sont extraits de la vente aux enchères. Le pacha d'Alger Hassan Veneziano (un Italien converti) veut en tirer un bon prix, grâce à la rançon payée par les familles. A ceux pour qui le temps passe trop lentement, ou qui n'ont plus de perspective de libération par rachat, on propose la conversion (publique), qui permet de sortir de la captivité (mais pas de quitter l'Algérie).

Les plus courageux (inconscients ?) n'envisagent qu'une sortie honorable : l'évasion. Au départ, Cervantes fait partie de ceux-ci. Le film n'évoque qu'une de ses quatre tentatives... en fait plusieurs, puisque, pour rendre plus agréable la vie de ses camarades de détention, le jeune Espagnol se met à leur raconter des histoires, tantôt inspirées de la réalité, tantôt complètement imaginées. C'est l'un des attraits de ce film que de mêler habilement les deux, sollicitant la sagacité des spectateurs.

La réputation de conteur de Cervantes atteint les oreilles du pacha, avec lequel le captif va nouer une bien étrange relation. Ici, le film se teinte d'homo-érotisme, ce qui a provoqué quelques réactions outrées en Espagne : les spécialistes de l'écrivain réfutent l'existence d'un penchant homosexuel chez Cervantes. Dans le film, Amenábar introduit le sujet avec une certaine délicatesse... mais, bon, ce n'est pas vraiment ma came. Certaines scènes témoignent toutefois d'un incontestable savoir-faire, bien servies il est vrai par le talent de l'interprète du pacha, Alessandro Borghi. (Chez nos voisins transalpins, il est connu pour avoir récemment joué dans la mini-série Supersex, où il incarne un certain Rocco Siffredi...)

D'autres comédiens m'ont marqué, comme Fernando Tejero (qui incarne un religieux aussi fanatique que fourbe), Miguel Rellán (qui interprète l'autre écrivain de cette histoire) et César Sarachu, alias frère Juan Gil, l'un des deux Trinitaires chargés de racheter les captifs. La première apparition des deux religieux dans l'enceinte fortifiée dirigée par le pacha ne manque pas de sel :

En dépit de quelques entailles à la réalité historique, j'ai été captivé par cette histoire, qui dénonce tous les extrémismes, de la cruauté des barbaresques musulmans au fanatisme d'une partie de l’Église catholique espagnole. Un grand appétit de vivre et un humanisme sincère émergent de cette petite épopée, qui se distingue des productions actuellement en salles.

23:07 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 05 octobre 2025

Un simple accident

C'est celui qui mène une famille de classe moyenne (les parents et leur fille) à proximité d'un atelier, une nuit, dans la banlieue d'une grande ville (peut-être Téhéran). Si, lors de l'accident, ce sont les passagers de la voiture qui ont sursauté, plus tard, lorsque le conducteur cherche à faire réparer le véhicule, c'est l'artisan (Vahid) qui a le choc de sa vie, en entendant sa voix, qu'il associe à celle de son ancien tortionnaire, quand il se trouvait dans les geôles des mollahs. (On pense à Les Fantômes, qui traite une thématique approchante.)

L'idée de départ est très bonne... mais l'introduction du film est vraiment maladroite. Dans la voiture, la gamine a un comportement caricatural (qui tranche avec ce qu'on voit plus tard de ce personnage, l'enfant étant alors mieux dirigée) et l'on sent que, derrière la caméra, Panahi déploie des trésors d'inventivité pour tenter de suggérer ce qu'il n'a pas la possibilité de montrer à l'écran.

Fort heureusement, cela s'arrange ensuite. Cette économie de moyens est plutôt à porter au crédit du réalisateur. Il parvient à suggérer beaucoup de choses, bien servi par sa petite troupe d'acteurs (toutefois pas toujours excellents). L'intrigue suit deux directions. D'un côté, elle s'inspire de certains films indépendants états-uniens (notamment pour les scènes de désert), de l'autre elle donne naissance à un improbable road movie, dans lequel un fourgon blanc joue un rôle capital.

Celui-ci, au départ conduit par une seule personne, va accueillir de plus en plus de passagers : une photographe, un couple de fiancés, un homme très perturbé... sans oublier le passager clandestin, que l'on voit très peu, mais qui est l'objet de toutes les conversations.

Avant de prendre une décision draconienne, Vahid veut être certain de l'identité de son prisonnier, d'où la consultation d'un nombre de plus en plus grand de "personnes références"... qui, bien sûr, vont toutes avoir leur avis sur la question. Il y a donc un aspect comique à cette quête pourtant meurtrière.

Au cœur des débats entre les personnages se trouve une question morale. Ces opposants à la dictature des mollahs brandissent des valeurs humanistes, celles des droits de l'homme. Du coup, doivent-ils appliquer ces beaux principes à leurs bourreaux, ou bien leur refuser la moindre bienveillance ? Vu que le film est une coproduction franco-allemande, primée à Cannes, je pense que la réponse n'est pas difficile à deviner...

... mais, fort heureusement (là encore), l'ultime scène vient contrebalancer ce que la séquence précédente avait de trop démonstratif (voire bien-pensant). L'humaniste est toujours présent derrière la caméra, mais il cède la place au cinéaste, pour un dernier plan aussi habile que signifiant.

10:15 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 02 octobre 2025

Dalloway

Dalloway est une intelligence artificielle... ou plutôt, c'est le nom donné par une romancière à la version d'une intelligence artificielle à laquelle elle est associée, dans le cadre d'une résidence, dans un immeuble ultra-moderne, ultra-chic, ultra-connecté... et peut-être ultra-dangereux.

Comme la romancière se prénomme Clarissa et qu'elle écrit un livre sur le dernier jour de Virginia Woolf (auteure de... Mrs Dalloway), les références se croisent dans cette intrigue qui mêle création littéraire et technologies de pointe, sous la houlette de Yann Gozlan qui, il y a quelques années de cela, nous avait livré une Boîte noire du plus bel effet.

Dans la première partie, j'ai apprécié la progressive montée en tension. Sans être original, c'est une correcte mise en bouche, avec un immeuble en apparence bâti sur la transparence (vitrée), mais où les secrets sont nombreux. Une relation trouble se noue entre l'héroïne et l'IA. Le scénario joue sur une double possibilité. En effet, dans le roman de Virginia Woolf, la fameuse Mrs Dalloway se prénomme Clarissa. Du coup, on se demande si l'intelligence artificielle n'est pas en train de dupliquer/aspirer Clarissa, ou bien si c'est l'association de la romancière et de l'IA qui pourrait former une entité unique, reconstituant l'identité Clarissa Dalloway.

Pour corser le tout, Gozlan ajoute une mystérieuse disparition et une vidéo-protection surveillance de plus en plus intrusive... sans parler des tout petits bruits nocturnes, qui perturbent l'héroïne. Que dire aussi de ces étranges traces poudreuses sur le plan de travail de la cuisine, là où elle a coutume de poser son verre ?... Est-elle l'objet d'une manipulation, ou bien ne serait-elle pas sur le point de sombrer dans la folie ? Hélas, le film explore peu cet aspect de l'intrigue.

Il n'en reste pas moins très visible, bien joué, dans des décors inspirés. Sans trop en dire sur la conclusion de l'histoire (qui rapproche l'héroïne de son modèle), je peux tout de même révéler qu'elle témoigne des questionnements du cinéaste, qui fait sans doute partie de ceux qui se demandent si, à terme, les IA ne vont pas tuer la création artistique (en remplaçant les humains).

22:10 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 29 septembre 2025

On the line

Ce long-métrage franco-américain n'est pas sorti dans les salles. En France, il a d'abord été diffusé sur Canal+, puis, ce week-end, sur TFX, une chaîne du groupe TF1. Il est donc accessible en replay. (Je conseille de choisir la version originale sous-titrée, la VF étant un peu faiblarde.)

Elvis Cooney (Mel Gibson, en forme) est un animateur radio, dont l'émission de "libre antenne", diffusée à une heure tardive, choque souvent l'auditoire (ce qui contribue à son succès), mais semble sur le déclin. (Aux auditeurs français, cela rappellera l'émission de Maurice, qui fut un temps diffusée sur Skyrock.) Un soir, la veille de l'anniversaire de l'animateur, la situation dérape : un nouvel auditeur, qui passe à l'antenne, se montre particulièrement menaçant.

Nous voilà partis pour un peu plus d'une heure de thriller, Elvis, accompagné du nouveau technicien son, tentant de sauver sa famille et de mettre la main sur son maître-chanteur. C'est assez prenant, bien joué... surtout après le coup de théâtre, qui nous invite à reconsidérer tout ce qu'on a vu depuis le début... et on nous en réserve un deuxième, pour la route !