mercredi, 18 mars 2020

Survivre en milieu confiné

Purée, ce qu'il a fait beau, aujourd'hui, à Rodez ! C'est le printemps, un poil en avance, avec son soleil éclatant, ses prés verdoyants, ses oiseaux gazouillant... et les humains derrière leurs écrans.

Je fais partie de celles et ceux qui sont passés au télétravail, une nouvelle forme d'esclavage qui consiste à faire en sorte que des salariés se flinguent les yeux chez eux, sur leurs propres écrans d'ordinateur, en travaillant pour autrui.

Certains y ont vu une occasion de changer de rythme de vie. Mouais, bof... En ce qui me concerne, le changement se traduit par 8 à 10 heures passées derrière l'écran, soit à lire ou préparer des documents, soit à "communiquer" à distance.

Au tout début (dimanche-lundi), on a pu entendre, ici ou là, que la cohabitation forcée des couples pourrait déboucher, dans neuf mois, sur un mini baby boom. Le premier problème est que, si les deux membres du couple sont amenés se croiser plus que d'habitude, c'est souvent sous le regard de leur progéniture... C'est dans ces moments-là qu'on regrette d'avoir prévu "petit" pour le logement familial. Bref, plus qu'un surcroît de galipettes, le confinement pourrait provoquer à terme une explosion du nombre de divorces ou de séparations. C'est d'ailleurs ce qui se produit actuellement en Chine.

Du coup, aller chercher le pain est devenu l'un des actes les plus importants de la journée (après un séjour prolongé -et solitaire- dans la salle de bains). Chaque jour, je profite de ce moment exaltant pour marcher un peu, histoire de me vider la tête. Conformément aux prescriptions gouvernementales, j'ai sur moi la fameuse attestation (téléchargeable ici) pour justifier mon déplacement. (Dans ce cas, il faut cocher "déplacements pour effectuer des achats de première nécessité".)

attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf

Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs été contrôlé par des policiers, qui ont fait s'arrêter (à un endroit stratégique de Rodez) les piétons comme les automobilistes. L'un d'entre eux m'a confirmé qu'il n'était pas nécessaire d'imprimer chaque jour une nouvelle attestation, si notre déplacement a le même motif. Il faut par contre modifier la date sur le papier, par exemple en utilisant du "blanco".

Mais le plus beau restait à venir. L'un des policiers qui pratiquait le contrôle m'a révélé que, un peu plus tôt dans la journée, lui et son collègue sont intervenus auprès... d'un groupe de boulistes. Les mecs étaient sortis prendre l'air et se côtoyaient sans vergogne ! Ah ben, bravo !

18:16 Publié dans Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : coronavirus, société, france, actualité, actualités, actualite, actualites, actu

dimanche, 15 mars 2020

La Bonne Epouse

Cette comédie évoque une époque que les moins de vingt ans ne peuuuuvent pas connaîtreuuuu. En ce temps-là, en France, les femmes n'étaient pas les égales des hommes. Une partie d'entre elles achevaient leur scolarité dans des "écoles ménagères", où on leur apprenait à bien tenir un ménage... et à rester soumises à leur (futur) mari.

Le pari de Martin Provost et de sa coscénariste Séverine Werba est de traiter ce sujet grave sur un ton léger. Cela fonctionne parce que le trio d'actrices principales est formidable. Le directrice, classe et coincée, est incarnée par Juliette Binoche, qui, dès le début, donne le ton en énonçant les sept règles de la bonne ménagère.

Sa belle-soeur est jouée par Yolande Moreau. Une fois de plus, celle-ci interprète un personnage un peu pataud, mais elle s'en sort très bien. L'interaction avec la brochette de jeunes comédiennes incarnant les pensionnaires fonctionne à merveille. Je recommande tout particulièrement la scène de confection des crêpes, de toute beauté !

A ce duo s'ajoute Noémie Lvovsky, méconnaissable en bonne-sœur acariâtre. J'ai adoré ! On sent que les comédiennes ont eu plaisir à endosser ces rôles certes un peu caricaturaux, mais hauts en couleur.

Du côté des messieurs, c'est un binôme qui s'impose. François Berléand incarne avec son savoir-faire habituel l'époux vieillissant libidineux, "à l'ancienne", tandis qu'Edouard Baer est chargé de représenter la version moderne de l'idéal masculin des femmes adultes : cet ancien résistant (l'action se déroule dans les années 1960) ne manque pas de charme et a une bonne situation professionnelle. De surcroît, il repasse ses chemises, reprise ses chaussettes... et fait la cuisine ! On finit aussi par comprendre qu'il n'est pas maladroit au lit... N'en jetez plus ! Toutefois, comme on ne le voit déshabillé que de dos, on ne saura pas si son abdomen est aussi irréprochable que ceux de Brad Pitt et Harrison Ford...

Le début du film montre le fonctionnement de l'école ménagère, avec ses rigueurs et plusieurs anicroches. Le décès accidentel d'un des personnages vient corser l'affaire, libérant quelques énergies. L'arrivée de Mai 68 va définitivement changer la donne, pour les enseignantes comme pour les élèves. Cela se termine en comédie musicale militante (une référence à Hair ?), correctement chorégraphiée, mais pas trop dans mon goût.

Cela n'enlève rien aux (nombreux) mérites de ce film, qui relève le niveau de la comédie française contemporaine.

samedi, 14 mars 2020

Un Divan à Tunis

C'est l'histoire d'une psychanalyste française (parisienne) qui part s'installer dans le pays d'origine de ses parents, après la chute du régime de Ben Ali. Elle y découvre une société fragmentée, pétrie de non-dits. Elle va aussi devoir s'adapter aux usages locaux, sans rien renier sur le fond.

Comme cette psychanalyste a les traits de Golshifteh Farahani, on a évidemment les yeux de Chimène pour l'héroïne, belle, intelligente et audacieuse. Dans la première partie, on sourit aux rencontres qu'elle fait, dans le cadre professionnel comme dans le cadre personnel.

Du boulanger homosexuel à la patronne expansive d'un salon d'épilation, en passant par l'ancien prisonnier politique complotiste, le policier dragueur et la jeune fille voilée, on a droit à un échantillon extrêmement diversifié de la société tunisienne. S'y ajoutent un imam dépressif (et non barbu), une cousine adepte de l'islamiquement correct et des fonctionnaires ministériels paresseux, incompétents et/ou malhonnêtes.

C'est d'ailleurs un peu trop "chargé" à mon goût, en particulier quand il est question de l'obtention de l'autorisation d'exercer. La fonctionnaire que rencontre l'héroïne mange comme une malpropre et fait preuve d'un esprit commercial assez agressif. Cela nuit à l'ambiance du film, plus réussi quand il reste sur le cocasse, la légèreté que quand il appuie le trait.

Au sens métaphorique, pour la réalisatrice, c'est la société tunisienne en son entier qui a besoin d'une psychanalyse. Sa schizophrénie se manifeste à travers plusieurs personnages, comme l'oncle qui dissimule sa consommation d'alcool dans une canette de soda, la fille voilée qui tient surtout à ce qu'on ne remarque pas sa coupe de cheveux ratée ou l'imam délaissé qui tente maladroitement de s'implanter une marque de piété sur le front.

Tout cela est bien vu et certains moments sont vraiment drôles. Hélas, le personnage principal n'est pas assez fouillé. On n'en apprendra guère sur l'héroïne Selma et les raisons qui l'ont réellement poussée à quitter Paris pour la Tunisie. Même la séquence du stop avec un célèbre psy (défunt) ne marche qu'à moitié. C'est dommage, parce qu'avec l'actrice dont elle disposait, Manele Labidi avait les moyens de creuser davantage son sujet.

22:03 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femmes, femme, fille

jeudi, 12 mars 2020

Des Hommes

Je suis tombé par hasard sur ce documentaire, consacré à l'ancienne prison des Baumettes, à Marseille (la nouvelle étant déjà entrée en service). En 1h20, le film ne vise pas l'exhaustivité. On nous propose de suivre principalement des détenus du bâtiment central, ainsi que quelques-uns (fragiles psychologiquement) placés à l'écart des autres. Plusieurs membres du personnel ont aussi droit aux honneurs de la caméra.

Tourné en immersion, ce documentaire ne s'appuie sur aucun commentaire, ni le moindre dialogue entre les journalistes et les personnes filmées. Il s'agit d'un montage, celui de "scènes de vie", la parole étant longuement laissée aux détenus. Ces derniers ont été choisis parmi les "petits délinquants". On ne suit aucun criminel sexuel, aucun tueur ni aucun caïd de la drogue.

Ce sont des hommes jeunes, pour la plupart d'origine modeste, certains n'ayant pas connu leurs parents. L'un d'entre eux est dans la situation inverse : c'est son père qui semble l'avoir entraîné dans une combine... et sa réinsertion dépend d'une initiative prise par sa soeur !

On découvre des cellules assez petites, où logent un ou deux détenus. C'est assez vieillot, sans tomber en ruine. Aux Ruthénois cela rappellera peut-être l'ancienne prison du Piton (située dans le quartier Combarel), qu'il était à l'époque impossible de visiter. Depuis, comme à Marseille, les détenus ont été envoyés dans une structure plus moderne, mais en périphérie de Rodez (à Druelle).

Notons que toutes les cellules visibles à l'écran sont dotées d'une télévision, certaines même d'un petit frigo. Par contre, l'isolation phonique est visiblement déplorable (tout comme sans doute l'isolation thermique... mais c'est moins crucial à Marseille qu'à Rodez).

Je pense que le but des journalistes est de montrer que la plupart des détenus sont des hommes comme les autres, qui n'ont pas eu la chance de naître dans la "bonne" famille ou le "bon" quartier. En fonction de la personne qui se trouve à l'écran, on est plus ou moins d'accord. Mais l'ensemble n'en constitue pas moins une formidable tranche de vie. On ne s'ennuie pas un instant.

19:21 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france, société

vendredi, 06 mars 2020

Hypocrisie césarienne

La chronique d'aujourd'hui de Thomas VDB (dans l'émission Par Jupiter !) m'a donné envie d'en remettre une couche sur la cérémonie des César 2020, qui atteignit, par moments, des sommets de faux-culterie.

C'est dès le début de l'émission que "ceux qui savent" ont pu commencer à ricaner. En effet, le programme a commencé par un sketch (assez bien troussé, ma foi) dans lequel l'humoriste est confrontée à Tchéky Karyo, dans un rôle calqué sur celui du Joker, dans la version incarnée par Joaquin Phoenix. Toutefois, force est de constater que, même si l'on tient compte de l'intention parodique, la comique de service n'arrive pas à la cheville du comédien américain :

Mais le plus ironique dans l'histoire est que l'humoriste, qui n'a pas arrêté de dauber sur Roman Polanski durant la cérémonie, ne savait sans doute pas que la musique sur laquelle elle s'est déhanchée est l'oeuvre de Gary Glitter, que certains n'hésitent pas à qualifier de pédo-criminel...

Dans la série des hypocrites, il faut aussi ranger Adèle Haenel, une actrice dont j'apprécie le travail au demeurant. Dois-je la séparer de la femme ? Depuis des mois, on (c'est-à-dire les extrémistes qui tentent de se faire passer pour des féministes) ne cesse de nous seriner que, dans le cas Polanski, il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste. Or, qu'apprend-on dans un article du Point ? Que l'écrivain préféré d'A. Haenel serait... l'antisémite frénétique Louis-Ferdinand Céline. Il faudrait qu'elle nous explique si, dans ce cas-là, elle sépare l'homme de l'écrivain, ou bien si elle le vénère tout entier...

19:47 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Les Misérables

Séance de rattrapage pour moi, avec le film considéré comme le vainqueur de la dernière cérémonie des César. Certains cinémas ont eu l'heureuse idée de ressortir en salles le long-métrage primé (tout comme l'oscarisé Parasite... mais curieusement pas J'accuse...). Et c'est parti pour une séance dans une petite salle pleine à craquer, au beau milieu d'un public constitué quasi exclusivement de Blancs de classe moyenne...

Ce film est une démonstration, presque une dissertation. L'histoire est encadrée par deux scènes antagonistes, celle montrant une foule bigarrée drapée de tricolore et chantant la Marseillaise (au début) et celle montrant une scène de guérilla urbaine opposant les mêmes jeunes à des policiers dépassés (à la fin). Comment en est-on arrivé là ?

Le plan suivi est limpide :

I ] La Cité est un monde foisonnant où se côtoient des populations très différentes, dans un mélange de tolérance et d'insultes. Les jeunes oisifs font des conneries mais sont sympas, au fond.

II ] Les policiers de la BAC (les "baqueux") sont des hommes comme les autres, avec leurs qualités et leurs défauts. Le chef du trio est un gros bras adepte des plaisanteries douteuses, qui s'oppose au petit nouveau taiseux et respectueux des règles. Le troisième est issu du quartier et joue un peu les conciliateurs.

III] Faire respecter l'ordre est une tâche difficile, qui nécessite de l'opiniâtreté et du doigté. Parfois, cela dérape... à cause des policiers, selon le réalisateur. Comment rattraper le coup ?

Clairement, le scénario n'est pas le principal atout de cette histoire un brin manichéenne (et machiste). Mais, pendant les deux tiers du film, Ladj Ly nous offre un portrait saisissant de la banlieue et du travail de la police. (Je laisse de côté l'interprétation de Jeanne Balibar, pathétique en commissaire libidineuse...) On a comparé ce film à La Haine de Matthieu Kassovitz, mais je vois aussi une parenté avec L627 de Bertrand Tavernier. C'est tourné avec du souffle et de la minutie. (Du coup, je trouve que le jury des César aurait dû intervertir les récompenses avec J'accuse, réservant à ce dernier la palme du meilleur film pour distinguer Ladj Ly pour sa réalisation nerveuse et inspirée.)

On est pris du début à la fin dans ce polar sociétal, formidablement interprété (sauf par les plus jeunes). Il n'est toutefois pas sans faille. La principale est scénaristique. L'enlèvement du lionceau est l'étincelle qui va déclencher l'explosion de violences. Or, dans la suite de l'histoire, l'événement a été complètement oublié : le jeune "rebelle", qui pourtant règle tous ses comptes, ne s'en prend pas aux circassiens qui pourtant lui ont filé une sacrée trouille. La manière de filmer les jeunes les dédouane totalement de l'enlèvement du lionceau (ainsi que des violences finales, quasi héroïsées...). On pourrait aussi reprocher au film sa vision uniquement positive de l'islam quiétiste (certains diraient "intégriste"). L'ancien délinquant converti est montré comme une figure sage et apaisante. Pas un seul djihadiste en vue dans le quartier, où certains trafiquants de drogue semblent vivre en bonne harmonie avec la police. Quant aux femmes, ce sont des personnages de second plan, éventuellement réduites à un coup d'éclat quand elles sont mises en avant.

Du coup, je suis sorti de là partagé. C'est incontestablement l'oeuvre d'un cinéaste de talent, mais qui regarde la société avec ses propres oeillères.

16:55 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 29 février 2020

Bilan des César 2020

Le palmarès de cette année n'a pas particulièrement mis l'accent sur un film. Il semble qu'on ait tenté de concilier les contraires, sur le plan artistique (avec une réjouissante diversité de lauréats) comme sur le plan moral.

Tout d'abord, on remarque que les récompenses obtenues par des femmes ne se sont pas limitées à des catégories réservées (meilleure actrice ou espoir féminin). Ainsi, la réalisatrice Mounia Meddour est venue chercher le César du meilleur premier film (pour Papicha), tandis que Yolande Zauberman était récompensée pour son documentaire M. De son côté, Pascaline Chavanne a été primée pour les (excellents) costumes de J'accuse. En face (si j'ose dire), Claire Mathon a été distinguée pour la photographie de Portrait de la jeune fille en feu. A cette liste s'ajoutent les César du meilleur montage (Flora Volpelière, pour Les Misérables) et du meilleur court-métrage (Lauriane Escaffre pour Pile Poil, dans lequel joue notamment Grégory Gadebois).

Une autre tendance de la soirée est la mise en valeur des "minorités visibles". Ainsi, on peut considérer comme (petit) vainqueur de ce palmarès Les Misérables qui, en plus du meilleur montage, a reçu le César du meilleur espoir masculin, celui du public et celui du meilleur film. (Le paradoxe est qu'il n'a été distingué ni pour ses premiers rôles, ni pour le scénario, ni pour la réalisation...) On peut placer dans la même catégorie Papicha, primé aussi au titre du meilleur espoir féminin. Enfin, Roschy Zem a réussi à décrocher une statuette, pour son interprétation dans Roubaix, une lumière.

La troisième leçon à retenir de cette soirée est que, globalement, les quelque 4 000 électeurs de l'Académie ont su résister aux pressions qui se sont exercées sur eux, pressions dont le but était d'empêcher J'accuse de décrocher la moindre récompense. Je pense néanmoins que cela a privé Jean Dujardin de la couronne de meilleur acteur... et peut-être le film du sacre de meilleur long-métrage de l'année passée. Roman Polanski aura quand même le plaisir de recevoir le César du meilleur réalisateur et celui de la meilleure adaptation (avec Robert Harris).

Au titre des satisfactions, je signale les deux récompenses reçues par J'ai perdu mon corps : meilleur long-métrage d'animation et meilleure musique originale. Je recommande aussi la vision de La Nuit des sacs plastiques, distingué dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. C'est une fable fantastico-philosophico-écologique, assez flippante, d'un jeune homme à suivre : Gabriel Harel. Un autre César (celui du meilleur son) a été attribué au Chant du loup., tout aussi logiquement que le prix du meilleur film étranger, revenu à l'incontournable Parasite.

Il reste à signaler ce qui est apparu (y compris à celle qui en a été bénéficiaire) comme une énorme surprise, voire une incohérence : l'attribution du César de la meilleure actrice à Anaïs Demoustier, pour son rôle dans Alice et le maire. J'apprécie cette comédienne, mais je pense que ce n'est pas lui faire injure que d'écrire que certaines de ses concurrentes avaient réalisé des performances bien plus marquantes. Je pense en particulier à Eva Green, formidable dans Proxima. Mais mon petit doigt me dit que le choix d'Anaïs Demoustier résulte peut-être d'une manoeuvre d'électeurs désireux d'éviter la désignation de l'une des deux actrices principales du Portrait de la jeune fille en feu : Adèle Haenel et Noémie Merlant. La sortie théâtrale (et... ratée) de la première, après l'attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, pourrait tout aussi bien être due au dépit de ne pas avoir été distinguée.

C'est tout pour les nouvelles du petit monde narcissique du cinéma français.

02:22 Publié dans Cinéma, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, actu, actualite, actualites, actualité, actuaités

vendredi, 21 février 2020

10 jours sans maman

Si l'intrigue de ce film s'inspire de celle d'un long-métrage argentin (non sorti en France, semble-t-il), en l'adaptant, ses auteurs en ont fait une comédie bien française, avec ses recettes et ses clichés.

Le premier principe mis en œuvre est l'exagération. La famille dont nous suivons les aventures n'est pas tout à fait vraisemblable. Tout d'abord, je doute qu'un couple de bourgeois tel que celui formé par Aure Atika (avocate de formation) et Franck Dubosc (DRH dans une grande surface de bricolage) ait quatre enfants d'âges aussi éloignés (2-3 ans pour le petit dernier, 8-9 ans pour le benjamin, 12-13 ans pour la cadette et environ 15 ans pour l'aîné). Mais, pour que l'histoire tienne la route, il fallait que le père soit vraiment mis en difficulté, ce qui n'aurait sans doute pas été le cas s'il n'avait eu à s'occuper que des deux plus jeunes ou des deux plus âgés).

On est aussi prié de croire que, malgré quatre grossesses et une vie de femme au foyer anxiogène, la maman de 45 balais est encore aussi bien gaulée que lorsqu'elle a rencontré son mari. On ne croit pas deux secondes à ce que dit l'un des enfants, au cours d'un repas de famille, concernant le "coup de vieux" qu'aurait pris sa mère. Pendant tout le film, Aure Atika est superbe...

Si l'on ajoute à cela un début pas du tout réussi, avec un "face caméra" de Dubosc sans intérêt, on comprendra que j'aie nourri de sérieuses appréhensions concernant la suite.

Fort heureusement, à l'introduction catastrophique succède un tableau de la vie familiale d'avant plutôt réussi, avec des enfants auxquels on a souvent envie de filer des claques et un mari qui ne pense qu'à son boulot. La mise en scène de la relégation de la mère, considérée par tout le monde comme la bonniche de service, atteint sa cible.

Les meilleurs moments surviennent quand le père se retrouve seul avec sa marmaille, surtout les premiers jours. On rit au joyeux bordel qui s'instaure dans une maison que la mère parvenait de manière inexplicable à conserver intacte. Le fait que les quatre enfants se mettent à faire de grosses bêtises en même temps est quand même un peu énorme.

A cet aspect comique se superpose une morale. L'absence temporaire de son épouse va pousser le père à s'intéresser vraiment à ses enfants... ainsi qu'à ses collègues de travail. C'est la partie la moins conventionnelle de l'histoire. Antoine (Dubosc, meilleur dans le registre de l'émotion que dans celui de la comédie, je trouve) va devoir reconnaître ses erreurs, celles commises au boulot comme celles commises avec ses enfants. Le personnage de la nouvelle nounou (Alice David, excellente) apporte une profondeur inattendue à l'intrigue. Même si c'est un peu convenu, j'ai été touché par la scène qui voit le père pénétrer dans la chambre de ses trois aînés, un soir qu'ils ne sont pas là, pour tenter de mieux les comprendre. Cette partie-là est vraiment bien filmée (au contraire du reste du film, assez platement mis en scène).

La fin est hyper-convenue, mais elle n'enlève pas le plaisir simple que j'ai éprouvé à regarder cette comédie sans prétention.

14:14 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 19 février 2020

Le Cas Richard Jewell

L'adaptation de cette histoire vraie sur grand écran est prévue depuis des années... mais pas avec les mêmes acteurs (Leonardo DiCaprio a d'abord été envisagé pour incarner l'avocat) ni le même réalisateur, puisque c'était Paul Greengrass qui, à l'origine, devait assurer la mise en scène. Et pourtant... le résultat projeté depuis ce mercredi sur nos écrans est incontestablement un film eastwoodien.

Le réalisateur quasi nonagénaire s'est attaché à des "Américains d'en-bas", cette petite classe moyenne (blanche...) patriote, honnête et travailleuse, parfois victime du "système". Il est intéressant de noter qu'il a soigné la manière de filmer son personnage principal, magnifiquement incarné par Paul Walter Hauser (qu'on a pu apercevoir dans Moi, Tonya et Blackkklansman). Au début de l'histoire, cet homme encore jeune, obèse, vivant chez sa mère, est présenté comme un brave type qui n'a pas eu de chance. C'est un homme serviable, très soucieux du respect de la loi, mais maladroit et, à dire vrai, parfois ridicule, à tel point qu'il a été viré de ses boulots précédents : policier municipal et agent de sécurité sur un campus universitaire. La tenue des Jeux Olympiques d'Atlanta (en 1996) est l'occasion pour lui de retrouver du travail... et de se rendre (croit-il) utile à la société.

Durant toute la première partie du film, il m'a semblé que Clint filmait souvent Richard Jewell en plongée, le montrant comme écrasé par le regard des autres et une société moderne qui méprise les "losers" dans son genre. Par contraste, à la fin, quand cet antihéros a recouvré le respect qui lui était dû, il semble davantage filmé en contre-plongée.

Entre ces deux points, on va suivre Jewell de son petit moment de gloire à sa descente aux enfers, puis à sa réhabilitation (tardive). Clint en profite pour réciter ses gammes, à travers la dénonciation des médias et de l'action gouvernementale.

La mise en scène du harcèlement et du lynchage médiatiques, sans être d'une ébouriffante nouveauté, place bien le personnage principal au cœur d'un maelstrom dont il a toutes les peines à s'extraire. De surcroît, le bonhomme, un patriote qui vénère les forces de sécurité, croit bon de tout faire pour faciliter la tâche des enquêteurs, quitte à nuire à son propre cas. Si l'on ajoute le fait qu'il a caché une partie de son passé (peu reluisant) à son avocat et qu'il ne respecte guère ses consignes de prudence, on comprend que les apparences aient pu être contre un homme bon, innocent mais frustre.

Eastwood brosse un portrait sans complaisance des médias dominants de l'époque (télévision et presse écrite), en y ajoutant sa patte. Ainsi, alors que c'est la presse locale qui a le plus souvent dérapé dans cette affaire (la presse nationale de qualité se montrant plus circonspecte), dans la revue des approximations journalistiques, le cinéaste républicain glisse un extrait du très démocrate New York Times...

Avec son scénariste, il a bâti un personnage particulièrement antipathique, celui de la journaliste arriviste qui joue de ses charmes, très bien interprétée ceci dit par Olivia Wilde (qui incarna "Treize" dans la série Dr House). Aux États-Unis, la manière dont cette journaliste (décédée en 2001 d'une surdose de morphine) est portraiturée dans le film a suscité la controverse. Et puis... je me demande dans quelle mesure ce vieux grigou de Clint n'a pas aimé diriger dans un rôle à la limite de la misogynie une comédienne qui fut une ardente supportrice de Barack Obama, président que notre Dirty Harry ne portait pas du tout dans son coeur...

Mais revenons au contenu du film. Pour être honnête, je me dois d'ajouter que le scénario offre une perspective d'évolution à ce personnage féminin détestable. Il est toutefois remarquable que les deux protagonistes qui, dans nombre de fictions hollywoodiennes, personnifieraient le Beau et le Bien (la ravissante et ambitieuse journaliste et le ténébreux agent du FBI), vont ici incarner les sources de nuisance et la malhonnêteté. Face à eux, l'ex-policier obèse et sa mère courageuse (formidablement jouée par Kathy Bates, ce qui lui a valu une nomination aux Oscar) sont broyés par le système, en particulier par le FBI.

A travers lui, le républicain Eastwood s'attaque au Gouvernement fédéral (l’État, dirions-nous en France), qu'il trouve trop intrusif, au point qu'il menace les libertés fondamentales. Je laisse chacun découvrir comment les employés du Département de la Justice manipulent leur principal suspect (très coopératif) à ses dépens. Précisons qu'à l'époque des faits, les États-Unis sont présidés par le démocrate Bill Clinton, ce qui rend la dénonciation eastwoodienne du gouvernement un peu moins objective...

D'ailleurs, le réalisateur ne masque pas ses convictions. Je pense que, pour les spectateurs états-uniens, elles sont évidentes. Un premier indice se trouve dans une discussion que Richard Jewell a avec son avocat franc-tireur (excellent Sam Rockwell). Pour éviter toute mauvaise surprise, celui-ci lui demande s'il n'appartient pas ou n'a pas appartenu à un mouvement sectaire ou une association prônant des opinions minoritaires extrémistes. Vu que le gars a planqué tout un arsenal chez lui, il est vite question de la NRA (National Rifle Association). Presque ingénument, le héros demande en quoi l'appartenance à la NRA serait un fait "minoritaire"...

On peut compléter par deux séquences plus tardives. La première est centrée sur la conférence de presse donnée par la mère (au bord des larmes). Sur l'estrade, le pupitre est entouré de deux drapeaux, celui des États-Unis à gauche, celui de l’État de Géorgie à droite. Seuls l'avocat et la mère sont présents à proximité du micro, devant un parterre de journalistes. Sans surprise, la mère est assise sur une chaise disposée juste à côté du drapeau géorgien, tandis que l'avocat parle, debout, au centre, entre les deux drapeaux, personne n'étant assis à côté de "Stars and Stripes", signe que l’État (le Gouvernement fédéral) abandonne les petites gens. Après son discours (modéré), l'avocat va prendre place sous la bannière étoilée, tandis que la mère s'exprime au pupitre : c'est au nom des valeurs fondamentales de l'Amérique que l'avocat franc-tireur a défendu un innocent broyé par la machine.

La symbolique est tout aussi forte au cours de la séquence se déroulant dans les locaux du FBI, à Atlanta. Ainsi, dans la salle d'attente, le réalisateur filme le héros et son avocat avec, à l'arrière-plan, l'ancien drapeau confédéré. Quelques minutes plus tard, à l'issue d'un entretien qui voit enfin Jewell s'affirmer face à ses contradicteurs (et, accessoirement, donner une petite leçon de droit à un trio de juristes), la scène se conclut par la sortie du duo, la caméra s'attardant sur la porte vitrée, sur laquelle est gravée la devise du FBI : "Fidelity, Bravery and Integrity", autant de valeurs que l'accusé (à tort) a chevillées au corps, alors que les employés du gouvernement ne les ont pas respectées.

La sensibilité d'Eastwood est perceptible aussi au niveau de ce qui ne se voit pas. Ainsi, si la foule qui assiste aux concerts à Atlanta est clairement multiethnique, tous les principaux protagonistes de l'histoire (policiers, agents du FBI, journalistes, avocats...) sont des Blancs non hispaniques ce qui, même si l'intrigue se déroule il y a 24 ans, ne laisse pas d'interroger, compte tenu de la composition de la population de la ville. Les Noirs sont systématiquement placés au second plan de cette histoire. Mais, surtout, il faut attendre la toute fin du film pour découvrir l'identité du véritable poseur de bombe, dont on se garde de nous dire que c'est un catholique blanc suprémaciste...

Il reste que cette lutte contre l'injustice a été menée par des "outsiders" (un obèse viré de la police, un avocaillon sans succès et une immigrée russe). J'ai pris beaucoup de plaisir à voir le pot de terre combattre le pot de fer. Sur le plan technique, c'est un très bon film, bourré de qualités... mais c'est une œuvre "engagée" dans tous les sens du terme.

20:53 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 17 février 2020

Queen & Slim

Cette "reine" (ou "diva") et ce "lascar" sont deux jeunes Afro-Américains, plutôt bien comme il faut. Lui travaille dans un petit commerce, ne boit pas d'alcool et ne veut surtout pas faire de vagues. Elle est issue d'un milieu modeste (comme lui), mais a réussi sur le plan scolaire : elle est devenue avocate, a peu de vie sociale et croit qu'en filant droit on peut s'en sortir. Leur dîner amoureux (dans un snack assez minable) est lié à leur inscription sur Tinder. Cette soirée qui promettait de ne pas être mémorable va complètement déraper, à cause d'un contrôle routier mené par un policier blanc raciste.

A partir de là, Melina Matsoukas construit une oeuvre revendicative (inspirée des films de Spike Lee), où les problèmes inter-raciaux croisent un road movie initiatique et une belle histoire d'amour. Comme son modèle, la réalisatrice a compris que, pour faire passer un propos militant, il faut soigner l'emballage. La photographie est donc superbe (avec des scènes de nuit particulièrement réussies, mais aussi de beaux plans paysagers), la musique attrayante (avec -à mon grand soulagement- très peu de rap, moins présent que la soul, le funk et le r'n'b) et des acteurs principaux sculpturaux. La "diva" est magnifiquement incarnée par Jodie Turner-Smith (une illustre inconnue, pour moi), tandis que, dans le rôle du "lascar", on retrouve Daniel Kaluuya, aperçu dans Sicario et -surtout- remarqué dans Get Out.

L'histoire d'amour est improbable, parce que la jeune femme n'est pas de prime abord très attirée par son rendez-vous galant. Durant la première partie de l'histoire, on voit d'ailleurs les deux fuyards s'engueuler à plusieurs reprises. Petit à petit, on sent que "Slim" monte dans l'estime de "Queen", d'abord parce qu'il est attentionné, ensuite parce que sa personnalité grandit au cours de la cavale. De son côté, la jeune femme, déjà une belle plante à la tête bien pleine au début, va peu à peu s'ouvrir et s'épanouir. A cet égard, la transformation physique qui s'opère chez l'oncle de "Queen" accompagne la progressive maturation de deux adultes.

Cette maturation intervient au cours de la cavale routière. Entre l'Ohio et la Floride, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur des divers véhicules que le duo emprunte. On y mange, on y dort, on y discute, on y réfléchit, on y écoute de la musique... et l'on finit par y faire l'amour. Cette fuite semble s'inspirer de celle de Bonnie & Clyde, à ceci près que nos deux héros ne sont pas des tueurs compulsifs, juste deux adultes un peu paumés, qu'un fait divers va transformer en icônes.

Cela nous mène au propos politique de ce film. Même si, dans la scène-clé du début, les rôles sont inversés (c'est le policier blanc raciste qui meurt), il est évident que la scénariste a voulu dénoncer les violences policières, en liaison avec le mouvement Black Lives Matter. (Au passage, je pense qu'elle en a profité pour lancer une petite pique en direction de Barack Obama : soyez attentifs à l'utilisation de la formule "Yes, we can" dans la version originale...) On pourrait se demander pourquoi elle n'a pas plutôt construit son histoire autour d'une "bavure" bien réelle. Je pense que c'est pour ne pas se contenter de montrer les Afro-Américains comme des victimes. Dans le choix du sujet comme dans la manière de le mettre en scène, on sent la volonté de susciter une certaine "fierté noire".

Notons toutefois que le propos n'est pas uniforme : on nous présente une ample palette des opinions et des comportements des Noirs américains... palette plus large que celle des personnages blancs. Si l'on excepte le shérif pris en otage, tous les policiers sont dépeints comme des cons racistes ou prompts à la gâchette (femme y compris, dans un film qu'il est difficile de qualifier de féministe tant il sexualise la représentation du corps féminin, en particulier dans la séquence se déroulant chez l'oncle). Même le couple de Blancs qui héberge temporairement les fugitifs est montré de manière ambiguë : l'épouse est très réticente et son mari agit moins par antiracisme que par fidélité envers un ancien compagnon d'armes.

Ces limites posées, l'ensemble n'en forme pas moins un film coup-de-poing, qui véhicule pas mal d'émotion, jusqu'à une fin certes prévisible, mais tournée de manière efficace.

22:30 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 09 février 2020

Les Filles du Docteur March

Le hasard de mes pérégrinations cinématographiques fait que je viens de m'enquiller trois œuvres "féministes", chacune dans un genre différent, puisque Birds of Prey décentre le film de super-héros, Une Belle Equipe revivifie la comédie sportive, alors que Les Filles du Docteur March est la réadaptation d'un succès littéraire.

Tout tourne autour des quatre filles, chacune dotée d'un talent et d'un tempérament différents :

En partant de la gauche vers la droite (ci-dessus), on commence par rencontrer Meg (Emma Watson, à jamais mon Hermione adorée), la conformiste, pourtant douée pour le théâtre. A sa gauche se tient Jo (Saoirse Ronan, éblouissante), la garçonne, la rebelle, l'écrivaine. Juste à côté d'elle se trouve Amy (Florence Pugh, que l'on va bientôt revoir aux côtés de Scarlett Johansson...), la petite peste, assez douée pour la peinture. Enfin tout à droite est placée Beth la pianiste, la plus renfermée des sœurs, la plus pieuse aussi.

Habilement, le film alterne les allers-retours entre deux époques (qui correspondent aux deux premiers tomes de la série de romans écrite par Louisa May Alcott). La partie "moderne" montre les jeunes femmes devenues adultes, moins attachées à la maison familiale, empêtrées dans leurs problèmes personnels. C'est filmé sous une lumière crue, limite frontale.

Par contraste, le passé (celui de la fin de la Guerre de Sécession, en 1864-1865) apparaît sous des tons chauds, ocres. Un formidable travail a été fait au niveau de l'éclairage et des décors. Je pourrais aussi ajouter les costumes, mais je commence à en avoir un peu marre de ces films dont l'action est située dans le passé et où les personnages ne salissent pas leurs vêtements... Les retours en arrière ressuscitent un cocon, celui dans lequel baignait la cellule familiale, certes privée du père (parti à la guerre), mais où la solidarité entre filles faisait tout supporter. C'était aussi une époque où les adolescentes pouvaient croire en leurs rêves.

Cela nous amène au propos du film (en écho au XXIe siècle) : la difficulté d'être femme, dans une société qui les empêche de vivre de manière indépendante. Le personnage de Jo se fait le porte-parole de la romancière... et de la cinéaste, dont elle est un alter-ego. Si les actrices sont convaincantes, on ne peut pas dire que les personnages masculins soient particulièrement réussis. J'ai lu l'un des romans il y a très très longtemps mais, je n'avais pas gardé en mémoire un tableau aussi fade de la gent masculine. Pour être clair, Timothée Chalamet fait ce qu'il peut pour rendre crédible son personnage de dilettante efféminé, tandis que Louis Garrel et James Norton (oui, l'ancien révérend de Grantchester !) peinent à sortir le manche à balai resté coincé aux tréfonds de leur anatomie. Seuls les trois "vieux" ont de la personnalité : le père des héroïnes (dévoué à leur épanouissement), le voisin grand-père (qui, depuis qu'il a perdu sa fille, regarde avec envie la maison animée par les petites March) et le directeur de publication d'une revue, le seul ouvertement misogyne. C'est d'ailleurs le principal problème de fond : on a du mal à comprendre comment pouvait s'exercer une telle domination patriarcale, presque tous les hommes visibles à l'écran finissant par céder aux héroïnes ! Ici, Greta Gerwig rate son coup, en particulier si elle vise les États-Unis d'aujourd'hui. Les exemples de misogynie y sont si nombreux (jusqu'au plus haut niveau) qu'on a du mal à comprendre comment elle a pu en tirer quelque chose d'aussi fade.

Le film n'en demeure pas moins très regardable, en raison de son habillage visuel réussi et de la prestation d'une brochette d'actrices de talent.

Une Belle Equipe

Quand bien même le titre évoque un vieux film de Julien Duvivier (sorti en 1936), c'est à un autre long-métrage qu'Une Belle Equipe fait penser : Comme des garçons, sorti il y a deux ans dans une relative confidentialité (malheureusement).

C'est d'ailleurs ce qui m'a retenu d'aller voir ce film plus tôt. J'avais trop peur du déjà-vu. Mais, comme le bouche-à-oreille est bon et que, derrière la caméra, se trouve Mohamed Hamidi, auteur de La Vache, je me suis laissé tenter.

La première partie est une pure comédie, qui a pour théâtre une petite ville des Hauts-de-France, terre de football, de sociabilité ouvrière... et d'intense consommation de bière. Le modeste club (masculin) de football bat de l'aile. Il risque même la disparition, à moins que son entraîneur (Kad Merad, fidèle à lui-même) ne trouve une solution. Celle-ci va lui être suggérée par sa fille : remplacer les joueurs suspendus par... des femmes !

Les comportements masculins sont l'occasion d'enfiler les clichés (hélas pas toujours désuets). La plupart des compagnons/maris ne s'occupent guère des enfants ni des tâches ménagères. Ce sont très souvent des alcooliques (certains jouant au football plus par habitude que par souci d'exercer une activité physique), à l'esprit étroit. Sans surprise, le président du club est un notable du cru, assez antipathique.

Je rassure mes lecteurs mâles : le scénario offre la possibilité à ces personnages caricaturaux d'évoluer... dans le mauvais sens comme dans le bon. La deuxième partie voit les mauvais penchants de certains d'entre eux l'emporter, dans une farandole de mesquineries qui plombe un peu l'ambiance.

Face à cette masse de testostérone bedonnante, les apprenties joueuses déploient une belle énergie. Je dis "apprenties joueuses" parce qu'apparemment, la plupart des actrices n'avaient quasiment jamais touché un ballon de football auparavant. Quand on voit ce qu'elles finissent par réussir à faire à l'écran, on se dit que l'entraînement a dû être sacrément bon... ou bien que certaines d'entre elles avaient des prédispositions cachées. C'est d'ailleurs ce qui est suggéré à propos des principaux personnages féminins. Si l'on excepte les deux qui pratiquent déjà la ballopied, toutes les autres sont jeunes et s'entretiennent physiquement. Leur manquent juste la technique et la mise en pratique de schémas tactiques... et il leur faut apprendre vite : il leur reste trois matchs pour tenter de grappiller le point qui permettrait à l'équipe de rester dans la division.

Toutes les actrices sont formidables. Je retiens particulièrement Laure Calamy en bourgeoise qui se lâche, Sabrina Ouazani rayonnante, Manika Auxire effrayante de vulgarité et Céline Sallette parfaite en mère-courage, la grande soeur dont le groupe a besoin... et l'adjointe sur les épaules de laquelle l'entraîneur pourrait se reposer d'une partie de sa charge.

Le résultat est un feel good movie, durant lequel j'ai souvent ri (dans la première partie). Comme on s'achemine vers une fin consensuelle, il faut bien que les hommes obtus se rachètent. Le scénario tombe alors dans la facilité (qu'il frôle souvent au cours du film) en reportant toute la culpabilité sur la Fédération de football, nouvelle incarnation d'un pouvoir parisien lointain et oppresseur des bons p'tits gars de la Province. Cette limite posée, l'ensemble forme vraiment un bon film.

14:10 Publié dans Cinéma, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 24 janvier 2020

Scandale

Bienvenue dans le monde des riches mâles blancs dominants, harceleurs sexuels de surcroît ! S'inspirant d'une affaire bien réelle (celle impliquant l'ancien patron de Fox News), Charles Randolph (aussi scénariste de The Big Short) et Jay Roach (plus connu comme réalisateur des mémorables Austin Powers...) ont monté ce film féministe, s'appuyant sur trois comédiennes pleines de classe : Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie.

Commençons donc par ce que le film a d'emballant : le jeu des acteurs. En dépit des ravages de la chirurgie esthétique, Nicole Kidman réussit à faire passer de l'émotion, tandis que Charlize Theron développe toute l'épaisseur et la complexité de son personnage. De son côté, Margot Robbie excelle à transmettre les espoirs et les craintes ressentis par Kayla... et Dieu qu'elle est belle !

Mais ce fantastique trio d'Amazones ne doit pas nous faire oublier la foultitude de seconds rôles féminins bien campés, au premier rang desquels se trouve Jess, la collègue homo de gauche qui n'a trouvé qu'un boulot à Fox News pour gagner sa croûte ! Elle a les traits de Kate McKinnon, remarquée ces dernières années dans S.O.S. Fantômes, L'Espion qui m'a larguée et Yesterday.

Du côté des messieurs, il faut souligner l'excellente composition de John Lithgow, parfaitement crédible en patron de médias roublard et odieux. D'autres personnages masculins ont droit à un traitement qui sort de la caricature.

C'est une autre qualité de ce film, qui, face à des comportements dégueulasses, prend le temps d'expliquer les choses et nous propose des portraits nuancés aussi bien des victimes que des prédateurs et des témoins plus ou moins complices. Bien que très individualistes, tous se sentent liés au succès de la chaîne d'information, quitte à passer par pertes et profits quelques incartades, en affectant d'ignorer leur gravité.

Je suis néanmoins réservé sur le film pour plusieurs raisons. La première est le décalage que j'ai ressenti entre mon mode de vie et celui des personnages représentés à l'écran. Je trouve qu'ils évoluent dans un monde superficiel, clinquant, pourri par le fric... mais que c'est plutôt montré comme quelque chose de chouette. La deuxième réserve tient à l'hypocrisie de la mise en scène. Le fond dénonce vigoureusement l'exploitation des (jolies) femmes... mais le réalisateur a filmé avec une évidente gourmandise les formes avantageuses des actrices, pas uniquement celles du trio vedette, mais aussi celles des nombreuses figurantes, dont on présume qu'elles n'ont pas été recrutées sur leur connaissance de la mécanique quantique.

Et puis il y a (surtout) la présentation de Fox News et du travail de ses supposés journalistes. Je ne vais plus regarder ce qui s'y passe depuis des années mais, sous les présidences Bush et Obama, il m'arrivait régulièrement d'aller y jeter un oeil... et je trouvais cela assez consternant. Ici, on se contente de quelques petites piques sur l'aspect orienté de la chaîne d'info, mais il n'y a quasiment rien sur le manque de professionnalisme. Je pense que c'est pour que l'attention des spectateurs se concentre sur le problème du harcèlement. Du coup, parce que ce sont des victimes, on évite de dire que ces femmes faisaient un boulot de merde.

22:12 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 22 janvier 2020

Les Vétos

Le film ruraliste a le vent en poupe, ces dernières années... et ce n'est pas moi qui vais le déplorer. Cela nous a permis de voir de jolies réussites comme Petit Paysan ou, plus récemment, Au nom de la terre. Ici, on se place plutôt entre Médecin de campagne (le personnage interprété par Clovis Cornillac étant presque un double de celui incarné naguère par François Cluzet) et Une Hirondelle a fait le printemps, à ceci près que, contrairement à Sandrine (Mathilde Seigner), l'héroïne Alexandra cherche à fuir la campagne plutôt qu'à s'y installer.

La première partie est filmée sur le ton de la comédie, avec, à intervalle régulier, des moments cocasses, qui jouent sur le comique de situation et le "choc des cultures". Alexandra la Parisienne (Noémie Schmidt, vue notamment dans la mini-série A l'intérieur) ne cherche pas à se rendre sympathique... et, surtout, après cet été, elle ambitionne d'entrer dans un prestigieux laboratoire avec, en ligne de mire, un centre de recherches aux Etats-Unis.

J'ai apprécié l'ironie du début, même si je trouve que l'actrice principale surjoue un peu. Le trait est trop appuyé, mais comme, en face, des comédiens chevronnés (Clovis Cornillac, excellent, et Carole Franck) font le job, cela passe.

Le point de bascule est la mise-bas, une scène particulièrement difficile à tourner (et qui, là encore, rappelle Une Hirondelle a fait le printemps). C'est une réussite. On sent l'actrice impliquée et, à la fin, j'ai été ému. J'ajoute que, dans cette scène comme dans les autres, les animaux (chiens, chats, vaches, souris...) sont particulièrement bien filmés, une qualité à signaler alors que la réalisatrice (Julie Manoukian) est semble-t-il novice dans cet exercice.

Du coup, j'ai bien supporté les grosses ficelles du scénario. Evidemment, l'héroïne va entrer en conflit avec les habitants du cru. Evidemment, elle va aussi se faire des amis... un jeune homme en particulier, beau garçon attentionné dont on a immédiatement compris qu'il n'avait pas vocation à rester un simple collègue de travail. C'est aussi une histoire de passation de témoin, avec l'oncle Michel et entre Nico et Alexandra.

Petit à petit, le personnage de la jeune femme s'étoffe et, aux côté de Nico, Lila (et Zelda, adorable gamine interprétée par Juliane Lepoureau), elle forme un groupe attachant, qui nous communique un bel appétit de vivre.

20:47 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 19 janvier 2020

Rodez en tête !

... mais pas de la Ligue 2 ! Non, dans ce billet, il va être question d'un autre classement, peut-être bien plus important pour l'ensemble des habitants : celui des villes et villages où il fait bon vivre. Il a été établi par une association, villes et villages où il fait bon vivre, à partir de plus de 180 critères. Une synthèse des résultats est proposée par le Journal du dimanche :

Sur la carte ci-dessus, vous remarquerez que les communes sont classées par strate de population. Ainsi, dans la catégorie "grandes villes" (peuplées de plus de 100 000 habitants), c'est Annecy qui arrive en tête. Dans la strate suivante, c'est Bayonne. Dans la strate 20 000 - 50 000 habitants, la lauréate est... Rodez !

Au niveau du classement global (toutes communes de plus de 2 000 habitants confondues), Rodez arrive à la... douzième place ! (Aux non-Aveyronnais qui liraient ce billet, je rappelle que le numéro départemental correspondant à l'Aveyron est le 12.)

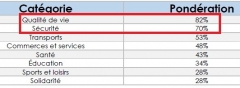

Concernant les critères, on remarque qu'ils ont été pondérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis sur un pied d'égalité. Les auteurs de l'étude les ont coefficientés à partir de résultats d'études d'opinion (portant sur ce qui compte le plus dans la vie quotidienne, aux yeux des personnes interrogées). La qualité de vie et la sécurité arrivent largement en tête, ce qui avantage une commune comme Rodez :

Joint à l'article, un document détaille le contenu des critères, ce qui nous mène aux fameux 182 points sur lesquels ont été fondés les divers classements. A noter que l'un d'entre eux est consacré aux villages.

10:26 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualite, actualites, actu, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, occitanie, france

vendredi, 27 décembre 2019

Proxima

Outre la proximité, le titre de ce film évoque une étoile (Proxima du Centaure), la plus proche de notre système solaire. C'est aussi le nom qui a été donné à la mission du spationaute Thomas Pesquet... que l'on voit d'ailleurs apparaître au cours du film !

Au centre de l'histoire se trouve Sarah Loreau, une ingénieure aérospatiale appelée à remplacer l'un des trois astronautes de la mission. Elle est française et femme, ce qu'on va lui faire ressentir. Même si le propos est atténué dans le film, la réalisatrice dit s'être inspirée des témoignages des "femmes de l'espace", auxquelles il est rendu hommage à la toute fin. Dès son intégration à l'équipe, Sarah est confrontée au machisme de l'américain Mike (Matt Dillon), qui va se révéler moins crétin dans la suite de l'histoire. Le plus dur pour elle est l'entraînement sur la base soviétique russe. Le directeur du programme ne fait rien pour lui faciliter les choses.

Les scénaristes non plus. Epaulée par le Suisse Jean-Stéphane Bron (L'Opéra, L'Expérience Blöcher, Cleveland contre Wall Street), Alice Winocourt (à laquelle on doit déjà deux superbes oeuvres : Augustine et Maryland) accumule les emmerdes sur le dos de son héroïne. C'est une mère célibataire (divorcée), dont l'ex-mari est (jusqu'à présent) peu investi dans l'éducation de leur fille. Celle-ci est de surcroît dyslexique (et dyscalculique, dysorthographique... n'en jetez plus !) et un peu caractérielle. Viscéralement attachée à sa mère, la petite redoute la moindre séparation et le fait bien comprendre à sa génitrice.

J'ai trouvé que cela faisait un peu trop. L'héroïne a déjà bien assez de soucis comme cela sans qu'il soit nécessaire d'accumuler les guignes de sa vie personnelle. Mais, fort heureusement, cette héroïne est incarnée par Eva Green (vue cette année dans Dumbo), qui a visiblement payé de sa personne pour entrer dans ce rôle à la fois physique et mental. Aussi peu "glamour" le personnage de Sarah soit-il, Eva Green réussit à lui donner un charme fou (mais je ne suis peut-être pas objectif).

A ceux que les difficultés de la spationaute ne passionneraient pas, l'aspect documentaire du film peut suffire. La réalisatrice a obtenu de tourner dans les lieux mêmes où travaillent celles et ceux qui contribuent au programme spatial, de Cologne à Baïkonour, en passant par la ville fermée de Star City. Comme dans ses films précédents, Alice Winocourt fait montre de son savoir-faire caméra à la main et surtout de son talent pour construire les plans. Avec un dispositif simple, sans effets spéciaux, elle réussit à suggérer l'angoisse, le mépris, la convivialité, bien aidée il faut dire par des acteurs épatants.

Je recommande chaudement ce film "spatial" féministe, tourné par l'un de nos plus talentueux cinéastes.

12:16 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 06 décembre 2019

Une tirade d'anthologie

Depuis bientôt un mois, TF1 a entrepris la diffusion de la deuxième saison de la série Balthazar, dont j'ai déjà parlé l'an dernier. Je trouve que la recette -très classique- fonctionne vraiment bien. Tomer Sisley est toujours aussi bon en expert médico-légal à la fois charmeur et érudit, tenaillé par l'assassinat de son épouse, qui n'a jamais été élucidé. A ses côtés, Hélène de Fougerolles a vu son personnage de capitaine de police s'étoffer un peu. Sa vie personnelle prend plus de place à l'écran. Cela m'amène à la scène d'anthologie située dans le sixième épisode, intitulé La Dette :

Curieusement, dans les séries françaises, les parents sont très souvent montrés complaisants avec les travers de leurs enfants adolescents, comme s'il fallait leur passer tous leurs caprices. Ici, l'héroïne vide son sac. Elle qui sacrifie une part de sa vie privée pour servir le bien commun en a marre d'être prise pour une bonniche par son mari infidèle (et démago avec les enfants, semble-t-il) et ses rejetons ingrats. J'ai a-do-ré ! (La fin de l'épisode montre une évolution, consécutive au coup de gueule du capitaine.)

Question humour, l'épisode précédent, intitulé Face à la mort, bien qu'assez lugubre, contient une saynète tragi-comique qui plaira aux admirateurs de l'acteur principal. Cette scène est censée se dérouler à l'époque où le médecin était interne, au cours d'un bizutage qui a mal tourné. Pour rajeunir Tomer Sisley, on lui a fait porter une horrible perruque :

16:16 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, médias, télévision, société, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

vendredi, 29 novembre 2019

Joyeuse retraite !

On ne va pas se mentir. C'est de la comédie française hyper-balisée, avec des clichés, des facilités, de la "gauloiserie"... et une fin prévisible, consensuelle. Néanmoins, le film n'est pas inintéressant, pour plusieurs raisons.

La première tient à une actrice, qui vole la vedette aux deux têtes d'affiche (Thierry Lhermitte et Michèle Laroque, qui cachetonnent comme c'est pas permis). Je veux parler de Nicole Ferroni, plus connue comme chroniqueuse sur France Inter. Ici, elle incarne la fille des héros, une directrice d'EHPAD en pleine crise de couple, une battante qui tente de tout gérer au mieux.

Au départ, on la découvre dans le personnage de Cécile, plutôt à contre-emploi. Plus loin, le scénario lui réserve un véritable moment de bravoure, dans une scène savoureuse avec la directrice d'école. Elle est un peu moins convaincante en épouse séparée qui se cherche, mais sa présence contribue grandement à l'intérêt du film.

J'ai aussi apprécié quelques-unes des scènes centrées sur les grands-parents, notamment la période couvrant l'accueil de leur gendre (jusqu'à ce qu'ils croient en être débarrassés) et, surtout, la visite de la maison par une famille de potentiels acheteurs. Même si certaines scènes sont quelconques, même si les dialogues sont souvent poussifs, j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises tant certains moments sont cocasses.

C'est parfois joliment tendre, quand il est question de l'arrière-grand-mère, censée être mourante (Judith Magre, d'une revigorante énergie), ou quand les enfants sont à l'écran. Il y a même un soupçon de subtilité à propos du "départ" des personnes âgées, certains des protagonistes comprenant systématiquement ce terme au sens figuré (celui du décès), alors que deux des personnages ne pensent qu'à une chose : filer au Portugal !

Voilà. Cela ne mange pas de pain. Au niveau de la réalisation, c'est très scolaire, avec une tendance à étirer inutilement certaines scènes. Mais on sort de là détendu.

20:39 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 23 novembre 2019

Le Code du tueur

Je ne connaissais pas cette mini-série britannique, créée en 2015, dont France 3 vient de rediffuser les trois épisodes, visibles pendant encore quelques jours en replay. D'une façon légèrement romancée, elle raconte l'émergence de la police scientifique moderne, à travers l'utilisation de la preuve ADN.

Le premier épisode met en parallèle le début d'une enquête sur le viol et le meurtre d'une adolescente (aux environs de Leicester, en 1983) et les recherches d'Alec Jeffreys. Dans son petit laboratoire, cet universitaire tente de séquencer l'ADN, au départ plutôt dans le but de retracer les filiations. La mise en scène montre bien à quel point ce travail pionnier fut ardu. Dans le même temps, à quelques kilomètres de là, le commissaire David Baker (un flic besogneux et compatissant, à l'ancienne) piétine dans son enquête, en dépit des moyens déployés. Dans le rôle, David Threlfall est excellent.

L'épisode s'achève alors que le scientifique est sollicité dans une affaire d'immigration. Les spectateurs comprennent aussi qu'on a affaire à un tueur en série, dont on ne nous montre quasiment rien, principalement l'ornement intérieur de sa voiture :

Le deuxième épisode est celui où l'action progresse le plus. D'un côté, la police pense avoir mis la main sur un suspect crédible, mais pour un seul des deux meurtres. C'est le moment où le commissaire et le scientifique entrent en contact. L'analyse ADN semble capable d'innocenter un accusé comme de dénicher le vrai coupable dans une foule de suspects. Le suspens est bien entretenu à propos de l'identité du tueur.

Le troisième épisode est celui du dénouement. Au départ, les policiers pensent que le test ADN pratiqué à grande échelle va leur donner la clé de l'énigme... mais l'on nous ménage quelques rebondissements. Celles et ceux qui sont familiers des enquêtes criminelles ne seront pas surpris de découvrir le stratagème utilisé par le coupable pour tenter d'échapper à la police. J'ai aussi apprécié que l'on ne s'attarde pas sur la personnalité du violeur. Le film s'attache surtout aux familles des victimes et au quotidien des héros. Ajoutons que les seconds rôles sont campés avec beaucoup de réalisme et que l'ambiance des années 1980 est parfaitement restituée.

L'ensemble est une belle réussite.

15:22 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, histoire, télévision, cinéma, cinema, film, films

lundi, 11 novembre 2019

OPJ Pacifique Sud

C'est le titre de la nouvelle série quotidienne de France Télévisions, dont la diffusion est programmée à partir de ce lundi 11 novembre sur France Ô... une chaîne dont la disparition est prévue dès 2020. Je pense qu'à terme, on envisage de faire basculer cette série sur une autre chaîne, par exemple France 3. En effet, cet été, France Télévisions a signé un "pacte pour la visibilité des Outre-mer", dans lequel il est prévu (entre autres) la diffusion, sur une "grande" chaîne, d'un feuilleton mettant en valeur le monde ultramarin.

Celui-ci a pour cadre la Nouvelle-Calédonie, mais l'équipe (paritaire) de héros est multiculturelle :

La commandante (n°1 ci-dessus) est d'origine réunionnaise, Jackson (n°2) le nouveau lieutenant est un Antillais de Paris, Kelly (n°3) est une authentique Kanak, tandis que Gaspard le capitaine (n°4) est sans doute un Caldoche, qui a dû passer un peu de temps en métropole. Le but est visiblement de fédérer le public le plus large possible, quitte à sous-représenter les Blancs.

Le premier épisode, d'une durée de 27 minutes, met en place le schéma narratif et présente les principaux personnages. Si les paysages calédoniens sont magnifiques et la musique plutôt bonne (une rareté à signaler au niveau des séries françaises), on n'évite pas les clichés : la commandante est une mère célibataire (ceci dit veuve et pas divorcée) confrontée à une ado tête-à-claques, le capitaine est un quasi-baba-cool en tongs et le nouveau lieutenant est à la fois tourmenté et psycho-rigide. (Il est évident que sa mutation sur le Caillou cache un douloureux secret.)

On peut ajouter à cela quelques invraisemblances. Je passe rapidement sur la principale : il me semble qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est la gendarmerie qui est chargée des enquêtes criminelles. Mais, compte tenu des événements du passé, il a sans doute paru judicieux aux scénaristes de choisir un autre contexte pour ses héros. Les vrais problèmes viennent du déroulement de plusieurs scènes. Que le nouveau, Jackson, soit taciturne et cassant est vraisemblable, mais certaines de ses répliques (et ses refus de répondre) ne passeraient pas aussi facilement dans la réalité. Il en est de même de l'altercation qui oppose la fille de la commandante à une autre lycéenne. Il n'y a visiblement aucune suite au niveau de l'établissement scolaire et la mère lâche l'affaire trop vite.

Bref, ce n'est pas super-bien joué, mais cette histoire de meurtre dans l'usine de nickel recèle sa part de mystère. Pour l'instant, on n'est clairement pas au niveau de Meurtres au paradis.

15:01 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france, télévision

samedi, 02 novembre 2019

Le Roman des Goscinny

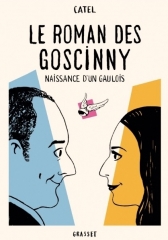

La récente sortie de La Fille de Vercingétorix (par le duo Conrad-Ferri) est une invitation à se replonger dans les aventures plus anciennes d'Astérix et Obélix, en particulier celles scénarisées par René Goscinny (1926-1977), auquel un roman graphique a été consacré. Il est paru cet été. Je viens d'en achever la lecture.

La couverture annonce parfaitement le contenu du livre. On y voit, de profil, René Goscinny et sa fille Anne, qui ne s'est jamais remise complètement de la mort précoce de son père, qu'elle a de surcroît assez peu connu : elle avait neuf ans quand il est décédé.

Elle en a d'ailleurs beaucoup voulu au cardiologue qui avait fait pratiquer un test d'effort sur son père, au coeur fragile. Cela permet de comprendre les rares séquences dessinées sur fond rose, qui montrent une Anne Goscinny plus jeune, avide de vengeance.

Mais la majorité de cette bande dessinée nous est présentée soit sur fond jaune, soit sur fond bleu. Les chapitres dessinés sur fond jaune montrent l'oeuvre en construction, notamment les discussions entre Anne Goscinny et l'auteure Catel, à laquelle on doit, entre autres, une biographie en images d'Olympe de Gouges. L'artiste est face à un dilemme : soit elle continue à privilégier les projets concernant les femmes, soit elle se lance dans ce travail sur René Goscinny qui, quoiqu'homme, a bercé sa jeunesse et inspiré son travail. Elle a fini par dire oui à la fille du scénariste et a eu accès aux archives familiales.

Cela lui a permis de construire les séquences sur fond bleu, dans lesquelles on voit René Goscinny s'exprimer à la première personne et raconter l'histoire de sa vie.

Ceux qui l'ignoreraient apprendront que la famille de Goscinny est composée majoritairement de juifs ayant fui l'Europe de l'Est antisémite. Les parents de René n'ont d'ailleurs échappé au génocide que parce que, dans l'Entre-deux-guerres, ils sont partis s'installer en Argentine, un pays alors riche en opportunités, en particulier pour un ingénieur comme Stanislas (le père).

Très tôt, le jeune René se révèle un boute-en-train, plutôt bon élève. Mais il est assez vite atteint par le virus du cinéma (notamment Laurel et Hardy) puis de la bande-dessinée. Il se fait la main en reproduisant des planches déjà publiées ou en caricaturant des personnages célèbres.

Ce n'est pas l'un des moindres intérêts de ce livre que d'y trouver des reproductions de documents authentiques, la plupart de la main de Goscinny. Ce n'était pas un dessinateur maladroit, l'un de là.

Après le décès de son père, c'est aux Etats-Unis que René tente de percer dans son hobby. Fort heureusement pour nous, il n'a pas réussi. Mais il a côtoyé les fondateurs de Mad. A la fois dessinateur et scénariste à ses débuts (et même souvent homme à tout faire), René va petit à petit se spécialiser dans l'écriture de scenarii, où son imagination fertile et son humour ravageur vont faire merveille.

Le succès n'est venu qu'en Europe, une fois qu'il s'est associé à plusieurs dessinateurs très talentueux, comme Sempé, Morris et Uderzo. Le livre ne nous raconte que les tout débuts, à savoir la rencontre entre Goscinny et tel ou tel acteur de l'histoire de la bande-dessinée francophone (souvent belge, rappelons-le), ainsi que les premières productions.

Pour qui s'intéresse un tant soit peu à l'histoire en général et celle de la bande dessinée "française" en particulier, c'est un ouvrage indispensable.

20:15 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, bd, bande dessinée, bandes dessinées, bandes-dessinées, bande-dessinée, humour, france, société, caricature, livre

mardi, 29 octobre 2019

Fahim

Ce film, que certaines mauvaises langues qualifient d' "immigrationniste", est inspiré d'une histoire vraie, celle de Fahim Mohammad, jeune sans-papiers bangladais... et joueur d'échecs prodige. Réalisé par Pierre-François Martin-Laval, il bénéficie de la présence au générique d'Isabelle Nanty et Gérard Depardieu.

La première partie de l'histoire plante le décor au Bangladesh. On n'est pas du tout dans un film français. Les scènes ont été tournées en langue locale. C'est assez bon dans la manière de décrire un pays en développement. La famille de Fahim n'est ni riche ni miséreuse... mais son père milite dans les rangs de l'opposition. Le départ est vécu comme un déchirement et, hélas, mis en en scène avec beaucoup de pathos.

La filière suivie pour arriver en France métropolitaine n'est pas décrite dans le détail. On saura juste que le père et le fils sont d'abord passés en Inde (en graissant quelques pattes).

Le ton de la comédie l'emporte quand le gamin entre au contact d'un prof d'échecs aussi obèse que grande gueule. Dans le rôle, Depardieu est vraiment bon (meilleur encore que dans Thalasso). Les camarades de jeu de Fahim sont aussi bien campés. Le gros point faible est le personnage d'Isabelle Nanty, qui incarne une sorte de Mère Teresa laïque... et qui en fait des tonnes.

Entre deux séances de cours (ou de parties) d'échecs, on découvre à travers les pérégrinations du duo les difficultés rencontrées par les migrants en France. La plus surprenante est liée au comportement étrange du traducteur employé par la préfecture ! (Précisons tout de même qu'on nous présente des migrants pétris de qualités : le fils est une sorte de surdoué, le père un modèle de pudeur, travailleur de surcroît et la mère restée au pays est une musulmane non voilée.)

Bref, même si l'on ne partage pas tous les a priori qui ont guidé la création de ce film, on peut quand même savourer ce quasi-conte de fées.

P.S.

Il y a un mois et demi, Le Parisien a publié (sous la plume d'Agnès Vives) un excellent article (incluant un podcast très complet) revenant sur l'ensemble du parcours de Fahim, avant et après le film.

P.S. II

Il faut savoir "rendre à César, ce qui appartient à César". A sa toute fin, le film évoque l'action d'un ancien Premier ministre, celui qui était en poste en 2011, mais sans le nommer. A ceux qui ne maîtriseraient pas l'histoire récente de la Ve République, je conseille d'aller jeter un œil à un article du Figaro.

23:11 Publié dans Cinéma, Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 26 octobre 2019

La voix d'Alfred Dreyfus

On peut l'écouter sur le site de la BNF, dans le thème "Archives de la parole". L'extrait, qui dure environ deux minutes, a été enregistré en 1912. On peut y entendre le plus célèbre condamné à tort de l'histoire lire un extrait de ses mémoires. Il y évoque l'année 1906, en particulier la remise de sa légion d'honneur, qui bénéficia d'un cadre officiel (une bien modeste compensation aux souffrances qu'il avait endurées). Il fait un petit bilan de l'Affaire qui l'a concerné au premier chef.

J'ai trouvé cette référence dans un passionnant petit livre d'Alain Pagès, L'Affaire Dreyfus, Vérités et légendes, aux éditions Perrin :

23:32 Publié dans Histoire, Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, politique, france, société

vendredi, 18 octobre 2019

Décès du "Grand Endetteur"

Aujourd'hui, les médias aveyronnais ont fait grand cas de la mort de Pierre Riom, qui fut (entre autres) maire de la commune de Conques de 1983 à 2001 et conseiller général de l'Aveyron pendant plus de trente ans (de 1970 à 2001 !), exerçant la vice-présidence de l'assemblée départementale de 1982 à 2001, sous le règne de l'inamovible Jean Puech.

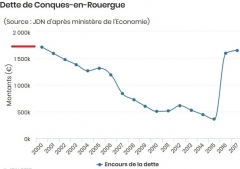

C'est à cet élu local aux multiples casquettes que l'on doit la construction du Centre européen de Conques... et la terrible dégradation de la situation financière de la commune, dont l'ampleur ne fut réellement découverte qu'avec l'entrée en fonction du successeur de Pierre Riom à la mairie, Philippe Varsi, en 2001.

La nécrologie publiée aujourd'hui dans Centre Presse ne fait pas l'impasse sur les aspects les moins glorieux de la longue carrière de l'élu local. Il convient cependant d'éclairer l'une des déclarations du défunt, datant de six ans : "Un peu plus d'un milliard de francs, c'est vrai que c'était un peu cher". Pour les jeunes qui liraient cette note, il faut préciser qu'une double conversion monétaire est nécessaire. D'abord, il est question de francs, puisque Pierre Riom officia avant que l'euro ne soit disponible dans nos poches. Mais, comme il était né en 1927, il avait vécu plus de trente avec l'ancien franc en poche. Le "milliard" dont il est question correspond donc à dix millions de "nos" francs (je parle aux adultes nés sous la Ve République), soit environ 1,5 million d'euros. La somme peut paraître anecdotique au regard de tant de scandales financiers, mais il faut savoir qu'elle a pesé sur les reins d'une commune peuplée de moins de 400 habitants ! Conques fut à la fin du XXe siècle l'une des communes les plus endettées de France (LA plus, affirment certains), si l'on calcule par habitant.

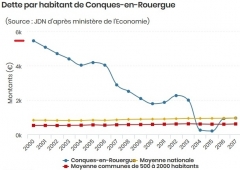

Ce graphique permet de constater que, sous les mandats de P. Varsi (le successeur de P. Riom), l'endettement est passé de plus de 30 000 francs à moins de 1 500 francs par habitant. De très supérieur à la moyenne des communes de la même strate, il est devenu inférieur, signe de bonne gestion.

En volume total, la dette a été divisée par presque cinq sous les mandats de P. Varsi. Rétrospectivement, on se dit que la mise en place d'un stationnement payant jugé souvent assez onéreux avait aussi pour objectif de contribuer à faire dégonfler la dette.

Pour la petite histoire, je signale que la brusque remontée de l'endettement global (suite à la création de la commune nouvelle, par fusion avec Grand-Vabre, Noailhac et Saint-Cyprien-sur-Dourdou, en 2016) ne doit pas (trop) inquiéter. En la rapportant au nombre total d'habitants de la commune nouvelle, la dette reste supportable.

La gestion de Pierre Riom a fait couler beaucoup d'encre (et de hertz). C'est d'abord la défiguration du village qui a été dénoncée dès 1992 dans un article de L'Express. Un an plus tard, la même journaliste (Anne Pons) remettait le couvert dans un long article à charge, uniquement consacré à la commune aveyronnaise cette fois-ci. A l'époque, les débats avaient eu un retentissement international, des échos atteignant même The Herald Tribune.

Mais les coups les plus rudes furent sans conteste portés par la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées. Son rapport de mars 2001, bien que rédigé dans un langage administratif propre à atténuer les critiques, était cinglant.

Que pouvait-on y lire ? Tout d'abord que le budget de la commune manquait de sincérité (comme on dit aujourd'hui), c'est-à-dire qu'il était particulièrement difficile de savoir comment étaient affectées les sommes dont disposait la municipalité dans les années 1990. Les magistrats toulousains s'étaient étonnés du manque de précision quant à l'utilisation des subventions reçues par la commune, certains fonds destinés à l'investissement ayant même été affectés aux dépenses de fonctionnement... Cerise sur le gâteau : la mairie aurait perdu les documents faisant état des heures de travail effectuées par les agents communaux, en particulier sur des chantiers bénéficiant de subventions... Quand on lit entre les lignes, on croit comprendre qu'une (grande ?) partie des subventions d'investissement (de provenances diverses : régionale, départementale - sans fourniture de justificatifs en retour...) pourrait avoir servi à combler le gouffre creusé par la création du Centre européen. Il semble que ce soit l'ex-Conseil général (présidé alors par Jean Puech, un allié de Pierre Riom) qui ait porté la commune à bouts de bras. En clair : les contribuables aveyronnais ont été ponctionnés de plusieurs millions de francs pour éviter la faillite d'une commune surendettée. C'est autant d'argent qui n'est pas allé aux politiques publiques dont le Conseil général avait la charge...

Bref, le bilan de 18 ans de gestion municipale semble très négatif... quoique. J'ai connu le Conques du temps de P. Riom et de son successeur P. Varsi. Je pense que tous deux ont contribué au dynamisme et à l'embellissement du village. Et j'aime ce Centre européen, avec son bel amphithéâtre, écrin de tant de conférences passionnantes. Alors, oui, feu M. le maire fut sans (à l'image de bien des hommes de la droite locale) un contempteur de la dépense publique (au niveau national) ET un grand bénéficiaire de subventions (au niveau local), subventions dont il fit un usage semble-t-il parfois peu académique. Mais, concernant la commune en tant que telle, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain.

21:40 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, occitanie, actu, actualite, actualites, actualités, actualité, presse, médias, journalisme

dimanche, 13 octobre 2019

Tout est possible

Ce documentaire militant s'intitule à l'origine The Biggest Little Farm, que l'on pourrait traduire par "La plus grande petite ferme". Le terme "petite" renvoie au mode d'exploitation, "à l'ancienne", en utilisant des méthodes fondées sur les rythmes naturels. Cela veut dire : pas de produits phytosanitaires et pas de hors-sol au niveau de l'élevage. (On ne voit que quelques abris construits pour les poules -dont on récupère les oeufs, les canards et les cochons.) Les animaux sont élevés en plein air. Dans l'espace d'un ancien enclos équestre est implanté un jardin potager.

C'est aussi une "grande" ferme parce que sa surface agricole utile s'étend sur environ 80 hectares. (La moyenne en France est d'environ 55.) Elle fonctionne avec une main-d'oeuvre abondante : les deux exploitants, deux ouvriers agricoles... et pas loin d'une dizaine de stagiaires et volontaires de toutes origines, venus participer à cette aventure agricole, ou se former à un autre mode de production.

A l'origine, il s'agit bien d'une aventure. John et Molly sont ce qu'on appellerait en France des "hors cadre familiaux". Lui a une formation de caméraman et réalise notamment des court-métrages animaliers (ce qui va lui être d'une grande utilité quand il se décidera à filmer au jour le jour l'évolution de leur projet agricole). Elle est une cheffe cuisinière, qui tient un blog très suivi. En 2010, un peu pour changer de vie, un peu sur un coup de tête (et pour continuer à vivre avec le chien Todd qu'ils ont adopté), ils montent un projet agricole, au nord de Los Angeles. L'un des manques de ce film est de ne pas nous en dire plus sur le chiffrage et le financement. On comprend qu'ils ont sollicité l'ensemble de leurs amis, mais on n'en saura pas plus sur les "investisseurs" qui ont contribué au bouclage du projet. Enfin bref, combien ça coûte ? Parce qu'il en a fallu de l'argent pour financer les travaux de remise en état d'une ancienne exploitation fruitière intensive, ainsi que les revenus d'au moins quatre personnes pendant un an. J'aurais aussi aimé en savoir plus sur le parcours et l'engagement des deux néo-ruraux.

Si les images les plus anciennes ont été filmées avec des moyens ordinaires, par contre, dès que les animaux sont installés sur l'exploitation, on remarque la qualité de la photographie, avec de superbes gros plans et ralentis. On sent l'amour de la nature éprouvé par les deux aventuriers agricoles. Pour se lancer, ils sont épaulés par un conseiller en biodynamie, qui a un peu l'allure d'un gourou new age, et qui leur donne de multiples conseils pour mettre en route leur exploitation. Cela commence par la régénération des sols, à l'aide de compost.

De superbes vues aériennes (sans doute filmées à partir d'un drone) permettent de constater les progrès réalisés. On plante des arbres fruitiers (pêchers, citronniers, abricotiers...) et l'on commence à faire venir le bétail. Une grande place est accordée à la truie (une Red Wattle), dont le nom d'origine "Betty la moche" est changé en Emma. Arrivée malade et un peu maigre, elle va donner naissance à d'impressionnantes portées de porcelets. On sent que John s'est particulièrement attaché à la truie, qui développe des relations empathiques avec d'autres animaux, comme le coq poilu et grassouillet, avec lequel elle finit par cohabiter.

Sur l'exploitation (appelée Apricot Lane Farms), on peut aussi croiser des bovins (des Highland), des moutons (de race Dorper), des poules, des canards, des abeilles, des chevaux, des chiens, des chats... et de multiples animaux sauvages, oiseaux, insectes, chouettes, parfois cigognes et, hélas, coyotes.